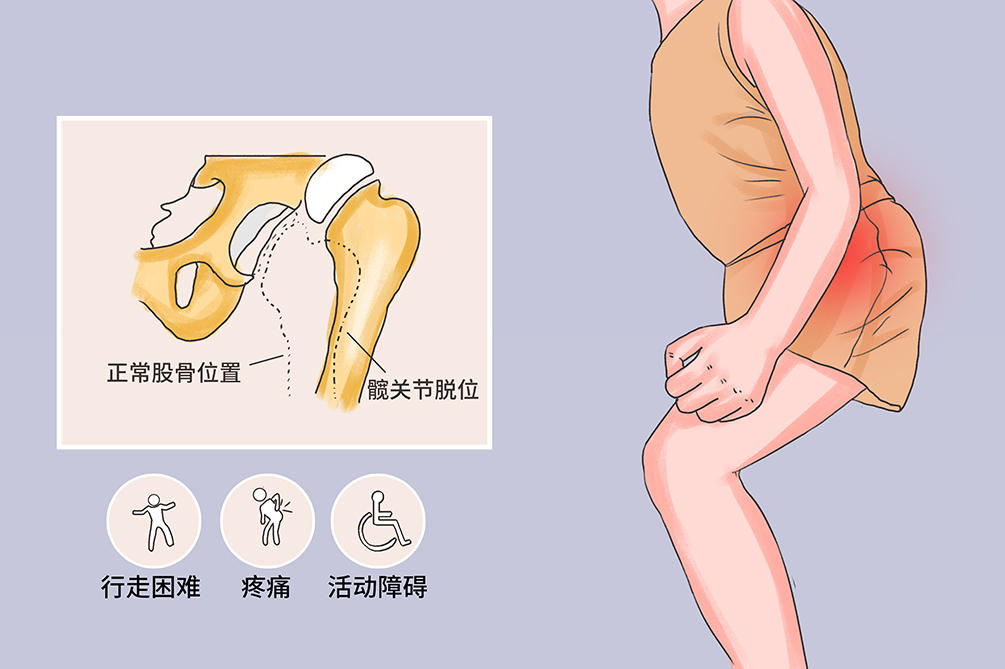

先天性髖關節脫位

概述

先天性髖關節脫位主要是髖臼、股骨近端和關節囊等均存在結構性畸形引起關節不穩定,直至發展為髓關節脫位的先天性疾病。先天性髖關節脫位的發病率在0.1%~0.4%不等,其中60%的病例為左側發病,20%為右側發病,20%為雙側發病。先天性髖關節脫位可分為髖臼發育不良、髖關節半脫位和髖關節脫位三種類型。

- 就診科別:

- 兒科、骨科

- 英文名稱:

- congenital dislocation of the hip

- 疾病別稱:

- 發展性髖關節發育不良

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 是

- 併發疾病:

- 股骨頭缺血性壞死、髖關節活動受限或者僵硬、骨性關節炎

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

- 雙側下肢不對稱、雙側下肢不等長、活動障礙

- 好發人群:

- 有家族史者、多胎、胎位不正、女性、出生後體位不良

- 鑑別診斷:

- 髖內翻、病理性髖脫位、神經源性或者畸形性髖脫位

- 常用檢查:

- 髖關節屈曲外展試驗、超音波、X線檢查、CT及磁振造影檢查、下肢短縮試驗、Ortdani試驗(彈入試驗)、Barlow試驗(彈出試驗)、Trendelenburg征(單足站立試驗)

髖臼發育不良

又稱不穩定髖關節,這一類僅在檢查中方可發現,髖臼發育較差,髖臼指數在1歲時往往超過25°,但無其他表現。目前,髖關節發育異常的常規篩檢,使得這種類型的髖關節發育異常的比例比過去明顯升高。

髖關節半脫位

這類病例中,股骨頭、髖臼發育較差,股骨頭向外上方移位,但並未完全脫出髖臼。X線檢查可以看到股骨頭向外上方移位,髖臼指數增大至35°或更大。髖關節半脫位是獨特的第一型,而不是髖發育不良與髖脫位的中間過渡階段。它可以保留這種情況而不轉化到完全脫位狀態,除非有外來因素促使這種變化。

髖關節脫位

此類型往往在小兒開始學步行走時或行走後有症狀來就診,股骨頭已經完全脫出髖臼而向上、向外移位。股骨頭向上向外移位程度,隨著年齡的增加而有所增加。

病因

先天性髖關節脫位的發病原因迄今仍不十分清楚,可能與遺傳、體位和機械、激素、原發性髖臼發育不良等因素相關。先天性髖關節脫位常好發於有家族史者、多胎、胎位不正者。此外,難產、不正確的嬰兒護理和襁褓束縛嬰兒都可能誘發先天性髖關節脫位。

遺傳因素

此病有明顯的家族史,尤其在雙胎嬰兒中更為明顯。有此病的病人家族中其發病率可以高達20%~30%,而且姐妹中更為多見。

體位與機械因素

臀位產使髖關節在異常位置上遭受機械壓力,容易引起股骨頭脫位,多見於第一胎,有家族史的占10%。

激素因素

臨床上發現母體在生產過程中需要大量的內分泌激素(雌激素),結果使骨盆腔韌帶鬆弛,而宮內胎兒也受其影響,關節韌帶鬆弛,出生後可能發生股骨頭脫位,發生髖關節發育異常的患兒,也常常伴有關節鬆弛症。

原發性髖臼發育不良

原發性髖臼發育不良可能是先天性髖關節發育不良的一個危險因素。

襁褓束縛嬰兒

使用襁褓包裹嬰兒束縛雙下肢的地區發病率明顯增高。

難產

難產多由於胎位不正,使髖關節在異常位置上遭受機械壓力誘發疾病。

不正確嬰兒護理

嬰兒護理時體位不正可能誘發疾病,出生後的體位是引起此病的一個誘因。

先天性髖關節脫位的發病率在0.1%~0.4%不等,不同的種族、地區發病情況差別很大。女多於男,比例約為6:1,左側多於右側,雙側者也不少見,是小兒骨科最常見的下肢畸形之一。其中完全性髖關節脫位的發生率為1‰~2‰,女孩多見,約(5~7):1。有明顯的種族差異:白種人最多,黃種人其次,黑人最少,其中60%的病例為左側發病,20%為右側發病,20%為雙側發病。

有家族史者

有此病的病人家族中其發病率可以高達20%~30%,而且姐妹中更為多見。

多胎

患兒中多胎的發病率較高,可能與發育不良有關。

胎位不正

胎位不正者尤其是臀位,使髖關節在異常位置上遭受機械壓力,容易引起股骨頭脫位。

女性

女性的發病率是男性的5~9倍。

生後體位不良者

出生後強迫伸髖並腿的強迫體位和襁褓體位者容易出現先天性髖關節脫位。

頭胎

調查顯示頭胎者發病率明顯升高。

母親雌激素高

母親體內雌激素升高容易導致先天性髖關節脫位。

合併其他疾病者

合併先天性肌性斜頸和先天性足部畸形都容易引起先天性髖關節脫位。

症狀

先天性髖關節脫位的臨床表現因病兒的年齡不同而存在較大差異,典型症狀有雙側下肢不對稱、雙側下肢不等長、活動障礙等。多數先天性髖關節脫位患兒常常學步行走比正常兒明顯晚。先天性髖關節脫位常見的併發症包括股骨頭缺血壞死、髖關節活動受限或者僵硬、骨性關節炎等。

站立前期

新生兒和嬰幼兒站立前期臨床症狀不明顯,若出現下述症狀提示有髖關節脫位的可能:

- 兩側大腿內側皮膚皺褶不對稱,病側加深增多。

- 病兒會陰部增寬,雙側脫位時更為明顯。

- 病側髖關節活動少且受限,蹬踩力量較健側弱,常處於屈曲位,不能伸直。

- 病側下肢短縮。

- 牽拉病側下肢時有彈響聲或彈響感,有時病兒會哭鬧。

脫位期(站立行走期)

- 單側脫位時病兒跛行,雙側脫位時,站立時骨盆前傾,臀部後聳,腰部前凸特別明顯,行走呈鴨行步態。

- 病兒仰臥位,雙側髖、膝關節各屈曲90度時,雙側膝關節不在同一平面。

- 推拉病側股骨時,股骨頭可上下移動,似打氣筒樣。

- 內收肌緊張,髖關節外展活動受限。

- 大年齡兒童會出現行走勞累,甚至疼痛表現。

髖關節發育不良的完全脫位的患兒常常學步行走比正常兒明顯晚,尤其是雙側髖關節受累,正常小兒學步的時間為1歲左右,當一個小兒在生後18個月仍然不能獨立行走時,多數有異常。

股骨頭缺血性壞死

常常因為是反覆的復位、內收肌不松解的固定、復位後的蛙式石膏固定等而導致,目前正規醫院已經注意這方面的操作。而對於手術的病例往往是脫位太高而沒有進行股骨短縮截骨術所致,所以對於手術切開復位的患兒,原則上是脫位多高就短縮多少,但另一原則也必須遵守:如果股骨短縮超過3公分,會由於肌肉的短縮而出現走路跛行,也要引起臨床醫生的注意。股骨頭的血運來自後方的關節囊,在進行關節囊成形時注意不損傷後方的關節囊,也可能是減少股骨頭壞死的步驟之一。

髖關節活動受限或者僵硬

這往往是大齡兒髖關節切開復位後的併發症,這就要求術中關節囊的成形不可過緊。術後初期進行髖關節功能鍛煉,初期離床活動等。必要時需要復健科醫生協同進行復健。

骨性關節炎

這是髖脫位治療後的末期併發症,一般在年齡較大患兒手術後,或者是閉合復位後殘餘髖臼發育不良沒有得到及時治療而到成年後而出現,就需要對於髖關節脫位的患兒治療後需要定期隨訪至成熟,以後仍然需要定期複查。

看醫

當出現雙側下肢不對稱、雙側下肢不等長、活動障礙應及時就診小兒骨科,行體格檢測、超音波、核磁、CT等檢查明確診斷。此外,注意和髖內翻、病理性髖脫位、神經源性或者畸形性髖脫位等疾病鑑別。

- 當出現雙側下肢不對稱、雙側下肢不等長、活動障礙的情況下,需要需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 先天性髖關節脫位反覆發生應及時就醫。

- 先天性髖關節脫位病人因行走步態不穩,摔倒合併骨折的情況應立即就醫。

病人出現雙側下肢不對稱、雙側下肢不等長、活動障礙,應及時就診小兒骨科。

- 因為什麼來就診的?

- 目前都有什麼症狀?(如雙側下肢不對稱、雙側下肢不等長、活動障礙)

- 病人多大會走路的?

- 仔細詢問病人家族史、有無多胎、出生時有無難產史、出生時胎位?

- 既往有無其他疾病?

體格檢查

髖關節屈曲外展試驗

雙髖關節和膝關節各屈曲90°時,正常新生兒及嬰兒髖關節可外展80°左右,單側外展<70°,雙側外展不對稱≥20°稱為外展試驗陽性,可疑有髖關節脫位、半脫位或發育不良。檢查時若聽到響聲,即刻外展超過80°表示脫位已復位。

下肢短縮試驗

病兒平臥,屈膝90°,雙腿併攏,雙側內踝對齊,兩足平放檢查台上,病側膝關節平面低於健側為陽性。

Ortdani試驗(彈入試驗)

病兒仰臥位,助手固定骨盆,檢查者一手拇指置於股骨內側上段正對大轉子處,其餘指置於股骨大轉子外側,另一手將同側髖、膝關節各屈曲90°並逐步外展,同時置於大轉子外側的四指將大轉子向前、內側推壓,此時可聽到或感到「彈跳」,即為陽性。這是脫位的股骨頭通過槓桿作用滑入髖臼而產生。

Barlow試驗(彈出試驗)

病兒仰臥位,屈髖屈膝,使髖關節逐步內收,檢查者將拇指放在病兒大腿內側小轉子處加壓並向外上方推壓股骨頭,感到股骨頭從髖臼內滑出髖臼外的彈響,當去掉拇指的壓力則股骨頭又自然彈回到髖臼內,此為陽性,這表明髖關節不穩定或有半脫位。

Trendelenburg征(單足站立試驗)

在正常情況下,用單足站立時,臀中、小肌收縮,對側骨盆抬起才能保持身體平衡。如果站立側患有髖關節脫位時,因臀中小肌鬆弛,對側骨盆不但不能抬起反而下降。

影像學檢查

超音波

由於超音波靈敏度較高,可初期檢查到髖臼發育異常,近年來超音波檢查已被廣泛接受並用於篩檢和評價新生兒的髖關節發育情況。

X線檢查

對疑有先天性髖關節脫位的病兒,應在出生後3個月以後(在此之前髖臼大部分還是軟骨)拍骨盆正位片。X線平片上可發現髖臼發育不良、半脫位或脫位。一般在骨盆正位X線平片上畫定幾條連線有助於診斷。

CT及磁振造影檢查

近年來,利用CT測量股骨頸前傾角,具有方法簡單、準確等優點。尤其是應用CT三維重建技術,可以在任意角度內觀察股骨頸及髖臼發育情況,準確提供股骨頸軸線、前傾角等信息。磁振造影能顯示髖關節周圍軟組織與股骨頭、髖臼之間的關係,對治療方案選擇及療效評價具有一定的參考價值

通過以下白線可以確診為先天性髖關節脫位。

- 先天性髖關節脫位的典型症狀:雙側下肢不對稱、雙側下肢不等長、活動障礙。

- 體格檢查見髖關節脫位體徵,影像學檢查看到髖關節脫位。

髖內翻

單側多見,往往見於會走後的小兒,表現為跛行(單側)或者搖擺步態(雙側)。但骨盆正位片可見股骨頭位於髖臼內,頸干角明顯變小,小於110°才可診斷。同時可見大轉子高位,轉子間距變小或者為負值,有時在股骨頸下方可見三角形骨塊。

病理性髖脫位

在新生兒或嬰兒期有周身和髖部感染並治療的病史,骨盆正位片除可見髖脫位外,有股骨頭形態破壞或者形態的改變,如股骨頭缺如、短髖畸形等。

神經源性或者畸形性髖脫位

患兒可有痙攣性腦性麻痺或者下神經源性癱瘓的相應病史和體徵,或者多個關節攣縮同時存在的表現。

治療

先天性髖關節脫位目前主要採取物理和手術治療,根據病人的年齡及症狀嚴重程度選擇合適的治療方式,物理治療一般4個月左右,手術1個月左右就可以痊癒。

先天性髖關節脫位無有效藥物治療,首選手術治療。

Salter骨盆截骨術

適用於6歲以下,髖臼指數<45°,以前緣缺損為主的髖臼發育不良。

Pemberton環髖臼截骨術

適於Y形軟骨骨骺尚未閉合,髖臼指數較大的病兒。在髖臼上緣上1~1.5公分處,平行髖臼頂做弧形截骨,將髖臼端撬起,向下改變髖臼頂的傾斜度。使髖臼充分包容股骨頭,恢復髖臼的正常形態。

Steel三聯截骨術

是將坐骨、恥骨、髖臼上方的髂骨截斷,重新調整髖臼方向的一種術式,主要適用於大齡兒童髖關節脫位,髖臼發育差,不適合Salter截骨術者。

Chiari骨盆內移截骨術

適於年齡較大,髖臼指數>45°的病兒。該手術於髖臼上緣緊貼關節囊上方行內高外低的骨盆截骨,然後將遠端內移約1~1.5公分,相對增加股骨頭的包容範圍。缺點是可導致女性骨產道狹窄,且增加的包容部分無軟骨覆蓋。

人工關節置換術

繼發於發展性髖關節發育不良的骨關節炎、股骨頭壞死病人,通過骨盆、股骨截骨等手術方法不能有效緩解髖部疼痛。在合適的年齡,行人工全髖關節置換術,可以矯正病側肢體短縮畸形,明顯改善髖關節功能,緩解疼痛。

新生兒期(0~6個月)為治療該病的黃金時期,治療的目的在於穩定髖關節。首選Pavlik吊帶,維持髖關節屈曲100°~110°,外展20°~50°,24小時持續使用,定期檢查,使用2~4個月後,換為外展支具維持固定,至髖臼指數<25°,也有用連衣襪套法及外展位襁褓支具法,維持4個月以上。

預後

先天性髖關節脫位經過及時有效治療的先天性髖關節脫位幾乎可以治癒,且不影響自然壽命。若治療不及時,術後可能出現下肢活動障礙的後遺症,注意每年定期複查體格檢查。

一般經過及時有效治療的先天性髖關節脫位幾乎可以治癒。

先天性髖關節脫位一般不影響自然壽命。

若治療不及時術後可能出現下肢活動障礙的後遺症。

先天性髖關節脫位的病人注意每年定期複查體格檢查。

飲食

先天性髖關節脫位病人的飲食以清淡可口,加強營養為主,合理營養物質分配,合理餐次分配,多吃富含蛋白質、鈣豐富的食物,蛋白質是形成骨骼、肌肉、韌帶、關節不可缺少的營養物質。

- 先天性髖關節脫位病人宜多吃富含蛋白質豐富的食物,蛋白質是形成骨骼、肌肉、韌帶,關節不可缺少的營養物質,多吃奶類、蛋類、瘦肉、豆製品、魚類等。

- 對於術後病人可以吃雞湯,不僅味道鮮美,且營養價值高,多喝可以提高人體免疫力,尤其是可以幫大病初癒的人恢復身體,但是炎症較重病人不可多喝。

- 先天性髖關節脫位病人平時要注意鈣的補充,可以多喝一些營養豐富的骨湯類,多吃奶製品、豆製品、海帶和蝦皮、動物固體等。不過,補鈣的同時還需要多曬太陽,有助皮膚合成維他命D,促進鈣吸收。除此之外,還有酸角,酸角人稱「鈣中之王」。

照護

先天性髖關節脫位病人的護理以注意休息和保持正確復位姿勢為主。注意固定復位期病人臥床休息,避免過度運動。對於病人注意心理疏導。定期複查體格檢查和影像學檢查,了解先天性髖關節脫位病人恢復情況。

注意休息

固定復位期及術後恢復期病人,需注意臥床休息,保持安靜的環境給予充足睡眠。

保持正確復位姿勢

穿戴護具維持髖關節屈曲100°~110°,外展20°~50°,看護患兒避免掙脫護具或亂動導致角度變化。

對於治療期間的病人要每月定期複查體格檢查和影像學檢查,了解先天性髖關節脫位病人恢復情況。

在生活中,病人家屬多關心病人的感受,了解其內心想法,及時進行心理疏導,鼓勵病人說出其不適感以對症治療。

對於先天性髖關節脫位要及早發現及早治療,治療越早關節外觀及功能恢復越好。若大於8歲後治療可能出現股骨頭壞死、關節僵硬等併發症。

預防

先天性髖脫位的預防主要從病因預防。做好產前檢查,對於胎位不正者儘量在孕中糾正,有家族史者初期通過體格檢查和影像學檢查初期篩檢。開展科學育嬰的宣傳工作及普及維護髖關節穩定的襁褓方法。

在我國目前尚不能完全開展對新生兒的初期篩檢,但醫生應該對於先天性髖脫位有一個很高的認識,不遺漏病人,相關政府部門應該給予政策,對高危嬰兒進行篩檢,包括:

- 有發育性髖脫位家族史者;

- 發育性髖脫位的高發區和民族;

- 出生後大腿、臀部皮紋不對稱者;

- 存在關節鬆弛症嬰兒;

- 臀位產和剖腹產分娩者;

- 女孩第一胎;

- 存在先天性馬蹄內翻足等四肢畸形者。

主要通過體格檢查和影像學檢查。

- 宣傳保持嬰兒髖關節屈曲、外展、外旋位的最穩定的姿勢。開展科學育嬰的宣傳工作及普及維護髖關節穩定的襁褓方法,棄去蠟燭樣的襁褓方法。

- 對有家族史者初期通過體格檢查和影像學檢查初期篩檢。

- 做好產前檢查,對於胎位不正者儘量在孕中糾正。