肝外膽管結石

概述

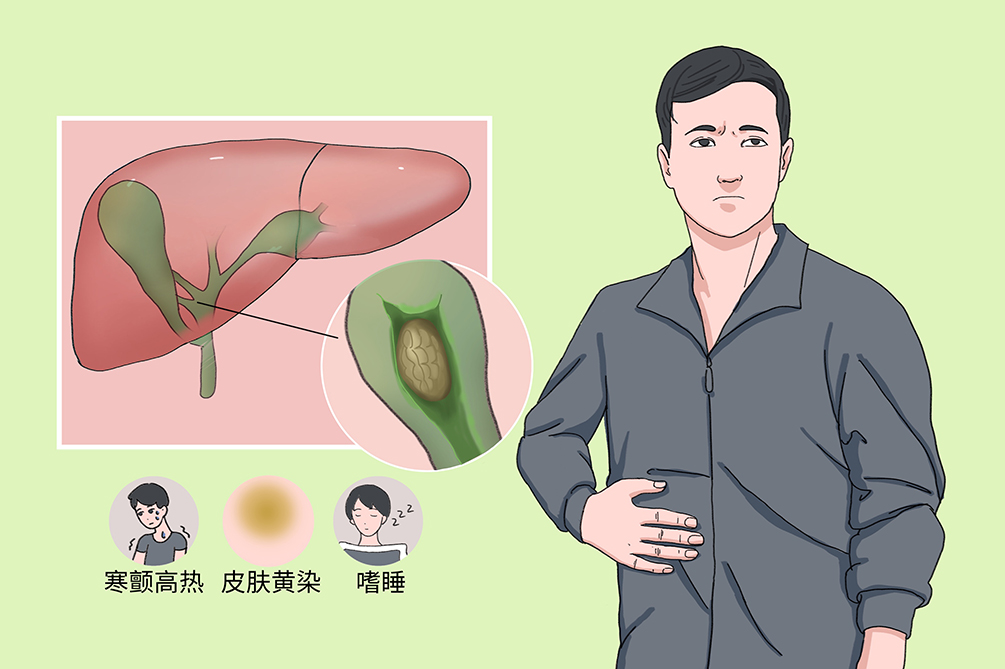

原發於肝外膽管的結石稱原發性肝外膽管結石,多數為膽色素結石或混合性結石。膽結石進入肝外膽管稱為繼發性肝外膽管結石,多為膽固醇結石。肝外膽管結石的臨床表現為腹痛、寒戰、高熱、皮膚和黏膜黃染以及神經系統症狀,長期膽管感染和膽汁淤積有可能發生膽管癌。

- 就診科別:

- 消化內科、肝膽外科、急診科

- 英文名稱:

- Calculus of extrahepatic duct

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 是

- 併發疾病:

- 肝膿瘍、急性阻塞性化膿性膽管炎、膽管癌

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

- 腹痛、寒戰、高熱、皮膚和黏膜黃染、嗜睡、昏迷

- 好發人群:

- 孕婦、中老人、肥胖人群、吃飯不規律者

- 常用藥物:

- 健膽舒錠、阿托品、甲硝唑

- 常用檢查:

- 體格檢查、實驗室檢查、影像學檢查

肝外膽管結石(calculus of extrahepatic duct)可分為原發性和繼發性兩種。

原發性膽總管結石

原發性膽總管結石多數為棕色膽色素結石或混合性結石,通常發生於有復發性或持續性膽道感染的病人。十二指腸乳頭旁憩室、膽汁淤積、膽道蛔蟲病史,增加原發性膽管結石的風險。

繼發性肝外膽管結石

繼發性肝外膽管結石指膽結石或肝內膽管結石,排至肝外膽管內而發生的結石,在肝外膽管結石中約占85%。

病因

肝外膽管結石的病因與膽道感染、膽道寄生蟲、遺傳、環境和代謝有關,常為好發於孕婦、肝硬化的人、中老人、肥胖人群、吃飯不規律者、體內有蛔蟲的人群,其誘發因素包括中飲食、體質、肥胖。

細菌感染

細菌感染是導致結石形成的首要因素,大部分病人的膽汁中存在細菌。細菌感染主要是腸道細菌,其中最主要的是大腸埃希菌、厭氧菌亦常見。

膽汁淤積

膽計淤積是生成膽管內結石時的必要條件,如果沒有膽汁停滯,慢性膽管炎雖有細菌感染,亦不易形成結石,因為膽紅素顆粒可隨膽流而被排出。只有出現膽管內膽汁的流通緩慢,甚至停滯時,膽色素便有可能受到膽汁內細菌的作用,分解為游離膽紅素,與鈣結合而沉澱下來並形成結石,並且在膽管內增大,引起膽汁淤積的因素主要有膽道炎性狹窄和膽道畸形;在中等金屬離子等,均參與結石的形成

寄生蟲感染

華支睪吸蟲和蛔蟲導致的感染可以造成慢性炎症,同時增加黏液的分泌,蟲卵、蟲體碎片會引起結石形成,蟲卵還可能引發膽色素鈣沉澱並導致結石形成。

膽道免疫反應

膽道系統在發生上來源於腸道,具有消化道解剖學結構的共同特點,故有對膽汁中抗原物質起免疫應答反應的能力。

膽管解剖變異

解剖的異常(先天性的或後天性的)及遺傳因素也可以導致膽汁淤積,膽管狹窄或擴張的先天性原因可能是Caroli病、總膽管囊腫,原發性硬化性膽管炎及胰膽管合流異常。後天的膽管狹窄,可能是良性的、惡性的或在外科手術過程中及內鏡操作中導致的醫源性膽管狹窄。

營養因素

環境因素及社會經濟因素已經被證實是肝內膽管結石的重要發病因素,這種疾病多發生在經濟水平差的農村地區,低蛋白飲食會導致β-葡萄糖醛酸苷酶的抑制藥水平下降,導致膽色素降解增加,膽色素鈣結石形成。

肥胖

肥胖是膽囊膽固醇結石發病的一個重要危險因素,因為肥胖者的體內膽汁酸以及磷脂相對增加,進而使膽固醇過於飽和,使病人容易誘髮結石性膽囊炎。

體質弱

體質弱的人,比如老人,抵抗力差,基礎病居多,膽囊收縮能力差,膽汁淤積,容易得肝外膽管結石。

肝外膽管結石是一種常見疾病,因年輕人飲食無節制,造成好發人群趨於年輕化,女性多於男性。

孕婦

孕期的雌激素增加使膽汁成分發生變化,妊娠期的膽囊排空滯緩,膽囊體積增大,收縮後殘留體積增大,膽囊收縮速率減小,孕期和產後的體重變化也影響膽汁成分。

中老人

中老人膽囊供血不足;膽囊肌肉由於年齡的增長變得十分鬆弛,彈力比較差,收縮起來就會顯得沒力量;老人全身慢性疾病多,如糖尿病、貧血、慢性腎疾病、慢性肺部疾患及心血管疾病等。不僅全身情況差,而且局部器官功能減低,均影響膽囊的功能失調,膽汁滯留,易引發膽結石,從而繼發肝外膽管結石。

肥胖人群

肥胖的人群體內膽醇的含量過高,而膽固醇是形成結石的重要因素,所以肥胖的人群易發生肝外膽管結石。

吃飯不規律者

食物可以通過對胃液以及胃腸道的刺激,對膽汁的排空起到一定作用,但不吃飯特別是不愛吃早餐的人群,影響膽囊的排空,容易引起肝外膽管結石。

體內有蛔蟲的人群

體內有蛔蟲特別是消化道產生蛔蟲以後,蟲卵到膽道系統,形成膽管的損傷,會繼發膽管結石。

症狀

肝外膽管結石病人的主要臨床表現為腹痛、寒戰、高熱、皮膚和黏膜黃染以及神經系統症狀,長期膽管感染和膽汁淤積有可能併發膽管癌、急性阻塞性化膿性膽管炎等疾病。

腹痛

腹痛常發生於劍突下和右上腹,由於肝外膽管結石下移嵌頓於膽總管下端或壺腹部,可引起膽管梗阻,膽管平滑肌和Oddi括約肌痙攣。因而腹痛多為陣發性絞痛或持續性疼痛陣發性加劇,常向右肩背部放射,並伴有噁心、嘔吐。

寒戰、高熱

因膽管梗阻合併感染,膽管壓力驟升,膽道感染擴散,細菌、毒素經毛細膽管逆流入肝竇至肝靜脈進入體循環,引起全身性感染,病人體溫可高達39~40℃,常為弛張熱,伴寒戰。

黃疸

膽道梗阻後即可出現黃疸,其輕重程度、發生和持續時間取決於膽道梗阻、合併感染的程度及有無膽囊等因素。部分或間歇性膽道梗阻者,黃疸程度常較輕或呈波動性。而完全性,特別是合併有感染的膽道梗阻,則表現為進行性加重的黃疽,且黃疽程度較重。膽囊尚存且功能良好者,黃疽一般在發病48~72h後方可出現,如若膽囊已切除或已有嚴重病變失去儲存膽汁的功能,則膽道梗阻後8~24h即可出現黃疸。結石梗阻引起的黃疸為典型的阻塞性黃疸,呈間歇性﹑波動性,同時尿色深黃、大便色淺,並伴有皮膚搔癢。

噁心、嘔吐

噁心、嘔吐是肝外膽管結石的常見症狀,約3/4病人都有噁心、嘔吐,且嘔吐常嚴重。

肝膿瘍

細菌感染引起肝臟化膿性病變,主要表現為高熱、右上腹脹痛、肝區叩痛、畏寒、噁心、納差、消瘦、黃疸等症狀。

急性阻塞性化膿性膽管炎

急性阻塞性化膿性膽管炎是膽結石排到膽管,繼發膽管結石,有的病人甚至會引起膽管梗阻,重的病人會有急性阻塞性化膿性膽管炎,病情比較危險。

膽管癌

長期膽管感染和膽汁淤積有可能發生膽管癌,嚴重者危及生命,病人可以表現為畏寒、高熱、右上腹痛、黃疸,大便顏色前成灰白色,但尿色深的症狀。

看醫

當普通人群出現腹部疼痛、寒戰、高熱、皮膚和黏膜黃染以及嗜睡、昏迷等症狀時,應及時去醫院就診,進行體格檢查、實驗室檢查、影像學檢查,以便明確診斷,注意與消化性潰瘍、慢性胰臟炎相鑑別。

- 普通人群出現腹部疼痛時需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 普通人群出現寒戰、高熱、皮膚和黏膜黃染時應及時就醫。

- 普通人群出現嗜睡、神志不清或者昏迷時應立即就醫。

- 大多數病人優先考慮去消化內科。

- 病人出現腹部疼痛、寒戰、高熱、皮膚和黏膜黃染時應去肝膽外科。

- 病人出現嗜睡、神志不清或者昏迷時去急診科。

- 腹部疼痛的具體部位?

- 右上腹部不適這種症狀多長時間了?

- 之前針對此症狀做過哪些檢查?

- 平既往有沒有膽結石或者膽管結石病史?

- 家族中有沒有寄生蟲或者蛔蟲病史?

體格檢查

首先詢問病人相關病史,同時根據右上腹絞痛、寒戰、高熱、皮膚和黏膜黃染等症狀來初步診斷該病。查體示劍突下、右上腹壓痛、肝區叩痛,並放射至肩背部,有時可觸及腫大的膽囊。

實驗室檢查

血液常規顯示血清膽紅素升高;尿液常規顯示尿中膽紅素升高,尿膽原降低或消失,糞便檢查示尿膽原消失。

影像學檢查

超音波檢查

方便、安全、無創,可了解顯示段內膽管有無擴張、結石和蛔蟲等。但因膽總管下段結石等病變,受十二指腸內氣體的干擾顯示不清,故準確率僅65%~70%左右。

腹部CT檢查

因不受腸氣影響,對膽總管下段結石的診斷優於超音波,顯示結石部位及梗阻部位,可發現肝膿瘍或胰臟炎。

核磁共振膽胰管成像(MRCP)

這種檢查方式是一種非介入性的檢查手段,優點使無創、安全,同時可以顯示肝內膽管全貌,明確結石位置,且這種檢查結果不受操作技術的影響。

一般根據病人病史、臨床表現和影像學檢查來診斷肝外膽管結石。

- 詢問病人有無寄生蟲及蛔蟲病家族史,有沒有膽結石或者膽管結石病史。

- 臨床表現為腹部疼痛、寒戰、高熱、皮膚和黏膜黃染、嗜睡以及昏迷等。

- 實驗室檢查可提示結石存在;影像學檢查可確診肝外膽管結石。

消化性潰瘍

有潰瘍病史,上腹痛與飲食規律性有關,而膽結石及慢性膽囊炎往往於進食後疼痛加重,特別進高脂肪食物。潰瘍病常於春秋季節急性發作,而肝外膽管結石顯示

腹痛,偶伴有噁心、嘔吐,纖維胃鏡檢查有明顯鑑別價值。

慢性胰臟炎

常為急性胰臟炎的後遺症,其上腹痛向左肩背放射,X線平片有時可見胰臟鈣化影或胰臟結石,纖維十二指大腸鏡檢查及逆行膽胰管造影對診斷慢性胰臟炎有一定價值。而肝外膽管結石腹部絞痛也會放射到左肩部,應具體根據輔影像學檢查明確診斷。

治療

以往對肝外膽管結石基本上均採用手術治療,其療效並不十分滿意。近年來,由於各種治療方案應用於肝外膽管的治療,使其療效不斷提高。如經內鏡單鏡、雙鏡或三鏡聯合取石均為肝外膽管結石的治療提供了一種新的治療方法,並有較好的療效,從而避免了開腹手術的創傷。同時藥物治療,膽道排石已被臨床證明是有效果的,具有一定的應用價值。

輕微症狀病人應進行飲食調理,宜進食脂肪、低蛋白、少量易消化的流食或半流食,少食多餐,多食豆製品,多吃新鮮蔬菜;忌食油炸、煎的食物,同時多運動。

健膽舒錠

為膽石溶解藥,用於膽固醇型膽結石形成,偶可見便秘、頭痛、頭暈和心動的過速等不良反應,膽道完全梗阻和嚴重肝功能減退者禁用。

阿托品

即阿托品,為抗膽鹼藥。適用於膽絞痛的症狀,不同劑量所指的不良反應不同。少量心率加速、心悸,多量有語言不清、煩躁不安及出現幻覺等,發燒、速脈、腹瀉和老人慎用。

甲硝唑

為抗厭氧菌藥、抗滴蟲藥,用於治療腸道和腸外蛔蟲病,防止感染嚴重。少數病例出現不良反應,以消化道反應最為常見,包括噁心、嘔吐、食欲不振、腹部絞痛,一般不影響治療;神經系統症狀有頭痛、眩暈,偶有感覺異常、肢體麻木、小腦萎縮症、多發性神經炎等,大劑量可致抽搐。

切開膽總管取石

診斷明確的肝外膽管結石,目前仍以膽總管切開探查取石、T形管引流為主。對於非梗阻、感染髮作時的擇期手術,務必努力取淨結石,探明膽管有無狹窄等病變,並進行相應的處理。有條件者最好術中常規進行纖維膽管鏡檢查,取石。

膽總管切開探查

指征為典型的阻塞性黃疸並膽管炎;術前或術中膽管造影疑有結石或異物影;術中觸及肝外膽管結石或異物感;術中膽管穿刺抽出膿性膽汁;膽管明顯擴張並有明顯臨床症狀者。如果急性膽管炎,病情危重,不宜進行複雜操作者,應儘量減輕創傷,縮短手術時間,以簡單取石、放置T形管通暢引流為主。膽管內殘留的結石和病變,可後期處理。術後2~3週常規經T形管膽系造影發現殘留結石,可在術後6週左右用纖維膽管鏡經T形管竇道取石。

纖維膽管鏡經膽囊管取石

適於較小的繼發性膽總管結石,可在膽囊切除術中用直徑較小的纖維膽管鏡,經擴張的膽囊管放入膽總管,用取石網籃套取結石,其禁忌症包括心肺功能不全或全身狀態衰竭不能耐受檢查,或有嚴重高血壓、動脈硬化、青光眼、攝護腺肥大,且不能應用抗膽鹼能藥物者。

預後

肝外膽管結石病人診斷治療及時預後良好,若急性炎症期處理不及時,嚴重者耽誤病情引起併發症,甚至危及生命。

肝外膽管結石是良性病,治療及時無合併併發症,病人一般都能治癒。

肝外膽管結石積極對症治療不會有任何生命危險。

肝外膽管結石病人一般無相關後遺症產生。

肝外膽管結石病人一般每3~6個月複查一次,但如果復發嚴重,應及時去醫院就診。

飲食

肝外膽管結石病人宜進食脂肪、低蛋白、少量易消化的流食或半流食,忌食油炸、煎的食物,忌食蛋類、肉湯及飲酒。

- 宜食低脂肪、低蛋白、少量易消化的流食或半流食。

- 宜食新鮮蔬菜和水果,如蘋果、桔子及各種綠葉蔬菜。

- 忌食油炸、煎的食物,比如煎魚、烤肉之類的食物。

- 忌食蛋類、肉湯及飲酒。

照護

肝外膽管結石病人應保持規律的生活習慣,避免暴飲暴食,保持心情舒暢,同時要監測術後傷口恢復情況,並嚴格遵循醫囑合理用藥和相關術後的護理。

- 應注意勞逸結合,改變不良飲食習慣,防止急性發作。

- 應加強自我情緒控制,保持心情舒暢。

肝外膽管結石病人術後要監測傷口恢復情況,如果出現感染應立即去醫院就診。

- 術後注意飲食和運動的恢復要嚴格遵循醫囑循序漸進,慢慢過渡到正常生活。

- 肝外膽管結石病人需要嚴格根據醫囑進行用藥,不可私自停藥。

預防

肝外膽管結石的預防關鍵是避免暴飲暴食,飲食要定時、定量。生活中儘量緩解精神壓力,保持良好心態,樂觀情緒,多運動。

定期體檢篩檢,都卜勒超音波顯示結石,是否有炎症。應初期發現,初期治療。

- 注意飲食衛生,飲食要有節制,食不過飽,不要偏食,避免暴飲暴食。

- 進食有規律,這是預防結石的最好方法。飲食要定時、定量,要重視早餐。

- 平時多運動,可選擇做操、散步、打太極拳等運動。