上消化道出血

概述

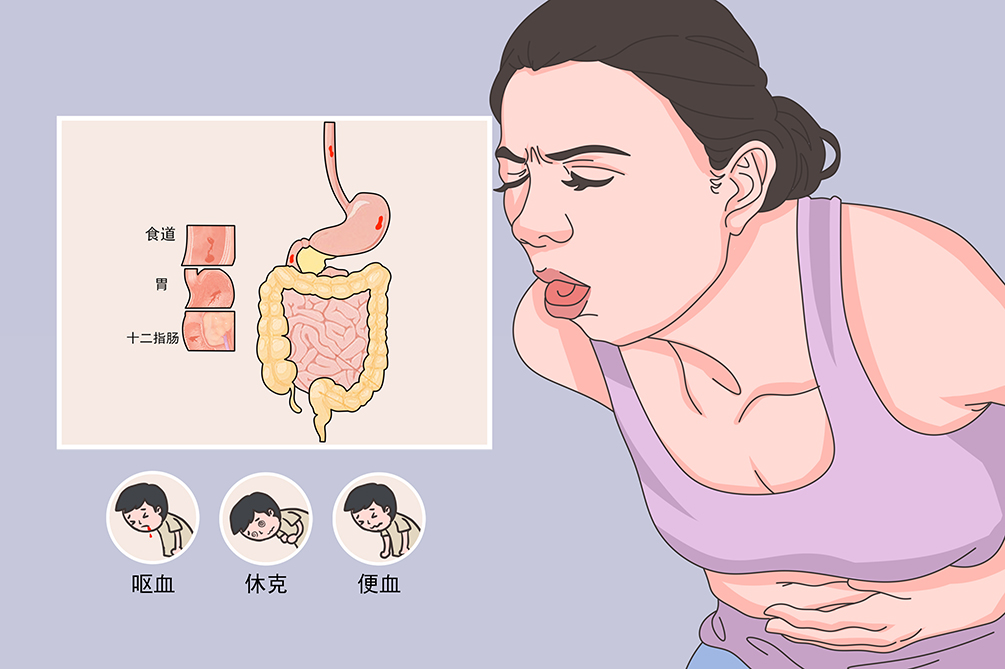

上消化道出血是內科常見急症,指屈氏韌帶以近的消化道,包括食道、胃、十二指腸、膽管和胰管等病變引起的出血。常見病因為消化性潰瘍、食道-胃底靜脈曲張破裂、急性糜爛出血性胃炎和上消化道腫瘤。主要表現是嘔血和便血,嚴重時可伴有急性循環衰竭。治療應以止血,迅速補充血容量為首要的治療措施。

- 就診科別:

- 消化內科

- 英文名稱:

- upper gastrointestinal hemorrhage

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 貧血、氮質血症

- 治療周期:

- 需要住院治療至病情痊癒

- 臨床症狀:

- 嘔血、便血

- 好發人群:

- 肝硬化者、胃十二指腸潰瘍者

- 常用藥物:

- Esomeprazole 、特利加壓素、生長抑素

- 常用檢查:

- 血液常規、糞便常規、胃鏡

靜脈曲張性出血

由食道-胃底靜脈曲張破裂及門靜脈高壓性胃病導致的出血,這類出血的死亡率較高,治療有其特殊性。肝硬化病人60%~65%的出血由此原因引起。

非靜脈曲張性出血

胃十二指腸潰瘍是其中最常見的原因,其他原因有胃黏膜糜爛、胃食道逆流、食道賁門黏膜撕裂症、惡性腫瘤等。膽道損傷、主動脈瘤破入上消化道及凝血功能異常等引起的上消化道出血較少見。

病因

上消化道出血臨床上最常見的出血病因是消化性潰瘍、食道-胃底靜脈曲張破裂、急性糜爛出血性胃炎和胃癌,好發於肝硬化者、胃十二指腸潰瘍者,進食堅硬或刺激性的食物可誘發本病。

食道疾病

食道炎、食道潰瘍、食道腫瘤、食道賁門黏膜撕裂症、物理/化學性損傷。

胃、十二指腸疾病

消化性潰瘍、食道-胃底靜脈曲張破裂、門脈高壓性胃病、急性出血糜爛性胃炎、胃血管異常(動靜脈畸形)、胃癌和胃其他腫瘤、急性胃擴張、十二指腸炎和憩室炎、膈疝、胃扭轉、鉤蟲病、胃腸吻合術後的空腸潰瘍和吻合口潰瘍。

肝臟、膽囊疾病

肝內局限性慢性感染、肝膿瘍、肝癌、肝血管瘤破裂、外傷引起的肝實質中央破裂等可導致肝內膽道出血,還包括膽管本身的損傷。

上消化道鄰近器官或組織的疾病

胰臟疾病累及十二指腸;胸或腹主動脈瘤破入消化道;縱膈腔腫瘤或膿腫破入食道。

全身性疾病

血液病包括白血病、再生不良性貧血、血友病、血管性疾病、結締組織病及血管炎、應激相關性胃黏膜損傷;急性感染性疾病包括流行性出血熱、鉤端螺旋體病、尿毒症等。

急性應激事件

如嚴重的創傷、大型手術、危重疾病、嚴重心理障礙等應激狀況下,胃黏膜可發生程度不一的糜爛、淺表潰瘍和出血。

藥物

部分藥物可對消化道黏膜造成損傷。常見的藥物包括阿斯匹靈等非類固醇類抗炎藥、保栓通等抗血小板藥物、皮質類固醇等激素藥、抗腫瘤及抗生素。

進食堅硬或刺激性的食物

堅硬的食物如乾果、油炸食品,可以直接劃破曲張的血管,造成出血。酒精、辛辣食物、濃茶、咖啡、過酸的飲料可通過直接或間接機製造成胃黏膜的損傷。

腹壓增大

腹壓增大有加重門脈高壓的可能。

急性上消化道出血的發生率為50-150/100000,病死率為6%~10%,是消化系統常見的危急重症之一,80%的上消化道出血具有自限性。國內外的數據顯示潰瘍病出血約占上消化道出血病例的50%。

肝硬化者

食道-胃底靜脈曲張破裂是肝硬化門脈高壓最常見的併發症。在肝炎、肝硬化的高發區,這類出血很常見。

胃十二指腸潰瘍者

該類出血占消化道出血的50%。其中75%為十二指腸球部潰瘍出血。多是潰瘍周圍血管受到腐蝕、破裂所致,一般不易自行停止。

症狀

上消化道出血的臨床表現主要是嘔血和黑便,具體表現取決於出血的速度、出血量的多少、血液在消化道內停留的時間以及出血的部位,其他症狀還會出現失血性休克,有時還會併發貧血、發熱等症狀。

嘔血

一般來講胃幽門以上的出血導致嘔血,出血量多、速度快時血液在胃內停留時間較短,嘔出的血液多為鮮紅色。血液在胃內積存時間較久,在胃酸的作用下,多成棕褐色咖啡樣。

黑便

幽門以下的出血常導致便血,血液在腸道內停留的時間較長,血液中的血紅素與腸道內硫化物在細菌作用下形成硫化鐵,主要表現為黑便,亦稱為柏油樣便。出血量大、速度快的上消化道出血病人,由於腸道蠕動過快,也可出現鮮血便。嘔血後多有黑便,黑便不一定有嘔血。

部分病人出血量達到全身血容量的15%左右(約800ml)時即可出現姿勢性低血壓。當大量出血達全身血容量的30%~50%時,即可出現休克,臨床表現為血壓下降,低於90/60mmHg,心率加快,外周血管收縮和血液灌注不足導致的皮膚濕冷,呈紫灰色花斑狀。精神萎靡、煩躁不安。重者反應遲鈍、意識模糊,尿量減少直至無尿。

貧血

長期慢性失血或者急性大出血後,會導致貧血。表現為頭暈、乏力、易疲勞、記憶力減退、注意力不集中、心慌、氣短、瞼結膜蒼白等。查血液常規可發現血紅素、紅血球和血球壓積均降低。

氮質血症

大量消化道出血後,血液蛋白分解產物在腸道被吸收,以至於血中氮質升高,稱為腸源性氮質血症,一般出血後1~2天達到高峰,出血停止後3~4天恢復正常。肝硬化的病人由於血氨升高可誘發肝性腦病變的發作。

發熱

大量出血後,大多數病人在24小時內常出現低熱,持續時間約1週。發熱的原因可能由於血容量減少、貧血、血分解蛋白的吸收等因素導致體溫調節中樞的功能障礙。同時需要排除其他原因導致的發熱,如肺部感染等。

周圍循環衰竭

急性大量失血由於循環血容量迅速減少而導致周圍循環衰竭,表現為頭暈、心慌、乏力,突然起立發生暈厥、肢體冷感、心率加快、血壓偏低等。嚴重者呈休克狀態。

看醫

對於懷疑上消化道出血的病人,均應儘快就醫。可就診於消化科或急診科,並做相關檢查明確診斷,但要與下消化道出血等疾病進行鑑別。

- 對於高危人群,應注意觀察大便的顏色,定期體檢,關注糞便常規是否提示隱血陽性,排除慢性消化道失血。若體檢發現糞便隱血,應至醫院進一步檢查,明確是否有消化道出血的情況。

- 在嘔血或黑便等典型上消化道出血症狀,並且有可能導致出血的疾病史,高度懷疑上消化道出血時,應及時就醫。

- 已經確診上消化道出血的病人,若嘔血、便血的量較大,合併有血壓降低、心率加快、皮膚濕冷、精神萎靡,甚至昏迷的表現,應立即就醫。

- 一般病人優先考慮去消化內科就診。

- 若病人起病較急,嘔血的量較大,可到相應科別就診,如急診科、胃腸外科等。

- 有沒有嘔血的情況?嘔血的量大概多少?是什麼顏色?

- 有沒有便血的情況?便血的量大概多少?是什麼顏色?

- 是否有以下症狀?(如乏力、頭暈、心慌氣短、精神萎靡、四肢濕冷等症狀)

- 既往有無消化系統疾病的病史?(如消化道潰瘍、糜爛性胃炎、B型肝炎肝硬化、食道-胃底靜脈曲張等)

- 目前有沒有服用什麼藥物?

實驗室檢查

血液常規

出血的初期,紅血球計數、血紅素量和血球比容無明顯變化。3~4小時後因擴容治療或組織液代償性滲入血管內補充血漿容量,血紅素和紅血球因稀釋而數值降低。上消化道大量出血後2~5小時,白血球計數可升至10~20×10^9/L,出血停止後2~3天恢復正常。

腎功能

由於血紅素的分解,腎小球濾過率降低,可出現血尿素氮增高,24~48小時達到高峰,一般3~4天降至正常。血尿素氮/血肌酸酐比值大於25∶1提示上消化道出血。

肝功能

部分病人同時伴有膽紅素及轉胺酶升高。

糞便常規

糞便隱血試驗陽性,直接提示消化道出血。

內鏡檢查

胃鏡檢查

有助於確定出血的原因,判斷再出血危險性、及時採用止血措施,從而改善病人的轉歸,是上消化道出血病人首選的診斷方法。當生命體徵平穩後,應在24小時內對急性上消化道出血病人進行胃鏡檢查。初期檢查(24小時內)能夠顯著減少病人死亡率、手術治療率、再出血風險,縮短住院時間。

膠囊內鏡及小大腸鏡

膠囊內鏡是診斷上消化道出血的一線檢查方法。 該檢查在出血活動期或靜止期均可進行,對小腸病變診斷陽性率在60%~70%左右。在此基礎上發現的病變,可用推進式小大腸鏡從口側或肛側進入小腸,進行切片檢查或內鏡治療。

影像學檢查

X線鋇餐檢查

最好在出血停止和病情基本穩定後進行。但因急性胃黏膜損害與淺小潰瘍可在短期內癒合,故陽性率較低。

CT與CTA

在顯示消化道活動性出血方面準確性高達98%。且CT檢查普及度高、檢查時間短、為無創檢查。目前已成為急性消化道出血影像學檢查的首選方法。完整的三相掃描(CT平掃、動脈相及門靜脈相)能夠為正確診斷上消化道出血提供必需的信息。

選擇性血管造影

可用於原因不明的反覆消化道出血。對急性上消化道大出血、血流動力學不穩定且不能內鏡檢查或者內鏡檢查未能明確出血部位時,首選此項檢查。在診斷的同時可行動脈栓塞止血。

放射性核素檢查

消化道出血時,通過核素鎝99m標記紅血球掃描的方法,可以觀察到放射性標記的血液滲出至血管外。內鏡檢查未能確定出血部位且仍有活動性出血者,可採用此項檢查。

手術探查

各種檢查不能明確出血灶,持續大出血危及病人生命,必須手術探查。有些微小病變特別是血管病變手術探查不易發現,此時可藉助術中內鏡檢查幫助尋找出血灶。

診斷上消化道出血可依據如下指征:

- 有嘔血、黑便和失血性周圍循環衰竭的臨床表現。

- 嘔吐物或大便隱血試驗強陽性。

- 血紅素濃度、紅血球計數及血球比容下降。

- 內鏡等輔助檢查明確出血的部位和出血的原因。

- 咳血:即呼吸道出血,包括氣管、支氣管、肺組織的出血,經咳嗽動作由口腔排出的過程。病人多由咳嗽而出血,痰少而血多,或者大量咯吐鮮血。

- 口腔、鼻、咽喉出血時吞下血液,引起的嘔血與黑便。病人可無噁心表現,而直接吐出血液。

- 飲食及藥物引起的黑便,如動物血、動物內臟、碳粉、鐵劑或鉍劑等。

- 下消化道出血:多無嘔血的情況,便血多表現為鮮血便,可有下消化道疾病的病史。

治療

上消化道出血的治療主要包括一般治療、積極補充血容量,止血處理等。其中止血的治療分為非靜脈曲張性上消化道出血的治療和食道-胃底靜脈曲張出血的治療,其具體措施又包括藥物治療、內鏡下止血、介入治療、手術治療。

- 病人應臥床休息,嚴密監測生命體徵,包括血壓、呼吸、心率、體溫。注意觀察嘔血及黑便的情況,老年病人應常規心電監護,注意糾正凝血功能異常,停止使用抗凝和抗血小板聚集的藥物。

- 補充血容量及時補充和維持血容量,改善周圍循環,防止臟器功能障礙,酌情輸血。

- 緊急輸血的指征:改變體位出現血壓下降、心率加快、暈厥;失血性休克;血紅素<70g/L,血球比容<25%。注意避免輸血過快、過多引起的急性肺水腫,以及誘發肝硬化門脈高壓病人再出血,肝硬化病人宜選用新鮮血。

制酸劑

主要包括兩類,H2受體阻斷劑及質子泵抑制劑。H2受體阻斷劑如 Cimetidine 、 Ranitidine 或 Famotidine ,具有強力抑制胃酸分泌的作用。質子泵抑制劑如 Omeprazole 具有強效、長時間制酸的作用,從而保證胃內酸度穩定下降。

血管加壓素

血管加壓素能促使胃內臟小動脈收縮,也可收縮食道平滑肌,使來自冠狀靜脈的血流進入曲張靜脈減少,從而降低門靜脈壓力,使曲張靜脈形成血栓,達到止血目的。

生長抑素及其衍生物

生長抑素只引起內臟循環血量減少和門靜脈壓下降,無全身性變化,止血效果較加壓素好。常用奧曲肽及思他寧。

其他止血藥物

維他命K、酚磺乙胺、凝血酶、氨甲苯酸等。

經過積極的初步治療處理後,出血仍然得不到控制,血壓和脈博等生命體徵仍然不穩的,以及出血後近期反覆出血,應及時剖腹探查。急診手術的目的是緊急止血,條件允許下對原發病徹底處理。剖腹探查一般採用上腹正中或者經右腹直肌切口。首先探查胃和十二指腸,進一步探查有無肝硬化和脾腫腫大,同時注意膽囊和膽總管的情況,必要時膽囊或者膽總管穿刺,如無異常,進一步切開胃結腸韌帶,探查胃和十指腸球部的後壁,另外注意賁門和胃底的探查,必要時提起橫結腸及繫膜,探查空腸的上段。

內鏡治療

內鏡止血方法包括注射藥物、熱凝止血及機械止血。藥物注射可選用1∶10 000腎上腺素鹽水、高滲鈉-腎上腺素溶液等,其優點為簡便易行;熱凝血包括高頻電凝、氬離子凝固術、熱探頭、微波等方法,止血效果可靠但需要一定的設備與技術經驗;機械止血主要採用各種止血夾,尤其適用於活動性出血,但對某些部位的病灶難以操作。

介入治療

內鏡治療不成功時,可通過血管介入栓塞胃十二指腸動脈,上消化道各供血動脈之間側支循環豐富,栓塞後組織壞死風險較低。

預後

上消化道出血的病人經過常規治療後,大多可以止血,但病因沒解除的情況下,常常反覆發作。年齡>65歲的高齡病人、合併嚴重心肺基礎疾病者、短期反覆發作者等預後較差,短期死亡率較高,需要定期複診。

短期治療可以達到止血的目的,但常反覆發作,能否治癒由病因決定。如胃潰瘍、糜爛性胃炎有較大治癒的可能,B型肝炎、肝硬化、胃癌較難治癒。

急性大量出血在未及時救治的情況,有休克、多臟器功能衰竭、猝死的可能。本病經過合理的治療一般不影響壽命。

病人出院後應2~3週到醫院檢查血液常規、肝腎功、血凝試驗、大便常規等檢查,以便了解病情的變化,及時處理。

飲食

大量嘔血伴噁心、嘔吐時,應禁食,少量出血而無嘔吐,可進食溫涼、清淡的流質飲食,以減少胃蠕動、中和胃酸,出血停止後可逐漸改為半流質、軟食至正常飲食,少量多餐。

- 禁食期間應選擇高熱量、高維他命的靜脈營養,注意維持水、電解質平衡。

- 止血後應選擇高熱量、高維他命流質飲食,如蔬菜肉末湯、雞蛋羹等。

- 肝病病人應限制蛋白質和鈉鹽的攝入,避免誘發肝性腦病變和加重腹水。

- 靜脈曲張病人應避免粗糙、堅硬、含纖維素較多的食物,宜細嚼慢咽,防止黏膜損傷造成再次出血。

- 上消化道出血病人禁菸、禁酒,少食辛辣的食品,禁咖啡、濃茶、過黏食品。

- 病人伴有貧血,常需要補血藥,臨床上最常用的補血藥是硫酸亞鐵等鐵劑。但需要注意的是鐵劑可能對胃腸道存在刺激作用,應該嚴格按著醫生指定的劑量服用,不可自行加減。

照護

上消化道出血護理的目標主要是促進病人疾病恢復,改善病人的生活質量,預防疾病的復發,延長壽命降低死亡率。主要從加強日常生活管理,提高疾病的甄別能力等方面著手。

- 上消化道出血的病人應該注意飲食健康,合理的安排休息時間。

- 需要進行適當的體育鍛煉增強體質。

- 對一些可誘發或者是加重潰瘍病的症狀,甚至引起併發症的藥物應該棄用,如阿斯匹靈等非類固醇抗炎藥。

病人應有一定的自我護理能力,了解疾病的基本知識,發現有黑便或者柏油樣便時應立即休息,及時就診。

預防

上消化道出血是臨床急症,可以通過限制使用阿斯匹靈等非類固醇抗炎藥、積極治療原發病等方面進行預防。

病人可以通過定期體檢、積極治療原發病等手段監測並消除病因,從而預防出血的發生。

- 限制使用阿斯匹靈等非類固醇抗炎藥。

- 避免受涼、感冒導致的劇烈咳嗽;保持大便通暢,養成定時排便的習慣,切忌排便時用力過度和憋氣;避免起床過猛、過度彎腰、飽餐等增大腹壓的情況。

- 積極治療原發病,減少上消化道出血發生的概率。

- 注意飲食,避免過酸、過甜、辛辣刺激性及粗糙食物對胃腸黏膜的刺激。