真性紅血球症

概述

真性紅血球症是一種起源於造血幹細胞的克隆性骨髓增殖性腫瘤(MPN),真性紅血球症的年發病率為0.4~2.8 /10萬。真性紅血球症病人的中位生存期約14年,年齡<60歲病人為24年。本病主要通過一般治療、藥物治療改善,經治療可緩解症狀,但不能完全治癒。

- 就診科別:

- 血液科

- 英文名稱:

- polycythemia vera

- 疾病別稱:

- 真紅

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 高血壓、腦血栓

- 治療周期:

- 長期持續性治療

- 臨床症狀:

- 頭痛、眩暈、疲乏、牙齦流血、皮膚搔癢

- 好發人群:

- 60歲左右老人

- 常用藥物:

- 阿斯匹靈、羥基脲、白消安、蘆可替尼

- 常用檢查:

- 血液常規、骨髓象檢查、生化檢查、基因檢測、血清紅血球生成素水平測定、CT檢查

病因

目前真性紅血球症病因尚未明確,可能和基因突變相關。有些研究認為,電離輻射以及經常接觸化學毒物、化學藥物等有一定的關係。該病情好發於中老年病人,同時男性發病率要高於女性。

目前認為本病可能是基因突變導致的紅血球異常增殖,超過95%的病人可見JAK2V617F基因突變。此外,幹細胞對紅血球生成素的敏感度增強也可能是病因之一,因為通過臨床檢查發現病人還存在紅血球生成調節異常並且敏感度增強。

感染

考慮某些感染因素,尤其是病毒感染。

接觸某些毒性物質

電離輻射以及經常接觸一些化學毒物、化學藥物等。

其他因素

慢性炎症、免疫失衡和骨髓微環境的改變。

本病發病率與年齡成正比,發病高峰集中在60歲左右,40歲以下病人僅占5%,20歲以下的病人罕見。不同地域發病率也有一定差異,歐洲和北美發病率為0.7~2.6/10萬人,日本的發病率相對較低,男性略多於女性。

真性紅血球症發病高峰集中在60歲左右,男性略多於女性。

症狀

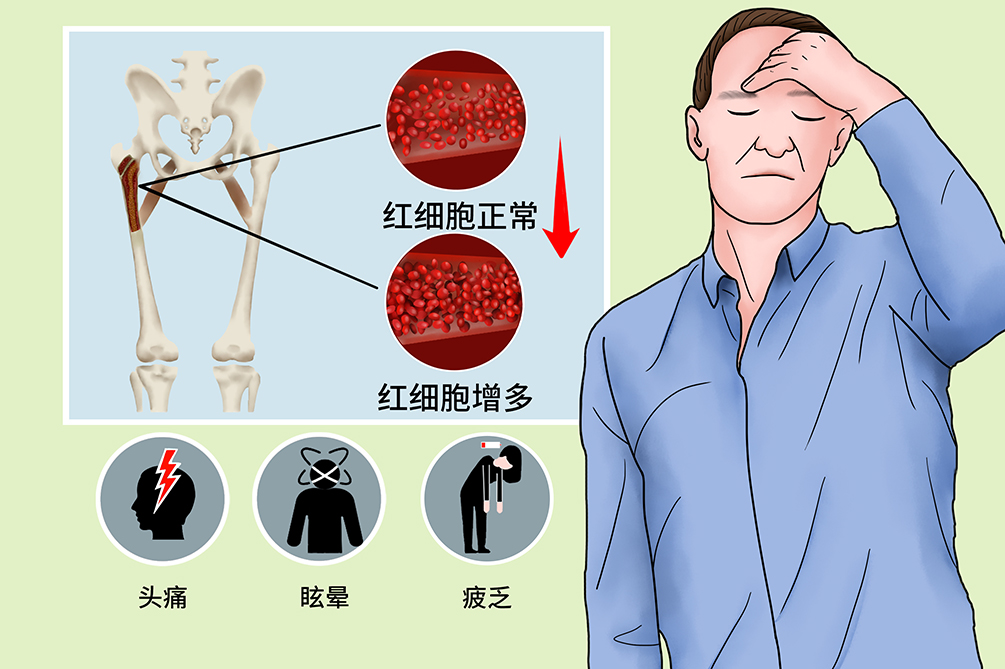

真性紅血球症是一種血液系統的骨髓增生性疾病,主要特點是紅血球和血紅素明顯升高,伴有脾臟腫大、高血壓等症狀。因為紅血球明顯增多,會導致血液黏度增加,因此也可能有頭痛、頭暈等症狀。但是本病常隱匿發病,初期不容易察覺,一般是通過體檢發現。

血管與神經系統症狀

血容量增多,血液黏滯度增高導致全身各臟器血流緩慢和組織缺血,初期可出現頭痛、眩暈、疲乏、耳鳴、眼花、健忘等類似神經症症狀和視力模糊。

血栓形成或靜脈炎

當血流顯著緩慢,尤其伴有血小板增多時可有血栓形成和梗死,血栓形成最常見於四肢、腸繫膜及冠狀動脈,嚴重時出現癱瘓症狀。

出血傾向

由於血管充血,內膜損傷以及血小板第三因子減少,血塊回縮不良等原因,可有出血傾向,最常見於皮膚瘀斑、牙齦流血,有時可見創傷或手術後出血不止。

皮膚搔癢及消化性潰瘍

本病是嗜鹼性球增多,其嗜鹼顆粒富有組織胺,大量釋放刺激胃腺壁細胞,可導致消化性潰瘍,刺激皮膚可有明顯搔癢。

多血質表現

臉部、鼻、耳、唇、手掌紅紫,視網膜和口腔黏膜可見充血。

紅斑性肢痛病

表現為四肢末端燒灼樣疼痛、發白或發紺,但動脈搏動正常。

肝脾臟大

約40%~50%病人存在肝大,70%~90%病人存在脾臟大。

消化道症狀

病人可存在門靜脈高壓、食道靜脈曲張、胃十二指腸糜爛等,該類症狀可能與組織胺刺激胃腺壁細胞有關。

腦血栓

由於紅血球在血液中數量增多,導致了血液黏稠度增高,血流緩慢誘發了腦血栓,病人表現為一側肢體運動障礙。

高血壓

由於紅血球數量增多,血漿容量相應增多,最終出現了血容量增多,最終引起了高血壓的發生。

高尿酸血症

5%~20%的真紅病人伴有痛風性關節炎,少數病人可見尿酸過高導致的腎結石及腎功能損害。

看醫

病人如果發現皮膚、神經、胃腸道等相關症狀時應及時到血液科就診,臨床常通過病史、臨床症狀和輔助檢查來進行診斷。本病需要與繼發性紅血球症、相對性紅血球症相鑑別。

- 如出現疲勞、早飽感、腹部不適、皮膚搔癢和骨痛,以及活動力、注意力下降以及體重下降等情況,需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 在體檢時發現紅血球增多或全血球減少、髓外造血、肝脾臟腫大、脾亢時應及時就醫。

- 已經確診真性紅血球症的病人,若出現感染、脾臟腫大甚至偏癱,應立即就醫。

- 大多病人優先考慮去血液科就診。

- 若出現腦梗塞、心肌梗塞,可就診於神經外科、心內科等科別。

- 若出現嚴重腹痛、顱內出血、嚴重感染等,也可分別就診消化科、神經內科、感染科等科別。

- 有無疲勞、早飽感、腹部不適、皮膚搔癢和骨痛,出現多長時間了?

- 最近有無活動力、注意力下降以及體重下降的情況,有無不能解釋的發熱或重度盜汗及其持續時間?

- 有無血管栓塞病史,有無心血管高危因素?(如高血壓、高血脂、糖尿病、吸菸和充血性心臟衰竭)

- 家族有沒有出現類似疾病?

- 既往有無其他的病史?

血液常規檢查

男性血紅素>165g/L、女性>160g/L,或男性紅血球壓積>49%、女性>48%可作為確診依據,同時白血球、血小板計數也可有一定程度的升高。

骨髓象檢查

骨髓增生明顯活躍,紅血球、粒細胞、巨核細胞系均有增生,脂肪組織減少,鐵染色顯示貯存鐵減少。

骨髓切片檢查

高度增生,以紅系、粒系和巨核細胞增生為主,伴多形性巨核細胞。

生化檢查

血尿酸增加,血清維他命B12 濃度及總鐵結合力增加,血清鐵降低。

基因檢測

多數病人存在JAK2V617F和JAK2第12外顯子基因突變,有家族病史者建議篩檢EPOR、VHL、EGLN1/PHD2、EPAS1/HIF2α、HGBB、HGBA 和 BPGM等基因。

血清紅血球生成素水平測定

血清細胞生成素水平低於正常參考值水平。

骨髓細胞體外培養

一般有內源性紅系集落形成。

影像學檢查

行肝臟、脾臟超音波或CT檢查,可發現肝脾臟腫大。

主要標準

- 男性血紅素> 165g/L、女性>160g/L,或男性紅血球壓積>49%、女性>48%。

- 骨髓切片檢查示三系高度增生伴多形性巨核細胞。

- 基因檢查發現JAK2突變。

次要標準

- 血清細胞生成素水平低於正常參考值水平。

本病的診斷需符合3條主要標準或第1、2條主要標準和次要標準。

繼發性紅血球症

包括新生兒紅血球症、高原性紅血球症以及肺氣腫、心臟病等導致的紅血球症,通過病史結合臨床檢查可以鑑別,如病人EPO水平多高於正常,且基因JAK2 V617F或JAK2外顯子12未突變。

相對性紅血球症

主要見於脫水、燒傷等體液丟失或慢性腎上腺皮質功能減退所致的血液濃縮,一般為暫時性紅血球症,通過補液、治療相關原發疾病可以治癒,詢問病史和骨髓切片檢查可以協助鑑別。

治療

真性紅血球症的常見的治療方法,包括對症處理、靜脈放血、血栓預防、降細胞治療以及藥物治療等長期持續性治療。

對症處理

靜脈放血和骨髓抑制藥物對皮膚搔癢常無效,由於熱水洗澡可使之加重,應告誡病人減少洗澡次數或避免用過熱的水洗澡,阿斯匹靈和 Cyproheptadine 有一定療效,但抗組織胺藥物無效。

靜脈放血

紅血球壓積>64%的病人初期放血間隔期應更短,體重低於50kg的病人每次放血量應減少,合併心血管疾患的病人應採用少量多次放血的原則。靜脈放血可使頭痛等症狀得到改善,但不能降低血小板和白血球數,對皮膚搔癢和痛風等症狀亦無效。年齡<50歲且無栓塞病史病人可首選此種治療方法。紅血球單采術可在短時間內快速降低紅血球壓積,在必要時可以採用此治療。反覆靜脈放血治療可出現鐵缺乏的相關症狀和體徵,但一般不進行補鐵治療。

血栓預防

由於栓塞是真性紅血球症病人的主要死亡原因,因此確診病人均應進行血栓預防。首選口服低劑量阿斯匹靈,不能耐受的病人可選用口服 Dipyridamole 。

降細胞治療

高危病人應接受降細胞治療,對靜脈放血不能耐受或需頻繁放血,有症狀或進行性脾臟腫大,有嚴重的疾病相關症狀,PLT> 1500×10^9/L以及進行性白血球增高亦為降細胞治療指征。羥基脲或α干擾素為任何年齡真性紅血球症病人降細胞治療的一線藥物。在年輕病人(<40歲)中,羥基脲應慎用,年長病人(>70歲)可考慮間斷口服白消安。

32P的β射線能抑制細胞核分裂、降低細胞數量,靜脈給予32P2~4 mci治療一次常可使疾病得到很好的控制,間隔6~8周後可依首劑療效再次給予治療,3~4個月接近正常,有效率達75%~80%。如3個月後病情未見緩解,醫生會再次給藥。最大的不良反應是遠期發生治療相關性白血病,或骨髓分化不良症候群及腫瘤。治療後10年的白血病或骨髓分化不良症候群風險率為10%,腫瘤風險率為15%。20年後白血病或骨髓分化不良症候群發生風險率可增高至30%,故此方法僅作為前兩種方法無效時的二線治療。

烷化劑

烷化劑治療本病見效快,有效率可達80%~85%,停藥後血球計數可維持幾個月至幾年不等。美法侖作用較快,白消安及苯丁酸氮芥多用於緩解期,苯丁酸氮芥不良反應少。但是烷化劑也有引起白血病的危險,可間斷服用。

三尖杉酯鹼

該藥連續或間歇用至血球壓積及血紅素降到正常,達到緩解時間平均為60天,但對白血病的遠期影響尚不確切。

蘆可替尼

蘆可替尼用於治療羥基脲療效不佳或不耐受的真性紅血球症病人,在開始治療的前4週不進行劑量調整,每次劑量調整間隔不應少於2週。

預後

真性紅血球症進展比較緩慢,病人一般能生存10~15年以上,有一部分病人也會初期死亡。病人需要定期到醫院做血液常規、肝腎功能等檢查隨訪。

真性紅血球症目前尚不能治癒。

真性紅血球症病人在沒有嚴重併發症的情況下,生存期可達10~15年及以上,有一部分病人也會初期死亡。

病人需要定期到醫院監測、隨訪。真性紅血球症是一個慢性病,需要在門診長期的隨訪,所以病人要定期就診,化驗血液常規、肝腎功能、出凝血的檢查。

飲食

真性紅血球症病人無特殊的飲食調理,注意營養搭配合理即可。

照護

真性紅血球症病人護理應注意休息,避免勞累,適量運動,合理飲食。同時需保持良好心態,緩解心理壓力,積極對抗疾病。該病情需要特別注意,用藥要遵醫囑,定期篩檢,及時治療。

- 注意休息,避免勞累,適量運動。

- 真性紅血球症病人可具有一定的皮膚改變,病人應每日檢查皮膚,如皮膚有破損及時優碘消毒,還應保持傷口清潔、乾燥,儘量避免用手揉擦眼球。臥床病人應經常翻身,家人及護理者應及時為其更換潮濕、污染的被褥、衣服,從而避免壓瘡及感染。

- 應當戒菸、戒酒。

- 注意多喝水,以保證尿量、預防高尿酸血症。

真性紅血球增多病人需要定期到醫院監測、隨訪,如有不適或藥物不良反應情況及時就診調整用藥。

病人多與家人、其他病人溝通,得到家庭、社會的支持,保持良好心態,緩解心理壓力,積極對抗疾病。

- 規律口服藥物,不要自行隨意減停藥物。

- 不要自行服用不合法的「抗癌藥物」,不隨意服用中藥、保健品等,需在正規醫院購買藥物。

預防

真性紅血球症的病因尚不明確,因此尚無有效的預防措施,但避免潛在危險因素有利於降低發病風險,如避免電離輻射以及經常接觸化學藥品。此外,健康飲食,規律作息,規律運動,保持良好心態,提高自身免疫力,也能在一定程度上預防疾病發生。