中耳炎

概述

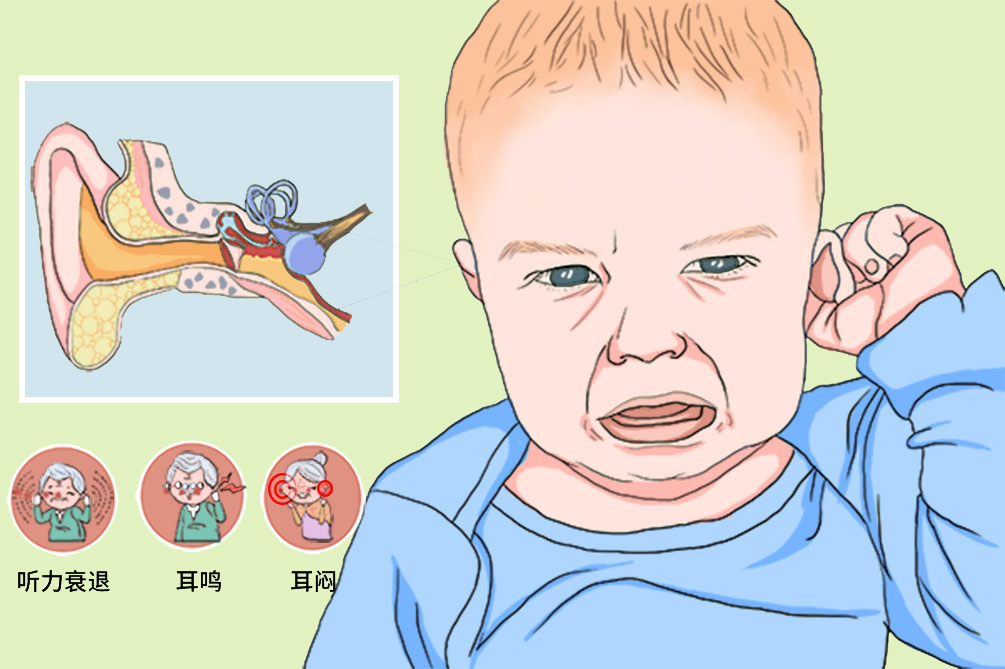

耳包括外耳、中耳和內耳三部分,以耳膜為界,耳膜內側為中耳。中耳炎是累及中耳(包括耳咽管、鼓室、鼓竇及乳突氣房)全部或部分結構的炎性病變。可分為急性中耳炎、慢性化膿性中耳炎、分泌性中耳炎,是臨床上是最常見的兒童疾病之一。

- 就診科別:

- 耳鼻喉科

- 英文名稱:

- otitis media

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 耳後骨膜下膿腫、頸部膿腫、迷路炎、周圍性顏面神經麻痹、硬腦膜外膿腫、硬腦膜下膿腫

- 治療周期:

- 急性中耳炎一般需治療1~2週;慢性中耳炎需治療1個月以上

- 臨床症狀:

- 耳痛、耳道流水、聽力下降、耳鳴

- 好發人群:

- 兒童、有家族史者、鼻炎病人

- 常用藥物:

- 氧氟沙星滴耳液、 Dexamethasone 、普賴鬆

- 常用檢查:

- 耳鏡檢查、耳咽管檢查、聽力學檢查、鼓室穿刺檢查

依據中耳炎病情及病情程度,該病大致可分為三種類型。

急性中耳炎

是指發生在中耳黏膜的一種急性炎症性反應,可分為急性非化膿性和急性化膿性中耳炎。

慢性化膿性中耳炎

較為常見,以內耳長期間歇或持續流膿、耳膜穿孔及聽力下降為特點,是中耳黏膜、耳膜或深達骨質的化膿性炎症,重者炎症深達乳突骨質。分為單純性慢性化膿性中耳炎和中耳膽脂瘤型中耳炎。

分泌性中耳炎

小兒發病率較高,是引起小兒聽力下降的常見原因之一。以中耳積水(包括漿液、黏液、漿-黏液,而非血液或腦脊髓液)及聽力下降為主要特徵的中耳非化膿性炎症性疾病。

病因

中耳炎是累及中耳(包括耳咽管、鼓室、鼓竇及乳突氣房)全部或部分結構的炎性病變,可發生於各個年齡階段,好發於三歲以下的兒童。中耳炎可由細菌、病毒感染引起,多數是由於感冒、流感、鼻竇炎等疾病引起,也可由其他疾病發展而來,例如耳道內異物、耳道腫瘤等,可以發展為中耳炎。

病原體感染

急性中耳炎的病原體主要有細菌和病毒,但部分患兒由肺炎支原體等病原體感染。最常見的致病菌主要為肺炎球菌,其次為未分型流感嗜血桿菌、卡他莫拉菌、金黃色葡萄球菌等。而慢性分泌性中耳炎主要致病原包括流感病毒、腺病毒等。

耳咽管功能障礙

耳咽管阻塞

由於急慢性鼻竇炎形成大量的膿性分泌物堆積鼻咽部耳咽管口、腺樣體肥大壓迫耳咽管口,造成耳咽管阻塞、狹窄,影響中耳引流形成感染。小兒的齶帆提肌、齶帆張肌和耳咽管咽肌等肌肉薄弱,收縮無力等因素均不利於耳咽管的開放。

清潔功能不良

上呼吸道感染細菌外毒素引起的纖毛運動暫時性癱瘓,管腔內分泌物瀦留等因素均可不同程度地損害黏液纖毛輸送系統的功能,使中耳及管腔內的分泌物、致病微生物以及毒素等不能有效排出。

防禦功能障礙

耳咽管咽口的疤痕牽引、腫瘤的侵襲破壞、放射性損傷均可導致耳咽管的防禦功能喪失,給致病微生物侵入中耳有可乘之機。

- 反覆感冒和上呼吸道感染。

- 過度吸菸或二手菸,從而刺激鼻竇、咽部等。

- 耳垢過多堆積。

- 夏季頻繁使用空調風扇:可使得房間內的灰塵、有害物質漂浮游移,且空調本身容易藏污納垢,易誘發呼吸道過敏,使得耳咽管阻塞,從而引發中耳炎。

中耳炎(OM)是嬰幼兒、兒童的常見病。80%的兒童至少得過一次中耳炎,多在6個月至4歲發病,有30%~40%的兒童反覆出現分泌性中耳炎。

兒童

尤其常見於3歲及3歲以下的兒童。此外,患有齶裂或唐氏症等出生缺陷性疾病的兒童更易患上此病。

存在家族史的病人

尤其常見於其父母患有反覆復發的中耳炎病人。

鼻炎、鼻竇炎以及腺樣體肥大的患兒

長期鼻部通氣狀態不佳,阻塞耳咽管,易引起膿液積聚於中耳。

症狀

不同類型的中耳炎,症狀會略有差異。化膿性中耳炎的典型症狀包括耳痛、聽力下降、耳道內流水、流膿甚至流血等。而分泌性中耳炎多表現為耳痛、耳悶、耳堵、聽力下降或耳鳴等。除了以上典型症狀還可伴隨發熱、頭痛等全身症狀。對低齡兒童而言,由於不能準確表達耳痛,通常哭鬧劇烈、發燒不退,需注意觀察是否有揉耳動作,尤其是2歲以下嬰幼兒。

急性非化膿性中耳炎

主要表現為局部症狀,即耳痛呈持續性;嬰幼兒的耳痛特點可表現為易煩躁,有時表現為捂耳朵和拽耳朵,甚至影響睡眠,僅初期伴上呼吸道感染者可有發熱。

急性化膿性中耳炎

存在局部持續性較重耳痛症狀及嬰幼兒耳痛特點,其症狀直到耳流膿後緩解。部分患兒初期聽力下降。

慢性化膿性中耳炎

可出現穿孔和(或)膽脂瘤,並以流出物和耳聾為特徵。

分泌性中耳炎

分泌的液體可能呈血清、黏膜樣,黏膜膿性或者混合性,沒有炎症的急性症狀和徵兆,流出物常為無菌性。

急性化膿性中耳炎病人感染時可能導致全身症狀,比如高熱、嘔吐、腹瀉等。

顱外併發症

包括耳後骨膜下膿腫、頸部膿腫、迷路炎、周圍性顏面神經麻痹。

顱內併發症

常見有硬腦膜外膿腫、硬腦膜下膿腫、乙狀竇栓塞性静脉炎、腦膜炎、腦膿腫。

看醫

當病人耳痛、耳鳴、耳悶、聽力下降或者耳道流膿等症狀持續不緩解,應及時就診。通過查體並結合聽力學檢查以及顳骨CT等檢查明確病情,以便及時治療。

- 感冒後出現咽部、鼻部的炎症向耳咽管蔓延,耳咽管咽口及管腔黏膜出現充血、腫脹,考慮可能存在急性中耳炎,需要及時就醫。

- 出現耳痛、流膿、發熱、嘔吐等症狀,需要立即就醫。

該病病人優先去耳鼻喉科就診。

- 因為什麼來就診的?

- 症狀出現的時間?

- 是否經過治療?

- 有無其他不適症狀?

- 家庭成員有無患病情況?

耳鏡檢查

通過電耳鏡或纖維耳鏡觀察耳膜,明確是否有耳膜腫脹、充血、內陷及色澤變化。

耳咽管檢查

耳咽管主觀檢查

醫生囑咐病人做吞咽動作, 或者囑病人捏鼻鼓氣,同時通過耳鏡評估耳膜活動度,來判斷耳咽管功能。或者通過向耳咽管的咽口吹氣,通過流聲來判斷耳咽管通暢性。

耳咽管客觀檢查

衡量在鼻咽部氣體壓力增高時,耳咽管將氣體從鼻咽部傳至鼓室的能力。當測試者吞咽水的同時鼻咽部分別給予30、40、50mbar的壓力,通過鼻咽部和外耳道內壓力感受器分別記錄各壓力下鼻咽部壓力變化曲線和外耳道內壓力變化的曲線。

聽力學檢查聲導抗儀檢測

聲導抗儀監測

平坦型曲線(B型)多見於分泌性中耳炎。C型曲線多提示耳咽管功能不良。此外,壓力數值也可以幫助判斷耳咽管的功能情況。

純音聽力測試

用來鑑別是傳導性還是感音性、混合性的聽力損失。

鼓氣耳鏡觀察

通過鼓氣耳鏡檢查有助於診斷有無中耳積水,並利於評估耳咽管功能。

鼓室穿刺檢查

鼓室穿刺檢查是明確有無中耳積水,並進行細菌病原學檢測的首選方法。

顳高解析度CT

通過對鼓竇、乳突氣房等結構的掃描,可以明確中耳炎病變的範圍,及有無聽骨鏈的破壞,有無顱底骨質的破壞吸收等徵象,對手術有較大指導意義。

- 病史:如上呼吸道感染、耳部外傷等。

- 臨床表現:有無耳痛、耳流膿、耳悶、聽力下降以及頭痛、畏寒、發熱等全身症狀。

- 相關檢查:聽力學檢查、聲導抗儀檢測、顳高解析度CT等出現異常。

鼻咽癌

對一側分泌性中耳炎的成年病人應做仔細的鼻腔及鼻咽部檢查,包括纖維或電子鼻咽鏡檢、頸部觸診、血清中VCA-IgA(EB病毒)測定,以警惕鼻咽癌。鼻咽部CT掃描、磁振造影成像對位於黏膜下的鼻咽癌灶有較高的診斷價值。

腦脊髓液耳漏

顳骨骨折並腦脊髓液耳漏而耳膜完整的病人,腦脊髓液聚集於鼓室內,部分臨床表現與分泌性中耳炎較類似。根據病人頭部外傷史或先天性感音神經性聽障病史,鼓室液體的實驗室檢查結果,以及顳骨X線片、顳骨CT掃描等可鑑別。

中耳腺瘤

病人有耳悶、耳鳴、耳痛及聽力下降,少數病人會有顏面神經麻痹。影像學檢查可見中耳及外耳道軟組織占位性病變,確診需要病理檢查。

治療

中耳炎一般採用局部、全身藥物或手術治療,治療效果佳。如未經合理的治療,可能出現嚴重的併發症。

抗生素或其他抗菌藥物治療

急性分泌性中耳炎可用抗菌藥物進行適當的治療,但療程不宜過長。可供選用的藥物有各類廣效性青黴素、頭孢菌素、大環內酯類抗生素,如氧氟沙星滴耳液等。

糖皮質類固醇

可用 Dexamethasone 或普賴鬆等口服,進行短期治療。分泌性中耳炎病人還可經導管向耳咽管咽口噴入普賴鬆等糖皮質類固醇藥液,以減輕局部水腫。

其他

若病人伴有鼻塞症狀,可用 Oxymetazoline 等減充血劑噴(滴)鼻,以及抗組織胺藥或鼻用激素治療,可緩解耳咽管咽口炎性黏膜的腫脹,降低中耳腔負壓,減少滲出,緩減疼痛。

分泌性中耳炎手術

耳膜穿剌術

在耳膜緊張部的前下或後下象限穿刺,抽出積水。

耳膜切開術

當鼓室積水黏稠不易通過耳膜穿刺清理時,可選用耳膜切開術;或者穿刺抽吸後,短期內又有積水復發時,也可換用耳膜切開術。

耳膜切開加置管

對於反覆發作的慢性分泌性中耳炎,在耳膜切開清理積水後,可於切口處放置耳膜通氣引流管,利於長期引流,置管時間一般不超過6個月。耳咽管功能恢復後,置管則自行脫出或病情痊癒後手術取出。

慢性化膿性中耳炎手術

以清除中耳病灶為目的和以重建傳音結構為目的。

乳突根治術

通過清除鼓竇、乳突氣腔的病變組織,充分引流中耳膿液,同時不觸動鼓室和外耳道的正常結構,保存和提高聽力的同時,有效控制併發症。

耳膜成形術

可通過單純修補耳膜穿孔提高聽力,多適用於單純型慢性化膿性中耳炎。

預後

急性分泌性中耳炎預後一般良好。部分分泌性中耳炎有自限性,積水可經耳咽管排出或自行吸收。少數慢性分泌性中耳炎會遺留沾黏性中耳炎、膽固醇肉芽腫等問題。病程較長而未進行治療的患兒,可能導致永久性聽力下降, 甚至引起頭顱鄰近部位的感染,出現嚴重的顱內及顱外併發症。

中耳炎積極治療能夠治癒。

一般不會影響自然壽命。

飲食

中耳炎主要是由於各種原因所導致中耳腔的感染性炎症。在飲食方面需要注意以清淡、營養豐富、易消化的飲食為主。進食時要速度慢,不能過快,以免導致嗆咳逆流,使液體逆流進入中耳鼓室腔。

忌腥葷發物

中耳炎病人日常飲食應忌吃蟹、母豬肉、驢肉、鵝、蝦、馬肉、羊肉、韭菜等食物,因為這些食物容易生熱化火,使炎症擴展。

忌辛辣刺激性食物

中耳炎病人要禁忌辣椒、胡椒、桂皮、生薑、花椒、芥末、蔥、蒜等食物,因為這類食物溫熱辛燥,可加重中耳炎病人的症狀。

忌過咸或醃製的食物

常見的醃製食物如鹹菜、鹹鴨蛋、酸菜、鹹肉等。這些食物也容易化火生熱,引起口渴,使中耳炎加重。

忌堅硬難咬的食物

堅硬難咬的食物主要是各種堅果類,如花生、西瓜子、開心果等,這些食物難以咀嚼,會加重中耳炎疼痛。

照護

中耳炎好發於嬰幼兒,所以0~5歲患兒的監護人應注意患兒耳部衛生。當患兒大於5歲應增強飲食,嚴格執行醫囑,做好護理。

- 注意用耳衛生的方法,拭乾外耳道,保持清潔。

- 加強鍛煉,增強體質,預防感冒。

- 行耳膜修補術者半年內避免乘坐飛機,術後術耳禁用過氧化氫溶液滴耳,以免影響耳膜正常癒合。

- 掌握正確擤鼻涕的方法,按住單側鼻孔輕輕擤鼻。

預防

因中耳炎常由於細菌、病毒感染引起,應做好個人防護,提高免疫力,避免將異物放到耳道內,引起耳道感染。

- 因中耳炎常由於細菌、病毒感染引起,故應當確保孩子及時接種疫苗。

- 預防感冒,保持鼻腔通暢,必要時可遵醫囑使用呋麻滴鼻。

- 洗頭和沐浴時可用干棉球塞住外耳道,謹防污水進入耳內。

- 避免嬰幼兒仰臥位吃奶,母親給孩子餵奶時應取坐位,把嬰兒抱起呈斜位,頭部豎直吸吮奶汁。

- 預防和治療過敏性疾病,避免接觸過敏原,飲食上應避免引發個體過敏的食物,如海鮮食品等。