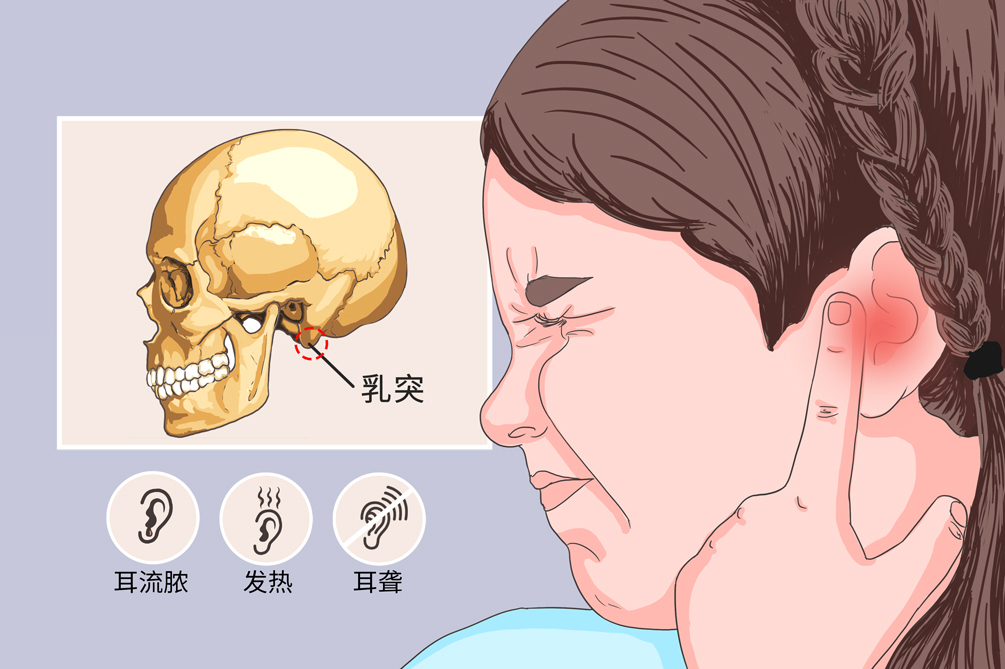

急性乳突炎

概述

急性乳突炎是乳突氣房黏骨膜,特別是乳突骨質的化膿性炎症。好發於兒童,多為急性化膿性中耳炎發展擴散而來。致病菌毒力強、耐藥,病人體質虛弱、抵抗力差的情況下,患急性化膿性中耳炎時易併發本病。由於抗生素的普遍應用,目前急性乳突炎的發病率已有所下降。急性乳突炎如未被控制,炎症繼續發展,可引起顱內外併發症。

- 就診科別:

- 耳鼻喉科

- 英文名稱:

- acute mastoiditis

- 疾病別稱:

- 急性化膿性中耳乳突炎

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 耳後耳膜下膿腫、硬膜外膿腫、硬膜下膿腫

- 治療周期:

- 7~10天

- 臨床症狀:

- 耳流膿、同側顳區頭痛、發熱、耳聾

- 好發人群:

- 抵抗力低下者、兒童(尤其2歲以下)

- 常用藥物:

- 抗生素、麻黃素、2%苯酚甘油

- 常用檢查:

- 觸診、耳鏡、血液常規、細菌培養+藥敏

病因

急性乳突炎多為急性化膿性中耳炎的併發症,繼發於外傷或通過血行性感染者很少見。病人體質虛弱、抵抗力差,患急性化膿性中耳炎時易併發本病。患病原因與中耳炎時膿液向外引流不暢,以及乳突氣房解剖結構有關。

細菌感染較重

如溶血性鏈球菌感染,易形成乳突髓炎,可引起顱內併發症或敗血症,而Ⅲ型肺炎球菌感染可引發隱蔽性乳突炎。

病人體質較弱

若病人體質較弱,存在慢性疾病,易出現感染,則可導致急性乳突炎。

中耳膿液向外引流不暢

急性化膿性中耳炎時,耳咽管黏膜充血、腫脹、纖毛運動障礙,中耳分泌物不能循此向鼻咽部引流。如耳膜穿孔甚小或穿孔被阻塞,分泌物經穿孔向外耳道排放受阻,或為嬰兒,其耳膜較厚、不易發生穿孔等,均可致中耳膿液蓄積,炎症進一步加重。

乳突氣房解剖結構的影響

急性乳突炎多發生於氣化型乳突。若乳突氣房伸展範圍較廣,而氣房大小不一,分布不勻,邊遠的大氣房卻與鄰近鼓竇的細小氣房相通。當氣房內蓄積分泌物時,周邊大氣房的分泌物常不能順利地向鼓室引流,容易引起乳突炎。

機體抵抗力弱或治療處理不當,膿液蓄積於乳突氣房,可形成急性化膿性乳突炎。

近年來由於農村經濟及醫療狀況的飛速發展,抗生素的更新換代,急性化膿性中耳炎很少發生,發生了也能迅速治癒,發展為急性乳突炎而需作手術者極為少見。在磺胺類藥問世以前,急性化膿性中耳炎併發乳突炎而需手術治療者占58%;使用磺胺類藥物後下降至26.2%,使用青黴素後只占2.7%。

抵抗力低下者

病人體質虛弱、抵抗力差,患急性化膿性中耳炎時病灶易擴散而併發本病。

兒童

尤其在2歲以下兒童中發病率最高,小兒腺樣體肥大易誘發急性化膿性中耳炎從而併發本病。

症狀

急性乳突炎的表現為耳後壓痛、紅斑、腫脹、耳痛、頭痛、耳流膿,出現全身症狀,如發熱重者可達40℃以上。另外,可同時伴有嗜睡、不適、易激惹、餵養困難、嘔吐、腹瀉等。

- 病人有急性化膿性中耳炎的各項症狀,全身症狀明顯,常有發熱、食欲不振、抽搐、胃腸道反應、全身不適,特別是急性化膿性中耳炎進行到第三週左右,體溫可升至40℃以上,尤其兒童。

- 耳痛為針刺樣,疼痛位於耳深部或乳突部,跳痛或向頭臉部放射。

- 在急性化膿性中耳炎大量流膿時,耳漏突然減少,並伴有耳痛、發熱加劇。

- 聽力下降,多表現為傳音性聾。

- 乳突部壓痛,特別是乳突尖及乳突導血管處明顯,同時耳後皮膚紅腫。

- 外耳道後上壁充血紅腫或塌陷,耳膜穿孔,殘餘耳膜充血,穿孔處搏動性溢膿。

在使用抗生素期間易發生低熱。

顱外併發症

耳後耳膜下膿腫、貝佐膿腫、周圍性顏面神經麻痹、迷路炎及岩部炎。

顱內併發症

硬膜外膿腫、硬膜下膿腫、乙狀竇栓塞性静脉炎、腦膜炎、腦膿腫。

其他

嚴密觀察併發症發生,乳突炎特別是骨瘍型和膽脂瘤型中耳乳突炎急性發作時,因引流障礙,感染可經骨壁的破壞區,擴展或通過骨鱗縫、前庭窗、蝸窗等,或經血管及骨栓塞性静脉炎,而使感染蔓延至鄰近組織器官,引起各種併發症。 凡化膿性中耳乳突炎病人,有耳痛及頭痛增重,畏寒發熱、眩暈、噁心、嘔吐、神志改變等,均應考慮併發症發生的可能。及早發現、及時治療才能減少病痛,挽救生命。

看醫

病人出現耳鳴、耳流膿等症狀時,就應引起警惕,就醫檢查。

- 出現急性化膿性中耳炎症狀時,如耳鳴、聽力下降、耳道流膿請及時就醫。

- 出現耳痛難忍、頭痛、耳流膿增多,體溫升高至40℃以上,持續不退時,請立即就醫。

- 一般就診科別為耳鼻喉科。

- 年齡較小的兒童前往兒科就診,做相應實驗室檢查,但最終需要耳鼻喉專科醫生協助確認。

- 哪裡不適?

- 感覺聽力有沒有改變?

- 體溫是否正常?

- 之前是否有過治療,治療方法是什麼?

- 有沒有嘔吐腹瀉?

觸診

乳突部炎症反應,觸診乳突部壓痛,軟組織腫脹。

血液常規

血液分析示白血球增多,多形核白血球比例增加。

聽力檢查

此病病人常有聽力下降,故需行聽力檢查,可顯示傳導性聽力減退。

耳鏡

耳鏡檢測最為直觀,可見外耳道骨部上壁下陷、外耳道膿液多、耳膜充血可見穿孔。

影像學檢查

疑有顱內併發症可以行顱腦CT、磁振造影檢查。

其他檢查

乳突相或加膿液細菌培養+藥敏,可以確定確定致病菌及首選治療藥物。

臨床表現

- 急性化膿性中耳炎的各項症狀在恢復期中未持續消減,反而加重。

- 乳突部腫脹、壓痛。

- 骨性外耳道上壁紅腫、塌陷。

- 耳膜充血、腫脹、膨隆、穿孔小或膿液黏稠、引流不暢。

- 乳突相示乳突氣房模糊,或骨質破壞。

局部檢查

- 電測聽傳導性聽障。

- 血液常規白血球增多,多形核白血球增加。

外耳道癤

外耳道癤無急性化膿性中耳炎病史,而有掏耳等外耳道外傷史,全身症狀輕。外耳道癤位於外耳道口後壁時,有明顯的耳廓牽拉痛。雖也可有耳後溝腫脹,但無乳突區壓痛。檢查耳膜正常,可見癤腫或癤腫破潰口。

治療

初期全身及局部治療同急性化膿性中耳炎,應參照細菌培養及藥敏試驗結果,及早應用足量抗生素類藥物,靜脈給藥,改善局部引流,炎症可能得到控制而逐漸痊癒。若引流不暢,感染未能控制,或出現可疑併發症時,應立即行乳突切開術。

對於進食飲水差、高熱等全身症狀較重的病人予,以支持對症治療,補液、降溫、維持水電解質酸鹼平衡。

全身用藥

抗生素

應儘早足量應用藥敏敏感的抗生素控制感染,力求徹底治癒,可留取耳膜穿孔膿液做細菌培養及藥敏試驗。

血管收縮劑

用麻黃素等血管收縮劑噴鼻,改善耳部通氣引流。

局部用藥

無耳膜穿孔時

使用2%苯酚甘油滴耳,可消炎止痛,但耳膜穿孔後禁用。

耳膜已穿孔流膿者

注意清理外耳道膿液,每日1次用吸引器輕輕吸引,但注意負壓勿過大,以免將水腫黏膜脫出妨礙引流,以3%雙氧水沖洗外耳道後擦乾,滴入氧氟沙星滴耳液等抗生素,炎症消退後可用甘油或酒精製劑滴耳。

抗生素治療及耳膜切開反應不佳,且病情繼續進展,全身症狀重,並有併發症發生趨勢或已發生者,應行手術治療。採用耳後進路乳突單純開放術,目的在於清除全部病變氣房,恢復乳突鼓室通氣,建立充分引流。術中注意探查鼓竇入口處,應避免造成砧骨移位,並注意探查有無鼓室蓋骨板或乙狀竇骨板侵蝕破壞,術腔可放矽膠管引流,或充填紗條,切口不予縫合,術後換藥,至術腔完全封閉癒合。

預後

持續的正規治療是本病治癒的關鍵,嚴格遵醫囑進行相關檢查,並按時按計量用藥或根據病情進行手術,一般均可治癒。

病人經積極規範治療可以治癒。

及早接受治療,一般不影響自然壽命。

用藥一週複診。

飲食

急性乳突炎病人的飲食與急性化膿性中耳炎相同,飲食應清淡,對飲水少、高熱的病人應注意補充水分。

- 宜吃清淡易消化的流食或半流食,如米湯、牛奶、面片、米粥、豆漿等,以免因咀嚼而致疼痛。

- 吃奶的嬰兒,仍可以母乳或牛奶為主,忌食辛辣、刺激、生冷、油膩食物。患兒的母親也忌以上諸物。

照護

急性乳突炎的護理主要在於保持耳道內的清潔,對症護理,對嘔吐腹瀉者注意補充液體,維持機體水、電解質平衡,高熱者予以冰敷。

用藥注意

使用滴耳藥時用藥量不宜過多,以免阻礙膿液排出。

保持耳道清潔

在耳膜沒有癒合前,應避免污水進入耳道,不宜游泳。在哺乳期的小兒,餵哺時應避免奶汁流入耳道內。愛哭的孩子也要防止淚水流入耳內,常感冒的小兒不要用力擤鼻,以免影響耳咽管。

觀察膿液量的變化,監測血液常規白血球。

對於耳膜穿孔後的病人,應採取側臥位,便於耳道內膿液排出。

預防

急性乳突炎主要病因是急性化膿性中耳炎病情未得到控制進一步發展,因此應提高抵抗力,注意預防急性化膿性中耳炎,一旦發生急性化膿性中耳炎,及時就醫。

- 積極及時治療急性化膿性中耳炎,患急性中耳炎後應及時就醫和治療,以防中耳乳突處的化膿性炎症擴展,引起顱內外嚴重併發症。

- 提高身體抵抗力,加強營養,提供充足的蛋白質與維他命飲食,加強鍛煉。