肌肉萎縮

概述

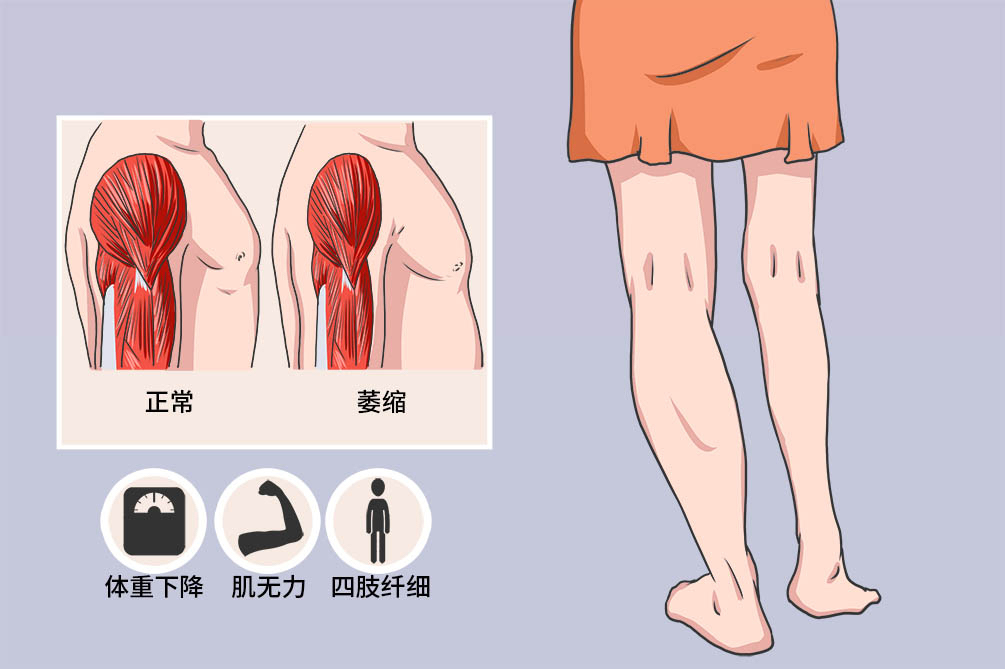

肌肉萎縮是肌肉纖維變細甚至消失等導致的肌肉體積縮小、橫紋肌營養障礙。肌肉萎縮可以分為肌源性和神經源性,多好發於長期缺乏鍛煉和過度運動的人,或一些遺傳變性病,可由多種因素引起肌肉萎縮。本病目前尚無根治性治療方式,但部分治療手段可以增強肌肉靈活度,防止病情進一步進展。

- 就診科別:

- 神經內科、骨科

- 英文名稱:

- Myatrophy

- 疾病別稱:

- 肌肉萎縮症

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 部分遺傳

- 併發疾病:

- 骨折、肺炎

- 治療周期:

- 長期持續性治療

- 臨床症狀:

- 體重下降、肌無力、全身各處肌肉萎縮

- 好發人群:

- 有肌萎縮家族史的人、長期缺乏鍛煉的人、過度運動的人

- 常用藥物:

- 環磷醯胺

- 常用檢查:

- 體格檢查、實驗室檢查、肌電圖、影像學檢查

肌肉萎縮從臨床上分為神經源性和肌源性兩種類型,肌源性肌肉萎縮是指肌肉本身營養不良、多發性肌炎等肌肉本身疾病引起的肌肉萎縮。神經源性肌肉萎縮是指由神經系統疾病,神經元受損引起相對應的肌纖維使用減少或無法使用,從而導致肌肉萎縮。另外,肌肉萎縮還可以分為9種類型,具體如下:

Duchenne型肌營養不良

最常見,一般在3~5歲發病,以男孩比較多見。

Bekerer型肌肉營養不良症

通常也是男孩多見,但發病率低於Duchenne型肌營養不良,發病年齡以5~15歲為主,病情進展慢,病情更輕。

強直性肌肉營養不良症

該類型以成人最常見,男女都可以發病,一般發病年齡在二十多歲。

先天性肌肉營養不良症

屬於先天性疾病,通常是出生時或出生後不久發病。

肢帶型肌肉營養不良症

以累及骨盆帶和肩胛帶肌為主要臨床特點的一組遺傳性肌肉病,是進行性肌營養不良的一種,可於兒童、青春期或成年起病,男女發病概率相等。

面肩肱型肌肉營養不良症

一般影響臉部、肩膀和上肢的肌肉,十幾歲到四十多歲都可以發病。

遠端型肌肉營養不良症

其會導致運動受損甚至癱瘓,臨床上主要表現為不同程度和分布的進行性加重的骨骼肌萎縮和無力,也可累及心肌。

眼咽型肌肉營養不良症

表現為臉部、頸部、肩膀肌肉力量變弱以及眼瞼下垂,之後出現吞咽困難。

Emery-Dreifuss肌肉營養不良症

主要影響男孩,通常在10歲左右發病,表現為關節攣縮,後期可累及心臟。

病因

肌肉萎縮的病因與很多因素相關,一般是神經系統疾病或者肌肉本身受損,如外傷等引起的肌肉萎縮。好發於長期臥床不起的人和鍛煉過度的人,或進行性及營養不良症和運動神經元病病人。疾病因素如椎間盤突出、厭食症等也可誘發本病。

遺傳因素

通常是在青少年中發病,又稱假性肥大性肌營養不良。目前沒有針對性的治療方法,有一定危險會危及生命。

神經系統疾病

一般有小兒麻痹症、腦梗塞等疾病,神經病變引起神經傳導障礙,導致部分肌纖維廢用,運動能力減弱而引起肌肉萎縮。

外傷

當受到外傷時,可能會長期臥床治療,長時間不活動肌肉也會肌肉萎縮。另外,若骨折原因導致了脊髓受損,其導致的神經受壓迫也會出現肌肉萎縮的情況。

運動神經元病

是一系列以上、下運動神經元損害為突出表現的慢性進行性神經系統變性疾病,這樣的病人又稱漸凍人,目前沒有特效治療方法。

其他疾病因素

如椎間盤突出、頸椎病、營養不良、庫欣氏症候群、肌炎等疾病,也可以引起肌肉萎縮。

該疾病屬於臨床中的常見疾病之一,目前尚沒有明確的發病率等流行病學數據。

生活習慣不良者

如長期臥床不起、缺乏鍛煉的人,該類人群多因運動能力降低,造成失用性肌萎縮。

運動過度者

長期進行體育鍛煉,且運動量大的人,比如長期跑馬拉松的人,會因為過度使用肌肉造成肌肉細胞損傷,造成肌肉萎縮。

症狀

肌肉萎縮的主要症狀是體重減輕、肌肉無力,嚴重者還會有延髓麻痹的症狀,併發肺炎、壓瘡等,本病的病人還會有肌肉的疼痛感、麻木感,本病可能會併發骨折、肺炎等疾病。

肌肉無力

起立、蹲下時困難,如果是小腿肌肉萎縮,會出現無法伸直的狀態,手臂肌肉萎縮,無法寫字、拿東西,頭臉部會出現咀嚼及吞咽困難,還會有抬頭無力、肩胛帶肌和骨盆帶肌的萎縮和無力。

肌肉體積變小

表現為四肢纖細、骨骼突出,還會出現方肩畸形,手部肌肉萎縮則表現為手掌變薄變平。

體重減輕

由於肌肉萎縮,使肌肉含量大大下降,體重逐漸減輕,出現營養不良的症狀。

某些炎症性疾病可出現肌肉疼痛症狀,如多發性肌炎,周圍神經炎的病人還可以出現肢體疼痛、麻木。

骨折

由於肌肉萎縮會導致肌肉力量喪失,骨骼難以獨立支撐自身重量,所以容易發生骨折。

肺炎

吞咽肌肌肉萎縮會導致吞咽困難,食物有可能誤入氣管,引起肺部感染,從而引起肺炎。

看醫

若肌肉萎縮的病人發現自己身體某部位的肌肉無力、體積變小,甚至體重減輕,要注意及時去骨科及神經內科就診,做實驗室檢查、影像學檢查、肌電圖等,根據檢查結果和臨床表現由醫生進行診斷。

- 出現肌無力、體重減輕的情況下需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 自覺肌肉萎縮、肢體異常的病人及時就醫。

- 病人出現骨骼突出異常等症狀時,優先考慮去骨科就診。

- 出現神經系統症狀,伴肌無力症狀時可去神經內科就醫。

- 目前四肢力量有什麼變化嗎?

- 體重有減輕嗎?

- 家裡有人患肌肉萎縮嗎?

- 是否有其他疾病?

- 有無藥物過敏症狀?

體格檢查

醫生查體觀察病人有無肌肉明顯萎縮的現象,觸診有無疼痛、腫脹,視診有無皮膚異常,行動有無異常。

實驗室檢查

行血液常規檢查確定有無營養不良的症狀,行甲狀腺激素檢查明確是否患有內分泌疾病,行肌酶檢查明確是否有肌肉破壞,必要時進行基因檢測。

肌電圖和神經傳導速度檢查

常規肌電圖指用同心圓針電極記錄的肌肉安靜狀態下和不同程度隨意收縮狀態下各種電活動的一種技術,神經傳導速度是用於評定周圍神經傳導功能的一項診斷技術,刺激電極置於神經干,記錄電極置於肌腹,參考電極置於肌腱。該檢查是有痛苦的一項檢查,需要在檢查完肌酶後進行,否則會干擾其結果。

影像學檢查

主要是看有無肺部疾病或者有無異常物質沉積在肌肉中。

病理學檢查

取萎縮的肌肉組織進行切片檢查,這是診斷的重要依據。

肌肉萎縮可以根據臨床表現,如肌力降低、體重下降等,體格檢查結果,如有無壓痛、有無感覺異常,結合肌電圖表現和病理切片檢查的結果來綜合診斷。另外,大多數病人發病前,存在肌營養不良、多發性肌炎、先天性肌病等病史,也屬於診斷標準之一。

肌肉萎縮的臨床症狀比較典型,診斷比較明確,無需與其他疾病進行鑑別,臨床上多鑑別其屬於神經源性肌肉萎縮還是肌源性肌肉萎縮。

治療

肌肉萎縮的治療方法取決於肌肉萎縮的病因,根據病因不同,治療方法也不同。但是運動和營養治療貫穿始終,且為長期持續性治療。

當出現急性重症肌肉萎縮時,病人可能會出現呼吸困難,此時一定要及時就醫,在重症監護下治療。

- 對於炎症性肌病導致的肌肉萎縮,藥物治療的目標是抑制炎症和自身免疫反應,主要的藥物包括糖皮質類固醇,如普賴鬆,部分病情較嚴重的病人可以加量,病情控制穩定後普賴鬆需要在專科醫師的指導下緩慢、規律地減量,切勿驟停,還可以使用環磷醯胺、 Tacrolimus 、環孢素等用於長期維持治療。

- 臨床上通常會加用營養肌肉的藥物,如肌酸、大劑量維他命E、輔酶Q10等幫助延緩肌肉萎縮。

肌肉萎縮需根據具體病因、原發病決定手術,比如神經外傷、頸椎病、椎間盤突出、神經卡壓等可考慮手術治療,具體手術方案需諮詢專科醫生。

- 通過訓練和拉伸等物理療法,增強肌肉的靈活性,使其強壯。

- 對於不能行走者,要指導病人學習輪椅、支具以及其他器械的使用,以便於進行日常活動。

- 對於咽喉或臉部肌肉萎縮者,要注意進行語言治療,讓其學習簡單的說話方式。

- 呼吸困難者可以學習簡單的呼吸鍛煉,必要時可以使用呼吸機治療。

預後

對於肌肉萎縮,根據病因的不同,預後也不一樣。如果是不嚴重的肌肉萎縮且沒有神經系統疾病的病人,積極配合治療後預後良好。若是有原發疾病且治療不及時的病人,還會有其他併發症出現。肌肉萎縮病人需要長期治療,在治療過程中若出現肌無力加重或體重減輕,病人要及時複查。

部分病人可達到臨床治癒,但具體情況需結合病因綜合判斷。

肌肉萎縮大多不影響生命,只要原發疾病控制好,都可以存活。

四肢肌肉萎縮,治療不及時或者嚴重者會造成癱瘓。若是臉部肌肉萎縮,則會形成顏面神經麻痹。

肌肉萎縮病人需要長期治療,在治療過程中肌無力嚴重或體重減輕的要及時複查,做肌電圖或病理檢查。

飲食

肌肉萎縮病人要注意營養均衡,多補充蛋白質,多吃富含維他命、磷脂和微量營養素的食物,如果是臥床病人,也要以高蛋白的流食為主,注意水電解質的平衡。

- 宜高蛋白、高維他命、高能量飲食,比如雞蛋、牛奶、牛肉等,可以配合吃一些補氣血的中藥,如山藥、白蓮、黃耆等。

- 如果是臥床病人,要以高蛋白的流食為主,同時注意水電解質的平衡。

- 忌辛辣刺激食物,不要吃得過於油膩,戒菸、戒酒。

照護

肌肉萎縮病人的護理主要是通過復健訓練來進行,可以進行四肢肌復健訓練、吞咽肌復健和呼吸肌的復健,要循序漸進,逐步恢復正常功能。在治療過程中,要嚴密檢測病人的身體情況、心理情況,注意特殊病人的特殊防護。

- 長期臥床的病人要在家人的幫助下運動,避免獨立運動以致跌倒。

- 部分不嚴重的肌肉萎縮病人可以自行恢復運動,必要時可以在醫生指導下進行功能鍛煉。

- 平時注意保暖,避免受寒,預防感冒、腸胃炎等疾病,以免加重病情。

- 如果咽喉及臉部肌肉萎縮,需要注意飲食時避免嗆咳。

在治療的過程中,要密切觀察恢復情況和用藥後的副作用,病人自己和家人都要注意肌肉的變化情況,如有加重及時治療。

肌肉萎縮的病人要保持樂觀積極的心態,家屬也要幫助病人,積極配合治療,才能取得良好的效果。

- 四肢肌萎縮的病人容易骨折,平時要注意防護,循序漸進的運動,以免加重病情。

- 吞咽肌萎縮的病人因為容易出現嗆咳,應以流食為主,若反覆嗆咳要及時治療。

預防

肌肉萎縮的預防方法主要是適當鍛煉、勞逸結合、保持樂觀的情緒、預防感冒,提高免疫力。儘可能每年做一次常規體檢,進行疾病的篩檢。

- 若發現肌無力及體重減輕的人應立即就醫,做肌電圖和影像學檢查來篩檢疾病。

- 每年進行常規體檢。

- 適當運動,避免劇烈運動,勞逸結合。

- 保持樂觀的情緒,不要焦慮、緊張等。

- 按摩肌肉,可以多輕輕拍打肌肉,促進局部血液循環,避免肌肉廢用。