小兒消化性潰瘍

概述

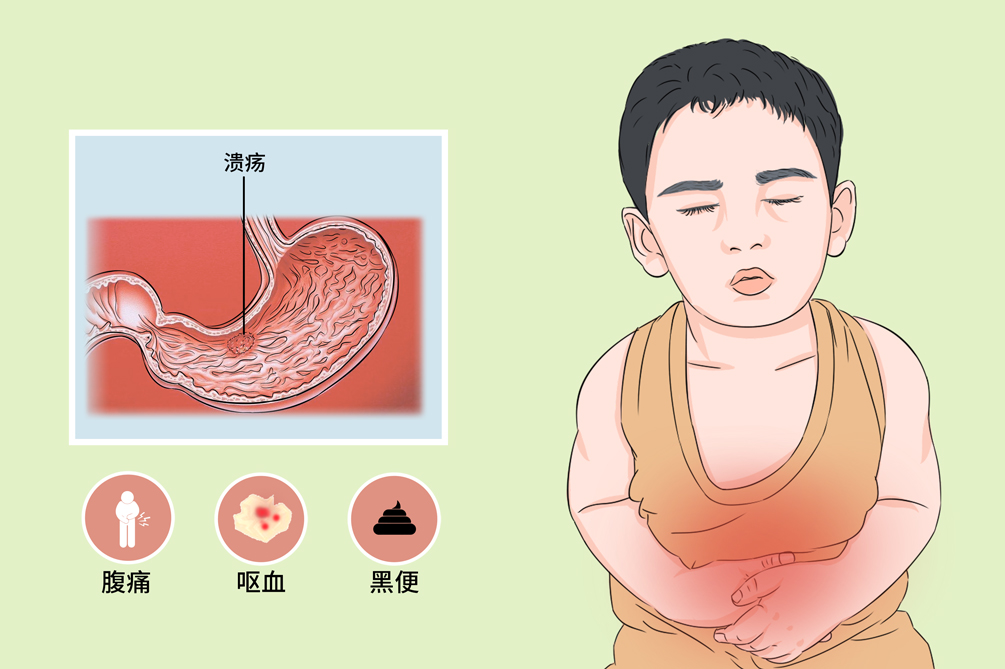

小兒消化性潰瘍主要是指發生在胃和十二指腸的慢性潰瘍,即胃潰瘍和十二指腸潰瘍,是指胃腸道黏膜被胃酸或胃蛋白酶自身消化而引起的潰瘍。在各種致病因子的作用下,黏膜缺血、壞死、脫落形成潰瘍,病變可深達黏膜肌層或更深層次,常表現為腹痛、嘔血、黑便。本病可通過藥物治療以及手術治療改善,經過積極治療,大部分患兒可治癒。

- 就診科別:

- 小兒消化內科、急診科

- 英文名稱:

- Peptic ulcer in children

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 具有遺傳傾向

- 併發疾病:

- 出血、穿孔、幽門阻塞、貧血

- 治療周期:

- 需要長期間歇性治療

- 臨床症狀:

- 腹痛、嘔血、黑便

- 好發人群:

- 有家族史的兒童 、被幽門桿菌個感染兒童

- 常用藥物:

- Cimetidine 、 Sucralfate 、 Omeprazole 、克拉黴素、阿莫西林

- 常用檢查:

- 上消化道內鏡檢查、胃腸X線鋇餐造影、幽門桿菌檢測

小兒胃潰瘍

多發生在胃竇、胃角,少數可發生在胃體、幽門管內。潰瘍大小不等,深淺不一,胃鏡下觀察呈圓形、不規則圓形或線形,底部有灰白苔,周圍黏膜充血、水腫。潰瘍淺者累及黏膜肌層,深者達肌層甚至漿膜層,潰瘍血管時引起出血,穿破漿膜層時引起穿孔。

小兒十二指腸潰瘍

好發於球部,偶爾位於球後以下部位,稱為球後潰瘍,十二指腸球部因黏膜充血、水腫,或因多次復發後纖維組織增生和收縮而導致球部變形,有時出現假憩室。

小兒複合潰瘍

胃和十二指腸同時有潰瘍時稱複合潰瘍。

病因

小兒消化性潰瘍的病因與諸多因素有關,確切發病機制至今未完全闡明,可能與胃酸和胃蛋白酶的侵襲力、胃和十二指腸黏膜的防禦功能下降、幽門桿菌感染、遺傳因素有關。本病好發於學齡期兒童,可由精神創傷、中樞神經系統病變、飲食習慣不當以及部分藥物誘發。

胃酸和蛋白酶的侵襲力

酸和胃蛋白酶是對胃和十二指腸黏膜有侵襲作用的主要因素,新生兒生後1~2天胃酸分泌高,與成人相同。4~5天時下降,以後又逐漸增高,故生後2~3天亦可發生原發性消化性潰瘍,因胃酸分泌隨年齡而增加,因此年長兒消化性潰瘍的發病率較嬰幼兒為高。

胃和十二指腸黏膜的防禦功能

決定胃黏膜抵抗損傷能力的因素包括黏膜血流、上皮細胞的再生、黏液分泌和黏膜屏障的完整性。在各種攻擊因子的作用下,黏膜血液循環及上皮細胞的分泌與更新受到影響,屏障功能受損,發生黏膜缺血、壞死,形成潰瘍。

幽門桿菌感染

大部分潰瘍患兒存在幽門桿菌感染,幽門桿菌被根除後潰瘍的復發率即下降,說明在潰瘍病發病機制中起重要作用。

遺傳因素

消化性潰瘍的發生具有遺傳因素的證據,部分患兒可以有家族史,胃潰瘍和十二指腸潰瘍同胞患病比一般人群分別高1.8倍和2.6倍,單卵雙胎發生潰瘍的一致性比較高,但其家族史也與幽門桿菌感染的家族聚集傾向有關。

- 精神創傷、中樞神經系統病變、外傷、手術等。

- 飲食習慣不當,如暴飲暴食、過冷、油炸食品、氣候因素等。

- 對胃黏膜刺激性的藥物,如非類固醇抗炎藥物、類固醇激素等。

- 其他疾病,如炎症性腸病、慢性腎臟疾病、柔林格症候群等,可導致體內胃酸過多產生潰瘍。

小兒消化性潰瘍是常見病、多發病。各年齡兒童均可發病,以學齡兒童多見。嬰幼兒多為急性、繼發性潰瘍,常有明確的原發疾病,胃潰瘍和十二指腸潰瘍發病率相近。年長兒多為慢性、原發性潰瘍,以十二指腸潰瘍多見,男孩子多見於女孩,可有明顯的家族史。

- 有家族史的兒童好發本病,本病有一定的家族遺傳傾向。

- 被幽門桿菌感染的兒童,由於幽門桿菌感染,可導致消化性潰瘍。

- 使用非類固醇或皮質類固醇的兒童,由於藥物對機體防禦功能的刺激,從而導致消化性潰瘍。

- 患有炎症性腸病、慢性腎臟病患兒,炎症性腸病可累及消化道,炎症可導致胃酸分泌異常,胃內酸度增高,形成潰瘍。

- 患有柔林格症候群兒童,柔林格症候群可分泌胃泌素,進而導致消化性潰瘍。

症狀

小兒消化性潰瘍患兒主要表現為腹痛、嘔血、黑便,不同時期症狀略有不同,部分患兒可表現為貧血、無痛性黑便、暈厥,甚至休克。本病可併發出血、穿孔和幽門阻塞。

新生兒期

繼發性潰瘍多見,常見原發病有早產、出生窒息等缺血缺氧、敗血症、低血糖、呼吸窘迫症候群和中樞神經系統疾病等。常表現急性起病,嘔血、黑便,生後2~3天亦可發生原發性潰瘍。

嬰兒期

繼發性潰瘍多見,發病急,首發症狀可為消化道出血和穿孔。原發性以胃潰瘍多見,表現為食慾差、嘔吐、進食後啼哭、腹脹、生長發育遲緩,也可表現為嘔血、黑便。

幼兒期

胃潰瘍和十二指腸潰瘍發病率相等,常見進食後嘔吐,間歇發作臍周及上腹部疼痛,燒灼感少見,夜間及清晨痛醒,可發生嘔血、黑便甚至穿孔。

學齡前及學齡期

以原發性十二指腸潰瘍多見,主要表現為反覆發作臍周及上腹部脹痛、燒灼感,飢餓時或夜間多發。嚴重者可出現嘔血、便血、貧血。併發穿孔時疼痛劇烈並放射至背部或左右上腹部。也有僅表現為貧血,少數患兒表現為無痛性黑便、暈厥,甚至休克。

出血、貧血

消化道出血常常是小兒消化性潰瘍首發症狀,十二指腸潰瘍出血的可能性高於胃潰瘍,十二指腸球部後壁潰瘍及球後潰瘍更易發生出血。潰瘍出血輕者僅表現為黑便,重者出現嘔血以及失血過多引起的循環衰竭的表現,長期出血可導致貧血。

穿孔

潰瘍病灶向深部發展穿透漿膜層則會併發穿孔,潰瘍穿孔至腹腔或鄰近器官,可出現腹膜炎、胰臟炎等。

幽門阻塞

穿孔後恢復還可能疤痕形成、疤痕組織收縮,從而導致梗阻。幽門阻塞(胃出口梗阻)80%以上由十二指腸潰瘍引起,其餘為幽門管潰瘍或幽門前區潰瘍所致。

看醫

如兒童出現上腹部疼痛、噁心、嘔吐、黑便、體重減輕等症狀,及時到小兒消化內科就診。做上消化道內鏡檢查、胃腸X線鋇餐造影、幽門桿菌檢測確診。本病需要與腸痙攣、蛔蟲症進行鑑別。

- 在體檢或其他情況下發現幽門桿菌感染,並出現上腹部疼痛、噁心嘔吐、黑便、體重減輕等症狀,高度懷疑消化性潰瘍時,應及時就醫。

- 已經確診小兒消化性潰瘍的患兒,若出現嘔血、劇烈腹痛,應立即就醫。

- 大多患兒優先考慮去小兒消化內科就診。

- 若患兒出現其他嚴重不適反應或併發症,如腹部壓痛、反跳痛、肌緊張、嘔血可到急診科就診。

- 目前都有什麼症狀?(如嘔血、黑便、食慾差等)

- 患兒都用過什麼藥物?

- 家族史和出生史如何?

- 患兒是否有暴飲暴食的不良飲食習慣?

- 是否有其他疾病?

實驗室檢查

血液常規提示失血性貧血,糞便潛血試驗陽性。

上消化道內鏡檢查

是診斷消化性潰瘍準確率最高的方法,內鏡檢查不僅能準確診斷潰瘍、觀察病灶大小,周圍炎症的輕重、潰瘍表面有無血管暴露。同時又可以採集黏膜切片檢查行病理組織學和細菌學檢查,還可以在內鏡下控制活動性出血。

胃腸X線鋇餐造影

直接徵象

發現胃和十二指腸壁龕影可確診。

間接徵象

潰瘍對側切跡,十二指腸球部痙攣、畸形對本病有診斷參考價值。因兒童潰瘍淺表,鋇餐通過快,檢出率較成人為低,且假陽性率較高,氣鋇雙重對比造影效果會有改善。

幽門桿菌檢測

我國幽門桿菌感染診斷應符合下述四項之一,幽門桿菌培養陽性。組織病理學檢查和快速尿素酶試驗均陽性,組織病理學檢查和快速尿素酶試驗結果不一致時,需進一步行非侵入性檢查。碳13尿素呼吸試驗或糞便幽門桿菌抗原檢測,消化性潰瘍出血時,組織病理學檢查和快速尿素酶試驗中任一項陽性。

- 患兒出現劍突下有燒灼感或飢餓痛,反覆發作、進食後緩解的上腹痛,夜間及清晨症狀明顯。與飲食有關的嘔吐,反覆胃腸不適,且有潰瘍病,尤其是十二指腸潰瘍家族史。原因不明的嘔血、便血,糞便潛血試驗陽性的貧血患兒,可初步考慮為消化性潰瘍的可能。

- 結合上消化道內鏡檢查、胃腸X線鋇餐造影、幽門桿菌檢測可確診。可發現幽門桿菌培養陽性、組織病理學檢查和快速尿素酶試驗均陽性。消化性潰瘍出血時,組織病理學檢查和快速尿素酶試驗中任一項陽性。

腸痙攣

腸痙攣是由於腸壁平滑肌陣發性強烈收縮而引起的以急性腹痛為主要症狀的功能異常症候群。腸痙攣發作突然,以臍周疼痛明顯,也可出現左下腹或中上腹絞痛,多具有自愈性。典型症狀是突發的陣發性腹痛,疼痛每隔數分鐘至數十分鐘發作一次,每次發作3~5分鐘,多在數分鐘緩解,通過上消化道內鏡檢查可鑑別。

蛔蟲症

小兒膽道蛔蟲症是兒童常見的寄生蟲病,發作突然,患兒感到上腹部劍突右下方有劇烈疼痛,使之屈膝彎背、手捧腹部、坐立不安、大汗淋漓、四肢冷厥。典型的特徵是絞痛與上腹部體徵不成正比,即絞痛發作時腹部柔軟,無肌緊張及反跳痛,只劍突下有壓痛。大便檢查可找到蟲卵,通過上消化道內鏡檢查、糞便檢查可鑑別。

治療

小兒消化性潰瘍的治療目的是消除症狀,促進潰瘍癒合,防止復發,並預防併發症。包括一般治療及藥物治療,病情嚴重時採取手術治療。

H2受體阻斷劑

可通過抑制胃酸治療本病,是消除侵襲因素的主要途徑,常用的藥物有 Ranitidine 、 Cimetidine 、 Famotidine 。

質子泵抑制劑

可明顯減少任何刺激激發的胃酸分泌,並對幽門桿菌有一定抑制作用。常用的藥物是 Omeprazole 、 Lansoprazole 、 Pantoprazole 的藥理作用與 Omeprazole 相似。

中和胃酸的藥物

抗酸劑比較常用的是氫氧化鋁凝膠、複方氫氧化鋁片、 Hydrotalcite 、複方碳酸鈣等,飯後1~2小時服用,起到緩解症狀和促進潰瘍癒合的作用。

抗幽門桿菌治療

臨床上對幽門桿菌治療有效的抗菌藥物常用的有阿莫西林、甲硝唑、克拉黴素、替硝唑。由於幽門桿菌棲居部位的環境特殊性,不易被根除。單用一種藥物不能取得較高的根治率,常需聯合用藥以達根治目的。

胃黏膜保護劑

常用 Sucralfate 、膠體次枸櫞酸鉍劑,本藥有導致神經系統不可逆損害和急性腎衰竭的副作用,長期應用應注意其副作用。

消化性潰瘍併發大出血、幽門阻塞經內科積極治療不緩解者,急性穿孔可考慮進行腹腔鏡手術治療。

預後

小兒消化性潰瘍經過及時、有效治療是可以治癒的,不會影響自然壽命。但治療不及時,若合併有大出血時,可致死。本病在治療後1個月內需要進行複查,判斷預後情況。

小兒消化性潰瘍經規範治療,可以治癒。

小兒消化性潰瘍如果控制良好,無併發疾病,一般不會影響自然壽命。

停藥1個月以上進行複查,如細菌培養、尿素酶試驗、碳13尿素呼氣試驗等檢查。

飲食

小兒消化性潰瘍日常飲食要注意避免辛辣刺激、過冷過熱的食物,進食要定時、定量以及少食多餐。

- 要避免辛辣刺激的飲食、過鹹的飲食,以及濃茶、咖啡等飲料,牛奶和豆漿能夠稀釋胃酸,含鈣和蛋白質能夠刺激胃酸分泌,所以不要多飲用。

- 不要進食過熱、過冷、太酸和油炸的食品。

- 定時定量,每餐進食七到八分飽為宜,進餐的時候要細嚼慢咽。

照護

小兒消化性潰瘍日常要注意服藥後是否出現不良反應,術後防感染以及避免長期臥床。需要特別注意的是,本病患兒避免服用非類固醇類藥物以及皮質類固醇藥物。

- 父母需注意患兒服藥後是否出現不良反應,若出現噁心、嘔吐、發熱的症狀時,應立即停藥並且就診。

- 患兒術後要遵醫囑口服藥物,防止感染。

- 患兒在治療後可進行循序漸進的運動,避免長期臥床。

預防

小兒消化性潰瘍由多種病因引起,預防需從病因著手,同時應建立良好的飲食習慣,有家族史者應定期做幽門桿菌檢測。

- 保持樂觀、愉快的心情,養成良好的生活習慣,避免過度緊張或勞累。

- 被幽門桿菌感染的患兒,遵醫囑及時食用抗生素治療。

- 停止使用非類固醇類抗炎藥及皮質類固醇藥物,該藥可誘發消化性潰瘍。

- 積極治療患兒本身的腸道炎性疾病、腎臟疾病及柔林格症候群。

- 注意勞逸結合,合理安排學習和生活,不要讓孩子過度疲勞,精神緊張。

- 養成良好的飲食習慣,做到定時定量進餐、科學飲食搭配。