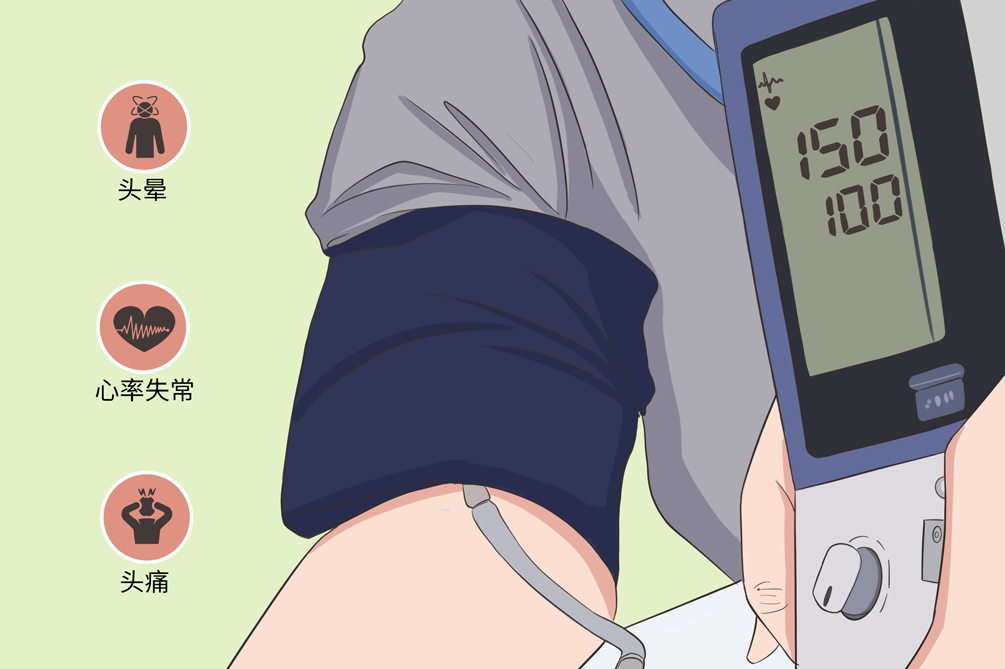

高血壓

概述

高血壓是指血液在血管中流動時對血管壁造成的壓力值高於正常值,其是最常見的心血管疾病之一,也是導致腦中風、冠心病、心臟衰竭等疾病的重要危險因素。在未使用降壓藥物的情況下,三次非同日測量血壓值均高於正常,即收縮壓≥140mmHg,和(或)舒張壓≥90mmHg,即可診斷高血壓。

- 就診科別:

- 心血管內科、神經內科

- 英文名稱:

- Hypertension

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 具有相關性

- 併發疾病:

- 腦中風、左心室肥厚、心絞痛、心肌梗塞、心臟衰竭、高血壓性腎損傷、高血壓眼底損害

- 治療周期:

- 終身治療

- 臨床症狀:

- 無症狀或出現頭暈、頭痛、耳鳴、後頸部不適、記憶力下降、疲倦不安、心率失常

- 好發人群:

- 肥胖者、家族遺傳者、高齡人群、熬夜、高鈉飲食、過量酒精攝入者

- 常用藥物:

- 鈣通道阻斷劑、血管緊張素轉化酶(ACEI)抑制劑、血管緊張素Ⅱ受體阻斷劑、中樞性α激動劑、β受體阻斷劑

- 常用檢查:

- 動態血壓監測、血液生化檢查、尿液分析、眼底檢查、心電圖

根據《中國高血壓防治指南2010》,在高血壓的分類中,對於18歲以上的成年人,目前我國採用正常血壓、正常高值血壓和高血壓進行血壓水平分類,並將高血壓根據血壓水平分為1、2、3級。收縮壓≥140mmHg和舒張壓<90mmHg單列為單純性收縮期高血壓。若病人的收縮壓與舒張壓分屬不同的級別時,則以較高的分級為準。單純收縮期高血壓也可按照收縮壓水平分為1、2、3級。

正常高值血壓

收縮壓為120-139mmHg和(或)舒張壓為80-89mmHg。

1級高血壓

收縮壓為140-159mmHg和(或)舒張壓為90-99mmHg。

2級高血壓

收縮壓為160-179mmHg和(或)舒張壓為100-109mmHg。

3級高血壓

收縮壓≥180mmHg和(或)舒張壓≥110mmHg。

單純收縮期高血壓

收縮壓≥140mmHg和舒張壓<90mmHg。

另外,按照其發病原因可分為原發性高血壓和繼發性高血壓。按照患病群體還可分為兒童與青少年高血壓、妊娠高血壓、中青年高血壓、老年高血壓。

病因

高血壓的病因不明,而且不同類型其病因不盡相同,一般與遺傳因素、年齡及不良生活習慣有關。

遺傳因素

雙親無高血壓、一方有高血壓或雙親均有高血壓,其子女高血壓的發生機率分別為3%、28%和46%。

年齡

高血壓的發生與年齡有明顯的相關性。患病率隨年齡增高而上升,來自於國內的新近研究顯示,18~24歲組患病率最低為9.7%,35~44歲組為26.7%,45~54歲組為42.1%,55~64歲組為57.1%,65~74歲組為68.6%,75歲以上組患病率高達72.8%。

鈉鹽攝入過多

鈉鹽攝入過多可導致血管平滑肌腫脹,管腔變細,外周血管阻力增加,同時血容量增加,加重心臟負荷和腎負擔,進一步引起腎排鈉障礙,容量負荷增加,導致血壓升高。來自針對國人的研究數據表明,膳食鈉鹽攝入量平均增加2g/d,收縮壓和舒張壓分別增高20mmHg和12mmHg。

高血脂

一方面,高血脂狀態下機體總脂肪量增高並導致氧的攝入、輸送量增加,這一過程加重了心排出量的負擔,最終造成周圍阻力和血容量增加而引起血壓持續升高;另一方面,高血脂同樣會對糖代謝造成負面影響,由此導致的糖耐量異常和高胰島素血症是高血壓發生、發展的另一個重要原因。

高血糖

糖尿病病人易併發高血壓。一方面,長期高血糖對動脈內膜的損害導致血管壁增厚,彈性下降,阻力增加。另一方面,糖尿病引起的腎臟損害使腎臟調節血壓的功能下降,從而導致高血壓的發生。另外,胰島素抵抗是高血壓和糖尿病共同的發生機制,因此在約50%的高血壓人群中合併有糖代謝異常。反之,在約60%的糖尿病人群中患有高血壓。

吸菸

既往多項研究證實吸菸是高血壓的危險因素之一,與不吸菸者相比較,吸菸者患高血壓的危險增加1~2倍,其機制可能與吸菸具有促進內皮功能損傷、促進氧化應激及激活炎症反應、促進血管壁內膜增厚、血管彈性改變以及小血管痙攣的作用有關。

飲酒

多項研究表明,常飲酒者高血壓患病率明顯高於不飲或偶爾飲酒者,飲酒量越多,高血壓患病率就越高,提示長期大量飲酒是高血壓的危險因素之一。

年齡

在我國,隨著年齡的增長,高血壓的發病機率隨之增高。

吸菸

吸菸對血脂代謝有一定的影響,可以使血中的膽固醇增高、低密度脂蛋白升高,但是高密度脂蛋白下降,導致動脈粥狀硬化的速度加快,進而容易誘發高血壓。

飲酒

少量飲酒機體可產生一過性的低血壓,但是大量飲酒會激活體內的交感神經,交感神經亢進後,會導致血壓升高,另外也會影響腎素-血管緊張素-醛固酮系統,使血壓進一步升高。

超重及肥胖

超重和肥胖人群由於體內膽固醇等物質代謝障礙,可導致高血壓發病風險為正常人群的1.16~1.28倍。

長期精神緊張

長期精神緊張,交感神經亢進可引起血壓升高。

其他因素

高鈉、低鉀飲食、糖尿病等都可以誘發高血壓。

高血壓患病率與年齡成正比,女性更年期前患病率低於男性,更年期後高於男性。此病存在地理分布差異。一般規律是高緯度(寒冷)地區高於低緯度(溫暖)地區。高海拔地區高於低海拔地區,同一人群有季節差異,冬季患病率高於夏季。此病還與與飲食習慣有關,人均鹽和飽和脂肪攝入越高,平均血壓水平越高。經常大量飲酒者血壓水平高於不飲或少飲者。高血壓與經濟文化發展水平呈正相關,經濟文化落後的未「開化」地區很少有高血壓,經濟文化越發達,人均血壓水平越高。患病率與人群肥胖程度和精神壓力呈正相關,與體力活動水平呈負相關。高血壓有一定的遺傳基礎,直系親屬(尤其是父母及親生子女之間)血壓有明顯相關性。不同種族和民族之間血壓有一定的群體差異。

肥胖者、家族遺傳者、高齡人群、熬夜、高鈉飲食、過量酒精攝入者,易好發此病。

症狀

大多數高血壓病人起病隱匿,缺少典型的症狀。有的病人可表現為頭暈、頭痛、耳鳴、後頸部不適、記憶力下降、注意力不集中和失眠等。當出現心、腦、腎等靶器官損傷時,可表現為相應的臨床症狀。

- 頭痛、頭暈、耳鳴、疲倦不安、心率失常等。

- 妊娠期高血壓:由妊娠誘發,主要症狀為蛋白尿、水腫,嚴重者可發生抽搐、昏迷甚至死亡。

- 嬰幼兒高血壓可表現為煩躁、過於興奮、夜間尖聲哭叫、生長發育遲緩等。

- 更年期高血壓可表現為腰膝酸軟、四肢浮腫等症狀。

- 特殊誘因導致的高血壓會有其特殊的症狀,如腎性高血壓可出現腰背或肋腹部疼痛。

部分病人可長期無症狀,僅於體檢或因其他疾病檢查時發現血壓升高,或因併發症就診時才診斷為高血壓。

腦中風

包括出血性腦中風、缺血性腦中風、高血壓腦病。

心臟併發症

包括左心室肥厚、心絞痛、心肌梗塞、心臟衰竭。

其它併發症

高血壓性腎損傷、高血壓眼底損害。

看醫

高血壓早發現、早診斷、早治療對於控制血壓、改善症狀、預防併發症極其重要,尤其對於高危人群要定期檢查,對於疑似病人更應及時就診以明確診斷。

- 對於高危人群,定期體檢非常有必要,重視體檢中的血壓檢查。無論是不是高危人群,一旦體檢中出現血壓升高都需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 在體檢或其他情況下發現血壓增高,並出現頭痛、頭暈、耳鳴、疲倦不安、心率失常等時,應及時就醫。

- 已經確診高血壓的病人,若其它臟器損害出現相應症狀時,應立即就醫。

- 大多病人優先考慮去心血管內科就診。

- 若病人出現其他嚴重不適反應或併發症,可到相應科別就診,如神經內科。

- 因為什麼來就診的?

- 血壓高是一過性還是持續的?

- 目前都有什麼症狀?(如頭暈、頭痛、耳鳴、記憶力下降、注意力不集中等)

- 是否有以下症狀?(如耳鳴、後頸部不適、失眠、泌尿系統相關症狀等)

- 既往有無其他病史、家族史?

高血壓常常合併多種危險因素、靶器官損傷和臨床伴隨疾病。因此,為儘早發現靶器官損傷、初期干預、初期獲益,應儘早進行相關的實驗室檢查和輔助檢查,全面評估高血壓病人的心血管風險。通常指南推薦的檢查項目如下:

血液生化檢查

測定血糖、總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、三酸甘油脂、尿酸、肌酸酐、血鉀等常規檢查,必要時可進行一些特殊檢查,如血液中腎素、血管緊張素、醛固酮和兒茶酚胺等。

尿液分析

檢測尿比重、pH、尿蛋白、尿微量蛋白和肌酸酐含量,計算尿白蛋白/肌酸酐比值。

心電圖

可診斷高血壓病人是否合併左心室肥厚、左心房負荷過重和心律失常。

超音波心動圖

診斷左心室肥厚比心電圖更敏感,並可計算左心室重量指數,還可評價高血壓病人的心臟功能,包括收縮功能和舒張功能。

頸動脈超音波

頸動脈病變與主動脈、冠狀動脈等全身重要血管病變有著很好的相關性,頸動脈為動脈硬化的好發部位,其硬化病變的出現往往早於冠狀動脈及主動脈,而頸部動脈位置表淺,便於超音波檢查,是評價動脈粥狀硬化的窗口,對於高血壓病人初期靶器官損傷的檢出具有重要的臨床意義。

脈搏波傳導速度和踝臂指數

動脈硬化初期僅僅表現為動脈彈性降低、順應性降低、僵硬度增加,先於疾病臨床症狀的出現。脈搏波傳導速度(PWV)增快,說明動脈僵硬度增加,是心血管事件的獨立預測因子。PWV可以很好地反映大動脈的彈性,PWV越快,動脈的彈性越差,僵硬度越高。踝臂指數(ABI)與大動脈彈性、動脈粥狀硬化狹窄的程度有良好相關性,ABI<0.9提示下肢動脈有狹窄可能。

眼底檢查

可發現眼底血管病變和視網膜病變。前者包括動脈變細、扭曲、反光增強、交叉壓迫和動靜脈比例降低,後者包括出血、滲出和視盤水腫等。高血壓病人的眼底改變與病情的嚴重程度和預後相關。

血壓檢查

要求受試者安靜休息至少5分鐘後開始測量坐位上臂血壓,上臂應置於心臟水平。推薦使用經過驗證的上臂式醫用電子血壓計,首診時應測量雙臂的上臂血壓,以血壓讀數較高的一側作為測量的上臂。測量血壓時,應相隔1~2分鐘重複測量,取2次讀數的平均值記錄。如果收縮或舒張壓的2次讀數相差5mmHg以上,應再次測量,取3次讀數的平均值記錄。老人、糖尿病病人及出現姿勢性低血壓情況者,應該加測站立位血壓。其應在臥位改為站立位後1分鐘和3分鐘時測量。

在未使用降壓藥物的情況下,非同日3次測量診室血壓,收縮壓≥140mmHg和(或)舒張壓≥90mmHg。收縮壓≥140mmHg和舒張壓<90mmHg為單純性收縮期高血壓。病人既往有高血壓史,目前正在使用降壓藥物,血壓雖然低於140/90mmHg,也診斷為高血壓。

高血壓診斷明確,如遇其他疾病引起的高壓症狀應根據具體情況,諮詢醫生意見。

治療

治療高血壓的主要目的是將血壓調整在適宜水平,最大限度地防止和減少心血管併發症所致的病死率和病殘率。主要治療方式包括控制危險因素、調整生活方式、藥物控制。

噻嗪類利尿劑

如 Indapamide ,通常是治療高血壓的首選藥物。利尿劑可以擴張血管,促進腎臟排水、排鈉,減少體內液體容量,而達到降壓的目的。由於噻嗪類利尿劑促進鉀從尿中排出,故在使用此類藥物時,有時需要加用補鉀藥物或合用無排鉀功能或有保鉀功能的利尿劑。利尿劑對於黑人、老人、肥胖病人及伴心功能不全或腎功能不全的病人特別適用。

腎上腺素能受體阻斷劑

包括α阻斷劑、β阻斷劑、α-β阻斷劑及具有外周活性的腎上腺素能受體阻斷劑。最常用腎上腺素能受體阻斷劑是β阻斷劑,對於白人、年輕人和有心臟病發作史的病人,以及心率偏快、心絞痛、偏頭痛病人特別適用。對於老人來講,該類藥物不良作用的風險較高。另外,α阻斷劑由於不降低死亡的風險,目前不再用作主要的治療藥物。具有外周活性的腎上腺素能受體阻斷劑通常僅用於需要控制血壓的第三種或第四種藥物。

中樞性α激動劑

其降壓機制一定程度上與腎上腺素能阻斷劑類似。通過刺激腦幹的某些受體,這些激動劑可以抑制交感神經的活性。這類藥物當前已很少使用。

血管緊張素轉化酶(ACEI)抑制劑

對於合併冠心病、心功能不全病人,因存在腎臟保護,降低蛋白尿作用,血管緊張素轉化酶(ACEI)抑制劑是慢性腎臟疾病初期或糖尿病腎病變出現尿蛋白病人的首選藥物,由於使用其他類型降壓藥物而出現性功能障礙的病人適用,注意雙側腎動脈狹窄的病人、妊娠病人禁用。

血管緊張素Ⅱ受體阻斷劑

其降壓機制與血管緊張素轉化酶抑制劑的作用方式相類似,可以直接阻斷血管緊張素Ⅱ的作用,以達到對小動脈的擴張。因為其作用機制更直接,由於不會造成緩激肽的蓄積,病人不會出現刺激性乾咳,適用於不能耐受ACEI類藥物的病人,禁忌症同ACEI類藥物。

鈣通道阻斷劑

常用的降壓作用的鈣阻斷劑為非二氫吡啶類鈣阻斷劑,適用於黑人和老人。鈣通道阻斷劑對心絞痛、某些類型的快速心率,或偏頭痛的病人也有效。鈣通道阻斷劑有長效及短效之分。既往的報導顯示使用短效鈣通道阻斷劑的病人因心臟病發作而發生死亡的危險性增高,所以建議選擇半衰期長的長效鈣阻斷劑,比如氨氯地平、 Felodipine 等,也可選擇短效鈣阻斷劑的控釋片實現長效平穩降壓治療,比如硝苯地平控釋片。

該病通常無需手術治療。

控制血糖

如果病人合併有糖尿病,對於血糖在臨床上應控制糖化血色素小於7%,空腹血糖4.4~7.0mmol/L,飯後兩小時血糖小於10.0mmol/L。如果病人存在高血壓但並無高血糖,此時病人也應監測血糖情況,因為兩者常常相互影響。

抗血小板治療

如果病人同時伴有缺血性心腦血管病時,可進行阿斯匹靈進行抗血小板治療,但是使用阿斯匹靈需要在血壓控制良好的情況下使用,以免增加腦出血風險。如血壓穩定且在150/90mmhg以下,則可以在醫生的建議下選擇阿斯匹靈。

調脂治療

如果出現高血壓已經合併高血脂,可進行調脂治療,其中調脂治療的方法選擇與病人有無血管疾病密切相關,如果病人無心血管疾病,則可以選擇在生活方面進行干預,但若血脂水平不降低,則要考慮藥物降脂。如果病人已經存在心血管的疾病則應使用他汀類藥物進行治療,必要時在醫生的建議下增加降膽固醇的藥物。

預後

高血壓目前還無法治癒,但是有效且規範的治療,能夠減輕或消除高血壓病人症狀、維持正常的生活質量。

高血壓為終身疾病,難以治癒,但可控制病情,不引發其它併發症。

高血壓控制得當,一般不會影響自然壽命。

穩定期高血壓1~3月複查一次,出現症狀應及時就診。

飲食

高血壓病人應調整飲食習慣,對於血壓的恢復及維持血壓穩定具有重要作用。尤其是老年高血壓病人應多吃水果和蔬菜,並減少脂肪攝入。蔬菜和新鮮水果中含豐富鉀鹽,鉀鹽可阻止血壓發展,有利於對血壓的控制。

- 控制能量攝入,提倡吃複合糖類,如澱粉、玉米,少吃葡萄糖、果糖及蔗糖,這類糖屬於單糖,易引起血脂升高。

- 限制脂肪的攝入,烹調時選用植物油,多吃海魚,海魚含有不飽和脂肪酸,能使膽固醇氧化,從而降低血漿膽固醇,還可延長血小板的凝聚,抑制血栓形成,防止中風。

- 適量攝入蛋白質,每公斤體重1g為宜。如高血壓合併腎功能不全時,應限制蛋白質的攝入。

- 多吃含鉀、鈣豐富的食品,適當增加海產品攝入,如馬鈴薯、茄子、萵筍、牛奶、酸牛奶、蝦皮、海帶、紫菜等。

- 限制鹽的攝入量,每日應減至6g以下,多吃新鮮蔬菜,水果。

照護

高血壓病人的護理可促進病人血壓降低、控制其它危險因素及誘發因素,避免發生其它併發症。

口服用藥

了解各類降壓藥物的作用、劑量、用法、不良反應和注意事項,指導病人正確服用。

飲食

減少鈉鹽攝入,增加膳食纖維攝入。

其它

控制體重,戒菸限酒,減輕精神壓力,保持心理平衡。

可使用可攜式血壓儀在家進行自我血壓監測,並進行記錄。

- 對於血壓計的選擇,現在上臂式全自動示波電子血壓計是家庭測量的首選測壓儀,但需要進行定期校對,以保證測量準確性。

- 測量時間為早、中、晚各一次,測量時可以選擇坐位,休息20分鐘後進行測量,可以測量2~3次,每次間隔幾分鐘,最後取平均值。

- 如果進行就醫或複診時,可以給醫生較全的血壓記錄,便於對病情的發展以及對後續的治療起到輔助作用。

- 乘坐飛機時血壓可能有波動,需注意監測,且出行時需要攜帶常用藥物。

- 妊娠期易併發妊娠高血壓,建議高血壓女性病人在備孕前經過醫生全面評估,控制血壓水平達標,且妊娠期間需密切監測血壓。

- 性生活過程中可引起血壓升高,應儘量避免過度,若出現不適應立即停止。

預防

目前對於高血壓疾病還沒有特異而有效的預防方法,但建立良好的生活習慣對預防疾病發生,或避免疾病進一步加重有益處。

健康成年人每2年至少測量1次血壓,最好每年測量1次。

- 保持健康生活方式,規律飲食,多吃粗糧、蔬菜、水果等,少吃油膩、高鹽高脂飲食。

- 保持健康的生活習慣,多運動,規律作息,加強體育鍛煉,保證人體健康運行。

- 菸草中含有誘使人產生高血壓的成分,所以在日常生活中應少抽菸,儘量不吸菸。

- 對於平時生活節奏快的人群,應適當減輕精神壓力,保持心理平衡。