白內障

概述

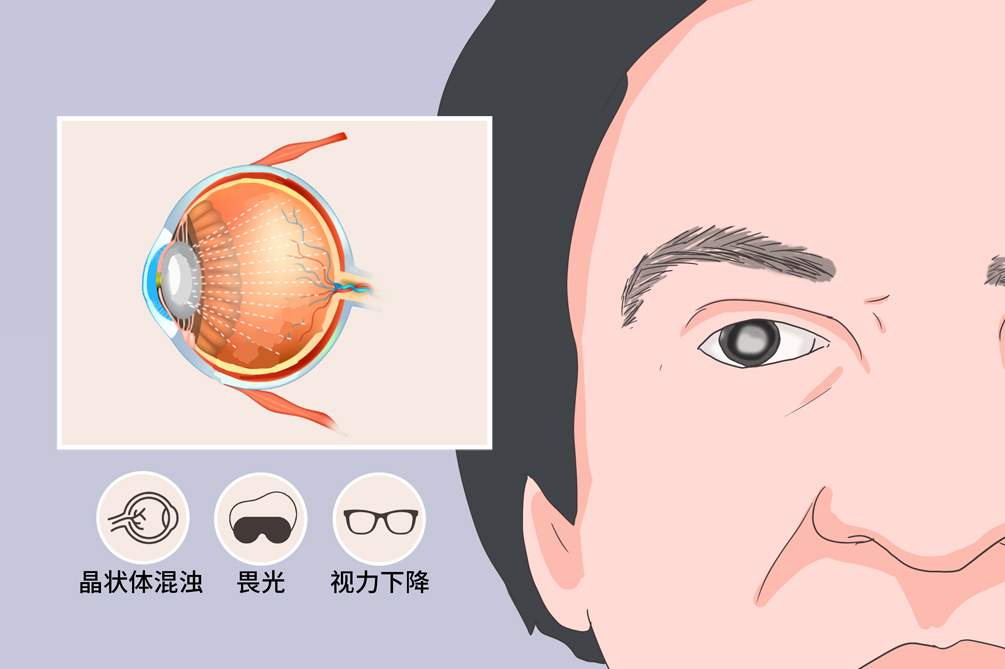

白內障是指晶狀體透明度降低或者顏色改變所導致的光學質量下降的退化性改變。各種原因如老化、遺傳、局部營養障礙、免疫與代謝異常,以及外傷、中毒、輻射等,都能引起晶狀體代謝失調,導致晶狀體蛋白質變性而發生混濁,引起白內障。

- 就診科別:

- 眼科

- 英文名稱:

- cataract

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 是

- 併發疾病:

- 晶狀體溶解性青光眼、晶狀體源性葡萄膜炎、弱視

- 治療周期:

- 8~10天

- 臨床症狀:

- 視力下降、對比敏感度下降、屈光改變、眩光

- 好發人群:

- 長期受紫外線照射者、糖尿病病人、高血壓病人、過量飲酒及吸菸者

- 常用藥物:

- 維他命C、穀胱甘肽滴眼液、維他命E、吡諾克辛鈉滴眼液、苄達離胺酸滴眼液

- 常用檢查:

- 眼壓檢查、裂隙燈檢查、眼底鏡檢查

白內障可按不同方法進行分類:

- 按病因分為年齡相關性、外傷性、併發性、代謝性、中毒性、輻射性、發育性和後發性白內障等。

- 按發病時間分為先天性和後天獲得性白內障。

- 按晶狀體混濁形態分為點狀、冠狀和繞核性白內障等。

- 按晶狀體混濁部位分為皮質性、核性和囊膜下內障等。

- 按晶狀體混濁程度分為初發期、未成熟期、成熟期和過熟期。

病因

白內障的發病機制較為複雜,是機體內外各種因素對晶狀體長期綜合作用的結果。晶狀體處於眼內液體環境中,任何影響眼內環境的因素,都可以直接或間接破壞晶狀體的組織結構,干擾其正常代謝而使晶狀體混濁。

老化、遺傳、代謝異常、外傷、輻射、中毒、局部營養障礙以及某些全身代謝性或免疫性疾病,都可以直接或間接破壞晶狀體的組織結構、干擾其正常代謝而使晶狀體混濁,進而發生白內障。

流行病學研究顯示,紫外線照射、糖尿病、高血壓、心血管疾病、機體外傷、過量飲酒及吸菸等均可能誘發白內障。

白內障是常見病,是全球致盲性第一位的眼病,多出現於40歲以上人群。我國西藏地區白內障發病率最高,與紫外線的輻射有關。此外,隨著生活水平的提高,糖尿病等代謝疾病的發病率逐年增加,白內障有逐漸低齡化的趨勢。

症狀

白內障病人初期症狀不明顯,可有輕度的視物模糊,疾病發展到中期及以後,病人晶狀體混濁逐漸加重,視物模糊也可進一步加重,隨病情發展,有可能完全失明。

視力下降

這是白內障最明顯也是最重要的症狀。晶狀體周邊部的輕度混濁可不影響視力,而在中央部的混濁,雖然可能範圍較小、程度較輕,但也可以嚴重影響視力。特別在強光下瞳孔收縮,進入眼內的光線減少,此時視力反而不如弱光下。晶狀體混濁明顯時,視力可下降到僅有光感。

對比敏感度下降

白內障病人在高空間頻率上的對比敏感度下降尤為明顯。

屈光改變

核性白內障因晶狀體核屈光指數增加,晶狀體屈光力増強,產生核性近視,原有的老視減輕。若晶狀體內部混濁程度不一,也可產生晶狀體性散光。

色覺改變

混濁晶狀體對光譜中位於藍光端的光線吸收增強,使病人對這些光的色覺敏感度下降,晶狀體核顏色的改變也可使患眼產生相同的色覺改變。

視野缺損

晶狀體混濁使白內障病人視野產生不同程度的缺損。

眩光

晶狀體混濁使進入眼內的光線散射所致。

單眼復視或多視

晶狀體內混濁或水隙形成,使晶狀體各部分屈光力不均一,類似稜鏡的作用,產生單眼復視或多視。

晶狀體溶解性青光眼

在正常情況下,晶狀體囊膜可有效的保護晶狀體蛋白不致滲漏入前房,但隨年齡增加和白內障形成,晶狀體蛋白成分發生改變,大分子量蛋白增加,這些可溶性晶狀體蛋白質經晶狀體囊膜的微細開口滲入前房,可阻塞房角,晶狀體蛋白也可刺激炎症反應和巨噬細胞反應,引起眼壓升高。這種情況多發生於過熟期白內障病人,大多數病人突然發病,出現眼痛、結膜充血、視力銳減,伴同側頭痛,甚至可出現噁心、嘔吐以及衰竭等全身症狀。

晶狀體源性葡萄膜炎

晶狀體源性葡萄膜炎多發生於外傷性白內障或白內障手術後,推測可能是晶狀體蛋白抗原大量暴露造成的免疫反應導致了葡萄膜炎,可出現眼紅、痛、畏光、視力下降,檢查見睫狀體充血或混合充血,前房內大量炎性滲出物,可有明顯的玻璃體炎症反應。

弱視

多發於先天性白內障病人,由於在視覺系統發育的關鍵期,晶狀體混濁使進入眼內的視覺剌激不夠充分,剝奪了形成清晰物像的機會,從而形成弱視。

看醫

當病人出現不明原因的視力下降,特別是在強光下視力反而不如弱光下等情況時,應及時就醫診斷,警惕是否存在白內障。

- 當病人突然出現視力下降、單眼復視或多視、眩光、視野缺損等情況時,需及時就診。

- 白內障高危人群,如電焊工,突然被強光刺激時,出現眼前模糊、視力下降,需立即至醫院就診。

病人可優先至眼科就診。

- 眼睛受過外傷嗎?

- 看東西重影嗎?

- 是否到醫院做過檢查,做過哪些檢查,檢查結果是什麼?

- 是否有以下症狀?(如視物模糊、視力下降、復視等)

- 之前眼部是否患有其他疾病?

- 進行視力和眼壓檢查。

- 沖洗淚道,該檢查可幫助排除淚道阻塞及淚囊炎。

- 裂隙燈檢查眼前節:結膜、角膜、前房、虹膜、瞳孔、晶狀體混濁程度等。

- 眼底鏡檢查或眼底照相,以此排除眼底病變。

在散大瞳孔後,以檢眼鏡或裂隙燈顯微鏡檢查晶狀體。根據晶狀體混濁的形態和視力情況可以做出明確診斷。

青光眼

青光眼病人經休息後症狀可減輕,白內障病人則不會減輕。青光眼病人花眼進展較快,白內障病人老花眼會減輕。另外,白內障病人可以出現單眼復視。

晶體自然老化

正常晶體位於眼內前段,呈透明,如變為混濁,則表明發生白內障。隨年齡增長,晶狀體可呈淡黃色,不透明,且不影響視力,是老人晶體生理性老化現象,兩者可通過裂隙燈顯微鏡鑑別診斷。

治療

多年來人們對白內障的病因和發生機制進行了大量研究,針對不同的病因應用不同的藥物治療白內障。儘管目前臨床上有包括中藥在內的十餘種抗白內障藥物在使用,但其療效均不十分確切,手術治療仍然是各種白內障的主要治療手段。

輔助營養類藥物

口服藥物包括維他命C、維他命E等,用於改善晶狀體的營養障礙。

抗氧化損傷藥物

穀胱甘肽滴眼液可用於初期的老年性白內障。

其他

吡諾克辛鈉滴眼液、苄達離胺酸滴眼液等。

白內障針撥術

用器械將混濁晶狀體的懸韌帶離斷,使晶狀體脫入玻璃體腔,因術後併發症較多已基本被淘汰。

白內障囊內摘除術

將混濁晶狀體完整摘除,手術操作簡單,但手術需在大切口下完成,併發症多,在我國目前極少應用。

白內障囊外摘除術

將混濁的晶狀體核和皮質摘除而保留後囊膜。手術需在顯微鏡下完成,對術者手術技巧要求較高。因為完整保留了後囊膜,減少了對眼內結構的干擾和破壞,防止了玻璃體脫出及其引起的併發症,同時為順利植入後房型人工晶狀體創造了條件。

飛秒雷射輔助下白內障摘除術

飛秒雷射是一種以超短脈衝形式運轉的雷射,為白內障領域近5年來的突破性醫療技術,也是一項類似外科手術機器人的先進技術。飛秒雷射可應用於撕囊、預劈核及角膜切口製作中,具有增加手術精準性、減少手術損傷、提高手術安全性等優點。

人工晶狀體植入術

人工晶狀體為無晶狀體眼屈光矯正的最好方法,已得到普遍應用。人工晶狀體按植入眼內的位置主要可分為前房型和後房型兩種;按其製造材料可分為硬質和軟性(可摺疊)兩種,均為高分子聚合物,具有良好的光學物理性能和組織相容性。按其焦點設計可分為單焦點人工晶狀體和多焦點人工晶狀體。植入後可迅速恢復視力、雙眼單視和立體視覺。

預後

白內障通過系統規範的治療,可取得較好的手術效果。但病人如有角膜病變、眼底病變,併發青光眼等,有可能術後視力提高不明顯。

白內障如沒有其它併發症的情況下,單純白內障可以獲得臨床治癒效果。但如果病情發現較晚,未得到及時治療,且預後較差,往往視力恢復不理想。

白內障病人如進行有效積極的治療後,一般不影響自然壽命。

飲食

白內障病人日常需多攝入富含維他命的食物,如綠葉蔬菜及水果,避免食用辛辣、刺激性食物,戒菸、戒酒。

- 白內障病人宜進食富含維他命C的食物,因維他命C具有抗氧化作用,可保護晶狀體的蛋白質等,如芥菜、青椒、西蘭花、菠菜等。

- 白內障病人不宜進食油炸食品及動物脂肪等,這些食物可加速氧化反應,使患白內障機率增加。

- 不宜飲酒,酒對眼睛的傷害很大,且酒能生濕,可加劇晶狀體混濁。

照護

白內障病人應根據具體情況進行相應護理,如與年齡相關的白內障病人應注意預防外傷,手術治療後的病人應進行相應的術後護理。

與年齡相關的白內障護理

主要針對家屬,以預防病人跌倒為主。

- 床的位置應固定,高低適宜,需要時安裝床欄。

- 將常用物品定位放置,方便病人取用了。

- 提供充足的光線,通道無障礙物。

- 廁所安裝防滑墊、扶手等,並教會病人使用。

先天性白內障的護理

主要針對患兒家長。

- 注意術眼的保護,家長應修剪好患兒指甲,防止抓傷眼睛。

- 加強安全防護,避免碰傷等意外發生。

術後護理

- 病人應多臥床休息,頭部不可過多活動,不要用力閉眼。

- 避免低頭、彎腰,防止碰撞術眼。

- 避免重體力勞動和劇烈運動。

- 不用手或不潔物品擦揉眼睛,保持眼部周圍皮膚清潔,洗臉時勿用力擦洗。洗頭、洗澡時,避免水進亼眼睛。

- 注意保暖,預防感冒,避免咳嗽、打噴嚏、擤鼻涕。

- 不穿領口過緊的衣服。

- 頭部不要過度緊張或懸空。

糖尿病性白內障病人應密切觀察血糖變化,按時監測血糖,提高自我管理能力。

白內障致失明不可逆,所以白內障初期發現、初期治療尤為重要。

預防

白內障影響病人的生活,但目前無確切有效的措施可以預防白內障,定期做眼部檢查等措施可能有一定幫助。

- 對於40歲以上白內障好發人群,應每年定期進行視力及眼壓等檢查。

- 對於長期需要面對強光刺激工作的人群,如電焊工、日光下工作的工人,需每年定期進行篩檢。

- 定期做眼部檢查。

- 注意用眼衛生,經常做眼保健操,有助於改善眼部血液循環。

- 避免用眼過度,不可長時間使用電子產品。

- 避免強光刺激,相關工作人員需佩戴護具。在戶外活動時,戴上遮陽帽或太陽眼鏡,避免日光直接照射。