牙齦癌

概述

牙齦癌是口腔癌症中比較常見的一種惡性腫瘤,在口腔癌中僅次於舌癌而居第二位,但近年來其發病率有逐年下降趨勢。本病好發於前磨牙區及磨牙區,下頜牙齦較上頜牙齦多見,一般以手術治療為主,進展較快,5年生存率為62.5%,預後一般,嚴重影響口腔功能。

- 就診科別:

- 口腔科

- 英文名稱:

- carcinoma of the gingiva

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 病理性骨折

- 治療周期:

- 長期持續性治療

- 臨床症狀:

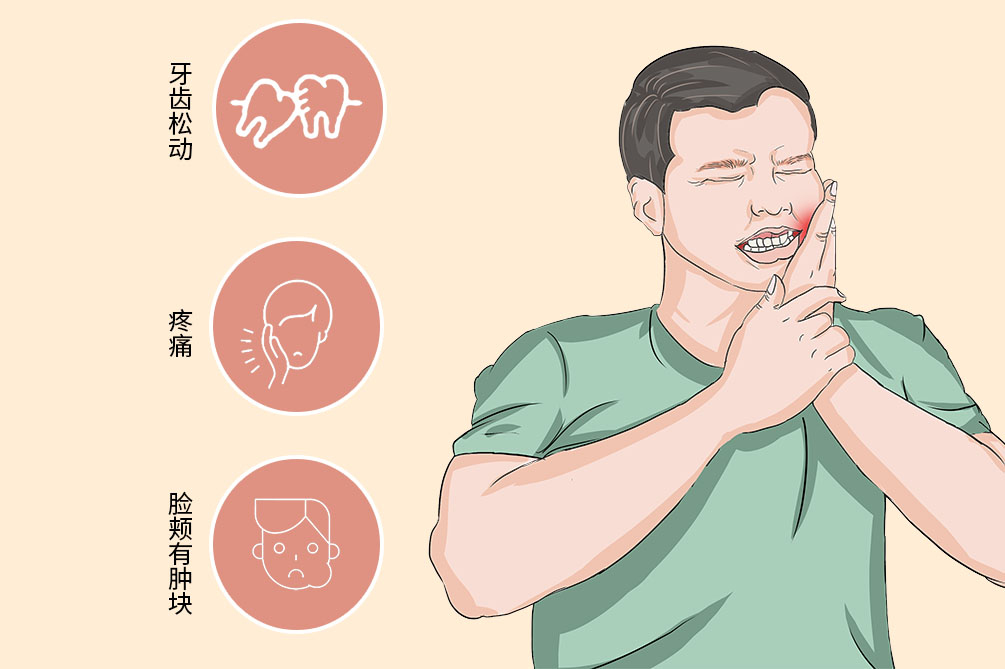

- 牙齒鬆動、疼痛、腫塊

- 好發人群:

- 40~60歲人群、糖尿病病人、抽菸人群

- 常用藥物:

- 順氯氨鉑、 Vincristine 、平陽黴素、 Dexamethasone

- 常用檢查:

- X線檢查、組織病理學檢查

牙齦癌一般表現為潰瘍型或外生型,以潰瘍型多見。淺表的潰瘍可生長為菜花狀或大小不等的肉芽粒狀,表面糜爛、出血,生長較慢。牙齦癌可通過牙間隙向對側蔓延,在外側向齦頰溝侵犯。可分為以下類型:

下牙齦癌

可向內側侵及口底,向下侵及下頜骨,向後發展到磨牙後區及咽部,引起張口困難。

上牙齦癌

內側向齶部侵犯,向上可破壞上頜竇底。

病因

牙齦癌發生的病因目前尚不清楚,目前懷疑的致病因素常為化學因素、營養因素以及慢性刺激與損傷。

化學因素

菸草是牙齦癌發病的重要因素,菸草當中有很多種有毒成分,刺激牙齦可以引起癌變。還有酒精的刺激,在喝酒的時候如果吸菸,會加重菸草當中毒素的作用。

慢性刺激與損傷

局部刺激,如咬頰習慣、牙齒錯位、牙齒不均勻磨損後形成的銳尖利緣、殘根殘冠、牙結石等,均可刺傷口腔黏膜,長期刺激發展為牙齦癌。

營養因素

一些維他命和微量營養素的缺乏,與牙齦癌的發生有一定的關係。

人類乳突病毒感染

即HPV病毒感染,是本病的重要致病因素。

口腔黏膜病變和癌前病變

牙齦癌的發生與某些黏膜病,如白斑、紅斑、糜爛型扁平苔蘚,以及口腔癌前病變有關。

慢性感染

人類乳頭狀瘤病毒可能誘發牙齦癌。

長期異物刺激

假牙製作原料含有毒有害物質或製作粗糙、邊緣銳利,對牙齦部位造成長期刺激誘發牙齦癌。

牙齦癌的患病率和發病率正在逐漸升高,高發年齡段在40~60歲,好發於前磨牙區及磨牙區。牙齦癌的發生率與吸菸成正比關係,女性糖尿病病人患牙齦癌的風險比正常人高4.2倍。

40~60歲人群

此年齡段者病人抵抗力降低,容易發生此病。

糖尿病病人

女性糖尿病病人患牙齦癌的風險比正常人高4.2倍。

抽菸人群

局部化學刺激容易導致癌變。

症狀

牙齦癌初期生長較慢,具有侵襲性,大多沒有包膜,邊界不清楚,與周圍組織沾黏而不能移動。癌腫逐漸生長可侵及牙槽突及頜骨,破壞骨質,導致牙鬆動、疼痛等症狀。

初期向牙槽突骨膜及骨質浸潤,因其骨質破壞可引起牙齒鬆動和疼痛。

病變繼續發展,向唇頰溝、口底、齶側黏膜、上頜竇、下頜骨內侵犯,當下牙槽神經受累可致患側下唇麻木。當腫瘤侵及磨牙後區、咽部及咀嚼肌群時可引起張口受限,頜骨破壞嚴重者可造成病理性骨折。

末期牙齦癌病人還可出現高鈣血症及白血球增多症,高鈣血症臨床表現為虛弱、厭食、噁心、便秘、壓抑、腹痛等症狀,嚴重者意識模糊,甚至意識喪失、昏迷。

- 癌腫侵及頜骨造成骨質破壞,在大力咀嚼時頜骨可能發生病理性骨折。

- 牙齦癌常發生繼發感染,腫瘤伴以壞死組織,觸之易出血,體積過大時可出現臉部腫脹,浸潤皮膚。

- 牙齦癌侵犯骨質後,常出現頜下淋巴結轉移,後期則頸深上淋巴結群受累。

看醫

牙齦癌屬於惡性腫瘤,如出現口腔內有不能消去的腫塊,或牙齦反覆出血、身體消瘦等表現,應及時就醫,明確診斷。

- 口腔內有不能消去的腫塊,需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 出現牙齦反覆出血、身體消瘦,應及時就醫。

- 腫塊突然增大或出現刺激痛、自發痛,需立即就醫。

病人優先考慮去口腔科或者口腔頜面外科就診。

- 平常是否有抽菸、飲酒等習慣?

- 是否有以下症狀?(潰瘍、疼痛、腫塊)

- 症狀出現了多久?

- 既往有無其他病史?

- 是否有過治療,治療效果如何?

影像學檢查

X線片

多顯示為牙槽突破壞吸收,下牙齦癌繼續發展,可使頜骨呈扇形骨質破壞,邊緣可較光滑,也可凹凸不平;生長緩慢者破壞區邊緣可有骨增生現象。

CT和磁振造影

牙齦癌僅表現為不規則形軟組織密度增生和異常信號,並可見其向周圍組織浸潤。下牙齦癌可侵及口底和頰部,上牙齦癌可侵犯齶和上頜竇。

活體組織檢查

較為方便容易,屬定性檢查,也是腫瘤治療前的關鍵一步。

- 牙齦乳頭及齦緣區有潰瘍型或者外生型腫塊,無自限性。

- 組織病理學檢查中可見角化珠,鱗狀細胞角化明顯,核分裂象少。

上頜竇癌

初期不易發現,但以後可能出現鼻塞、鼻出血及一側鼻分泌物增多等症狀。如向下發展,可使上牙鬆動和疼痛。向上發展,則可使眼球突出,有時發生上唇麻木感。向後方發展,可導致張口困難,可通過X線、磁振造影、病理切片檢查鑑別。

中央性下頜骨癌

中央性頜骨癌好發於下頜骨,初期多無自覺症狀,以後可出現牙痛、局部疼痛,並出現下唇麻木。多為骨性膨脹,牙鬆動、脫落較早,常為多個牙,脫落牙牙槽窩內可見新生物。X線片示下頜骨破壞從中央向四週蔓延,下牙齦癌牙齦部多有潰瘍或增生隆起,牙鬆動、脫落較晚,腫瘤侵及頦孔或下牙槽神經管時伴有下唇麻木,X線片示下頜骨可呈扇形骨質破壞,邊緣可較光滑,也可凹凸不平。

治療

牙齦癌初期可手術治療,末期可輔助藥物化療。治療方案需要個體化,綜合治療,多學科協作,特別注重首次治療效果及合理的隨訪計劃。

牙齦癌可以使用化學藥物進行術前化療,主要採用DOPD方案(順氯氨鉑+ Vincristine +平陽黴素+ Dexamethasone )。

牙齦癌的治療以外科手術為主。

- 病變僅局限於牙槽突未侵及至牙根尖水平者,下頜牙齦癌可行保留下頜骨下緣的頜骨矩形切除,上頜牙齦癌可行低位上頜骨切除。

- 如癌瘤已侵及下牙槽神經管,應行節段性甚至半側下頜骨切除術。侵及上頜竇底而未破壞上頜竇者,應行上頜骨次全切除術,已侵入上頜竇者應行上頜骨切除術。

- 下頜骨部分或一側切除者,酌情行鈦接骨板連接缺損兩端或行骨移植,以保證下頜骨連續性,避免下頜偏斜發生咬合失調,上頜骨切除後的缺損可用贗復體修復。末期已累及鄰近組織的牙齦癌應行擴大切除術,術後配合放射治療。

放射治療

手術完成後病人需要接受放療作為輔助治療,消除可能殘餘的癌細胞。部分末期病人無法進行手術切除,可採用化療或放療作為舒缓治疗的手段,緩解症狀,延遲病情進展。

預後

牙齦癌經過規範診斷和治療後,病人的5年生存率比較好。對口腔頜臉部正常結構的修復和重建,可改善末期口腔癌病人的生存質量。

牙齦癌初期病人若能及時治療,定期隨診,5年生存率約為62.5%。牙齦癌末期病人治癒效果較差,常會發生轉移。

經過及時規範治療,牙齦癌病人5年生存率約為62.5%。

對於牙齦癌術後病人,建議每3~6個月複查一次。

飲食

牙齦癌病人飲食護理的主要目的是促進症狀減輕並消退,合理、均衡的分配各種營養物質。控制總熱量攝入,忌食辛辣、刺激食物,戒菸酒。

- 宜多吃富含蛋白質、維他命的飲食,如雞蛋、牛奶、水果和蔬菜。

- 忌吃醃製、燒烤食物,如鹹菜、烤肉等。

- 忌煙、酒、咖啡、濃茶等,以免刺激口腔黏膜,促使疾病復發。

照護

牙齦癌病人需戒菸、戒酒、少食燙辣食物,改正不良的飲食習慣。不要過分緊張,以免加重病情。平時應注意口腔衛生,常用漱口水。

- 消除一切局部刺激因素,如清除牙結石、拔除殘根、摘除不良修復體、磨除蛀洞銳緣等。

- 保持口腔衛生,按時刷牙,可使用漱口水。

對牙齦癌病人需追蹤觀察,一般3個月或半年複查一次 ,以便對復發情況早發現、早治療。

給予病人積極的心理支持,幫助其消除恐懼、焦慮情緒,使其能正確對待病情,樹立信心,積極配合治療。

預防

牙齦癌的病因尚不明確,預防主要是改變飲食習慣,保持健康飲食,重視口腔衛生。一旦口腔有不適症狀及時就診,定期複查。

對初次發現口腔內不可消去的腫塊應該及時就醫排查。

- 糾正不良飲食習慣,多吃營養豐富的食物,避免過燙、過辣的飲食,避免吸菸、飲酒。

- 注意口腔保護,如果出現牙齒斷裂、戴假牙等情況,一定要更加注意做好口腔清潔,避免不良修復體、殘冠、殘根等刺激誘發牙齦癌。