蕁麻疹

概述

蕁麻疹俗稱風疹塊,是一種常見的皮膚疾病,由於皮膚、黏膜小血管擴張及滲透性增加而出現的一種局限性水腫反應。一般不會持續出現超過24小時,但會反覆發生新的皮疹。主要是出現皮膚發紅伴隨或不伴隨腫脹。

- 就診科別:

- 皮膚科

- 英文名稱:

- urticaria

- 疾病別稱:

- 風疹塊

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 具有相關性

- 併發疾病:

- 腦水腫、頭痛、心悸、心律失常、肌肉疼痛

- 治療周期:

- 長期治療

- 臨床症狀:

- 皮膚搔癢、紅色或蒼白色風團、水腫性紅斑

- 好發人群:

- 女性、有蕁麻疹病史者、食物過敏者、物理刺激者、長期勞累者、精神緊張者

- 常用藥物:

- 溴丙胺太林、 Anisodamine 、 Ranitidine 、環孢素

- 常用檢查:

- 過敏原檢測、皮膚切片檢查、自體血清皮膚試驗(ASST)

自發性蕁麻疹

主要因自身免疫低下而誘發一些皮疹,難以通過意識控制。

急性蕁麻疹

急性蕁麻疹是由食物、藥物或感染因素等引起的皮膚風團樣皮損,病因複雜。通常起病較急,自覺劇癢,嚴重者可引起呼吸困難、過敏性休克等。一般數小時內會自動消失,持續時間不超過24小時。但新風團可反覆發生,發病總時間<6週。

慢性蕁麻疹

慢性蕁麻疹一般病程≥6週。臨床比較常見,發病率較高。主要表現為風團或伴有紅斑,每天發作或間歇性發作。慢性蕁麻疹病因複雜,病情頑固,常常存在治療效果差或者治療後停藥即復發。

誘導性蕁麻疹

物理性蕁麻疹

包括皮膚劃痕症(皮膚劃痕症)、寒冷性蕁麻疹、日光性蕁麻疹、壓力性蕁麻疹、熱性蕁麻疹等。

其他類型蕁麻疹

膽鹼能性蕁麻疹、接觸性蕁麻疹、水源性蕁麻疹等。

病因

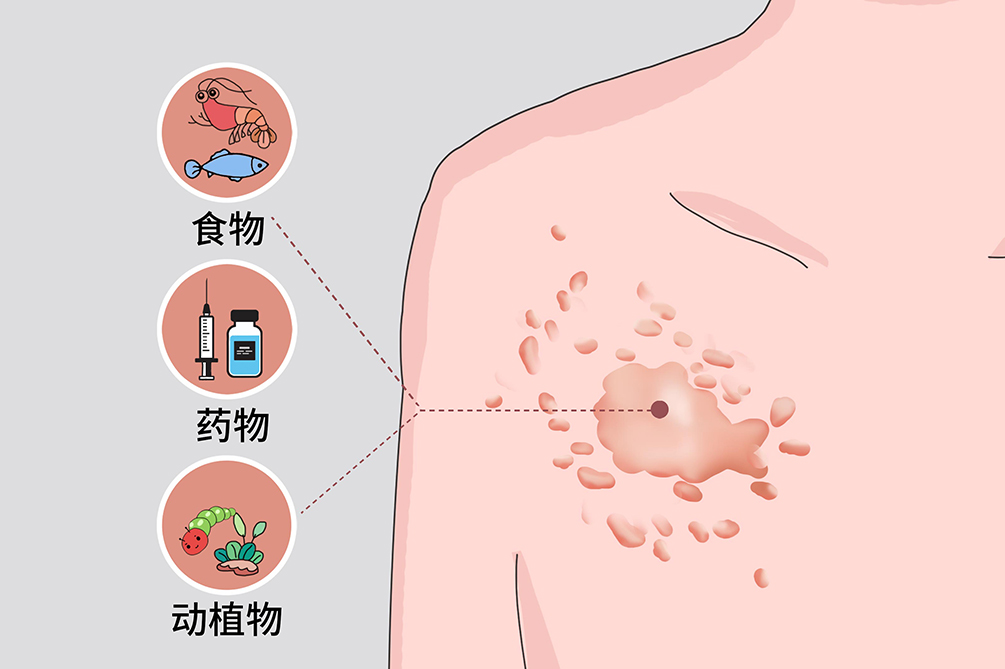

蕁麻疹的病因非常複雜,約3/4的病人找不到原因,特別是慢性蕁麻疹,常見原因主要分為內源性和外源性因素。其中外源性因素包括食物因素、感染因素、藥物因素、物理因素等,內源性因素包括精神內分泌因素、系統性疾病、免疫異常等。

外源性因素

食物因素

食物因素如動物性蛋白,(如魚、蝦、蟹、貝殼類、蛋類等)和植物(如蕈類、草莓、可可、番茄等),以及腐敗食物、某些食品添加劑,如水楊酸鹽、檸檬黃、亞硫酸鹽、安息香酸鹽等也可引起蕁麻疹。

感染因素

各種病毒感染(如病毒性上呼吸道病毒、肝炎病毒、柯薩奇病毒等)、細菌感染(如金黃色葡萄球菌所致的敗血症、扁桃腺炎、慢性中耳炎、幽門桿菌感染等),以及真菌、寄生蟲感染均可引起。

藥物因素

常見的有青黴素、血清製劑、各種疫苗、 Furazolidone 、磺胺類藥物等。有些藥物為組織胺釋放物(如阿斯匹靈、嗎啡、 Codeine 、奎寧、胼苯噠嗪、阿托品、毛果芸香鹼等),還有的致敏原是藥物添加劑中的賦形劑、防腐劑、抗氧化劑(如山梨醇、苯丙烯酸等)。

呼吸道吸入物及皮膚接觸物

常見吸入物有花粉、動物皮屑、粉塵、塵蟎、真菌的孢子及一些揮發性化學品等,皮膚接觸物有某些植物、動物毛髮、昆蟲叮蜇、毒毛蟲刺激等。

物理因素

如摩擦、壓力、冷、熱、日光照射等。

內源性因素

精神及內分泌因素

如情緒波動、精神緊張、憂鬱等。

系統性疾病

如自身免疫性甲狀腺炎、風濕熱、類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、惡性腫瘤、代謝障礙、內分泌失調等。

其他因素

部分慢性蕁麻疹病人可存在凝血功能和免疫功能異常。

蕁麻疹是一種全球範圍內的疾病,無種族差異,可發生於任何年齡,發病率受環境等因素影響。一般人群患病率為1%~30%,國人群患病率約為23%。總的來說,蕁麻疹好發於女性,在慢性蕁麻疹病人中女性和男性比例約為2:1。

- 女性抵抗力比男性弱,生活無規律、月經異常等都可能加重症狀。

- 有蕁麻疹病史者,該病遷延不愈,容易反覆發作。

- 受到食物或物理因素,如摩擦、壓力、冷、熱、日光照射等刺激的人群。

- 長期勞累、精神緊張的人群免疫力功能低下,不能抵抗外界的刺激,容易引發蕁麻疹。

症狀

基本損害為皮膚出現風團,常先有皮膚搔癢,隨即出現風團。風團的大小和形態不一,發作時間不定。持續數分鐘至數小時,少數可延長至數天後消退,不留痕跡。

蕁麻疹的典型表現是迅速出現的風團,局部常發癢或有麻刺感。風團扁平發紅,或是蒼白的水腫性斑塊,而邊緣有紅暈,有時風團呈環形,幾個相鄰的環狀損害可以融合成地圖狀,偶有風團形成水泡、大皰,水泡周圍常有紅暈,易發生於兒童。風團消失後,皮膚恢復正常,在24小時內同一部位一般不再發生新損害。風團的大小及數目不定,可出現在任何部位的皮膚,如出現於唇部、眼瞼,可使患處顯著腫脹,而舌、口腔或咽喉等黏膜處都可累及。不同類型的蕁麻疹有不同的典型表現,具體如下:

自發性蕁麻疹

分為急性自發性蕁麻疹和慢性自發性蕁麻疹,急性自發性蕁麻疹一般起病急,病人常突然感覺皮膚搔癢,很快於搔癢部位出現大小不等的風團,呈圓形、橢圓形或不規則形。風團剛開始孤立散在,周圍多圍繞有紅暈,可逐漸擴大,融合成片。皮膚表面凹凸不平,呈橘皮樣外觀,有的時候風團可呈蒼白色。數分鐘至數小時內水腫減輕,風團逐漸消失,持續時間通常不超過24小時,但新的風團可此起彼伏,病程一般不超過6週。慢性自發性等麻疹病人全身症狀一般較輕,風團有時多有時少,反覆出現,病程超過6週以上,常達數月或數年。

皮膚劃痕症

主要表現為用手搔抓或用鈍器划過皮膚數分鐘後,劃痕處出現條狀隆起。可有搔癢,也可不伴搔癢,大約半小時後可自行消退。部分遲髮型皮膚劃痕症,表現為劃痕後數小時在皮膚上出現線條狀風團和水腫性紅斑,6~8小時內達到高峰,持續時間一般不超過48 小時。

寒冷性蕁麻疹

主要表現為接觸冷風、冷水或冷的物體後,暴露或接觸部位產生風團,病情嚴重者可出現手麻、嘴唇發麻、呼吸費力、心悸、腹痛、腹瀉、暈厥甚至休克等,有時進食冷飲可引起口腔和喉頭水腫。

日光性蕁麻疹

是指病人在日光照射後,暴露部位的皮膚在數分鐘內可出現紅斑和風團,1~2 小時內可自行消退,病情嚴重者在身體沒有暴露的部位也會出現風團,自覺搔癢和針刺樣疼痛。

延遲壓力性蕁麻疹

皮膚在壓力刺激後0.5~24小時產生搔癢性、燒灼樣或疼痛性水腫性斑塊,可持續數日,部分病人伴有怕冷等全身症狀。

站立、步行、穿緊身衣及長期坐在硬物體上可誘發本病,常見於承重和持久壓迫的部位,如掌部、臀部、足底及系腰帶處。

熱接觸性蕁麻疹

又稱熱性蕁麻疹,分為先天性和獲得性兩種。先天性熱蕁麻疹又稱延遲性家族性熱性蕁麻疹,病人常幼年發病。接觸溫水後1~2 小時在接觸部位可出現風團,4~6 小時達到高峰,一般持續12~24小時。獲得性熱蕁麻疹又稱局限性熱性蕁麻疹,病人皮膚接觸溫水後數分鐘後即可出現風團和紅斑,伴有刺痛感,持續1 小時左右而自行消退。

振動性血管性蕁麻疹

此類型的蕁麻疹比較少見,皮膚在慢跑、毛巾來回的摩擦,甚至是使用震動性機器等被振動刺激後幾分鐘內可出現局部的紅斑和水腫,持續30 分鐘左右。

膽鹼能性蕁麻疹

主要由於運動、受熱、情緒緊張、進食熱飲或含有乙醇的飲料後,軀體深部溫度上升,促使膽鹼能神經發生衝動而釋放乙醯膽鹼作用於肥大細胞,表現為受刺激後數分鐘出現直徑1~3 mm的圓形丘疹性風團,周圍有程度不一的紅暈,常散在分布於軀幹的上部和肢體靠近心臟的一端,互相不融合。感覺劇烈搔癢、麻刺感或燒灼感,有時僅有劇癢而無皮損,可於 30~60 分鐘內消退。

水源性蕁麻疹

在皮膚接觸水的部位,立刻或數分鐘後出現風團,與水溫無關。好發於軀幹上半部分,伴搔癢,持續時間在1 小時之內。

蕁麻疹出現併發症較少見,可有累及其它系統的症狀。

神經症狀

引起蕁麻疹的一些化學介質影響了血腦屏障,使腦部微血管通透性增高而發生腦水腫,或發生腦膜刺激症狀,出現頭痛、噁心、嘔吐,嚴重者抽搐、昏迷,甚至發生腦疝而死亡。

心臟症狀

具有典型的蕁麻疹皮損的同時伴發心臟功能性改變,可表現為心悸、心慌不適、胸痛、胸悶、氣急、心律失常等。心電圖有明顯的非特異性改變,心臟性改變隨皮疹消退而恢復正常。

關節、肌肉症狀

皮損可全身泛發,肌肉症狀表現為肌肉疼痛、腫脹和壓痛及四肢活動障礙。關節疼痛,活動受限,但無腫脹。症狀隨皮疹消退緩解或持續數天消失,發病機制可能與某些致炎、致痛介質共同作用有關。

腸胃型症狀

典型蕁麻疹症狀伴有噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉,以及偶然有少量腹水形成。腹痛範圍廣,無固定壓痛點,腹瀉一般為水瀉。治療除用抗組織胺藥外,可口服阿托品或顛茄,而糖皮質類固醇治療是必要的。

呼吸道症狀

表現為氣喘或喉頭水腫,嚴重的喉頭水腫可引起呼吸困難,甚至窒息。

胃腸道症狀

有噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉。

全身症狀

嚴重的病人有頭痛、發熱等全身症狀,尤其急性蕁麻疹病人可發熱達40℃左右。血壓可降低,甚至發生昏厥或休克。

看醫

當病人僅出現少量風團,有輕微搔癢時,可先去除可疑病因,繼續觀察,如果情況加重,風團增多,搔癢加重建議及時至皮膚科就診,進行過敏原檢測等檢查,查明起病原因。

普通人群

在體檢或平時發現風團和水腫,伴或不伴有搔癢,應及時就醫。

蕁麻疹病人

有心慌、煩躁、胸悶、呼吸困難或血壓降低等表現時,應立即就診。

- 大多病人優先考慮去皮膚科。

- 若病人出現其他嚴重不適反應或併發症,如心慌、煩躁、胸悶、呼吸困難或血壓降低等表現時,應立即就診於急診科。

- 慢性蕁麻疹無法明確病因者,後續可就診於風濕免疫科、內分泌科,檢查是否由自身免疫性疾病或甲狀腺疾病引起。

- 若合併其它過敏相關疾病,如過敏性鼻炎,應去耳鼻喉就診。過敏性氣喘應去呼吸科就診,或者去變態反應科就診。

- 因為什麼來就診的?

- 風團出現多長時間了?

- 目前有無胸悶、呼吸困難等症狀?

- 是否有腹痛、便血等症狀?

- 既往有無其他的病史?

過敏原檢測

對於尋找蕁麻疹病因,可做該檢查,根據檢查結果來避免原因。

皮膚切片檢查

對懷疑風濕病引起的蕁麻疹,可做該檢查,確診是否有補體活化。

測定冷球蛋白

對於寒冷性蕁麻疹應該測定冷球蛋白,若結果呈陽性則懷疑為寒冷性蕁麻疹。

自體血清皮膚試驗(ASST)

慢性特發性蕁麻疹可疑自身免疫性蕁麻疹時可做ASST進行篩選,陽性提示易過敏體制,可考慮慢性特發性蕁麻疹。

本病根據臨床上出現風團樣皮疹,即可確診。引起蕁麻疹的原因比較複雜,確定引起蕁麻疹的原因常很困難。因此,必須通過詳細採取病史、體格檢查,以及有關的實驗室檢查,儘可能明確蕁麻疹的原因。

蕁麻疹性血管炎

通常風團或水腫性紅斑持續24小時以上,可有灼痛感,可伴發熱、關節痛等,皮損消退後留有色素沉澱。化驗結果顯示紅血球沉降率升高、補體降低,病理提示有白血球碎裂性血管炎改變。

藥疹

大部分病人皮膚表面都會出現紅色的丘疹,病情嚴重的藥疹還會出現全身中毒症狀,病人會出現高熱和內臟病變。蕁麻疹的基本損害為皮膚出現風團,病人會出現皮膚搔癢,然後隨即出現風團,通過臨床症狀可鑑別。

治療

蕁麻疹的治療原則為去除病因,如果無法去除,應儘量減少各種加重和促發因素。及時不能發現病因,藥物治療也是可以起到控制蕁麻疹作用的有效措施。

去除病因

對每位病人都應力求找到引起發作的原因,並加以避免。如果是感染引起者,應積極治療感染病灶。藥物引起者應停用過敏藥物,食物過敏引起者,找出過敏食物後,不要食用。

避免誘發因素

如寒冷性蕁麻疹應注意保暖,乙醯膽鹼性蕁麻疹減少運動、出汗及情緒波動,接觸性蕁麻疹減少接觸的機會等。

病情嚴重,伴發過敏性休克或喉頭水腫的病人需立即搶救。

- 肌注腎上腺素,必要時每5~10分鐘重複一次。

- 迅速建立靜脈通道,儘早使用糖皮質類固醇,如 Dexamethasone 肌內注射、靜脈滴注或靜脈注射應用,或 Methylprednisolone 分2~3次靜脈滴注。

- 吸氧,氧流量4~6L/分,保持呼吸道通暢。

- 快速補充血容量,如林格液、生理鹽水、5%葡萄糖注射液均可,一般先輸500~1000ml,以後酌情補液。輸注速度不宜過快,每分鐘40~60滴,量不宜過多,以免誘發急性肺水腫。

- 經上述處理後血壓仍低者,可使用血管活性藥多巴胺加入5%葡萄糖溶液中靜滴,使收縮壓保持在90~100mmHg。

- 對於支氣管明顯痙攣者,予氨基非林加5%葡萄糖注射液稀釋後靜滴。

- 喉頭水腫嚴重者應酌情作氣管切開。

系統藥物治療

急性自發性蕁麻疹

首選鎮靜作用較輕的第二代H1受體阻斷劑治療。維他命C及鈣劑可降低血管通透性,與抗組織胺藥有協同作用;伴腹痛可給予解痙藥物(如溴丙胺太林、 Anisodamine 、阿托品等);膿毒血症或敗血症引起者應立即使用抗生素控制感染,並處理感染病灶。病情嚴重,伴有休克、喉頭水腫及呼吸困難者,應立即搶救。方法為0.1%腎上腺素皮下注射或肌內注射,必要時可重複使用,心臟病或高血壓病人慎用。糖皮質類固醇肌內注射或靜脈注射,可選用 Dexamethasone 、氫化可的松或 Methylprednisolone 等,但應避免長期使用。支氣管痙攣嚴重時可靜脈注射氨基非林。

慢性自發性蕁麻疹

首選第二代H1受體阻斷劑,一種抗組織胺藥無效時,可更改抗組織胺藥物的種類,也可2種抗組織胺藥物聯用或交替使用。也可視病情聯合應用第一代H1受體阻斷劑、H1受體阻斷劑(如 Ranitidine )或曲尼司特等白三烯受體阻斷劑,還可酌情選用羥氯奎寧、雷公藤總苷等口服。控制症狀後,宜繼續用藥維持治療,並逐漸減量直到停藥。生物製劑(如奧馬珠單抗)和免疫抑制劑(環孢素等)多用於上述常規治療無效的難治性慢性自發性蕁麻疹。

誘導性蕁麻疹

在抗組織胺藥基礎上,根據不同類型蕁麻疹可聯合使用不同藥物。如皮膚劃痕症可聯合使用 Ketotifen ;冷接觸性蕁麻疹可聯合使 Cyproheptadine 、 Doxepin 或進行冷脫敏治療;膽鹼能性蕁麻疹可聯合使用 Danazol 、 Ketotifen 等;日光性蕁麻疹可聯合使用羥氯奎寧;延遲壓力性蕁麻疹對抗組織胺藥物效果較差,可選擇糖皮質類固醇、氨苯碸或 Sulfasalazine 等治療。

其他治療

因感染引起者可適當選用抗生素。

外用藥物治療

夏季可選止癢液、爐甘石洗劑等,冬季則選有止癢作用的乳劑(如 Diphenhydramine 霜);對日光性蕁麻疹還可局部使用遮光劑。

蕁麻疹屬於中醫中的「癮疹」,中醫治療蕁麻疹有較長歷史,部分也有較好療效,因此採取中醫藥治療蕁麻疹需要遵循辨證施治的原則。由於目前中藥治療蕁麻疹尚缺乏大規模臨床研究證明其用藥有效性及安全性,故採取中醫藥治療時需要在中醫師或中藥師指導下服藥,切忌自行採取中藥治療。

預後

蕁麻疹病人多數預後良好,通常不會影響壽命。雖然部分病人暫時可以在去除誘因的情況下自愈,但以後接觸誘因,仍可再發。

蕁麻疹可治癒,但是多呈反覆發作,遷延不愈,無法徹底根治。

蕁麻疹病人如果護理得當、治療及時,病因避免得當,一般不會影響自然壽命。

一般在療程結束後,多數病人能痊癒。如果無特別不適,無需複診,出現症狀即複查。

飲食

特定飲食是蕁麻疹最常見的誘發因素之一,因此作為有蕁麻疹病史的病人,務必留意自己每次發病與所進食食物種類之間的關係,一旦明確引起發病的食物,以後應避免再吃。

如無法確定誘發蕁麻疹的食物,則需儘量避免進食最常見的誘發食物,包括貝殼類、雞蛋、牛奶、花生、堅果、番茄、草莓、巧克力等。由於各種食品添加劑常作為蕁麻疹誘發因素,因此還需避免進食含食品添加劑的加工食物。

照護

蕁麻疹發生後,病人應積極尋找病因,勤通風,避免接觸過敏原。聽從醫生的建議,積極的進行治療。

保持屋室清潔,注意勤通風,勤晾曬被褥,規律作息,保持心情愉悅。

病人需觀察風團數目、搔癢程度,以及是否伴有胸悶、呼吸困難、噁心、腹痛等其它系統症狀。

- 一旦發現可疑病因,應立即去除病因,如停止食入或接觸致敏物。伴嚴重反應超過兩次的蕁麻疹病人應隨身攜帶自注射式腎上腺素筆,一旦出現嚴重反應,可以立即應用。呼吸困難或喘息,感覺喉嚨收緊時應立即呼叫救護車。

- 部分無明確致病原因者,無法預防,建議攜帶抗過敏藥物、腎上腺素筆、激素等避免嚴重後果。

預防

對於蕁麻疹的預防,病人需建立良好的生活習慣,避免致病因素,從而有效的避免疾病發作。

有明確致病原因者,去除病因即可預防蕁麻疹發作。日常生活中注意易致敏食物、藥物的攝入。

慢性蕁麻疹病人應遵醫囑規律用藥,控制和預防蕁麻疹復發。

部分未查明致敏原因的病人,無法提前有效預防,建議隨身攜帶抗過敏藥物、激素。腎上腺素筆等避免危及生命的情況出現。