白斑症

概述

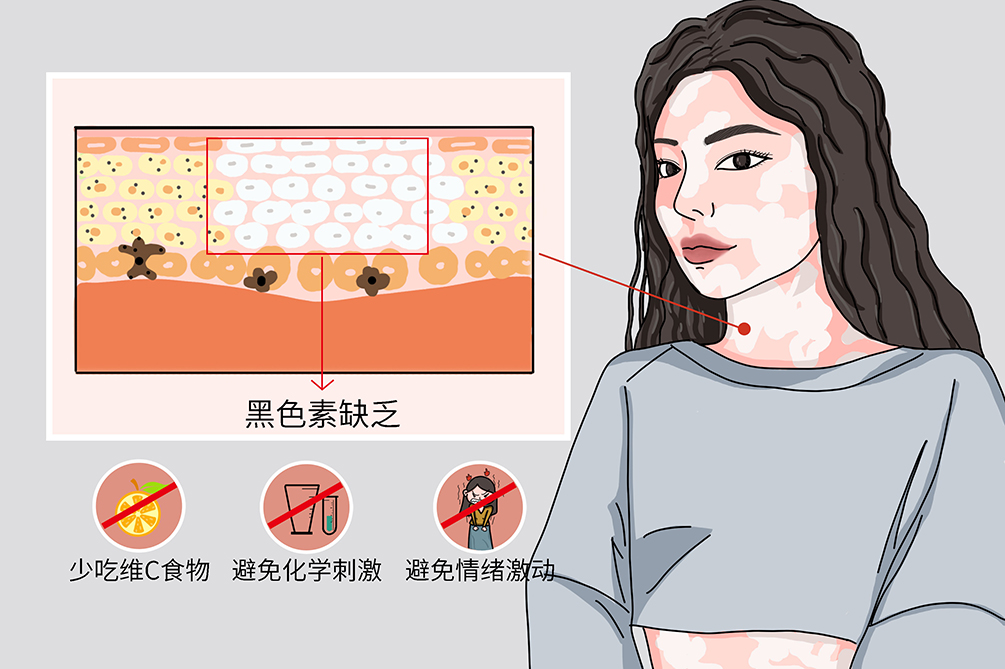

白斑症是一種常見的後天色素脫失性皮膚病,表現為局限性或泛發性。因皮膚黑素細胞功能消失或者細胞數量減少引起,常見於頭臉部、四肢末端、背側、摩擦部位,以及皮膚和黏膜交接部位等。其病因尚未完全明確,可給予藥物治療、色素移植、光療、脫色治療等,治療以緩解症狀為主,無法徹底治癒白斑。

- 就診科別:

- 皮膚科

- 英文名稱:

- vitiligo

- 疾病別稱:

- 白駁風

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 部分

- 併發疾病:

- 糖尿病、甲狀腺疾病、腎上腺功能不全、硬皮症、斑禿

- 治療周期:

- 最少3個月

- 臨床症狀:

- 色素脫失斑、白斑

- 好發人群:

- 有白斑症家族史者、患有自身免疫性疾病者

- 常用藥物:

- 普賴鬆、糠酸莫米松乳膏

- 常用檢查:

- 伍德燈檢查、微量營養素檢查、病理檢查

白斑症目前無統一分類方法,參照白斑症的可能病因、有關實驗指標,並結合白斑的形態、部位、分布範圍和治療反應,白斑症可分為兩型、兩類、兩期。

兩型(尋常型和節段型)

尋常型

- 局限型:單發或群集性白斑,大小不一,局限於某一部位。

- 散髮型:散在性、多發性白斑,往往對稱分布,白斑總面積不超過體表面積的50%。

- 泛髮型:多由散在性發展而來,白斑多相互融合成不規則大片而累及體表面積的50%以上,有時僅殘留小片島嶼狀正常膚色。

- 肢端型:白斑初發於人體的肢端或末梢,如臉部、手足指或趾等部位,而且主要分布在這些部位,少數可伴發軀體的泛發性白斑。

節段型

白斑為一片或數片,沿某一皮神經節段支配的皮膚區域走向分布,呈節段性。該類型具有兒童易發、初期毛囊受累及白髮形成、病情在進展後期相對穩定的特點。

混合型白斑症

一般是尋常型以及節段性混合出現,白斑多數對稱分布,也有沿著神經節段分布的病例,除了皮膚損害外,也可以累及部分黏膜。

未定類型白斑症

部分白斑症無法確認其類型,將其規劃為未定類型白斑症的一種。

兩類(完全性和不完全性)

完全性白斑

為純白色或瓷白色,病變處黑素細胞消失。對二羥苯丙氨酸反應陰性,沒有黑素生成能力,採用藥物內服外塗已沒有效果。

不完全性白斑

脫色不完全,白斑中有色素點。病變處只是黑素細胞數目減少或功能減退,DOPA反應陽性,還有黑素再生能力,藥物治療有效。

兩期(進展期和穩定期)

進展期

白斑增多,原有白斑逐漸向正常皮膚移行、擴大,且境界模糊不清,容易產生同形反應,並加重病情。

穩定期

白斑停止發展,境界邊緣色素加深,無新的白斑出現。

病因

白斑症病因目前尚不完全明了,目前多考慮與以下因素有關,包括自身免疫因素、遺傳因素、神經精神因素等。

自身免疫因素

本病的發生也與自身免疫密切相關,當病人自身免疫下降時,肌體細胞可產生自身黑色素細胞抗體,導致黑色素生成減少,形成白斑症。另外,本病可能與甲狀腺功能亢進等自身免疫性疾病同時存在。

黑色素細胞自毀因素

本病好出現在暴露及色素加深的部位,表皮黑色素細胞功能亢進,使其耗損而衰退,並可能是因為黑色素細胞合成黑色素的中間產物過量或積聚引起。實驗證實,酚類或兒茶酚胺等,對正常黑色素細胞產生損傷作用。由於職業等因素,接觸或吸收上述化學物品,則有可能誘發白瘢風。

神經化學因子因素

約2/3的病人起病與皮損發展、精神創傷、過度勞累以及焦慮有關,有些白瘢風損害對稱或沿神經節段分布,可能和黑色素細胞周圍的神經化學物質増多,使黑色素細胞損傷或抑制黑色素形成有關,表明神經精神因素和白斑症的發生密切相關。

遺傳因素

本病發生具有遺傳素質的個體,在多種內外因素刺激下,可出現免疫功能、神經精神和內分泌代謝等多方面的功能失調,導致酪氨酸酶系統抑制或黑色素細胞破壞,最終使患病處色素脫失。

有關白斑症的誘發因素眾說紛紜,結合各種觀點,一般認為其誘發因素是具有遺傳素質的個體,在多種內外因子的激發下,如情緒、化學性,表現為免疫功能、神經精神及內分泌代謝功能等各方面的失調,導致酶系統的抑制或黑素細胞的破壞或使黑素體的生成或黑化障礙,致使色素脫失。

本病常見,其發病率為0.5%~1%,其中9.8%的病人存在家族史。一般夏季發展較快,冬季減慢或停止蔓延,病程長短不一。男女患病率無較大區別,膚色深的人群發病率高於膚色淺的人群。

有白斑症家族史的人更易患白斑症,患有甲狀腺疾病等自身免疫性疾病者也容易發生白斑症。另外,精神緊張以及長期接觸香料類藥物者也易患白斑症。

症狀

白斑症皮損較為明顯,常為乳白色,也可為淺粉色,表面光滑無皮疹。白斑境界清楚,周邊正常皮膚往往色素加深,白斑內毛髮正常或變白,病變好發於受暴曬、摩擦及損傷部位。本病一般無自覺症狀,少數病人在發病前或同時有患處局部搔癢感。

- 白斑多數對稱分布,初期多為指甲至錢幣大,近似圓形、橢圓形或不規則形。也有起病時,即為點狀減色斑,境界多明顯,有的邊緣繞以色素帶。

- 在少數情況下,白斑中混有毛囊性點狀色素增強。後者可增多、擴大,並相互融合成島嶼狀。白斑處除色素脫失外,患處沒有萎縮或脫屑等變化。

- 白斑數目不定,可局限於身體的某部位,而很少變化或自行消失。斑中毛髮可變白亦或正常,發於頭部者可僅有白髮而無白斑。部分病人白斑沿著神經節段單側分布,少數病人皮損泛發遍及全身。大多數病人無自覺症狀,病程為慢性過程,有時可自行好轉或消退。

- 在病程進展期,白斑可向正常皮膚延伸。有時機械性刺激,如壓力與摩擦、燒傷、外傷後可繼發白瘢風同形反應,到穩定期皮損停止發展,為境界清楚的色素脫失斑,損害邊緣色素增加。

- 有些白斑的邊緣有一條稍隆起的炎症性暗紅色輪,可持續數周之久,初期多無症狀,故易於忽略。

白斑症亦可累及褶皺部位、掌跖、黏膜及視網膜等,特別是顏臉部(如眉間、眉毛內側、鼻根與頰部內側相連部位、耳前及其上部,包括前額被發部之髮際、帽沿處以及唇紅部)、頸部、腰腹部、骶尾部、前臂伸面與手指背部等,軀幹與陰部亦常可發生。除皮膚損害外,口唇、陰唇、龜頭及包皮內側黏膜亦常累及,初發於手側緣者,有發展成肢端性白斑傾向,初發於臍部者,有發展成泛發性白斑傾向。

因人眼內也有黑素細胞,一旦受累也可引起相應的病變,其病變歸納有脈絡膜視網膜上皮局限性、瀰漫性脫色或變性、色素斑或斑點、色素分布不均、眼底呈豹紋狀、視盤萎縮、視網膜動脈變狹與骨針樣形成、夜盲等,一般無視力障礙,這是因為白瘢風眼部病變大多局限在周圍,而不靠近角膜的緣故。

看醫

白斑症是難治性疾病,有時與其他自身免疫性疾病同時發生,可能會發生皮膚癌、虹膜炎等併發症,所以當病人出現白斑是建議及時就醫明確診斷。

- 突發小塊或大塊白斑,因情緒或其他刺激後加重者,應及時就醫。

- 已經確診為白斑症,且病變持續進展者,應及時就醫。

- 當病人出現顏臉部、腰腹部等部位的白斑時,優先考慮就診於皮膚科。

- 當病人併發視盤萎縮、夜盲等症狀時,可到眼科就診。

- 出現這種症狀多久了?

- 以前有沒有類似情況發生?

- 家族中是否有該情況?

- 既往有無自身免疫性疾病的病史?

- 服用過什麼樣的相關藥物?

伍德燈檢查

伍德燈可以檢測出黑色素脫失多少,有助於白斑症的診斷,即可以辨別完全性還是不完全性白斑症,也可以檢查出肉眼不可見的病變。此種檢查不直接接觸病變部位,安全性高,具有無痛且無傳染性的特點。

病理檢查

當臨床症狀不典型時,可採用病理檢查,做活組織切片檢查,以協助臨床確診。

微量營養素檢查

微量營養素檢查可通過儀器檢查人體內微量營養素的多少,用以檢測是否因鋅、銅等微量營養素而引起白斑症的可能。

抗體檢測

對於由自身免疫因素引起的白斑症病人,可進行相應的自身抗體檢測,如甲狀腺球蛋白抗體等,可明確引起疾病的原因,為後續治療提供依據。

白斑症根據病人的家族史、既往病史、臨床表現以及輔助檢查可以確診:

- 家族中有白斑症病人,且自己既往患有自身免疫性疾病。

- 出現色素脫失性白斑,大小、形態不一,與正常皮膚之間的邊界清楚,周圍常有著色深的邊緣,可發生於任何部位,好發於暴露和皺褶部位。白斑上的毛髮可變白或無變化。

- 組織病理示表皮黑素細胞及黑素顆粒明顯減少,基底層幾乎完全缺乏多巴染色陽性的黒素細胞,即可診斷為白斑症。

貧血痣

屬於一種先天性減色斑,多在出生時即已存在,終生不變。摩擦患部時,周圍皮膚充血而白斑處依然如故,而白斑症不會出現該種表現,由此可與白斑症區別。

無色素痣

出生時或出生後不久發病,損害往往沿神經節段分布,表現為局限性或泛發性減色素斑,境界模糊,邊緣多呈鋸齒狀,周圍幾乎無色素增殖暈,有時其內混有淡褐色粟粒至扁豆大雀斑樣斑點,感覺正常,持續終生不變。而白斑症多與正常皮膚之間的邊界較為清楚,據此兩者可進行鑑別。

單純糠疹

該病多見於兒童,一般病變周圍的皮膚與正常皮膚邊界不清,屬於一種色素減退斑,而白斑症屬於色素缺失斑,一般病變部位皮膚與周圍皮膚邊界清晰,據此兩者可進行鑑別。

治療

由於白斑症病因不明,目前的治療均為對症治療。主要採用各種方法控制病情進展使之穩定,然後使皮損區色素恢復,達到形態和功能上的修復。

口服藥物

糖皮質類固醇

常用普賴鬆可以有效控制病情的進展,防止病情逐漸加重。

中藥製劑

如白斑症丸、白靈片口服,可以治療各種類型的白斑症。

局部外用藥物

Tacrolimus

使用該藥物治療白斑症,可有效幫助恢復皮膚顏色,減少白斑的進展,可用於生殖器等皮膚嬌嫩的部位。

激素軟膏

如糠酸莫米松乳膏,可以防止白斑擴散,幫助恢復皮膚顏色,但是應用該類藥物時要防止出現微血管擴張、皮膚萎縮等併發症。

維他命D3衍生物

可外用 Calcipotriol 或 Tacalcitol 軟膏,與NB-UVB聯用可增強療效。

氮芥乙醇

鹽酸氮芥、 Promethazine 及甘油溶於95%乙醇中外用,需新鮮配製, 冰箱內保存。

當病人應用藥物療法無效,且處於穩定期的局限性小面積白斑,特別是節段型者,可考慮應用外科或內外科聯合療法。手術治療白斑症的方法有移植治療、紋色法與皮膚磨削術3種,其中移植治療應用較廣,又可分為組織移植與細胞移植。手術治療不適於幼小兒童,因其依從性差。

組織移植

即採用不同的取皮法,從病人自身肉眼正常的皮膚處取下供皮,並將其移植到白斑處的一種治療方法。組織移植包括全厚層鑽孔移植、薄層削片移植、單株毛囊移植與發皰移植等。

細胞移植

- 目前有兩種,即表皮細胞懸液移植與培養的黑素細胞移植,後者是借用細胞培養術來增 殖黑素細胞的數量,然後將其移植到白斑處的一種手術。一般從病人皮膚中分離黑素細胞進行培養、増殖,最後進行移植。

- 移植成功率受多種因素影響。研究表明,白斑處有微環境的改變。此外,黑素細胞體外培養後有無變化,染色體的正常核型有無畸變可能,移植片對人體有無不良影響以及遠期效果等,均需做進一步觀察與研究。

光療

光療是利用不同波長光源的物理特性,來治療各種皮膚疾病,常用的有雷射、紫外線和紅外光等。

窄波紫外線UVB311nm

1997年有專家單獨使用照射方法治療白瘢風,與PUVA比較UVB為67%,認為該波段紫外線照射無光變應性反應,光毒性小,色素恢復較一致,色差小、療效好。長期照射皮膚無過度角化,療程短、安全性大。

單頻準分子雷射UVB308nm

這是一種新型的紫外線光源,又稱靶式UVB,與傳統的紫外線療法相比有3個特點:

- 需要的治療次數及累積照射劑量更少。

- 病人依從性好。

- 其光束僅幾公分,僅使受累的皮膚暴露於照射光。

脫色治療

脫色療法又稱逆向療法,使用脫色劑外塗久治不愈的白斑邊緣著色過深的皮膚,使之變淡,接近於正常皮膚色澤,即減輕色差,達到美感的目的。對多種治療無效且白斑面積達50%~80%體表面積者,可推薦行脫色療法。常用的脫色劑有3%~20%氫醌單苯醚霜、 3%~10%過氧化氫液等。但外用這些脫色劑不一定能達到預期的效果,且所需脫色時間亦較長,一般要外用10個月或更長時間;少數病例應用脫色劑脫色的部位還有可能誘發新的白斑。外用脫色劑還有一些不良反應,因此選擇此治療方法,要在嚴格的醫生指導下進行。

注意勞逸結合、心情舒暢,積極配合治療,對郁致病的病人進行心理疏導,使病人積極樂觀看待疾病,避免有較重的心理負擔。

中醫藥治療適用於各型各期的白斑症,疏肝解郁、活血去風是治療白斑症的主要法則。治療時依據辨證兼用滋肝補腎、調整免疫的藥物。同時考慮到有利於恢復或加速黑素細胞合成黑素,可在處方中酌情加入白芷、獨活、蒼朮、虎杖、沙參、補骨脂等富含咲喃香豆素類物質。

預後

白斑症是臨床比較難治的皮膚病之一,治療應個體化,單一治療難以達到較好的效果。治療後鞏固一段時期,有助於防止復發。

白斑症治療比較困難,但可以達到臨床治癒,需堅持治療,治療效果因人而異。

本病影響美觀,一般不影響壽命。

飲食

白斑症病人應注合理飲食、避免不規律進食、暴飲暴食,多食用富含絡氨酸與礦物質銅、鋅的食物,促進黑色素的生成。儘量避免食用維他命C含量多的食物,以免影響疾病的恢復。

- 少吃富含維他命C的食物,如桔子、番茄、葡萄、山楂、奇異果等。

- 忌暴飲暴食,少食過辣、過酸等食物。

- 宜食用新鮮蔬菜、動物內臟、瘦肉、蛋、牛奶。

- 在平時宜多進食豆類及其製品,可以多吃黑芝麻、核桃、黑豆、黑桑葚等食品,能夠促進黑色素的生成。

照護

白斑症病人的護理主要以鞏固治療為主,注意減少對病變部位的刺激,及時調節情緒,使病人保持良好心態,積極治療。

- 病人應避免受到化學性刺激,儘量不直接接觸農藥、化肥、刺激性化妝品。

- 保持良好心態,避免情緒激動。

- 按時吃藥,調整作息,規律生活。

- 日常注意做好防曬,不宜進行日光浴和使用太陽燈,避免陽光暴曬。

- 穿著寬鬆衣物,避免化纖及毛製品貼身穿著導致皮膚反應。

- 應用激素治療的病人需要觀察藥物不良反應,外塗皮膚處是否出現微血管擴張、皮膚萎縮等情況,應用 Tacrolimus 軟膏等治療者,需要觀察有無痤瘡、毛囊炎的發生,出現異常需要及時停藥就醫。

- 選擇光療、脫色治療者治療後需要觀察皮膚是否出現紅腫、疼痛等情況。手術治療者,需要監測切開是否有紅腫、疼痛等感染情況。

預防

由於白斑症病因尚不明確,目前還沒有特異的篩檢方法。但調整生活習慣,對預防疾病發生或避免疾病進一步加重有益處。

- 平時應注意多鍛煉,增加運動次數,提高自身免疫力。

- 規律生活,保持樂觀的積極心態。

- 外出做好防護,避免曬傷和過度暴曬。

- 少接觸不良化學物質,最好選擇添加劑較少的護膚品。