三叉神經痛

概述

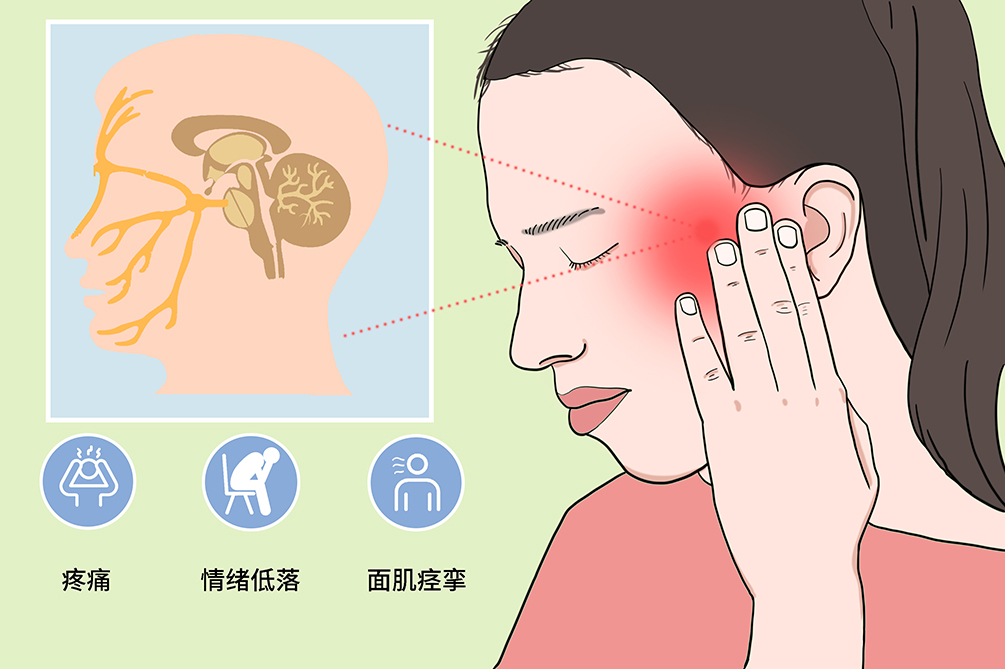

三叉神經痛是常見的腦神經疾病之一,主要是以一側臉部的三叉神經疼痛為主,疼痛多分布在下巴、牙齒、牙齦、嘴唇等周圍,臨床通常需要與牙痛、舌咽神經痛、三叉神經炎、蝶齶神經痛等相鑑別。能夠誘發三叉神經痛的病因較多,但具體原因尚不清楚。

- 就診科別:

- 神經內科、疼痛科、神經外科

- 英文名稱:

- Trigeminal neuralgia

- 疾病別稱:

- 原發性三叉神經痛、痛性抽搐

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 臉部麻木、顱內低壓症候群、無菌性腦膜炎

- 治療周期:

- 間歇性治療

- 臨床症狀:

- 疼痛

- 好發人群:

- 40歲以上人群

- 常用藥物:

- Carbamazepine 、 Pregabalin 、 Gabapentin

- 常用檢查:

- 顱腦磁振造影、三叉神經反射電生理學檢測、影像學檢查

按病因可分為:

原發性三叉神經痛

原因不明,可能與神經受壓或異常放電有關。

繼發性三叉神經痛

疼痛為持續性,伴患側臉部感覺減退、角膜反射遲鈍等,常合併其他腦神經損害症狀,常見於多發性硬化、延髓空洞症、原發性或轉移性顱底腫瘤等。

按疼痛的症狀特點分為:

典型三叉神經痛

該類型呈陣發性反覆發作的疼痛,病人有明顯的間歇期,並且在間歇期內並沒明顯的疼痛感。

不典型三叉神經痛

該類型呈持續時間較長的疼痛,並有陣發性加重的特點,並且沒有觸發點現象。

病因

原發性三叉神經痛病因尚未完全明了,推測發病機制根據病變的部分和原因有兩種學說,分別是周圍學說和中樞學說。繼發性三叉神經痛由大腦內外的器質性病變引起,如鄰近部位小腦橋腦角的腫瘤、炎症、外傷、血管畸形壓迫等。

原發性三叉神經痛

周圍學說認為病變位於半月神經節到腦橋間的部分,是由於多種原因引起的壓迫所致。中樞學說認為三叉神經痛為一種感覺性癲癇樣發作,異常放電部位可能在三叉神經脊束核或腦幹。

繼發性三叉神經痛

如小腦橋腦角部位腫瘤、顱底鼻咽癌、炎症、外傷、血管畸形壓迫了三叉神經,也會引起三叉神經痛。

- 在進行牙科或外科手術時可能會損傷三叉神經。

- 遺傳因素,如遺傳基因的異常可能會誘發該病。

- 在離婚、親人去世等造成自身精神壓力大時,也會誘發該病。

- 某些因素造成免疫功能的異常,也會引發該病。

所有患三叉神經痛的人群中,40歲以上病人占70%~80%,女性多於男性。

成年及老人多見,女性多於男性。

症狀

三叉神經痛常局限於三叉神分布區,主要是面頰上下頜及舌部明顯的劇烈電擊樣、針刺樣、刀割樣或撕裂樣疼痛,突發突止,間歇期完全正常,可呈周期樣發作。

疼痛

常局限於三叉神分布區,表現為以面頰上下頜及舌部明顯的劇烈電擊樣、針刺樣、刀割樣或撕裂樣疼痛,持續數秒或1~2分鐘,突發突止,間歇期完全正常。病人口角、鼻翼、頰部或舌部為敏感區,輕觸可誘發,稱為扳機點或觸發點。病程呈周期性,發作可為數日、數周或數月不等,緩解期如常人。隨著病程遷延,發作次數逐漸增多,發作時間延長,間歇期縮短,甚至為持續性發作,很少自愈。

病人主要表現因恐懼疼痛不敢洗臉、刷牙、進食,臉部、口腔衛生差、面色憔悴、情緒低落。嚴重病例可因疼痛出現面肌反射性抽搐,口角牽向患側,即痛性抽搐。

顱神經功能障礙

病人主要表現為復視、聽力下降、顏面神經麻痹和臉部麻木,少數病人可出現聲音嘶啞和飲水嗆咳等症狀。

小腦、腦幹損傷

病人主要表現為血壓驟然升高,同時脈搏減慢,清醒後又出現意識障礙、一側瞳孔散大、光反射減弱或消失等症狀。

腦脊髓液漏

病人可表現為有液體從鼻腔或耳部流出,並伴有明顯的頭痛。

顱內低壓症候群

病人可表現為頭痛、頭暈、噁心及非噴射狀嘔吐,同時血壓偏低、脈率加快,放低頭位後症狀可緩解。

無菌性腦膜炎

病人主要表現為發熱、頭痛、胃腸道反應,以及全身不適等症狀。

看醫

由於疼痛發作時程度比較劇烈,嚴重影響病人的生活,有典型三叉神經痛發作特點者,需要就診給予藥物治療,藥物不緩解可考慮類固醇治療或者手術治療。

由於疼痛發作時程度比較劇烈,會嚴重影響到人們的日常生活,一旦有三叉神經痛的發作,需要到醫院就醫,並進一步檢查有無繼發性三叉神經痛。

- 大多病人優先考慮去神經內科就診。

- 若口服藥物治療無效者可於疼痛科進行類固醇治療,或者到神經外科行手術治療。

- 因為什麼來就診的?

- 疼痛的部位、持續時間、性質?

- 疼痛誘發因素?(如多飲、多尿、多食、口乾等)

- 是否有伴隨症狀?(如乏力、情緒低落、不敢洗臉刷牙等)

- 既往有無其他的病史?

體格檢查

由醫生通過視診、觸診,了解疼痛的確切位置。

影像學檢查

顱腦磁振造影、顱腦MRA、顱腦CT、神經電生理檢查,有助於判斷三叉神經痛的病因和病變部位。

三叉神經痛的診斷需要根據病人的臨床表現,尤其是其發作特點,診斷並不困難。但是要與繼發性的三叉神經痛鑑別,常見的繼發性三叉神經痛的病因有鼻咽癌顱內轉移、聽神經瘤、膽脂瘤及多發性硬化等,診斷有以下特點:

- 疼痛的程度常常不如原發性三叉神經痛劇烈,尤其是在起病的初期。

- 疼痛往往為持續性隱痛、陣痛,陣發性加劇。

- 有神經系統的陽性體徵,尤其是角膜反射的改變、同側臉部的感覺障礙及三叉神經運動支的功能障礙。

牙痛

牙痛常為持續性鈍痛,局限於牙齦部,可因進食冷、熱食物加劇,X線檢查可發現蛀牙、腫瘤等有助鑑別。

舌咽神經痛

較少見,常見於年輕婦女。局限於扁桃腺、舌根、咽及耳道深部即舌咽神經分布區的陣發性疼痛,性質類似三叉神經痛。吞咽、講話、打呵欠、咳嗽常可誘發。在咽喉、舌根扁桃腺窩等觸發點,用4%古柯鹼或1%丁卡因噴塗可阻止發作。

三叉神經炎

該病病人多表現為受累側三叉神經區域的持續性疼痛,多數為一側發病,少數病人可兩側發病,可通過神經系統檢查進行鑑別診斷。

蝶齶神經痛

該病病人主要表現為顏面深部的持續性疼痛,並且疼痛呈燒灼樣,疼痛的發作也無規律性,可通過臨床症狀的不同進行區分。

治療

三叉神經痛首選藥物治療,無效或失效時選用類固醇治療、經皮半月神經節射頻電凝療、三叉神經微血管減壓術。

Carbamazepine

首選治療藥物,有效率可達70%~80%。不良反應可見頭暈、嗜睡、口乾、噁心、消化不良等,停藥後多可消失。出現皮疹、小腦萎縮症、再生不良性貧血、昏迷、肝功能受損、心絞痛、精神症狀時需立即停藥,孕婦忌用。

Phenytoin Sodium

Phenytoin Sodium 也可以作為治療三叉神經痛的藥物,但是有效率遠較 Carbamazepine 低。椐國內外文獻報導,其有效率為20%~64%。效果不佳時可增加劑量。

Gabapentin

口服,酌情逐漸加量。常見副作用有嗜睡、眩暈、步態不穩,隨著藥物的繼續使用,症狀可減輕或消失,孕婦忌用。

Pregabalin

74%的病人疼痛好轉,最常見的不良反應有頭暈、嗜睡、小腦萎縮症,且呈劑量依賴性。如需停用,建議至少用一週時間逐漸減停。

可選用三叉神經感覺根部分切斷術或伽瑪刀治療,止痛效果確切,另有周圍支切除術、三叉神經脊束切斷術目前已較少應用。近年來推崇行三叉神經顯微血管減壓術,止痛同時不產生感覺及運動障礙,是目前廣泛應用的最安全有效的手術方法,但可出現聽力減退、氣栓及滑車、展、面神經暫時性麻痹等併發症。

類固醇治療

服藥無效或有明顯副作用、拒絕手術治療或不適於手術治療者,可試行無水乙醇或甘油封閉三叉神經分支或半月神經節,破壞感覺神經細胞,可達止痛效果,不良反應為注射區臉部感覺缺失。

經皮半月神經節射頻電凝療法

X線監視或CT導向下將射頻針經皮刺入三叉神經節處,選擇性破壞半月神經節後無髓鞘Aδ及C纖維(傳導痛、溫覺),保留有髓鞘Aα及β粗纖維(傳導觸覺),療效達90%以上。適用於年老體衰有系統疾病、不能耐受手術者,約20%應用此療法的病人出現臉部感覺異常、角膜炎、咀嚼肌無力、復視、帶狀皰疹等併發症。長期隨訪復發率為21%~28%,重複應用有效。

加馬刀治療

可採用加馬刀照射的方式,降低三叉神經的敏感性,一般在治療後1個月可發揮作用。

中醫治療

可採用體針、電針、腹針、縫線以埋針等方式進行治療。

預後

三叉神經痛預後較好,藥物控制不佳時可手術治療,絕大部分病人症狀可有效控制,一般不會影響自然壽命。

藥物尚不能治癒本病,部分病人手術效果較好。

本病一般不會影響自然壽命。

當服用藥物期間治療效果不佳,發作次數頻繁時需要複診,調整藥物治療劑量或者方案。

飲食

三叉神經痛的病人宜選擇質軟、易嚼食物,針對疼痛發作頻繁者,宜要進食流食,不宜食用辛辣、過酸、過甜食物以及寒性食物。

三叉神經痛的病人飲食要建議選擇質軟、易嚼食物。尤其是針對咀嚼誘發疼痛的病人,則要進食流食,不建議吃辛辣刺激、過酸、過甜、油炸和寒性食物等,而且飲食要營養豐富,平時應多吃些新鮮水果、蔬菜及豆制類食品。

照護

三叉神經痛病人應注意臉部保暖,日常生活中不用過冷或者過熱刺激的水洗臉。平時應保持情緒穩定,避免情緒激動,避免疲勞熬夜,保持平和的心情和良好的睡眠。

- 注意臉部的保暖避免臉部受涼,如避免冷風吹拂。

- 生活中不用過冷或者過熱的水清洗臉部。

- 平時應保持情緒平穩,避免情緒的突然激動。

- 避免疲勞熬夜,保持良好的睡眠,堅持適當參加體育運動。

對於三叉神經痛發作頻繁者,儘量避免觸碰扳機點,較少誘發發作。

預防

由於該疾病病因尚未明確,目前還沒有特異而有效的預防方法。