殘胃癌

概述

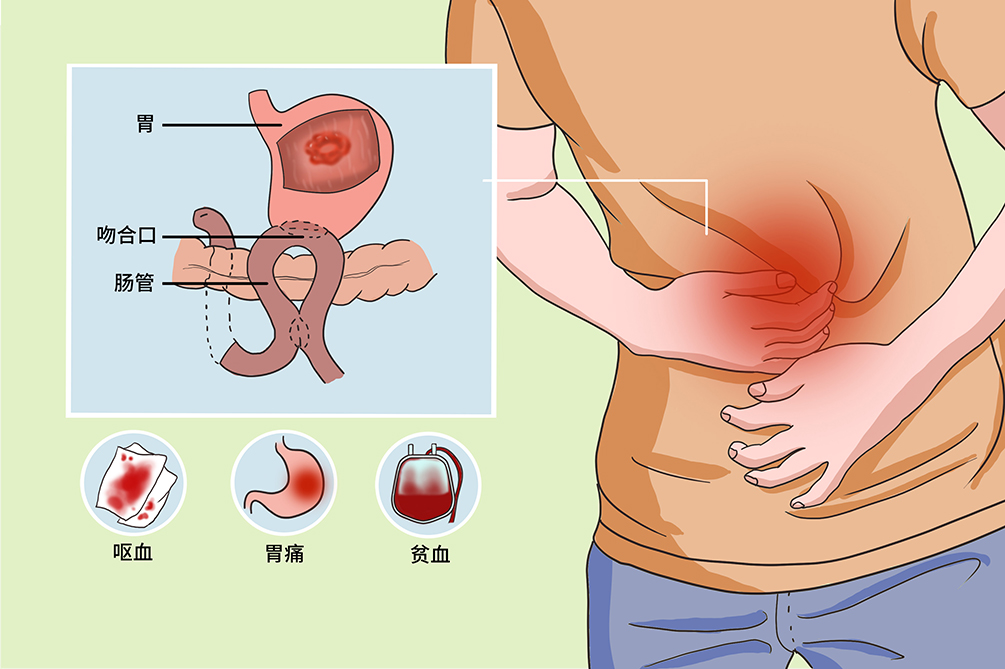

殘胃癌指胃良性病變行胃切除術後5年以上或胃癌行胃切除術後10年以上,殘胃出現的新發癌。胃部分切除術後胃內無酸,膽汁和腸道內細菌逆流入胃引起慢性萎縮性胃炎,這與殘胃癌的發生有一定關係。主要症狀與潰瘍病相似,如腹痛、飽脹、消瘦、嘔血等。X線鋇餐和胃鏡檢查有助於診斷,治療需再次行全胃切除術。

- 就診科別:

- 消化內科、一般外科、急診科

- 英文名稱:

- gastric stump carcInoma

- 疾病別稱:

- 胃手術後繼發性胃癌、胃斷端癌、殘胃斷端癌、胃吻合口癌

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 吻合口梗阻、上消化道出血

- 治療周期:

- 長期維持治療

- 臨床症狀:

- 食慾下降、上腹部無規律性疼痛、進食後上腹飽脹不適感、體重下降、貧血

- 好發人群:

- 行BillrothⅡ式術後的老年病人

- 常用藥物:

- Fluorouracil 、絲裂黴素、 Cisplatin

- 常用檢查:

- 胃鏡檢查、鋇餐檢查、糞便潛血試驗

病因

殘胃癌的主要病因包括胃切除術選擇的術式、術後胃酸分泌減少、胃黏膜細胞營養改變、術後鹼性胃液逆流。殘胃癌非傳染病,無傳播途徑,好發於曾行BillrothⅡ式手術的老年病人,飲食習慣不良可誘發。

手術術式的選擇

胃黏膜保護功能減弱等有關。目前認為胃大部切除術後時間越長殘胃癌發生率越高,而胃切除術後採用BillrothⅡ式吻合術後殘胃癌的發生率明顯高於行BillrothⅠ式吻合者。

胃酸分泌減少

胃酸降低甚至無胃酸,致使大量細菌在胃內繁殖,引起胃內致癌物質亞硝酸胺大量產生,而發生胃癌。此為一緩慢進展過程,故需時較長。

胃黏膜細胞營養改變

胃泌素能夠刺激胃泌酸部位黏膜和十二指腸黏膜的DNA、RNA和蛋白質的合成,從而對胃黏膜起到營養作用;同時可能是通過增加胃黏膜血流量,促進損傷的胃黏膜癒合,增加胃酸分泌等作用來抑制胃癌的發生。胃竇切除以後,胃黏膜和壁細胞就失去了胃泌素的營養作用,胃黏膜的抗損傷機制受到不同程度的削弱。

術後逆流

膽汁、胰液、腸液逆流入殘餘胃內,長期刺激,破壞胃黏膜屏障,導致發生胃炎、胃黏膜萎縮、腸上皮化生、糜爛、潰瘍、異形增生,最後癌變。

長期的飲食不規律、暴飲暴食、吸菸及飲酒均可對殘胃黏膜刺激,長久以後誘發殘胃癌變。

殘胃癌潛伏期較長,20世紀後期,仍有相當多的病人因良性疾病行胃大部切除術。現今殘胃癌的發病率並無下降趨勢,在日本殘胃癌占胃癌的1%~5%,我國尚無具體發病率的統計。從胃手術至殘胃癌發生的時間間隔不等(10~30年),平均為16年。

行BillrothⅡ式術後的老年病人

胃切除術式的選擇對胃的解剖與生理功能的改變不同。研究表明,行BillrothⅡ式重建比行Billroth-Ⅰ式的病人的發病率更高。

症狀

初期殘胃癌無特異症狀,後期可出現食慾異常、上腹部無規律性的疼痛、進食後上腹飽脹不適感或出現不明原因貧血、嘔血、黑便、消瘦等症狀。首次手術距臨床診斷殘胃癌的間隔時間一般為6~35年,嚴重者可併發吻合口梗阻、消化道出血及肝、脾轉移癌。

初期的殘胃癌的臨床表現和體徵無特異性,多是定期複查胃鏡所發現。中末期的殘胃癌常見症狀是上腹不適、疼痛、貧血、黑便、消瘦等,如累及膽管可出現黃疸,以上腹飽脹和黑便最常見。

吻合口梗阻出現噁心、嘔吐,不能進食,末期可能出現上腹部腫塊。

吻合口梗阻

腫瘤持續浸潤、增生可引發吻合口梗阻,出現噁心、嘔吐。

消化道出血

黑便或嘔吐咖啡樣物,伴有乏力納差及貧血症狀。

轉移癌

殘胃癌易發生轉移,可經淋巴結、血道轉移至肝、脾等器官。

腹水

癌腫局部病灶不明顯或由胃壁向腹膜浸潤,可出現腹水症狀。

看醫

病人常因在胃腸道術後出現上腹不適、納差、貧血等症狀而就醫,通過鋇餐檢查、胃鏡檢查、胃黏膜切片檢查檢查,結合病人的病史、臨床表現而確診。需與慢性萎縮性胃炎、原發性食道癌、胃石等疾病鑑別。

- 曾有胃腸道手術史病人需要定期複查胃鏡,如出現自覺上腹不適、隱痛、脹滿、噁心、嘔吐等症狀應及時就醫。

- 出現嘔血、便血者應立即就醫。

殘胃癌病人常因上腹不適、噁心、嘔吐等症狀就診於消化內科完善檢查。初期殘胃癌可以行胃鏡下切除的就診於消化科。再次施行手術治療者需轉診到一般外科。出現劇烈嘔吐、腹部疼痛等症狀,可到急診就診。

- 出現什麼症狀來就診?(上腹不適、隱痛、噁心、嘔吐)症狀持續多久?有沒有逐漸加重?

- 既往有無做過胃腸道手術?有無攜帶上次手術的病歷?

- 既往還有什麼其他病史?

- 有無家族遺傳病史?

- 有無食物、藥物過敏史?

鋇餐檢查

這是一種可靠而且痛苦較小的檢查方法,尤其適合於有嚴重心、肺疾病或胃鏡檢查風險較大的病人。檢查時,腫塊型胃癌表現出胃腔內突起的不規則型充盈缺損;潰瘍型胃癌表現為胃輪廓內的龕影,邊緣不整齊、周圍黏膜皺襞有中斷,蠕動消失的範圍較大;浸潤型胃癌表現為胃壁僵硬、蠕動消失、胃腔縮小、黏膜皺襞消失。對於疾病的鑑別有重要作用。

胃鏡檢查

為首選檢查方法,結合切片檢查可以對殘胃癌作出定性診斷。在胃鏡下表現為殘胃黏膜粗糙、糜爛、出血、隆起及潰瘍。對可疑的部位黏膜取切片檢查,應多點取材,且保證足夠的深度。對一次切片檢查陰性者必要時再次複查。

糞便潛血試驗

胃癌病人的糞便潛血呈陽性者高達90%,即使在初期也超過30%。多次重複取樣檢查可提高陽性率。

血液常規檢查

胃癌病人可因慢性失血、胃酸減少影響鐵的吸收,而出現貧血。

生化及免疫檢查

可對胃液癌胚抗原、酸溶性糖蛋白、乳酸脫氫酶及其同功酶等進行檢查。不過這些指標的特異性不夠強,不能單獨作為判斷依據並且臨床運用不多。

CT檢查

對診斷殘胃癌效果不佳,但對了解殘胃癌是否侵及周圍臟器、判斷殘胃癌的分期、幫助術前決定手術切除範圍是必要的。

超音波內鏡

可用於判斷腫箱浸潤胃壁的程度及其與周圍臟器的關係。

腫瘤標誌物

對於腫瘤的發現、診斷以及鑑別有重要提示作用,但需要結合臨床表現以及檢查手段確診疾病。

進展期殘胃癌診斷不難,初期診斷才是治療效果好壞的關鍵。殘胃癌初期診斷主要依靠加強胃切除術後隨訪,醫務人員和病人均應了解殘胃是癌前狀態,如果術後應該定期胃鏡檢查,如果出現消化道症狀逐漸加重,更應該及時行胃鏡檢查,對可疑部位進行組織切片檢查,以期初期發現殘胃癌或癌前病變,若吻合口部位周圍出現慢性萎縮性胃炎伴腸上皮化生以及異常增生者更要密切進行胃鏡隨診,必要時可行放大胃鏡及腹CT或磁振造影檢查,如果發現吻合口胃壁肥厚、不整或解剖層次失調,要高度懷疑殘胃癌可能。

慢性萎縮性胃炎

因胃竇部惡性病變而行胃大部切除術,大部分病人術後良好。但有的病人術後數年又感上腹不適及隱痛,食慾減退,可能是殘胃炎,此時應注意與殘胃癌鑑別。胃鏡檢查並取切片檢查進行病理分析可與殘胃癌鑑別診斷。

原發性食道癌

胃大部切除術後可發生食道下端及賁門癌,病人表現為進行性吞咽困難。而殘胃癌多數先發生於吻合口附近,先有上腹不適、飽脹、食量減少等症狀。如發生吞咽困難表示病變已發展至賁門胃底部,多為末期症狀,胃鏡檢查及切片檢查可以鑑別。

胃石

胃大部切除術後發生胃石的機會較正常胃的機會增多,其發生原因有人認為與胃大部切除後,殘胃消化能力減弱,在進食含鞣酸的食物(如生柿、山楂及黑棗等)後,形成鞣酸蛋白團塊,不易消化而存留於殘胃內,可誘發潰瘍。其臨床表現有上腹飽脹、疼痛、噁心嘔吐、不能進食,少數病人嘔吐物中含有咖啡樣物,故易被誤診為殘胃癌。但胃石症有明顯進食生柿、山楂等食物史,發病較快。胃石症發生時間文獻報導早者可在術後4週,晚者為術後21年,大多數發生於術後5~10年,這些是易於誤診為殘胃癌的原因。臨床與殘胃癌的鑑別要點除注意發病前進食情況外,主要是胃鏡的檢查有助於診斷。

治療

殘胃癌一經確診,治療原則應以手術切除為主,輔以化療、放療等綜合治療。與原發性胃癌一致,應遵循「安全性、根治性、功能性」的原則,做規範化清掃手術;不可根治者,行姑息性切除、短路手術,輔以術後綜合治療。

化療作為輔助治療方法對殘胃癌的治療依舊有效,新輔助化療可在腫瘤初期抑制癌細胞的擴散,降低腫瘤分期,從而增加了手術的可能性。對於末期無法手術的病人採用放、化療,可起到一定的治療效果。常用的化療藥包括 Fluorouracil 、絲裂黴素、亞硝基脲類、 Cisplatin 、 Etoposide 等,聯合應用。

包括殘胃的病灶切除和根治性淋巴結清掃。手術方式應根據首次手術方式、腫瘤部位、類型、淋巴結轉移程度、範圍及病人全身狀況決定。

病灶切除

- 包括切除殘胃、胃十二指腸或胃空腸的吻合口及鄰近的組織器官。根治性殘胃全切除術適合於大多數初期癌和進展期癌。若合併其他臟器,如橫結腸及繫膜、空腸、胰體胰尾、脾等的侵犯,則需行聯合臟器切除。

- 對部分無法行根治性切除但合併梗阻或出血的病例可行姑息性切除或短路手術,從而減輕病人的症狀、改善其生活質量。腹膜、肝、肺等廣泛轉移為手術禁忌證。

淋巴結清掃

殘胃癌的淋巴結轉移途徑與原發性胃癌不同,手術時須考慮胃切除術後異常淋巴引流及惡性行為的特殊性,進行合理範圍的淋巴結清掃。

預後

在腫瘤得到根治性切除和進行合理範圍淋巴結清掃的情況下,術後輔以綜合治療,殘胃癌的預後與原發性胃癌無顯著區別。病理分期以及能否行有效的手術治療是決定殘胃癌預後的主要因素。

初期的殘胃癌預後良好,部分可以達到治癒性切除。而中末期殘胃癌無法徹底治癒,手術後可再復發和轉移。

第一期及第二期殘胃癌5年總體存活率分別為90%~100%及40%~80%,提示初期殘胃癌預後佳;而進展期預後差,5年總體存活率僅為14%。故殘胃癌的初期發現、初期診斷,有助於提高殘胃癌的存活率。

手術治療後的病人注意術後第1、3、6、12個月複診一次,第二年開始逐漸由3個月複診一次過渡到6個月年一次。複診項目包括腹部超音波、血液常規、內鏡檢查等。

飲食

根據病人的飲食習慣,指導其少食多餐,進營養豐富高蛋白、高維他命易消化飲食。戒菸、戒酒,少食或不食煙燻、醃製食物。術後從流質向普通飲食逐步過渡,切記操之過急。如有腹痛、腹脹不適,應及時向醫生需求幫助。

- 選擇易消化、營養豐富的食物。若併發急性大出血伴噁心、嘔吐者應禁食。少量出血無嘔吐者,可進溫涼、清淡流質飲食。

- 強調吸菸、喝酒對胃腫瘤疾病的危害性,病人應戒菸、戒酒。

- 少食或不食煙燻、醃製食物,如燒烤、泡菜等食物,多吃新鮮水果和蔬菜,避免生冷、辛辣刺激性食物。用餐時限制飲水,避免過甜、過咸、過稠的流質食物,飯後平臥10~20分鐘預防傾倒症候群。必要時常備食物以緩解低血糖症狀。

照護

病人術後應注意休息,根據自身情況,逐步恢復日常活動。注意保持切口周圍皮膚清潔,避免感染。家屬應注意監測病人的生命體徵,幫助病人保持樂觀向上的心態。

- 術後注意休息,根據病人自身的情況,循序漸進,逐步過渡到正常活動,避免勞累及精神過度緊張;注意勞逸結合,可參加適度的工作和運動。

- 病人正確遵醫囑服用幫助消化和營養藥物,預防營養相關性併發症。

- 注意保持手術切口附近皮膚清潔,避免感染。

- 家屬應注意監測病人的生命體徵,監測病人有無脫水,如有異常及時告知醫生。

- 家屬應注意病人用藥有無不良反應,如發熱、過敏、腹痛、噁心等,出現異常及時帶病人就醫,更換藥物及調整劑量。

腫瘤病人應保持良好樂觀向上的心態,積極配合治療,樹立戰勝疾病的信心,家屬應幫助病人調節情緒的方法。

預防

對因胃部病變需行手術及術後病人,應採取積極有效的預防措施,避免殘胃癌的發生,包括手術術式的選擇、術後遵醫囑用藥、抗幽門桿菌及定期的胃鏡複查。

胃腸道術後應定期進行胃鏡複查,通過內鏡進行殘胃癌的初期篩檢。

- 胃部分切除術後應定期複查,良性病變行胃部分切除術後10年以上者,應每年行胃鏡檢查。

- 胃癌術後常規服用胃動力藥物。

- 如果胃癌根治術後,仍然存在幽門桿菌(Hp)感染,需積極治療,避免誘發殘胃癌。

- 飲食需清淡,減少辛辣刺激的食物攝入。避免對胃造成刺激,少食多餐,規律飲食。