眼瞼下垂

概述

正常上瞼瞼緣在睜眼平視前方時,應位於角膜緣與瞳孔上緣間的中點水平,如果低於這個水平,上瞼遮蓋瞳孔超過2mm,視物受到阻擋,則稱為眼瞼下垂。眼瞼下垂是眼科常見病,主要症狀是上瞼不能上提,病人常緊縮額肌、聳肩以助提瞼,重者需仰頭視物。如為兒童,並且下垂超過瞳孔時,可造成患眼弱視。眼瞼下垂是許多疾病的初期症狀,若對此症狀掉以輕心,任其發展,不僅影響美觀,有的還會使人致殘,甚至致死。眼瞼下垂的病因主要有先天性和後天性兩大類,先天性眼瞼下垂的病人應及早手術治療,而後天性眼瞼下垂的病人應首先明確病因,將原發病控制之後再行手術治療。

- 就診科別:

- 眼科

- 英文名稱:

- ptosis

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 有遺傳傾向

- 併發疾病:

- 剝奪性弱視、屈光不正

- 治療周期:

- 6個月左右

- 臨床症狀:

- 上眼瞼下垂,眼瞼鬆弛、增厚

- 好發人群:

- 無特殊人群

- 常用藥物:

- 三磷酸腺苷、維他命B1、 Neostigmine

- 常用檢查:

- 測量瞼裂高度、提上瞼肌功能測定

按照眼瞼下垂的病因分類

先天性眼瞼下垂

最常見,可發生於單眼或雙眼。由於上瞼提肌發育不全,或支配上瞼提肌的神經中樞性或周圍性缺損所致,常與遺傳有關。

後天性眼瞼下垂

根據原因還可分為外傷導致、神經源性、肌源性、機械性以及年齡導致的眼瞼下垂。

病因

引起眼瞼下垂的原因很多,根據眼肌運動障礙的機制,可分為神經源性、肌源性、腱膜性、機械性和假性眼瞼下垂等。

先天性發育異常

多與遺傳有關,大多數為提上瞼肌發育異常,或者支配它的神經發育不良。

眼部外傷

外傷或手術損傷提上瞼肌、Müller肌或動眼神經而造成,通常發生在外傷或手術同側。

神經系統病變

多為大腦內一些支配眼部肌肉的神經發生病變,比如一些大腦腫瘤、多發性硬化、核上性病變、Horner's症候群等。

肌肉系統病變

如重症肌無力、眼外肌麻痹、肌強直等,都可能累及眼部提上瞼肌,從而表現出眼瞼下垂。

其他

隨著年齡增長眼部組織退化性變化,提上瞼肌腱膜隨著年齡增長而變薄,與提上瞼肌之間斷裂,造成眼瞼下垂。

尚無具體流行病學數據。

症狀

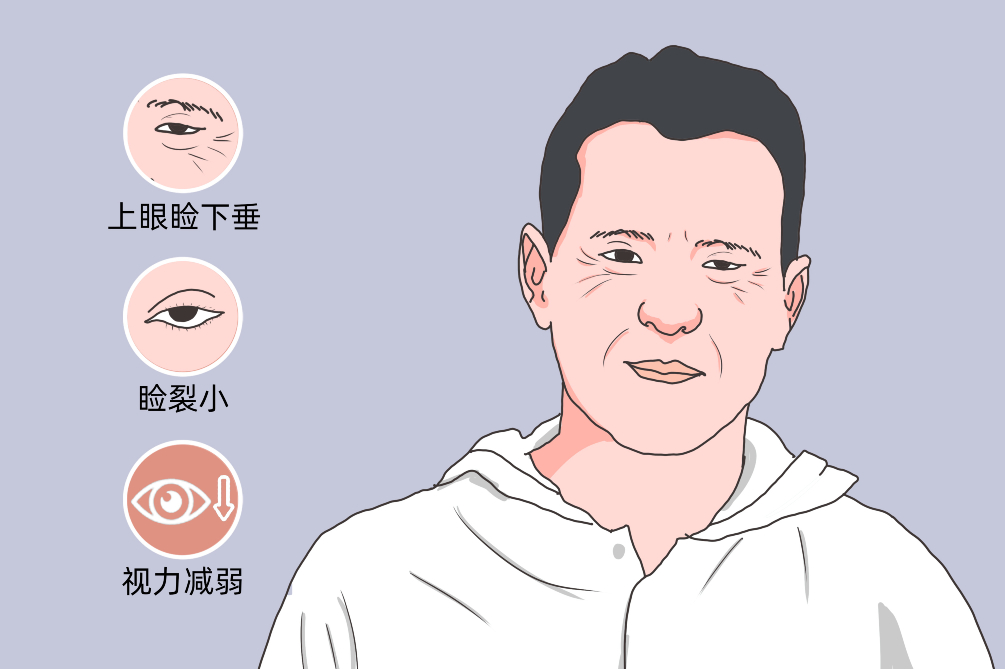

眼瞼下垂的典型表現是上眼瞼下垂,眼瞼增厚。鬆弛,單眼患病者兩眼大小也會不一樣。由於下垂的上眼瞼會遮擋眼球的一部分,導致病人視力減弱,無法正常的平視前方,一般需要仰頭或挑眉形成特殊體位。而由於導致眼瞼下垂的病因多種多樣,故而不同病因的病人會有各種原發病的表現。

根據眼瞼下垂的程度可將其分為輕、中、重度。

- 輕度病人僅表現為瞼裂小、眼睛無神。

- 中、重度病人上眼瞼下垂的比較嚴重,會擋住眼球的一部分甚至更多,導致病人視力減弱,無法正常平視前方,需要皺眉或仰頭,久而久之會影響患兒脊椎發育,還會增加額部皺紋。此外,上眼瞼下垂過多,中度遮擋瞳孔,還會影響視力發育,從而形成剝奪性弱視。如果伴眼外肌麻痹,還可能存在斜視的情況。

不同原因導致的眼瞼下垂還會出現其原發病的症狀。

- 各種原因導致的動眼神經及動眼神經核病變引起的眼瞼下垂,常伴發眼球運動困難、瞳孔散大等症狀。

- 甲狀腺亢進性眼病出現雙眼不對稱性的眼外肌麻痹,下直肌和內直肌最易受累,並出現復視,之後逐漸出現眼瞼下垂以及其他眼外肌麻痹,同時伴有突眼、球結膜水腫、角膜潰瘍、視力視野障礙等。

- 重症肌無力引發的眼瞼下垂,還伴發復視、四肢近端無力等症狀。

- 糖尿病引發的眼瞼下垂常伴有眼外肌麻痹、眼球活動受限,其特徵為不伴或僅有輕微瞳孔改變。在眼瞼下垂之前常有前額、眶上區疼痛,可有外展神經、滑車神經麻痹等表現。

- Horner症候群除眼瞼下垂以外,還會有同側瞳孔縮小,眼球輕微內陷,半側臉部無汗。

- 兒童病人常可見剝奪性弱視以及屈光不正,單眼患兒更加嚴重。由於無法正常平視前方,需要皺眉或仰頭,久而久之會影響患兒脊椎發育。

- 上眼瞼下垂常伴有閉合不全,容易發生暴露性角膜炎,更嚴重的可導致失明。

- 眼瞼下垂還會影響美觀,從而導致病人心理狀況不佳。

看醫

眼瞼下垂會影響病人視力,導致脊椎發育異常,故建議病人積極就醫,配合醫生進行眼科檢查,明確診斷。

出現眼瞼下垂的症狀時應及時就醫。

大多數病人於眼科就診。

- 從什麼時候開始出現不舒服?

- 不適的感覺是否由明顯的因素引起?

- 有無瞳孔縮小、眼球內陷、顏面潮紅及無汗、眼球運動障礙、四肢無力等伴隨症狀?

- 是否到過醫院就診?做過哪些檢查?檢查結果是什麼?

- 有無藥物過敏史?

體格檢查

觀察眼瞼下垂程度,病人眼球上下轉動時眼瞼通常相對固定,並且眼瞼皺褶形成困難。

眼科常規檢查

包括視力、外眼和內眼檢查、驗光、斜視的遮蓋試驗等。

測量瞼裂高度

眼瞼的高度一般在7.41~8.92mm之間,對於眼瞼下垂病人而言,一般眼瞼測量平均值在15mm。受到病人年齡不同的影響,人們瞼值高度與眼球關節具有比較大的不同。

提上瞼肌功能測定

讓病人的眼部向前平視,向上、向下注視,從而來對不同的注視狀態進行眼瞼高度測量,與此同時注意觀察瞼裂與眼球關係,同時要注意記錄上瞼上舉所能夠持續的時間,以此來判斷上瞼肌功能是否正常。

其他檢查

包括系統的軀體運動、感覺和自律神經功能檢查,以評估病人全身狀況。

若符合以下三條,說明病人存在眼瞼下垂:

- 囑病人做眼的閉啟運動,如有眼瞼下垂,則可見在睜眼情況下患側較健側眼裂變小,並通過兩側上瞼瞼緣遮蓋角膜程度來確定。

- 病人睜眼時,檢查者觸病人眉毛上方,試其有無額肌代償性收縮。

- 令病人向左右兩側注視,外展時眼瞼下垂明顯,內收時減輕。

判斷眼瞼下垂嚴重程度的標準:

一級

輕度眼瞼下垂,下垂距離在2mm以內。

二級

中度眼瞼下垂,下垂距離在2~4mm。

三級

重度眼瞼下垂,下垂距離大於4mm或完全閉合。

治療

眼瞼下垂會影響病人視力,影響美觀,又無藥物可治療,因此必須通過手術治療。術前對接受手術者應認真檢查,明確病因。先天性眼瞼下垂最常見,也是最佳的手術適應症。

因神經系統疾病、其他眼部疾病或全身性疾病所致的眼瞼下垂,應先行病因治療,無效時再考慮手術。

肌源性或麻痹性眼瞼下垂可用三磷酸腺苷、維他命B1或 Neostigmine ,提高肌肉的活動功能,久治無效時再慎重考慮手術。

上瞼提肌縮短術

適用於上瞼提肌功能尚未完全喪失者,術前停戴隱形眼鏡,並遵醫囑預防性服用抗生素1~3天。術前還需完善各項檢查,如瞼裂大小、上瞼提肌肌力、額肌肌力、上瞼上提量、視功能檢查、屈光狀態檢查、眼位及眼球運動檢查、瞼緣角膜映光距離等。上瞼提肌縮短術治療中、輕度眼瞼下垂可獲得較滿意的效果,但有時可發生如下併發症:

- 矯正不足:上瞼提肌縮短不充分所致,半年後可再次行上瞼提肌縮短術或改用額肌懸吊術。

- 矯正過度:由於上瞼提肌切除過多,或固定上瞼提肌於瞼板上位置過低引起。術後初期發現過度矯正在3mm以上者,儘早拆除縫線,或重新切開調整上瞼提肌的縫合位置。

額肌懸吊術

適應症為重度眼瞼下垂病人、3歲以下的重型先天性眼瞼下垂。不適於行上瞼提肌縮短術者、眼瞼下垂嚴重的瞼裂狹窄症候群兒童、行提上瞼肌縮短術不能改善者。選擇懸吊材料常用的有自身闊筋膜、皮膚輪匝肌、真皮等,可根據病人的自身情況、眼部特點等綜合考量之後再進行選擇。

病人可出現睜眼困難、兩眼大小不對稱等,導致容貌、形象受損,造成病人自卑心理,應評估病人的情緒狀況,並請心理科醫生進行治療。

預後

成人以及超過3歲的孩子手術成功率很高,3歲以下兒童易復發,需要等到孩子長到3歲以上時進行第二次手術。同時要做好術後護理,謹防可能出現的各種併發症,按醫囑規律用藥和複診。

- 3歲以下的兒童,眼皮內部的瞼板發育不完善,需要選擇吊線法手術治療,但非常容易復發,需要等到孩子長到3歲以上時進行第二次手術。

- 成人以及超過3歲的孩子可以選擇額肌懸吊術治療眼瞼下垂,手術成功率大於80%,如有復發可進行二次手術。

眼瞼下垂一般不影響病人的自然壽命。

病人每周複診,至鬆弛恢復後,複診預留時間為半天。

飲食

眼瞼下垂病人無特殊飲食注意事項,建議進食蛋白質豐富,且富含維他命以及纖維多的食物,避免進食辛辣、刺激或高脂肪的食物。

- 可進食蛋白質豐富、富含維他命及纖維的食物,如奶、肉、黃瓜、番茄、玉米、糙米等。

- 避免進食辛辣、刺激以及高脂肪食物,如蔥、姜、蒜、韭菜、油炸食品、奶油等。

照護

眼瞼下垂術後有一個組織的恢復過程,在這個過程中可能出現各類併發症,從而導致預後不良,影響病人生理功能,所以應密切注意術後護理。

- 保證手術部位清潔,術後一週內避免髒水入眼,保持眼部衛生,勿揉眼。

- 術後一般7~10天才能拆除皮膚縫線,在這期間手術切口尚未癒合,因此,在洗澡或洗頭時避免手術部位沾水,防止切口感染,不宜游泳,不宜睡前飲水。

- 病人可多休息,避免頭部用力,避免碰撞術眼,勿咳嗽或大聲交談,勿用力大小便。

- 術後遵醫囑滴抗菌素眼藥預防感染。

- 密切觀察病人病情變化,注意傷口有無紅腫、疼痛。

- 監測病人生命體徵,注意保持術眼敷料乾燥、整潔。

- 了解病人眼瞼閉合狀態、角膜暴露程度、穹窿部結膜脫垂情況。

- 病人術後特別注意有無縫線和睫毛刺激角膜,了解眼瞼閉合狀態、角膜暴露程度、穹窿部結膜脫垂情況,保持局部創口乾燥,一般術後加壓包紮24小時。

- 術後上瞼被提起,角膜暴露在外,容易發生暴露性角膜炎,應塗大量眼膏保護角膜,同時使用抗生素。

- 手術近期注意觀察患兒瞬目情況,如果瞬目明顯減少,要時時提醒患兒做閉目、瞬目或轉動眼球的動作。

預防

先天性眼瞼下垂是一種常染色體顯性或隱性遺傳性疾病,是因為動眼神經核發育不全或提上瞼肌發育不良所導致,所以無法預防。後天性眼瞼下垂預防主要針對病因進行干預治療,避免眼瞼損傷以及眼瞼的炎症。

- 工作時注意保護眼睛,可戴護目鏡等,避免眼外傷。

- 不宜長期配戴隱形眼鏡。

- 眼部出現異常症狀,及時就醫。