蜘蛛網膜下腔出血

概述

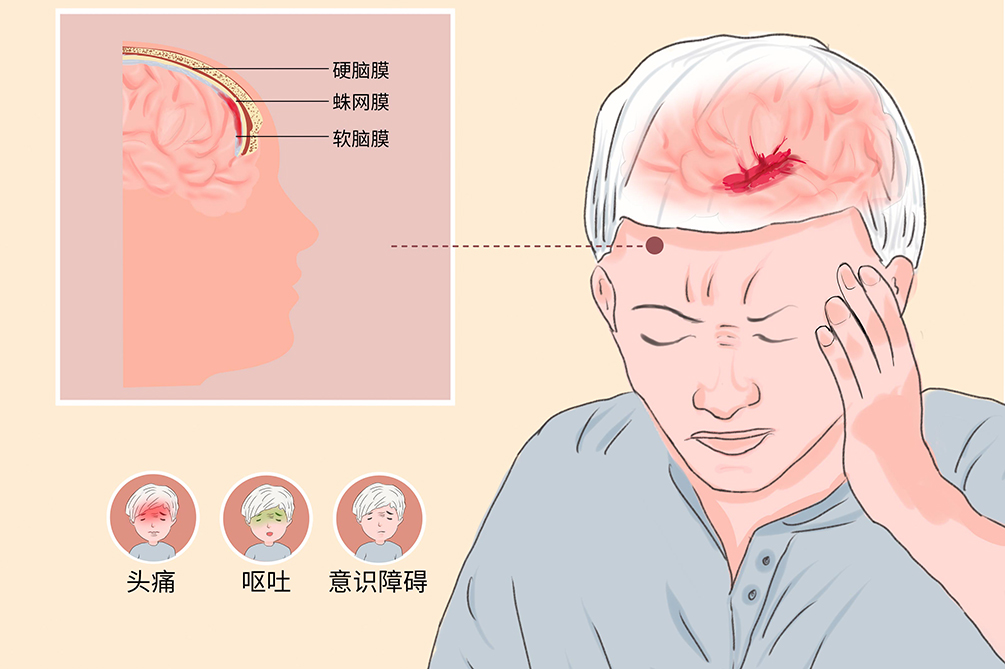

蜘蛛網膜下腔出血是指腦底部或腦表面血管破裂後,血液流入蜘蛛網膜下腔引起相應臨床症狀的一種腦中風。臨床上分為原發性蜘蛛網膜下腔出血和繼發性蜘蛛網膜下腔出血,原發性蜘蛛網膜下腔出血約占急性腦中風的10%,是一種非常嚴重的常見疾病。

- 就診科別:

- 神經內科、神經外科、急診科

- 英文名稱:

- subarachnoid hemorrhage,SAH

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 腦再出血、腦血管痙攣、腦積水

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

- 劇烈頭痛、噁心、嘔吐、腦膜刺激征、意識障礙

- 好發人群:

- 顱內動脈瘤病人、腦血管畸形病人、腦底異常血管網病人

- 常用藥物:

- 甘露醇、氨甲苯酸、 Nimodipine

- 常用檢查:

- 頭部CT、頭部磁振造影、腦脊髓液、腦血管影像學、經顱都卜勒

臨床分為原發性蜘蛛網膜下腔和繼發性蜘蛛網膜下腔出血。

原發性蜘蛛網膜下腔出血

動脈瘤或腦動靜脈畸形裂,導致血液直接流入蜘蛛網膜下腔。

繼發性蜘蛛網膜下腔出血

腦實質、腦室出血,外傷性硬膜下或硬膜外出血流入蜘蛛網膜下腔。

病因

能夠引起腦血管破裂的原因均可能導致蜘蛛網膜下腔出血。

- 顱內動脈瘤最常見,占50%~85%。

- 腦血管畸形主要是動靜脈畸形,青少年多見,占2%左右。

- 腦底異常血管網病(煙霧病)約占1%。

- 其他夾層動脈瘤、血管炎、顱內靜脈系統血栓形成、結締組織病、血液病、顱內腫瘤、凝血障礙性疾病、抗凝治療併發症等。

- 部分病人出血原因不明,如原發性中腦周圍出血。

高血壓、吸菸、過量飲酒、既往有動脈瘤破裂史、動脈瘤體積較大、多發性動脈瘤等均可誘發。

該疾病好發年齡為40~60歲,但也可發生於兒童或者老年,產生這些差異可能與激素水平有關。我國蜘蛛網膜下腔出血占所有腦中風的5%~10%,年發病率為(6~20)/100萬。從1955年~2003年,該疾病的發生率以每年6%的速度下降。

- 有動脈瘤、腦血管畸形、腦底異常血管網、高血壓、吸菸、酗酒、家族史情況的人群。

- 女性病人。

- 40~60歲年齡段人群。

症狀

蜘蛛網膜下腔出血臨床上起病情況是突然起病,以數秒或數分鐘速度發生的劇烈頭痛是常見的起病方式。病人常能清楚地描述發病時間和情景。

- 劇烈頭痛同時,多伴有噁心、嘔吐。

- 頸項強直和血性腦脊髓液。

- 意識障礙和精神症狀,可有意識障礙或煩躁、譫妄幻覺等精神症狀;少數出現部分性或全面性癲癇發作,還有少部分病人出現局灶性神經功能缺損體徵,如動眼神經麻痹、輕偏癱、失語或感覺障礙等。

- 高熱,常發生在出血後3~6天,一般可達38.5℃~40℃,與紅血球破壞和發熱原釋放有關。

- 青壯年病人多出現腦膜刺激征且比較明顯,頭痛、嘔吐,脖子僵直。

伴或不伴局灶體徵,例如眼睛不能動、不能說話、感覺障礙等。

再出血

是一種嚴重的併發症。病人在病情穩定或好轉的情況下,突然發生劇烈頭痛、噁心、嘔吐、意識障礙加深、抽搐、原有症狀和體徵加重或重新出現等。再出血的病死率約為50%,發病後24小時內再出血的風險最大,以後4週內再出血的風險均較高。

腦血管痙攣

大約20%~30%的病人出現腦血管痙孿,引起遲發性缺血性損傷,可繼發腦梗塞。血管痙攣一般於蜘蛛網膜下腔出血後3~5天開始14天為高峰期,2~4周後逐漸減少。臨床表現為意識改變、局灶性神經功能損害體徵如偏癱,或兩者均有。動脈瘤附近腦組織損害的症狀通常最嚴重。

腦積水

約15%~20%的病人可出現急性阻塞性腦積水,多發生於出血後1週內,因蜘蛛網膜下腔和腦室內血凝塊阻塞腦脊髓液循環通路所致。輕者表現為嗜睡、精神運動遲緩和近記憶損害,重者出現頭痛、嘔吐、意識障礙等。

其他

約5%~10%的病人出現癲癇發作,其中2/3發生於1個月內,其餘發生於1年內。約5%~30%的病人出現低鈉血症,主要由抗利尿激素分泌改變和游離水瀦留引起。少數嚴重病人因丘腦下部損傷可出現神經源性心功能障礙和肺水腫。

看醫

多數蜘蛛網膜下腔出血病人因劇烈疼痛於急診就診,少數病人未引起重視,未及時就醫而導致意外事件發生。

- 對於高危人群,定期體檢非常有必要,重視體檢中的血管檢查。

- 無論是不是高危人群,一旦出現劇烈頭痛,立即就診醫院進一步檢查。

- 高血壓病人如果出現血壓突然增高,伴有劇烈頭痛,或者伴有肢體偏癱、癲癇發作等症狀,建議立即就診醫院。

- 大多病人就診於急診科。

- 部分病人就診中風中心和神經內科。

- 因為什麼來就診的?

- 症狀什麼時候出現?

- 目前都有什麼症狀?(如頭痛、噁心、嘔吐、肢體活動不利等)

- 既往有無其他的病史?

- 平時吸菸、飲酒嗎?

頭顱CT

是診斷SAH的首選方法,CT平掃最常表現為基底池彌散性高密度影像。CT對蜘蛛網膜下腔出血診斷的敏感性在24小時內為90%~95%,3天為80%,1週為50%。

頭顱磁振造影

當病後1~2週,CT不能提供蜘蛛網膜下腔出血的證據時,磁振造影可作為診斷網膜下整出血和了解破裂動脈瘤部位的一種重要方法。

腦脊髓液(CSF)檢查

CT檢查已確診者,腰椎穿刺不作為常規檢查。但如果出血量少或距起時間較長,CT檢查無陽性發現時,臨床疑為蜘蛛網膜下腔出血而且病情允許時,則需行腰推穿刺檢查腦脊髓液。最好於發病12小時後進行腰推穿刺,以便與穿刺誤傷鑑別。

腦血管影像學檢查

該檢查有助於發現顱內動脈和發育異常的血管。

腦血管造影

是確診SAH病因特別是顱內動脈瘤最有價值的方法。數字減影血管造影(DSA)效果最好,可清楚顯示動脈瘤的位置、大小、與瘤體相連動脈的關係等,血管畸形和煙霧病也能清楚顯示。造影時一般在出血3天內或3~4周後,以避開腦血管痙攣和再出血的高峰期。

CT血管成像(CTA)和MR血管成像(MRA)

是無創性的腦血管顯影方法。主要用於有動脈瘤家族史或有動脈瘤破裂先兆者的篩檢、動脈瘤病人的隨訪以及急性期不能耐受DSA檢查的病人。

經顱都卜勒(TCD)

可動態檢測顱內主要動脈流速,發現腦血管痙攣傾向和痙攣程度。

實驗室檢查

針對病人凝血功能、血液常規、肝功能以及免疫學的檢查。

根據突然發生的劇烈頭痛、嘔吐、腦膜刺激征陽性及頭顱CT相應改變可診斷為蜘蛛網膜下腔出血。如果CT未發現異常或沒有條件進行CT檢查時,可根據臨床表現結合腰椎穿刺CSF呈均勻致血性、壓力增高等特點考慮蜘蛛網膜下腔出血的診斷。

腦梗塞、腦出血、腦栓塞

均可以出現頭痛、噁心、嘔吐、肢體活動不利以及意識障礙等症狀,但引起疾病病因不同,主要通過輔助檢查頭部CT或者核磁鑑別,臨床上治療辦法不同。

腦膜炎

結核性、黴菌性、細菌性或病毒性腦膜炎均可出現頭痛、嘔吐和腦膜刺激征。尤其是SAH發病後1~2週,腦脊髓液黃變,白血球增多,因吸收熱體溫可達37℃~38℃,更應與腦膜炎,特別是結核性腦膜炎相鑑別。根據腦膜炎發病一般不如SAH急驟,病初先有發熱、腦脊髓液有相應的感染性表現、頭顱CT無蜘蛛網膜下腔出血表現等特點可以鑑別。

偏頭痛

頭部劇烈疼痛、嘔吐,但蜘蛛網膜下腔病人可有腦膜刺激征。偏頭痛病人CT、腦脊髓液檢查無明顯改變,以此可以鑑別。

治療

蜘蛛網膜下腔出血治療目的是防治再出血、血管痙攣、腦積水等併發症,降低死亡率和致殘率。

- 注意液體出入量平衡,糾正水、電解質不平衡。

- 絕對臥床休息4~6週,減少探視,最好能保持環境安靜和避光,避免用力和情緒波動。及時應用鎮靜、鎮痛、鎮吐、鎮咳等藥物。

- 病人煩躁時可給予 Diazepam 類藥物,鎮靜、鎮痛、鎮咳藥物可用於有相應症狀者。

- 癇性發作時可以短期應用抗癲癇藥物,如 Diazepam 、 Carbamazepine 或 Valproic Acid 。

- 對有顱內壓升高者,適當限制液體入量,防治鈉血等有助於降低顱內壓。臨床常用脫水劑降顱內壓,可用甘露醇呋塞米、 Glycerol Fructose ,也可以酌情選用白蛋白。

- 輕度的急慢性腦積水可給予 Acetazolamide ,還可選用甘露醇、呋塞米等藥物。

- 初期使用鈣通道阻斷劑,常用 Nimodipine 口服,必要時可靜脈使用。

- 為防止動脈瘤周圍的血塊溶解引起再出血,可酌情選用抗纖維蛋白溶解劑,如氨基己酸或氨甲苯酸。

- 選用膠體溶液防治腦血管痙攣,必要時使用升壓藥,如多巴胺。初期可使用鈣通道阻斷劑,如尼莫西平等。

- 對於大多數SAH病人,均應儘早對破裂動脈瘤行手術夾閉或血管內栓塞,以降低再出血發生率。而對於同時適合行血管內栓塞和手術夾閉的病人,應考慮行血管內栓塞。

- 如果沒有禁忌症,接受血管內栓塞或手術夾閉的病人應行血管成像複查(時機和方法應個體化),如發現臨床明顯的動脈瘤殘留,則強烈建議再次通過血管內栓塞或外科手術夾閉治療。

- 對於合併大的腦實質內血腫(>50mI)、MCA動脈瘤的病人,更傾向於進行手術夾閉;而年齡較大(>70歲)、臨床分級不良(WFNS分級為Ⅳ/Ⅴ級)以及基底動脈尖的動脈瘤,則傾向於僅行血管內栓塞。

- 支架置入術治療破裂動脈瘤致殘率和病死率會更高,只有風險較小的情況下方可考慮。

- 選用腦室穿刺腦脊髓液外引流術以及腦脊髓液分流術來防治腦積水。

預後

蜘蛛網膜下腔出血的預後,跟發病以後的狀態、病情的重危度有關。如果蜘蛛網膜下腔出血以後,病情越輕,則其預後就越好,越重則死亡率就越高。

蜘蛛網膜下腔出血目前尚不能治癒,轉歸很可能是由多個獨立因素共同決定的,生活質量可能顯著低於正常人群。

蜘蛛網膜下腔出血的生存期與病人的病情直接相關,要個體化評估。

內科治療病人建議治癒後3個月、6個月、1年均進行一次複查;手術病人建議半年、1年後進行一次複查;有症狀變化隨時複查。

飲食

對於蜘蛛網膜下腔出血病人目前並無特殊針對性飲食宜忌,但在飲食中注意多飲水,進食富含維他命、粗纖維的食物,可保持大便通暢,避免糞便乾燥時排便用力導致再出血。另外,特殊禁忌食物要遵醫囑嚴格禁食。

照護

對蜘蛛網膜下腔出血的病人,護理是包括飲食、肢體活動、保持二便通暢、預防併發症以及心理的疏導等護理。

- 絕對臥床4~6週,避免激動及用力,保持大便通暢。

- 保持口腔清潔,促進食慾,避免因長期臥床出現食慾缺乏。

- 臥床期間,保持床鋪平整、乾燥,可用氣墊床,經常翻身、拍背以及按摩受壓皮膚,預防肺部感染及壓瘡。

- 保持四肢功能位,定時活動關節、按摩肌肉,預防肌萎縮。

- 鼓勵病人,保持愉悅。平時保證環境安靜,避免打擾病人休息。

- 如果病人存在併發症,家屬及病人自己應積極配合醫護人員進行相關監測。

注意血壓、血糖的監測,避免出現異常情況,如出現嘔吐、頭痛等症狀,應及時到醫院就醫。

病人需堅持服用藥物,切不可隨意停藥或減藥。

預防

蜘蛛網膜下腔出血是一種急症,而且臨床上致死率和致殘率都是比較高的。目前認為及時治療高血壓、動脈瘤,且保持良好生活習慣,如不吸菸、不酗酒等,可能會減少蜘蛛網膜下腔出血發生的概率。

對存在家族史病人推薦意見:

- 如果只有1名親屬受累,一般不建議篩檢動脈瘤。

- 如果≥2名一級親屬受累,則其他親屬患SAH的終生風險較高,需考慮進行篩檢。

- 高血壓及動脈瘤病人,及時控制血壓及治療動脈瘤。不要吸菸、酗酒。

- 如果自己父母、兄弟、子女中有兩人以上出現了動脈瘤性蜘蛛網膜下腔出血,建議做血管瘤篩檢。

- 保持心情舒暢,避免緊張。

- 對於顱內動脈以及顱內靜脈畸形者,積極進行手術根治。