淋巴性白血病

概述

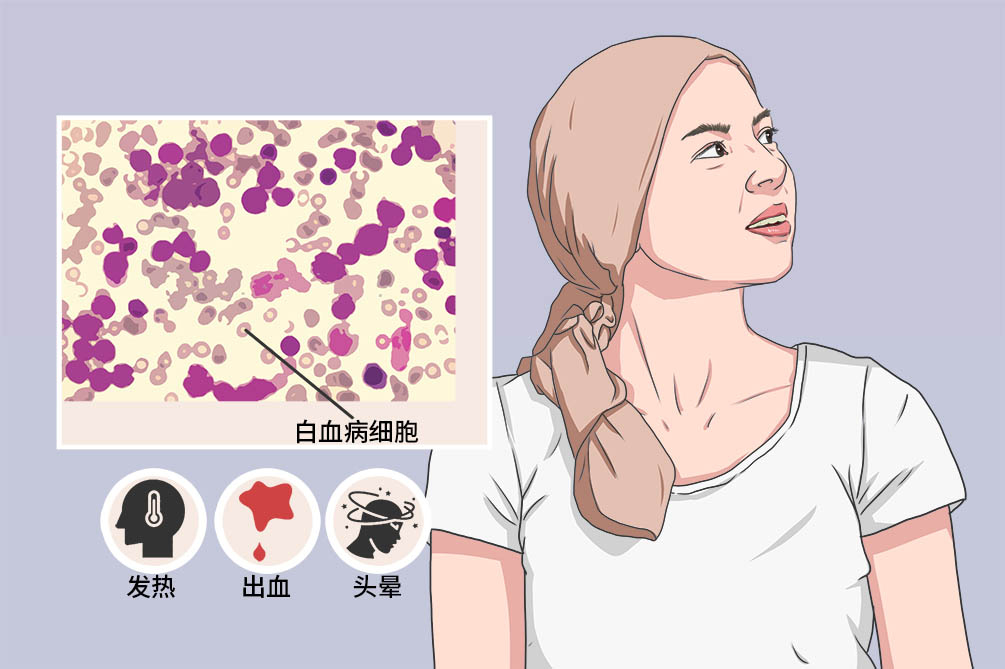

淋巴性白血病是一種血液系統腫瘤,按病程的緩急分為急性和慢性,病變累及周圍血液、淋巴結及全身臟器。急性型常見於兒童,慢性型多見於中老年病人。臨床表現以貧血、出血等為主,急性淋巴性白血病多數可治癒,慢性淋巴性白血病可緩解症狀,需長期治療。

- 就診科別:

- 血液科

- 英文名稱:

- Lymphocytic leukemia

- 疾病別稱:

- 淋巴性白血病

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 發熱、消化道出血、心包積水

- 治療周期:

- 長期治療

- 臨床症狀:

- 貧血、出血、感染

- 好發人群:

- 急性常見於兒童、慢性常見於老人

- 常用藥物:

- 奈拉濱、 Rituximab 、奧法木單抗

- 常用檢查:

- 血液常規、骨髓象、細胞化學檢查、免疫分型

急性淋巴性白血病

起病急、病情重,自然病程一般在6個月以內,骨髓及外周血中主要為異常的原始細胞和初期幼稚細胞。

慢性淋巴性白血病

起病緩、發展慢,病程一般1年以上,骨髓和外周血以較成熟的細胞占多數。

病因

淋巴性白血病的病因和發病機制極為複雜,至今未完全闡明。不同類型其病因不盡相同,可能與遺傳、環境、基因改變等因素有關。

病毒因素

人類嗜T細胞病毒和EB病毒,致病機理是通過逆轉錄酶作用合成DNA,並使之整合到宿主細胞的DNA中去,從而改變宿主細胞的生物學特性,使正常幹細胞轉變為惡性細胞株,導致白血病。

化學因素

苯及藥物中的抗癌劑,如乙雙嗎啉、氯黴素、安定鎮靜藥等,對造血組織有抑制作用,可引起白血病。

輻射損傷

大劑量電離輻射可誘發白血病,比正常人群的發病率明顯增高。

遺傳因素

具有家族史的高危家庭,同胞之間患白血病的機會比正常人高出4倍。有特殊遺傳症候群者,白血病發病率高,如先天愚型、遺傳性微血管擴張性小腦萎縮症等。

急性淋巴性白血病男性患兒較多,發病年齡高峰為2~5歲,發病季節高峰為春季。剖腹產術分娩、出生時為巨大兒及出生後非母乳餵養,比例高於同期全國大部分地區嬰兒的均值,有電離輻射及家居環境暴露史與親屬血液病、惡性腫瘤病史者比例較高。慢性淋巴性白血病在我國的發病率較低,約占2~3/10萬。

- 急性淋巴球性白血病占兒童急性白血病的80%,發病率高峰在3~7歲之間,也可發生於成年人,占所有成年人白血病的20%。

- 慢性淋巴性白血病主要見於老人。

症狀

淋巴性白血病的症狀與病人的疾病分類有關,急慢性病人可出現不同的臨床表現,典型症狀包括貧血、出血等。

慢性淋巴性白血病

淋巴結腫大

淋巴結腫大最常見(占80%),可為全身性,輕至中度腫大,偶可明顯腫大,無壓痛,觸之有象皮感,與皮膚不沾黏,常累及頸部、鎖骨上、腋下及腹股溝等處。累及扁桃腺、淚腺、唾液腺時,可產生Mikulicz症候群。

肝、脾臟腫大

半數病人有脾臟大,多為輕至中度,伴腹部飽脹感,末期可達骨盆腔,偶可發生脾梗死或脾破裂,肝大或脾臟腫大少見。

結外浸潤

淋巴球可浸潤至皮膚、結膜、肺、肋膜、胃腸道、骨骼、神經系統、攝護腺、性腺和眶後組織。併發症病人由於體液免疫和細胞免疫均受影響,可合併免疫缺陷表現,如感染、自身免疫性疾病和第二腫瘤。

急性淋巴性白血病

貧血

病人多在就診前數天至1~2個月內出現進行性加重的面色蒼白、乏力、活動後頭暈、心悸等症狀,顏面、口唇、甲床及結膜蒼白,心率增快等體徵。

感染

由於粒細胞減少甚至缺乏,約1/3急淋病人就診時出現感染及發熱等症狀。感染部位主要為呼吸道、口腔及腸道。發熱多為中到高熱,部分為低熱。雖然白血病本身因代謝等原因可出現發熱,但一般溫度不超過38℃,較高的發熱幾乎均為感染所致。化療後骨髓抑制期病人大多出現感染、常見部位為呼吸道及胃腸道,部分出現皮膚、軟組織感染。

出血

骨髓正常造血功能衰竭所致的血小板減少是急淋病人出血的主要原因,DIC所致出血在初診病人中很少見。約1/3病人就診時有出血表現,多數表現為皮膚出血點及紫斑症,個別見牙齦流血,口腔黏膜血泡,個別病人出現深部臟器出血如顱腦出血等。

髓外浸潤

腦膜是最常見的受累部位,但隨著疾病的進展,白血病細胞也會累及腦實質和脊髓。臨床上常出現顱內壓升高的表現如頭痛、噁心、嘔吐、淡漠或易怒。腦神經受累後可出現眼瞼下垂、顏面神經麻痹等表現,常受累及的腦神經包括第Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅵ對腦神經。成熟B細胞急淋病人常見中樞神經及腦神經受累,T細胞急淋病人CNSL也較為常見。少數病人由於下丘腦受累而出現下丘腦-肥胖症候群,出現食慾旺盛及體重增加,個別病人出現外周神經麻痹的症狀。

白血病髓外併發症

淋巴性白血病浸潤可以侵犯各組織器官,或影響各系統功能,可引起多種併發症。包括肺、肋膜、腎、乳房、消化道、心等,導致結節病、胸腔積水、肺纖維化、心包積水等。

看醫

如出現淋巴結腫大、貧血、出血、感染等典型症狀,應及時到血液科就診,進行血液常規、骨髓象等檢查、明確是否為淋巴性白血病。

- 在體檢或其他情況下發現貧血,並出現反覆感染,皮膚出血的病人,高度懷疑淋巴性白血病時,應及時就醫。

- 已經確診淋巴性白血病的病人,若出現食慾減退、噁心嘔吐、反覆感染,甚至關節痛,皮膚腫塊,應立即就醫。

- 大多病人優先考慮去血液科就診。

- 後續治療可以遵醫囑,於血液科或者腫瘤科治療。

- 貧血多久了?

- 目前都有什麼症狀?(如多食欲不振、噁心嘔吐、面色蒼白)

- 是否有以下症狀?(如反覆感染、出血、關節痛、皮膚腫塊)

- 既往有無其他的病史?

- 是否有家人患有白血病?

血液常規

病人多表現為紅血球、血紅素減少及白血球增高,外周血抹片可見原始淋巴球。

骨髓象

骨髓細胞增生活躍或極度活躍,少數病人增生減低,原始淋巴球比例明顯增高。

細胞組織化學染色

在糖類抗原染色時多數細胞中有特異的陽性顆粒,以粗塊狀為典型表現。過氧化物酶和蘇丹黑染色呈陰性,有助於區分白血病細胞是淋系抑或髓系起源。

免疫分型

細胞表面不同的分化抗原可以用於診斷並可將本病分為不同的亞型,對判斷預後及指導治療有一定價值。

細胞遺傳學及分子生物學

多數病人可以檢測出染色體異常,包括染色體的倍體和結構異常。

影像學檢查

包括胸部X線、CT或超音波檢查,可明確是否出現肝臟、脾臟及淋巴結腫大,以及是否出現肺部感染。

急性淋巴性白血病

目前採用細胞形態學、免疫學、細胞遺傳學及分子生物學診斷模式。分型採用世界衛生組織(WHO)2008標準。WHO急性白血病最新分類標準中認為骨髓抹片中原始/幼稚細胞淋巴球比例≥20%即可診斷。

慢性淋巴性白血病

對於慢性淋巴性白血病的最低診斷標準要求是持續性(3個月)的外周血B淋巴球>15×10^9/L,B細胞的克隆性需要經過流式細胞術確認。

淋巴瘤

慢淋後期淋巴結結構消失,與小淋巴球性淋巴瘤不能區別,目前一般概念認為兩者實際上是一種病的兩個方面。腫瘤細胞侵犯血液和骨髓時即為慢淋,只侵犯淋巴結而血液和骨髓未受影響者即為小淋巴球型淋巴瘤。

急性非淋菌性尿道炎巴細胞白血病

Auer小體較常見於急性非淋菌性尿道炎巴細胞白血病細胞漿中,不見於急性淋巴性白血病。嗜中性球鹼性磷酸酶反應在急性非淋菌性尿道炎巴細胞白血病明顯降低,急性淋巴性白血病則增高。免疫分型、基因檢查可鑑別。

骨髓分化不良症候群

骨髓分化不良症候群表現為外周血全血球減少,大細胞性貧血,有病態造血,部分病人肝、脾、淋巴結可有輕度腫大。骨髓分化不良症候群的骨髓中原始細胞小於20%。

再生不良性貧血

再生不良性貧血外周血全血球減少,網織紅血球絕對計數減低,骨髓象顯示至少一部位增生減低或重度減低(如增生活躍,巨核細胞應明顯減少,骨髓小粒成份中應見非造血球增多)。急性淋巴性白血病的骨髓象典型為有核細胞增生明顯活躍或極度活躍,細胞化學染色、免疫分型、基因檢查可鑑別。

治療

病人一旦被確診為急性淋巴性白血病,要根據病人疾病的亞型、危險度分層情況、疾病的進展以及病人的具體病情等,給病人制定合適的治療方案。臨床中主要遵循初期診斷,初期治療。目前兒童急性淋巴性白血病的治癒率已達90%,但仍有10%~20%的患兒在治療過程中出現復發或難治,預後不良。慢性淋巴性白血病初期可定期隨訪觀察,出現發熱、乏力、貧血等症狀時及時治療。

化學治療

急性淋巴性白血病

儘量初期殺傷白血病細胞,減少化療對正常組織的損傷,避免化療末期的後遺症,採取個體化治療方案,多種藥物聯合治療,化療方案分為4部分,即誘導治療、鞏固治療、庇護所預防、維持和加強治療。

慢性淋巴性白血病

一線藥物可選擇苯丁酸氮芥、普林類似物,二線藥物可選擇烷化劑、噴司他丁、大劑量甲基普賴鬆龍等。

骨髓移植

通過植入多能幹細胞,使白血病患兒因強烈化療和放療而受到嚴重損害的骨髓功能得到恢復,並通過移植產生移植物發揮抗白血病左右,消滅化療和放療後微量殘留白血病細胞。

脾切除

適用於巨脾且有明顯症狀、難治性血球減少和自身免疫性貧血的病人,有助於緩解壓迫症狀,改善貧血和血小板減少。

對於巨脾且症狀明顯的病人可行脾區照射,使巨大淋巴結明顯縮小甚至消失。

預後

淋巴性白血病放療或強化治療,為其臨床疾病控制主要方式。其中急性淋巴性白血病屬於惡性腫瘤,兒童群體發病率較高,高危類型目前已可達80%的治癒率水平。該病的維持治療期長達1年左右,是發病者復發與死亡的高風險期。

急性淋巴性白血病多數可治癒,慢性淋巴性白血病可緩解症狀。

淋巴性白血病化療周期長達1年,治癒率可達90%,不影響壽命,慢性淋巴性白血病可存活5~20年。

淋巴性白血病開始治療後,至少每個月複查一次,病情穩定後,至少每3個月複查一次,檢查有無復發。

飲食

淋巴性白血病病人的飲食以高熱量、高蛋白、高維他命飲食為主,可選擇清淡、易消化的食物,避免刺激性飲食。

- 飲食注重全面營養,多進食新鮮蔬菜、水果、五穀雜糧。

- 可多進食動物肝臟、大棗等補血食物。

- 避免飲酒、高鹽飲食,避免食用生冷、刺激、辛辣、堅硬的食物,飲食應保持衛生。

照護

淋巴性白血病病人的護理應注意心理狀態、化療藥物的使用等,日常生活中儘量避免碰撞,減少感染的發生。

- 化療期間患兒應避免劇烈活動,避免發生碰撞。患兒床單應柔軟、乾燥、清潔,避免發生皮損。

- 化療期間患兒可能存在噁心、嘔吐、食欲不振等不良反應,對其營養狀況的改善不利。對此,護理人員應加強對患兒的飲食干預,根據其喜好,為其制定個性化食譜,改善食慾,補充營養,增強機體免疫力,減少不良反應。

- 針對伴有消化道出血者,應禁食。

護理人員加強環境護理,每日打掃病房,給予消毒,保證空氣流通。患兒應每日漱口,預防口腔潰瘍。一旦發生口腔、咽喉等部位紅腫,應立即處理。

預防

由於淋巴性白血病病因不明,目前還沒有特異而有效的預防方法。但建立良好的生活習慣,遠離化學藥品、電離輻射,對預防疾病發生或避免疾病進一步加重有益處。

對於日常生活中具有貧血,反覆感染症狀的病人進行篩檢,可以進行查驗血液常規,如果血象異常,可遵醫囑進行進一步檢查。

- 減少與苯的接觸,慢性苯中毒主要損害人體的造血系統,引起白血球、血小板數量減少誘發白血病,一些從事以苯為化工原料生產的工人應加強勞動保護,裝修時應選擇對人體無害的裝修材料。

- 不可濫用藥物,使用氯黴素、細胞毒類抗癌藥、免疫抑制劑等藥物時要小心謹慎,切勿長期使用。

- 儘量避開射線輻射,從事放射線工作的人員要做好個人防護,嬰幼兒及孕婦應避免接觸過多發射線。