肝衰竭

概述

肝衰竭是指肝臟受到病毒感染、酒精、藥物等因素造成的損害後,引起肝細胞大量壞死及肝功能減退,從而出現以凝血功能障礙和黃疸、腹脹、腹水等為主要表現的一組臨床症候群,主要通過一般治療、藥物治療、手術治療進行改善。肝衰竭是臨床常見的嚴重肝病症候群,病情危重,病死率極高。

- 就診科別:

- 消化內科、感染科、肝病科

- 英文名稱:

- hepatic failure

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 消化道出血、肝腎症候群、肝性腦病變

- 治療周期:

- 短期治療或終身間歇性治療

- 臨床症狀:

- 腹脹、乏力、厭食

- 好發人群:

- 感染病毒肝炎者、服用肝毒性藥物者

- 常用藥物:

- 甘草酸二銨、阿德福韋酯、 Entecavir

- 常用檢查:

- 肝功能、凝血功能、腹部超音波

急性肝衰竭

急性起病,無基礎肝病史,2週以內出現以Ⅱ度以上肝性腦病變為特徵的肝衰竭臨床表現。

亞急性肝衰竭

起病較急,無基礎肝病史,2~26週出現肝功能衰竭的臨床表現。

慢加急性肝衰竭

在慢性肝病基礎上,出現急性(通常在4週內)肝功能失代償的臨床表現。

慢性肝衰竭

在肝硬化基礎上,出現肝功能進行性減退引起的以腹水或肝性腦病變等為主要表現的慢性肝功能失代償的臨床表現。

病因

我國肝衰竭的首要病因是肝炎病毒,以HBV為主,除此之外,肝毒性藥物、感染、肝臟及膽道的其他疾病等也可引起,而國外主要是酒精引起肝衰竭最多見。病毒性肝炎引起的肝衰竭可以通過母嬰、血液、性接觸等途徑傳播。該疾病好發於感染肝炎病毒的人、服用肝毒性藥物的人、長期飲酒的人,可由勞累、酒精等因素誘發。

病毒

引起肝衰竭常見的肝臟病毒有A型、B型、C型、D型、E型肝炎病毒,還有一些少見的病毒,比如巨細胞病毒(公分V)、EB病毒(EBV)、腸病毒、皰疹病毒、黃熱病毒等。肝炎病毒會引起細胞壞死,導致嚴重的肝臟損害。

肝毒性藥物

常見的肝毒性藥物有普拿疼、抗結核病藥物、抗腫瘤化療藥物、部分中草藥、抗風濕病藥物等,這些藥物大多經過肝臟代謝,能直接破壞肝細胞,造成肝細胞不同程度壞死。

感染

細菌及寄生蟲等病原體引起嚴重或持續感染也會損傷肝臟,造成肝衰竭。

肝臟其他疾病

肝臟腫瘤、肝臟手術、妊娠急性脂肪肝、自身免疫性肝病、肝移植術後等肝臟疾病也會引起肝衰竭。

膽道疾病

先天性膽道閉鎖、膽汁淤積性肝病等膽道疾病會導致膽汁淤積於肝臟引起肝臟細胞的受損。

循環衰竭

在缺血、缺氧、休克、充血性心臟衰竭等全身機體衰竭的情況下,肝臟的供血、供氧不足也會引起肝衰竭。

肝毒性物質

如毒蕈、有毒的化學物質等均有可能導致肝衰竭。

代謝異常

如出現遺傳代謝障礙、肝豆核變性等可影響肝功能,嚴重可引起肝衰竭。

其他

出現嚴重的創傷或熱射病等也可造成肝衰竭。

勞累

患有肝臟疾病的人在過度勞累之後會誘發肝衰竭的出現。

酒精

酒精會加速肝功能受損病人的疾病進展,增加肝衰竭的發病率。

- 我國肝衰竭的病因主要是HBV感染,這也是我國最常見的肝臟疾病死亡原因,其次是藥物及肝毒性物質導致的肝衰竭。

- 肝衰竭的發病人群以男性居多,女性較少。

- 肝衰竭的患病職業以農民、工人所占比例為最多。

- 如果肝衰竭的病因是病毒性肝炎,則它的傳染源是B型肝炎病人和HBV攜帶者,傳播途徑是母嬰傳播、血液傳播、性傳播,易感人群是B型肝炎抗體陰性的人群。

- 其他原因引起的肝衰竭不傳染。

感染肝炎病毒的人

長期沒有治療的感染肝炎病毒的人群會被病毒破壞肝細胞,肝功能進行性下降,最後導致肝衰竭。

服用肝毒性藥物的人

肝毒性藥物,顧名思義就是對肝臟有毒性,能夠破壞肝細胞,導致肝衰竭。

長期飲酒的人

酒精會對肝臟造成損害,特別是同時患有病毒性肝炎的病人長期飲酒會增加肝衰竭的發病率。

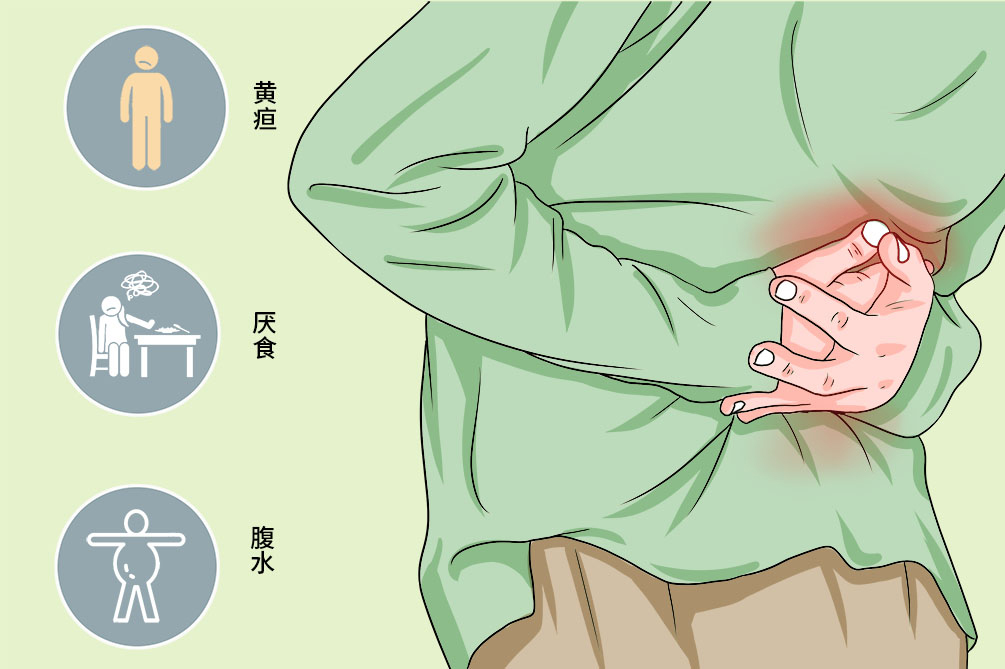

症狀

肝衰竭的典型症狀主要是乏力、厭食、嘔吐、腹脹、黃疸等,肝衰竭不同時期症狀也有所不同,如初期除典型症狀外無其他肝外器官衰竭,中期出現有肝性腦病變、腹水、感染出血,而中末期則會出現少尿、嘔血、黑便、發熱、神志不清等併發症。該病情可以併發有肝性腦病變、腦水腫、繼發感染、肝腎症候群等。

病人有乏力症狀,可能有厭食、嘔吐和腹脹等消化道症狀中的其中一項至多項,有皮膚及鞏膜的黃疸,漱口時易出血、凝血時間延長。

黃疸

可觀察到病人的皮膚、眼球等出現黃染,尿液可呈黃色。

凝血功能障礙

病人的皮膚黏膜等處可出現瘀點、瘀斑以及出血點等。

肝腎症候群

可出現少尿、無尿等表現。

肝性腦病變

病人可出現嗜睡、精神錯亂甚至昏迷的症狀。

腹水

病人可自覺腹脹、腹痛,腹部可出現膨隆,甚至有些病人可出現「盪水聲」等。

病人有明顯的乏力症狀,同時伴有厭食、嘔吐和腹脹等嚴重消化道症狀,皮膚及鞏膜黃疸進行性加深,有出血傾向,沒有出現併發症及其他肝外器官衰竭。

在肝衰竭初期表現基礎上,病情進一步發展,出現以下兩條之一者:

- 病人出現Ⅱ度以下肝性腦病變和(或)明顯腹水、感染。

- 病人出血傾向明顯,出現出血點或瘀斑。

在肝衰竭中期表現基礎上,病情進一步加重,有嚴重出血傾向,注射部位出現明顯的瘀斑、瘀斑面積擴大等,出現少尿、嘔血、黑便、發熱、神志不清等併發症。

肝性腦病變

又稱肝昏迷,為肝衰竭時會出現的一種常見併發症,是以意識障礙為主的中樞神經系統功能失調,還可表現為性格、行為、智能的改變,撲翼樣顫抖是肝性腦病變最具特徵性的神經系統體徵。

腦水腫

腦水腫病人會出現昏迷加重、嘔吐、血壓升高、視盤水腫等顱內壓升高的表現。

繼發感染

由於機體免疫功能的減退,肝衰竭病人會出現肺部感染、敗血症、尿路感染、膽道及腸道感染、真菌感染等。

肝腎症候群

當肝衰竭引起的腹水、水腫及腎血管收縮,超過了腎功能的代償,會產生腎功能的不全,可表現為少尿、無尿、血肌酸酐和尿素氮的升高。

上消化道出血

肝衰竭病人發生上消化道出血最常見的原因是急性瀰漫性胃黏膜糜爛,上消化道出血會表現為突發的嘔吐大量鮮紅色血液、血壓迅速下降至休克狀態。出血又會導致病人原有的肝臟損害進一步加重,是肝衰竭最常見的致死性併發症。

肝肺症候群

肝衰竭病人併發肝肺症候群會出現呼吸困難、心率加快、發紺、煩躁、呼吸頻率加快的表現。

看醫

肝衰竭疾病的高危人群要定期體檢,同時若出現乏力、食慾減退、厭油、黃疸,或確診病人出現併發症時需要及時到消化內科、感染科就診,做肝功能檢查、血氨檢測、凝血功能、大便常規及潛血試驗等確診病情。該病情需要與顱腦病變、肝功能不全進行鑑別。

- 對於高危人群(病毒性肝炎病人、服用肝損害藥物或食物者、代謝性疾病病人、自身免疫性疾病病人),定期體檢非常有必要,重視體檢中的肝功能。無論是不是高危人群,一旦體檢中出現肝功能異常都需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 在體檢或其他情況下發現肝功能異常,並出現乏力、食慾減退、厭油、黃疸等症狀,高度懷疑肝功能不全時,應及時就醫。

- 已經確診肝功能不全的病人,若出現厭食、嘔吐、腹脹、黃疸,甚至神志不清時,應立即就醫。

- 大多病人優先考慮去消化內科就診。

- 如果有HBV等肝炎病毒的感染考慮去感染科、肝病科就診。

- 有沒有B型肝炎或其他肝炎感染的病史?

- 目前都有什麼症狀?(如厭食、嘔吐、腹脹、嘔血、黑便等症狀)

- 既往有無其他的病史?

- 親屬有無肝病?

- 最近有沒有使用過什麼藥物?

肝功能檢查

肝功能的檢查主要包括丙胺酸轉胺酶、穀草轉胺酶、膽紅素,當轉胺酶明顯升高時, ALT(丙胺酸轉胺酶)/AST(穀草轉胺酶)<1,提示著肝細胞嚴重受損。血清總膽紅素≥10×正常值上限或每日上升≥17.1μmol/L,通常提示肝衰竭可能。

血氨檢測

血氨濃度的正常參考值為11~35μmol/L,血氨是反映肝性腦病變的重要指標之一,當血氨超過正常範圍時,要注意肝性腦病變的發生。

腎功能檢查

可以反映腎臟損害的程度,常用血肌酸酐的水平的體現,正常人的血清肌酸酐為男54~106μmoI/L、女44~97μmol/L,當肌酸酐超過正常範圍時,要注意肝腎症候群的發生。

凝血功能

其中凝血酶原時間及活動度是反映肝臟損傷程度最有價值的指標,在嚴重肝細胞損傷中凝血因子迅速下降,引起凝血酶原時間延長及活動度下降。

大便常規及潛血試驗

用於判斷是否存在消化道出血,正常值是大便為黃色軟便、潛血試驗陰性,消化道出血病人糞便潛血試驗為陽性。

病毒肝炎檢查

主要包括B型肝炎六項及C型肝炎抗體的檢測,正常值是除了B型肝炎表面抗體外均為陰性,可以用於肝衰竭病因的明確。

肝臟及腹腔超音波

肝臟超音波可以觀察肝臟大小及有無肝硬化,並排除膽管梗阻及膽囊疾病。腹腔超音波可以用來明確有無腹水的存在,必要時可以定位,有利於腹腔穿刺。

病因篩檢

主要包括免疫學檢查、病毒標誌物檢查、代謝性疾病檢測等,有利於病因的明確。

肝衰竭的臨床診斷需要依據病史、臨床表現和輔助檢查等綜合分析而確定,具體如下:

急性肝衰竭

急性起病,2週內出現Ⅱ度及以上肝性腦病變並有以下表現者:極度乏力,並伴有明顯厭食、腹脹、噁心、嘔吐等嚴重消化道症狀;短期內黃疸進行性加深,血清總膽紅素≥10×正常值上限或每日上升≥17.1μmol/L;有出血傾向,凝血酶原活動度≤40%,或國際標準化比值≥1.5。

亞急性肝衰竭

起病較急,在2~26週出現以下表現者:極度乏力,有明顯的消化道症狀;黃疸迅速加深,血清總膽紅素≥10×正常值上限或每日上升≥17.1μmol/L;伴或不伴肝性腦病變;有出血表現;凝血酶原活動度≤40%或國際標準化比值≥1.5。

慢加急性肝衰竭

在慢性肝病基礎上,由各種誘因引起以急性黃疸加深、凝血功能障礙為肝衰竭表現的症候群,可合併包括肝性腦病變、腹水、電解質不平衡、感染、肝腎症候群、肝肺症候群等併發症,以及肝外器官功能衰竭。病人黃疸迅速加深,血清總膽紅素≥10×正常值上限或每日上升≥17.1μmol/L;有出血表現;凝血酶原活動度≤40%或國際標準化比值≥1.5。

慢性肝衰竭

在肝硬化基礎上,緩慢出現肝功能進行性減退和失代償:血清總膽紅素<10×正常值上限;白蛋白明顯降低;血小板明顯下降,凝血酶原活動度≤40%或國際標準化比值≥1.5;有頑固性腹水或門靜脈高壓等表現;肝性腦病變。

顱腦病變

各種腦血管意外,如腦出血、腦梗塞、顱內腫瘤等,會出現昏迷及昏睡的表現,肝衰竭的併發症肝性腦病變也會出現神志改變,兩者可以通過頭顱CT及磁共振相鑑別,腦血管意外通常可在頭部CT及磁共振看到異常影像,而肝性腦病變一般不會。

肝功能不全

肝功能不全的病人會有厭食、厭油、乏力、黃疸等症狀,肝功能檢查是異常的。肝衰竭也會有以上表現,不同之處在於肝衰竭常常伴有併發症的出現,肝功能受損程度也更加嚴重。

淤膽型肝炎

淤膽型肝炎如果引起較為嚴重的黃疸可誤診為肝衰竭,但該病一般對於病人的凝血功能影響較小,且消化道的症狀也較輕,病人主要可出現皮膚搔癢、糞便顏色變淺等症狀。

膽道梗阻以及嚴重的膽道感染

膽道梗阻和嚴重的膽道感染也可引起較為嚴重的黃疸,但對於肝功能的損害較輕,且丙氨酸氨基轉移酶上升也較小,病人可伴有腹痛、發熱等表現。

治療

肝衰竭的病情強調初期診斷、初期治療,治療主要包括一般治療、病因治療、藥物治療等,同時還需積極防治併發症。急性和亞急性肝衰竭通常需要短期治療,而慢性或慢加急性肝衰竭,則需要終身間歇性治療。

- 臥床休息,減少體力消耗,減輕肝臟負擔,病情穩定後加強適當運動。

- 推薦腸內營養,包括高碳水化合物、低脂、適量蛋白飲食。

- 積極糾正低蛋白血症,攝入優質蛋白,必要時補充白蛋白。

Entecavir

抑制B型肝炎病毒的複製,用於治療慢性B型肝炎。對於 Entecavir 過敏者禁用,對於腎功能不全者應該調整給藥的劑量。

Tenofovir 酯

適用於治療慢性B型肝炎成人和大於12歲兒童病人,部分病人可能會出現嚴重急性B型肝炎惡化或腎功能損害。

甘草酸二銨

具有抗炎、保護肝細胞、改善肝功能的作用,可能會出現過敏、心悸、頭昏、皮疹等不良反應,對於合併高血壓的病人需要慎用。

還原性穀胱甘肽

可以增強肝臟的解毒作用,不良反應相對較少,偶可見血壓下降、脈搏異常等過敏症狀。

腎上腺皮質激素

對於非病毒感染性肝衰竭,如自身免疫性肝炎及酒精肝炎等,可考慮腎上腺皮質激素治療,治療中需密切監測,及時評估療效與併發症。

肝移植是治療各種原因所致的中末期肝功能衰竭的最有效方法之一,適用於經積極內科綜合治療療效欠佳,不能通過上述方法好轉或恢復者。

病人出現肝衰竭之後合成營養的功能也可出現嚴重的損傷,所以應進行腸內營養的支持,建議病人選擇碳水化合物豐富以及低脂的飲食,注意蛋白攝入應適量,必要時可靜脈進行營養的補充。

對症治療

根據病人的具體情況應用護肝藥物、免疫調節劑以及微生態調節予以治療。

預後

雖然急性肝衰竭的病情危重、治療難度大、病死率高,但仍是可以治癒的,如治療得當,一般不會影響自然壽命。該病情如治療、護理不及時,可能出現呼吸衰竭、肝肺症候群、繼發肺部感染的後遺症,因此一般建議病人在治療後至少每個月都進行複診,達到治癒目標後,複診時間可放寬至6個月一次。

肝衰竭能治癒,但B型肝炎目前尚不能治癒。

肝衰竭病人如果護理得當,治療及時,定期複查,一般不會影響自然壽命。

肝衰竭引起的呼吸衰竭和肝肺症候群,可能會使病人的肺紋增粗,日後更容易發生肺部感染。

肝衰竭在好轉出院後,至少每個月複查一次,達到治癒目標,可六個月複查一次。

飲食

肝衰竭病人要保證有足夠的能量攝入,以減少體內蛋白的分解,避免肝性腦病變的發生,同時也要合理、均衡的分配其他營養物質,減輕症狀、促進疾病的治癒,如補充高能量飲食,補充維他命及微量營養素,但該病情需要忌高蛋白飲食。

- 宜高能量飲食:治療期間保證充足的能量攝入,合理的飲食結構,包括高碳水化合物、低脂、適量蛋白飲食。

- 宜補給維他命及微量營養素,宜多食水果和新鮮蔬菜。

- 忌高蛋白飲食:腎衰竭易合併肝性腦病變,要避免攝入過多的蛋白,誘發肝性腦病變。

照護

對於肝衰竭病人,初期需要多休息,而恢復期要適當運動,同時要注意保持充足營養,提升機體免疫力,加速疾病和機體的恢復。該病需要針對病人神志、生命體徵、瘀點、瘀斑進行監測,同時該病也需要一定的心理護理。需要特別注意的是,因肝毒性藥物引起的肝衰竭,要儘快明確具體對肝功能影響的藥物,並且停藥。

- 治療初期臥床休息,減少體力消耗,減輕肝臟負擔,病情穩定後加強適當運動。

- 注意消毒隔離,加強口腔護理、肺部及腸道管理,預防感染發生。

- 適當飲水,補充身體所需的足夠水分,促進身體的代謝。

神志監測

肝衰竭易合併肝性腦病變,要密切監測神志,提早發現肝性腦病變的出現,及時干預治療。

生命體徵監測

需要監測血壓、心率、呼吸頻率、血氧飽和度等,警惕休克的出現。

瘀點、瘀斑監測

肝衰竭病人凝血功能較差,易出現瘀點、瘀斑,要注意監測全身瘀點瘀斑的情況,如大小、數目、範圍等。

肝衰竭屬於危重疾病,且容易致死,在治療疾病的同時,要注意病人心理的護理,給予病人治癒的信心。建議病人保持心情舒暢,不要過分緊張、擔心併發症的出現,積極的心態、愉快的心情能幫助疾病的恢復。

- 對於肝性腦病變病人,要注意減少蛋白的攝入,儘量攝入優質蛋白。

- 對於因肝毒性藥物引起肝衰竭的病人,要注意排除一切可能對肝功能有影響的藥物,及時停藥,避免再服用。

預防

肝衰竭的預防需從病因開始,要做到積極預防B型肝炎,接種B型肝炎疫苗,避免服用肝損藥物,建議在醫生的指導下服用藥物。與此同時,要定期體檢,如有不適及時至醫院就診,可通過檢查肝功能、凝血液常規、肝臟超音波等進行篩檢。

對於感染肝炎病毒、長期服用藥物、長期飲酒的人群建議每半年複查一次肝功能、凝血液常規、肝臟超音波等檢查排除肝功能異常。

- 接種肝炎疫苗,產生抗體,比如B型肝炎疫苗、A型肝炎疫苗等。

- 對於B型肝炎病人,要規律服用藥物、定期複查HBV的病毒載量、定期複查肝功能,評估抗病毒藥物療效。

- 出現乏力、腹脹、食慾下降等症狀的人群,要及時至醫院就診,避免疾病進一步進展。

- 養成健康、規律的生活習慣。

- 患有肝臟疾病的人要避免飲酒。

- 就醫時,應告知醫生目前在服用的藥物。