接觸性皮膚炎

概述

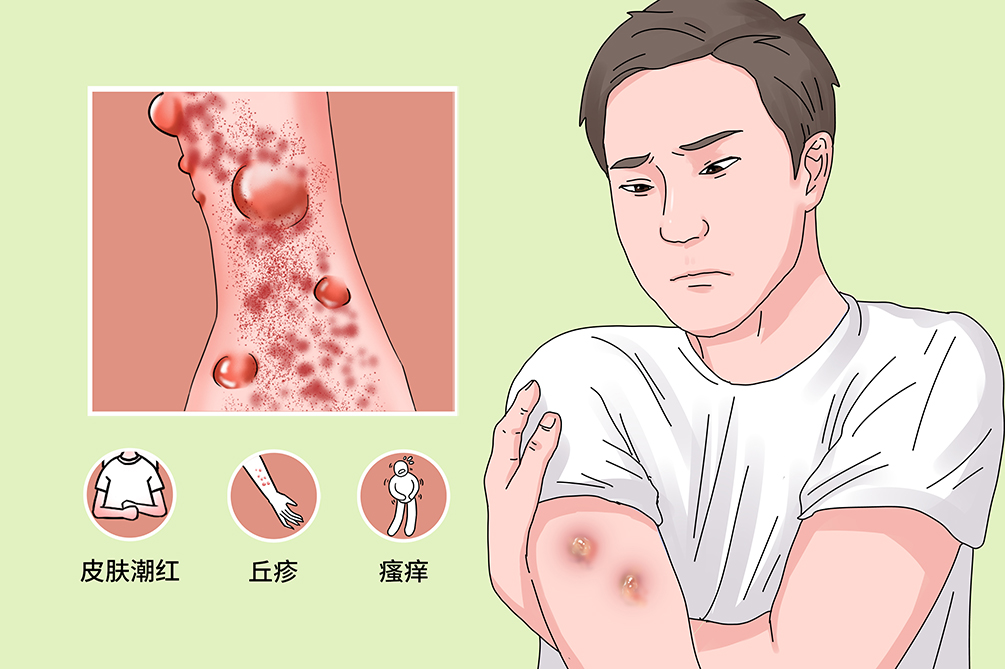

接觸性皮膚炎是皮膚和外界的動物性、植物性或化學性物質直接接觸後所發生的炎症反應,為常見皮膚過敏疾病。主要臨床表現為初起時搔癢,繼而出現腫脹、紅斑、丘疹、水泡,甚至大皰。如果患處不再接觸致敏物質,也沒有併發症,則皮疹可在2~3週內消失,但再接觸時往往復發或加重。

- 就診科別:

- 皮膚性病科

- 英文名稱:

- Contact Dermatitis

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 皮膚感染、敗血症

- 治療周期:

- 終身間歇性治療

- 臨床症狀:

- 搔癢、腫脹、丘疹、紅斑

- 好發人群:

- 過敏體質者、遺傳家族史者、氣喘病人、家庭婦女、工礦企業工人

- 常用藥物:

- Diphenhydramine 、 Chlorpheniramine 、維他命C、普賴鬆

- 常用檢查:

- 體格檢查、組織病理檢查、斑貼試驗

按照病因和發病機制分類,接觸性皮膚炎分為以下兩大類:

變態反應性接觸性皮膚炎

變態反應性接觸性皮膚炎為Ⅳ型變態反應,又稱遲發性變態反應,即T細胞參與作用的細胞免疫反應。僅是少數過敏體質的人發生皮膚炎,接觸物基本上無刺激性。

原發刺激性接觸性皮膚炎

原發刺激性接觸性皮膚炎是皮膚對外界刺激的直接反應,如芥子、辣椒、斑蝥等有機物,及強酸、強鹼等無機物及其他腐蝕性化學品,任何人的皮膚接觸後,都能引起皮膚炎,甚至於發生壞死或潰瘍。

病因

接觸性皮膚炎的病因和發病機制簡單,至今已大致闡明。不同類型其病因不盡相同,根據發病機制的不同,可將病因分為原發性刺激物和接觸性刺激物。

原發性刺激物

任何對皮膚具有較強刺激作用的物質與皮膚接觸後均可引起接觸性皮膚炎,如強酸、強鹼以及一切對皮膚具有刺激、腐蝕作用的動物性、植物性、化學性成分均可引起。

變態反應

變態反應指所接觸的物質本身對皮膚無刺激或刺激作用很弱,一般情況下不會引起皮膚損傷。但對具有過敏體質的病人,這種物質作為一種抗原性物質,通過變態反應機制可以引起接觸性皮膚炎。

此外,能引起接觸性皮膚炎的物質大致分為動物性、植物性和化學性三大類:

- 動物性,包括動物的毒素、昆蟲的毒毛。

- 植物性,包括部分植物的葉、莖、花、果或其產物等。

- 化學性的,品種繁多,是引起接觸性皮膚炎的主要病因,包括金屬及其製品(如鎳、鉻)、日常生活用品(如各種洗滌劑、光亮劑、乳膠手套、塑料等)、化妝品(如化妝油彩、染髮水等)、外用藥物(如汞劑、磺胺類藥物、抗生素軟膏、清涼油等)、殺蟲劑、除臭劑及各種化工原料(如汽油、油漆)等。

部分人可能因為工作原因或個人愛好,使得患接觸性皮膚炎的機會增加。

病毒感染與自身免疫異常

可能直接或間接地通過激發自身免疫反應而損傷皮膚組織。

皮膚暴露在污染環境

使裸露皮膚接觸到刺激物的機會增加。

長期染髮

染髮劑中含有對苯二胺,為超敏反應刺激物,極大可能激發接觸性皮膚炎。

噴撒農藥

農藥成分多為化學毒物,對皮膚傷害極大。

接觸性皮膚炎是常見病、多發病,目前在全球範圍內,接觸性皮膚炎的患病率與發病率攀升。

- 過敏體質者易發生遲髮型變態反應。

- 遺傳家族史者,如直系親屬即父母、兄弟姐妹有糖尿病病史者,易好發此病。

- 氣喘病人,臨床診斷病人為氣喘發作,發生接觸性皮膚炎的機會較大。

- 家庭婦女的手經常接觸熱水、肥皂及去污劑、洗滌劑,易出現接觸性皮膚炎。

- 工礦企業工人,酸類、鹼類、水泥及溶劑等多種化學品可以刺激正常人的皮膚而引起皮膚炎,在工礦企業中最為常見。

症狀

接觸性皮膚炎的主要症狀為皮膚搔癢,出現紅斑,繼而腫脹,出現丘疹、水泡甚至大皰。但這一症狀多見於急型接觸性皮膚炎,亞急性和慢性接觸性皮膚炎較起病緩慢,症狀相對較輕,僅表現為輕度紅斑、丘疹。

本病可根據病程分為急性、亞急性和慢性,此外還存在一些病因、臨床表現等方面具有一定特點的特殊臨床表現。

急性接觸性皮膚炎

起病急,皮損為境界清楚的紅斑,皮損形態與接觸物有關,其上有丘疹和丘皰疹,嚴重時紅腫明顯並出現水泡和大皰,後者皰壁緊張、內容清亮,破潰後成糜爛面。

亞急性和慢性接觸性皮膚炎

皮損開始可呈亞急性,表現為輕度紅斑、丘疹,境界不清楚。

特殊類型接觸性皮膚炎

- 化妝品皮膚炎病情輕重不等,輕者為接觸部位出現紅腫、丘疹、丘皰疹。

- 尿布皮膚炎皮損呈大片潮紅,亦可發生斑丘疹和丘疹,邊緣清楚、皮損形態與尿布包紮範圍一致。

- 漆性皮膚炎表現為潮紅、水腫、丘疹、丘皰疹、水泡。

- 空氣源性接觸性皮膚炎,空氣中的化學懸浮物可能導致暴露部位,特別是上眼瞼、臉部的急性和慢性皮膚炎,並且產生的炎症範圍更廣。

急性接觸性皮膚炎

偶可發生組織壞死。

亞急性和慢性接觸性皮膚炎

長期反覆接觸可導致局部皮損慢性化,表現為皮損輕度增生和苔蘚樣變。

特殊類型接觸性皮膚炎

- 化妝品皮膚炎重者可在紅斑基礎上出現水泡,甚至泛發全身。

- 漆性皮膚炎重者可融合成大皰,自覺搔癢或灼熱。

- 空氣接觸性皮膚炎,長期反覆接觸可導致局部皮損慢性化,表現為皮損輕度增生和苔蘚樣變。

皮膚感染

接觸性皮膚炎搔癢明顯者,可不斷抓撓皮損處,導致滲出,使皮膚處於相對潮濕的狀態,為細菌創造良好的生存環境,從而容易導致感染。

敗血症

若細菌入血,可累及全身各重要器官,可單獨出現或以不同組合同時或先後出現,出現敗血症狀。如高熱或體溫不升,外周白血球明顯增高。

看醫

接觸性皮膚炎早發現、早診斷、早治療,對於改善症狀以及預防併發症極其重要,尤其對於高危人群,如過敏體質者、遺傳家族史者、氣喘病人等,要進斑貼試驗檢測過敏原。對於有疑似接觸性臨床表現的病人,更應該及時就診,以明確診斷。

- 對於高危人群,體檢非常有必要,要重視體檢中的斑貼試驗檢查。無論是不是高危人群,一旦體檢中出現典型皮損症狀,都需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 在體檢或其他情況下發現典型皮損症狀,並出現皮膚紅腫熱痛,甚至高熱、寒戰等症狀,高度懷疑接觸性皮膚炎時,應及時就醫。

- 已經確診接觸性皮膚炎的病人,若出現敗血症狀,甚至昏迷,應立即就醫。

- 大多病人優先考慮去皮膚科就診。

- 若病人出現其他嚴重不適反應或併發症,如高熱、寒戰,到感染科就診。

- 因為什麼來就診的?

- 皮損是一過性還是持續的?

- 目前都有什麼症狀?(如皮膚搔癢、腫脹紅斑、丘疹、水泡,甚至大皰等)

- 既往有無其他的病史?

- 有無家族遺傳史?

- 有無接觸過刺激性物品或氣體?

體格檢查

通過視診觀察色斑顏色、大小、形態,並通過觸診觀察色斑質地、彈性、濕度,是否有痛感,以判斷是否為接觸性皮膚炎。

組織病理檢查

接觸性皮膚炎一般是急性,有的是亞急性或慢性,組織變化和急性、亞急性或慢性濕疹基本相同。急性濕疹表現為表皮內海綿形成,真皮淺層微血管擴張,血管周圍有淋巴球浸潤,少數為中性和嗜酸性粒細胞;慢性濕疹表現為角化過度與角化不全,棘層肥厚明顯,真皮淺層微血管增厚,膠原纖維變粗。

斑貼試驗

斑貼試驗是診斷接觸性皮膚炎的最簡單可靠的方法。根據受試物的性質配製適當濃度的浸液、溶液、軟膏或原物作為試劑,以適當的方法將其貼於皮膚,一定時間後觀察機體是否對其產生超敏反應。斑貼試驗是臨床用於檢測Ⅳ型超敏反應的主要方法。陽性反應說明病人對受試物過敏,但應排除原發性刺激或其他因素所致的假陽性反應。

- 病人發病前接觸到可能的致敏原或刺激物。

- 出現典型臨床表現,如出現境界清楚的紅斑,皮損形態與接觸物有關,其上有丘疹和丘皰疹;或皮損表現為輕度紅斑、丘疹,境界不清楚,呈亞急性起病。

- 病人斑貼試驗呈陽性,並且排除了原發性刺激或其他因素所致的假陽性反應。

根據以上特徵可診斷接觸性皮膚炎。

濕疹

一般濕疹的皮損為多形性,以紅斑、丘疹、丘皰疹為主,皮疹中央明顯,逐漸向周圍散開,境界不清,瀰漫性,有滲出傾向。慢性者則有浸潤肥厚。病程不規則,呈反覆發作,搔癢劇烈。接觸性皮膚炎為有大皰、劇癢及灼熱感等較劇烈的發炎症狀,有刺激物接觸史,根據上述表現可以鑑別二者。

治療

由於接觸性皮膚炎的病因和發病機制大致闡明,目前可進行病因治療。臨床中主要遵循初期和長期治療、積極理性治療、綜合治療和全面達標、治療措施個體化等原則,對接觸性皮膚炎病人進行疾病教育和藥物治療。

- 尋找致病原因,去除原因後再予以適當處理,可迅速痊癒。

- 其次是以後儘量避免已知的過敏原,不宜直接接觸高濃度的任何藥品或化學物質,慎用易致敏的外用藥物。

- 接觸致敏物質後立即用大量清水將接觸物洗去,避免搔抓以及使用肥皂水洗和熱水洗燙,不使用可能產生刺激的藥物。

全身治療

抗組織胺類藥物

- 第一代抗組織胺藥物有 Diphenhydramine 、 Chlorpheniramine 、 Ketotifen 、羥嗪等。可選用其中一種口服,有較好的止癢效果。

- 第二代抗組織胺藥物常用的有 Cetirizine 、 Loratadine 、 Terfenadine 、阿司咪唑等。

維他命C

常與抗組織胺類藥聯合應用,可增強微血管壁的緻密度,降低其通透性,亦有拮抗組織胺和緩激肽的作用,故能增強抗組織胺藥的治療效果。

皮質類固醇激素

急性嚴重或泛發性變態反應性接觸性皮膚炎病人,應短期應用皮質類固醇口服。代表藥物有普賴鬆。

抗生素

繼發感染者,應同時應用有效抗生素內服。

局部治療

急性期

可選擇爐甘石洗劑外塗。具有散熱、止癢、收斂、乾燥和消炎作用。也可外用皮質類固醇激素霜劑,如普賴鬆冷霜、曲安西龍冷霜等。或開放性濕敷溶液。常用的濕敷溶液有3%硼酸液、生理鹽水、慶大黴素生理鹽水、 Dexamethasone 生理鹽水。

亞急性期

可採用氧化鋅糊劑包敷或外塗;皮質類固醇激素乳劑也可選用。

慢性期

一般選用皮質類固醇激素軟膏或霜劑外用,常用的有0.1%普賴鬆冷霜、1%氫化可的鬆軟膏、複方 Dexamethasone 乳膏、丙酸氯倍他索軟膏等。

預後

接觸性皮膚炎目前可治癒,經過有效且規範的治療,能夠減輕或消除接觸性皮膚炎症狀、維持正常的生活質量。

接觸性皮膚炎目前不能治癒。

接觸性皮膚炎病人如果護理得當,治療及時,皮損控制良好,一般不會影響自然壽命。

飲食

接觸性皮膚炎病人以促進病人皮損恢復正常並保持穩定,身體各項指標正常,或維持理想水平為主,提高身體免疫力,飲食均衡。

- 儘量減少攝取油炸、辛辣的食物,以及堅果類食品。

- 禁食冷飲、瓜果等。

- 避免盲目進食,應注意觀察食物是否與疾病相關。

- 避免進食可能誘發過敏的食物,如魚、蝦、雞蛋、牛奶等。

照護

接觸性皮膚炎病人的護理以減輕病人皮膚不適感,並減少復發,保持皮膚清潔、乾燥為主,還需避免發生感染,或在感染發生時能被及時發現和處理等。

- 儘量避免身著人工纖維衣物或毛織品,以免刺激皮膚。

- 及時到醫院查清過敏原,避免再次接觸。

- 加強對皮膚的保護,並且儘量少佩戴有刺激性的飾品,禁止染髮。

- 若在礦工企業上班,應及時更換工作。

在治療時應注意使病人保持冷靜、樂觀心態,不必過於緊張,轉移病人注意力;治療結束應叮囑病人不可忽視日常護理,日常護理做的好,恢復才能更快。

- 用柔軟的毛巾濕敷患處15~30分鐘,舒緩皮膚,每天可濕敷數次。

- 接觸性皮膚炎病人禁止過度洗浴,有皮損的部位應儘量避免接觸皂類。

預防

由於接觸性皮膚炎病因明確,目前已有有效的預防方法。但建立良好的生活習慣對預防疾病發生,或避免疾病進一步加重亦有益處。

若為家族遺傳性變態反應性皮膚炎的高危人群,應在高危人群童年時及早進行篩檢。若為原發刺激性皮膚炎,應該在接觸到高危因素後就進行篩檢。常採取斑貼試驗進行篩檢。

- 避免接觸刺激性物品和氣體。

- 注意合理飲食,少吃易引起過敏的食物。

- 適度日曬,加強體育鍛煉,保持心情愉快和放鬆。

- 養成良好衛生習慣,勤洗手、洗澡、勤換衣物等。

- 嬰幼兒應該勤換尿布,每日用溫水清洗臀部、外陰及其周圍,並保持乾燥。

- 禁止過度使用化妝品,用後及時清洗乾淨,若對某種化妝品過敏,應及時更換。