卡波西氏肉瘤

概述

卡波西氏肉瘤又名多發性特發性出血性肉瘤,是一種少見的以梭形細胞增生和血管瘤樣結構為特徵的惡性腫瘤,是人類免疫缺陷病毒感染者及愛滋病病人常見的機會性腫瘤之一。發病可能與血管與人類皰疹病毒8型感染有關,臨床上主要表現皮膚損害,治療只能緩解症狀,不能根治,預後與臨床類型有關。

- 就診科別:

- 皮膚科、急診科

- 英文名稱:

- Kaposi's sarcoma,KS

- 疾病別稱:

- 多發性特發性出血性肉瘤

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 臟器穿孔、消化道出血、感染

- 治療周期:

- 長期間歇性治療

- 臨床症狀:

- 皮膚斑片、皮膚結節、皮膚腫瘤

- 好發人群:

- 人類皰疹病毒8型感染者、人類免疫缺陷病毒感染者、有器官移植史者

- 常用藥物:

- Vincristine 、 Vincristine 、博來黴素、柔紅黴素

- 常用檢查:

- 病理學檢查、超音波、CT、彩色都卜勒血流顯像

經典型

有明顯的種族和地理差異,好發於中歐猶太人、波蘭人、俄羅斯人和義大利人,多發生於60歲以上男性。

非洲型

多見於25~40歲男性,也可見於兒童。

AIDS相關型

在男性同性戀中最為流行,是愛滋病感染者最常見的惡性腫瘤,約見於1/3的AIDS病人。

免疫抑制相關型

系器官移植,特別是腎移植後長期應用免疫抑制劑治療所致。

病因

卡波西氏肉瘤的確切病因及發病機制不明,與病毒的感染如人類皰疹病毒8型、血管生成細胞分化和免疫功能缺陷如愛滋病(AIDS)等相關,好發於人類皰疹病毒8型感染者、人類免疫缺陷病毒感染者、有器官移植史者。

病毒感染

目前幾乎所有卡波西氏肉瘤組織以及卡波西氏肉瘤病人的淋巴樣系統、外周血單核球、唾液和精液中均可檢測到人類皰疹病毒8。在未患卡波西氏肉瘤的愛滋病病人體內,若查出人類皰疹病毒8檢測陽性,則通常在2~4年內出現卡波西氏肉瘤。人類皰疹病毒8是一種新型的DNA腫瘤病毒,多數處於潛伏狀態,當受到內外環境因素的適當刺激,潛伏感染的病毒被激活,表達多種基因產物,通過這些病毒蛋白的作用,病毒得以抵抗正常細胞周期調控,誘導細胞凋亡,逃避宿主免疫監測,從而在卡波西氏肉瘤的發生和發展中起重要作用。此外,AIDS相關型卡波西氏肉瘤病人病變不局限於皮膚及淺表淋巴結,同時易累及口腔黏膜、內臟器官,以肝、肺受累多見,提示這種卡波西氏肉瘤具有更強的侵襲性和較高的病死率,表明愛滋病病毒可能參與了卡波西氏肉瘤的發生和發展。

免疫功能缺陷或低下

愛滋病病人淋巴球減少,尤其是CD4+T淋巴球的減少,導致免疫監視與防禦功能減弱,直接增加腫瘤發生的概率,且是目前了解唯一可顯著增加卡波西氏肉瘤發生的原因。自然殺傷細胞是自然殺傷細胞,免疫缺陷導致自然殺傷細胞功能減弱,免疫監視作用減弱,腫瘤細胞無限制的生長,導致卡波西氏肉瘤的發生。

近年來,由於獲得性免疫缺陷症候群(AIDS)的流行,卡波西氏肉瘤的發病率明顯上升。據統計,在人類免疫缺陷病毒(HIV)感染人群的卡波西氏肉瘤的發生率是一般人群的10萬倍。卡波西氏肉瘤在器官移植病人中的發病率是普通人的400~500倍。

- 人類皰疹病毒8型、人類免疫缺陷病毒(HIV)感染的人群免疫功能低下,易患卡波西氏肉瘤。

- 有器官移植史的人群需要長期使用免疫抑制劑治療排斥反應,患卡波西氏肉瘤的機率較高。

症狀

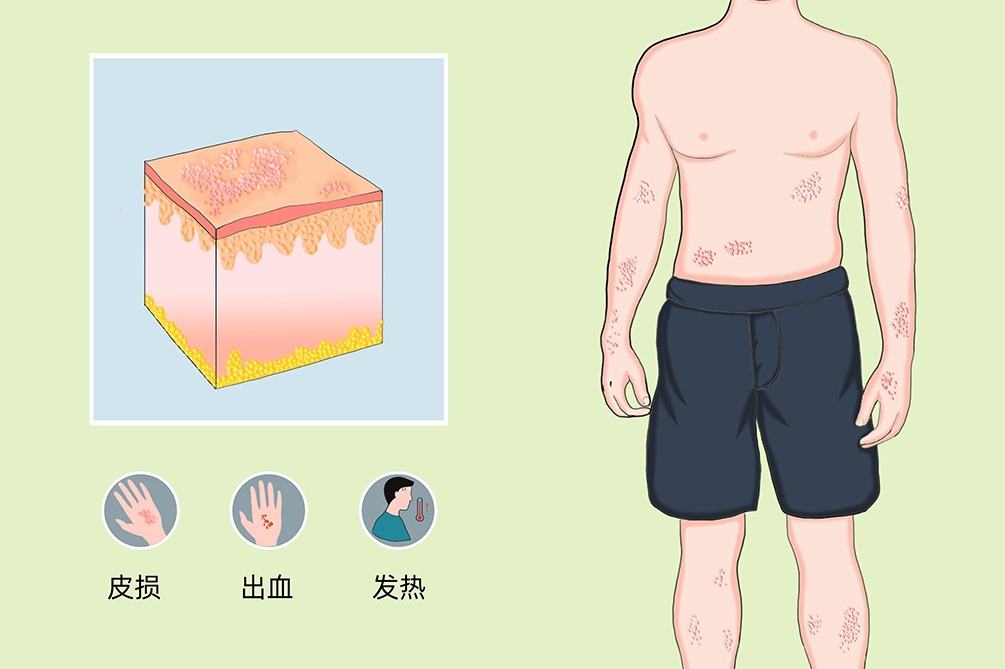

卡波西氏肉瘤最常見的臨床表現為皮損,皮損累及部位由高至低分別為四肢、軀幹及頭頸部,皮損分布廣泛,多發生於下肢,且下肢常見於足部,可對稱分布。我國報導25%的病人僅有皮膚損害,29%病人只有內臟損害,最常受累的內臟為胃腸道、淋巴結和肺。皮膚損害常呈多發性,主要分布在軀幹、頭面和上肢,口腔、胃腸道和眼結膜亦可受累。

經典型卡波西氏肉瘤

初期損害最常出現於足趾或足跖部,表現為淡紅色、紫羅蘭色或藍黑色斑和斑片,可擴大融合成結節或斑塊,或單個損害最終形成結節狀和蕈狀腫瘤。初期的血管瘤損害質軟,觸之如海綿,陳舊腫瘤質地堅硬,似橡皮樣硬度,患肢可有非凹陷性水腫。然而,可以有緩解階段,特別是在疾病初期結節可自行消退,留下萎縮和色素沉澱性疤痕。除皮膚損害外,黏膜也可受累,特別是口腔黏膜,我國新疆地區維吾爾族、哈薩克族人群中此型常見。最易受累是消化系統,小腸可能是最常受累的臟器。另外,可累及肺、心臟、肝臟、眼結膜、腎上腺以及腹部淋巴結。骨骼改變是特徵性的,具有診斷意義,顯著改變是骨質疏鬆、囊腫和骨皮質侵蝕。

非洲型卡波西氏肉瘤

結節型

常見,發展緩慢,平均持續時間為5~8年,類似於經典型卡波西氏肉瘤。

菜花樣型

亦稱增殖型,呈結節狀,生長迅速,可擴展至真皮、皮下、肌肉和骨骼。

浸潤型

常局限於手、足部,損害發展緩慢,但侵襲性大,常有骨骼損害。

淋巴結病型

主要累及兒童和年青人,發生於兒童的淋巴結病型可發生於眼瞼和結膜,眼常受累並伴淚腺、腮腺和頜下腺腫脹,而出現類似Mikulicz症候群的臨床表現。

AIDS相關型卡波西氏肉瘤

卡波西氏肉瘤作為愛滋病(AIDS)首發症狀者約占30%,在AIDS病程進展中出現者約占35%。損害分布廣泛,好發於頭部、頸部、軀幹和黏膜,且呈對稱性分布,開始為粉紅色斑疹,常與皮紋方向一致,以後顏色變暗,形成淡紫色或棕色的斑疹或斑塊,最後變為出血性皮損和結節。瀰漫性損害主要表現為水腫。皮損進展取決於免疫功能狀態,如果CD4+細胞計數升高,無論治療與否,皮損均可消退。25%病人僅有皮膚損害,而29%的病人只有內臟損害,最常受累的內臟為肺、胃腸道和淋巴結。

免疫抑制相關型卡波西氏肉瘤

皮損廣泛分布於皮膚和黏膜,淋巴結和內臟受累或不受累。該型卡波西氏肉瘤的皮損類似於經典型,不同的是發病部位更加多變,病程進展快,但停止免疫抑制劑治療後皮損可自愈。

卡波西氏肉瘤皮損進一步發展還會出現出血、發熱、貧血、惡液質等症狀。併發臟器穿孔還會出現疼痛等表現。

臟器穿孔

卡波西氏肉瘤侵犯內臟導致穿孔的發生,臨床上表現疼痛、腹膜刺激症等,內科治療無效必要時外科介入治療。

消化道出血

多是由於卡波西氏肉瘤侵犯胃腸道等消化系統所致,病人可出現嘔血、黑便、休克等,嚴重者危及病人生命。

感染

卡波西氏肉瘤病人普遍免疫力低下,極易併發感染,嚴重者可出現感染性休克,可危及病人生命。

看醫

當病人皮膚出現淡紅色、紫羅蘭色或藍黑色斑片樣皮損或結節或結節狀、蕈狀腫瘤時,應及時就醫,通過病理學檢查、超音波、CT、彩色都卜勒血流顯像檢查進行診斷,需注意與卡波西型血管內皮瘤、梭形細胞血管內皮瘤相鑑別。

當病人的皮膚,特別是足趾或足跖部出現淡紅色、紫羅蘭色、藍黑色斑和斑片,或結節狀、蕈狀腫瘤,應該及時就醫。

- 大多病人優先考慮去皮膚科就診。

- 若病人出現穿孔等急症,需要行手術治療,可到急診科就診。

- 從開始出現不適到現在多久?

- 不適症狀發展的快嗎?

- 目前都有什麼症狀?(如足趾或足跖部淡紅色、紫羅蘭色或藍黑色斑片或結節等)

- 是否長期服用免疫製劑?

- 既往有無器官移植、愛滋病病史?

超音波檢查

可顯示出病人是否出現以清晰的包膜回聲或不連續包膜回聲、低回音為主,光點分布均勻的多髮結節。

病理檢查

病理檢查為卡波西氏肉瘤的確診檢查,可檢測出病人皮損處是否出現血管瘤樣結構和梭形細胞增生。

彩色都卜勒血流顯像

可檢測出腫瘤的血流情況和阻力指數,顯示血流情況是否為明顯的由皮下向結節內放射狀方向。

CT檢查

CT檢查可了解疾病的進展,顯示病人是否出現支氣管血管束增粗及沿支氣管血管束分布的結節灶。

根據病史、臨床各型皮損特點,結合組織病理學檢查,診斷基本成立。

- 有器官移植、HIV感染、人類皰疹病毒8型感染等病史。

- 足趾或足跖部出現淡紅色、紫羅蘭色或藍黑色斑片、結節狀和蕈狀腫瘤,皮膚對稱性分布粉紅色斑疹,出血性皮損和結節、水腫等。

- 病理學檢查顯示血管瘤樣結構和梭形細胞增生,證實為卡波西氏肉瘤。

卡波西型血管內皮瘤

卡波西型血管內皮瘤只發生於兒童和青少年,皮損組織病理表現同時有卡波西氏肉瘤和微血管瘤兩者的特徵,具有特徵性腎小球樣結構,但卡波西氏肉瘤無腎小球樣結構,以此可以相互鑑別。

梭形細胞血管內皮瘤

梭形細胞血管內皮瘤主要見於青年,好發於四肢,病程極緩慢,鏡下病變界限不清,由薄壁、充血的海綿狀血管腔組成,並混雜比例不一、具有泡狀核的梭型細胞。血栓形成是常見特徵,免疫組化示梭形細胞血管內皮瘤實性區中的梭形細胞CD34(-)。而卡波西氏肉瘤病變中通常無海綿狀血管腔系或空泡化上皮樣細胞,卡波西氏肉瘤的梭形細胞中常見透明狀包涵體,且免疫組化示梭形細胞CD34(+),以此可以進行鑑別。

治療

卡波西氏肉瘤的治療只能在一定程度上緩解症狀,無法預防復發,不能達到完全治癒目標,包括局部治療、藥物治療、手術治療、靶點治療等。

局部藥物治療

- 細胞毒性藥物應用較多的是 Vincristine 、 Vincristine 及博來黴素,在皮膚或口腔黏膜損害內注射,損害可短期緩解,但復發率較高,僅有少數孤立的損害能完全治癒。重複治療仍然有效。

- 局部注射硬化劑可導致注射局部組織缺血性壞死,不良反應有疼痛、疤痕及潰瘍形成,在使用時應慎重。

- 注射干擾素是應用較多而且較為成熟的療法,具有抗血管增生、抗病毒和免疫調節功能。

全身藥物治療

- 人絨毛膜促性腺激素(HCG)在防止腫瘤發生和轉移過程中起一定的作用,並可抑制卡波西氏肉瘤來源梭形細胞的生成。

- 新型化療藥物通常用於治療系統受累、出現消耗症狀、皮損進展迅速的病人,化療不能治癒本病,能促進腫瘤消退和減輕與腫瘤相關的症狀,該類藥物包括 Vincristine 、博來黴素、 Doxorubicin 、柔紅黴素及 Paclitaxel 等。脂質體藥物可以延長藥物的血漿半衰期,使腫瘤內的血藥濃度明顯高於正常組織。柔紅黴素脂質體和 Doxorubicin 脂質體是治療末期AIDS相關型卡波西氏肉瘤的一線藥物。

- 抗血管生成藥物有助於阻斷腫瘤新生血管生成的步驟,抑制腫瘤新生血管的形成,故可用於治療卡波西氏肉瘤。有研究認為 Thalidomide 的某些代謝產物具有抗血管生成的作用,如抑制BFGF誘導的血管增殖,降低腫瘤壞死因子的產生和細胞之間的黏附作用。煙麴黴素類似物、硫酸鹽多糖等抗血管藥物尚在試驗階段。

- A酸類藥物可調節細胞的形成和分化、抑制細胞增殖,此類藥物既可局部應用,也可全身應用。

- 抗病毒治療,抗愛滋病毒藥物可以對卡波西氏肉瘤病人皮損及外周血中存在的人類皰疹病毒8型有一定的作用。

手術切除治療僅適用於皮損較少的卡波西氏肉瘤病人,有明顯疤痕及皮損較多的大部分病人慎用。

雷射治療,包括氬雷射、二氧化碳雷射和脈衝染料雷射,對血管性損害相對較好,因此對皮膚和黏膜損害非常有效,但不能阻止新發皮損。

預後

卡波西氏肉瘤的預後與臨床類型有關,經典型病程很長,預後好。非洲淋巴結型進展迅速,常累及內臟器官,預後極差。AIDS相關型預後也很差,進展快,病情嚴重,死亡率高達40%。移植相關型在停用免疫抑制劑後,病情可趨於穩定,約2%病人可完全消退。卡波西氏肉瘤死亡原因主要是嚴重出血、繼發感染、臟器穿孔、惡病質和嚴重貧血等。

多數卡波西氏肉瘤不能治癒,少數移植相關型可出現腫瘤消退。

卡波西氏肉瘤經典型病程很長,平均可生存8~10年,卡波西氏肉瘤非洲淋巴結型進展迅速,生存時間短,一般在2年內死亡。

飲食

- 宜食高維他命、高蛋白質飲食,多進食蔬菜、水果、瘦肉、魚肉等,增強自身免疫系統防禦機能,提高自身抗腫瘤能力。

- 飲食中增加補血食物,糾正貧血,如大棗、阿膠等。

照護

卡波西氏肉瘤在皮膚發病的同時,多有全身轉移,因此要重視皮膚保養,做好皮疹潰瘍面及口腔、鼻腔黏膜和會陰部皮膚的護理,重視皮下淋巴結腫大的護理,密切觀察藥物毒副作用並予相應處理,加強心理疏導,緩解病人恐懼心理,促進疾病復健。

皮疹護理

病人應避免搔抓皮膚,勤換衣物。

口腔、會陰及鼻部護理

勤漱口,用軟毛牙刷刷牙,勿用手挖鼻孔和用力擤鼻,每日擦洗會陰2~3次。

水腫護理

病人應抬高患肢,限制水鈉攝入,每天攝入量不得超過1000ml。

AIDS相關型卡波西氏肉瘤病人的物品、換藥器械、治療用品均需嚴格消毒處理。

預防

對於卡波西氏肉瘤的預防,主要是針對病因的預防,如避免病毒感染、提高機體免疫力等。高危人群注意定期體檢,初期發現、初期診斷、初期治療。

高危人群做好危險因素的干預,每年定期體檢。

- 注意性生活衛生,減少愛滋病病毒、人類皰疹病毒8型感染的機率。

- 器官移植病人注意每6~12個月查體一次。

- 平時健康飲食,適當運動,避免熬夜,提高機體免疫力。