腦血管畸形

概述

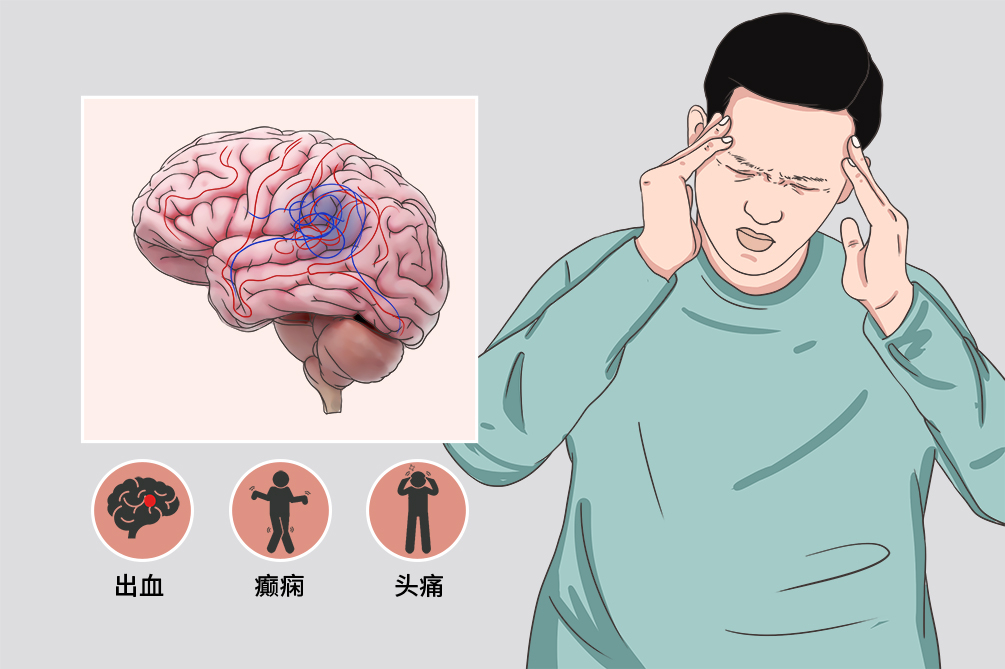

腦血管畸形是指腦血管發育障礙而引起的腦局部血管數量和結構異常,並對正常腦血流產生影響。目前普遍認為是發生於胚胎時期的先天性疾病,在胚胎發育過程中血管生成的調控機制障礙所致,臨床症狀主要表現為顱內出血和癲癇。

- 就診科別:

- 神經外科、血管介入科

- 英文名稱:

- Cerebrovascular Malformation, 公分

- 疾病別稱:

- 顱內血管畸形

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 顱內動脈瘤

- 治療周期:

- 急性期內治療約4~6週

- 臨床症狀:

- 出血、癲癇、頭痛

- 好發人群:

- 年輕人

- 常用藥物:

- 甘露醇、 Glycerol Fructose 、呋塞米

- 常用檢查:

- 腦血管造影、頭顱動脈CTA、頭顱磁振造影

目前臨床採用1996年McCormick根據大宗屍檢結果制定的分類方法,主要分為四種類型:

腦動靜脈畸形

一種先天性中樞神經系統血管發育異常,主要病理特徵是在病變部位動靜脈之間缺乏微血管床存在,致使動靜脈直接相通,形成動靜脈短路,導致一系列血流動力學變化。

腦內海綿狀血管畸形

又稱海綿狀血管瘤,是由眾多薄壁血管組成的海綿狀異常血管團,並非真性腫瘤,臨床上發病率僅次於腦動靜脈畸形。

腦靜脈性血管畸形

又稱腦發育性靜脈異常,是腦血管畸形中的一個少見類型,主要由腦組織中異常靜脈組成,對循環的影響是一個緩慢的過程,血流動力學屬於慢血流病變,因此多數病人無明顯症狀。在血管造影上典型特徵為「三聯征」,即皮層靜脈缺乏、星狀靜脈叢生、深部靜脈引流。

微血管擴張症

又稱腦微血管瘤,是一種少見的小型腦血管畸形。顯微鏡下表現為一堆扭曲、擴張的微血管。該病一般比較局限,多數時候無症狀。

病因

目前普遍認為腦血管畸形是發生於胚胎時期的先天性疾病,在胚胎發育過程中血管生成的調控機制障礙所致。不同類型的腦血管畸形,病因稍有不同。

先天因素

在胚胎初期,由於局部微血管發育異常,動脈及靜脈以直接溝通的形式遺留下來。血液直接由動脈流入靜脈,使靜脈因壓力增大而擴張,動脈形成迂曲、纏結、粗細不等的畸形血管團。

血栓形成

部分研究者認為硬腦膜竇內先有血栓形成,以後導致橫竇、乙狀竇或海綿竇動靜脈畸形。外傷可致竇內血栓形成,以後發展成硬腦膜動靜脈畸形,或損傷靜脈竇附近的動脈及靜脈,造成動靜脈瘺。

男性病人較女性稍多,約20%腦動靜脈畸形病人會出現永久性顱腦損傷。

多發於年輕人,北京市神經外科研究所的一組數據資料顯示,顱內動靜脈畸形以16~35歲的病人居多,男性較女性稍多。腦靜脈畸形多見於30~40歲,男性亦稍多於女性。海綿狀血管瘤女性病人多於男性,男女比例約1:5,且以40~50歲成人多見。

症狀

小的腦血管畸形常無症狀,甚至大的腦血管畸也可無症狀。除非出血或引起癲癇才被發現,絕大多數是出血後才診斷出來,也有尋找癲癇原因而發現,有的由於長期頑固性頭痛而發現。其症狀因腦血管畸形的類型、部位、大小、是否出血或缺血等不同而表現不同。

出血

由顱內動靜脈畸形最常見的症狀,約占52%~77%,出血可至腦實質內或腦室內和蜘蛛網膜下腔,一般出血不多,與動脈瘤性出血相比預後較好。

癲癇

可在顱內出血時發生,也可單獨出現。癲癇大發作與局灶性癲癇的發生率幾乎相等,精神運動性發作和小發作較少出現。

頭痛

多數是顱內出血的結果,約43%的病人在出血前即有持續性的或反覆性頭痛,往往是頑固性頭痛。

局灶症狀

由血管畸形部位、血腫壓迫、腦脊髓液循環障礙及腦萎縮區域而定。額葉病變常易出現癲癇大發作、額部頭痛、智力和情感障礙;顳葉病變常見的有顳葉癲癇、幻視、幻嗅、命名性失語等;頂枕葉病變以局灶性癲癇最多見,還有失讀、計算力障礙、偏盲等;基底節區病變常見顫抖、不自主運動、肢體笨拙、偏癱等;橋腦及延髓病變常有頸痛、噁心、嘔吐、吞咽障礙、四肢癱瘓、呼吸障礙等。

- 顱內血管吹風樣雜音占所有動靜脈畸形病人的2.4%~38%,壓迫同側頸內動脈可使雜音減弱,壓迫對側頸動脈則增強。

- 精神症狀出現率也很高,約占30%~72%之間,主要因額葉、顳葉損害所致。

- 有的動靜脈畸形位於額或顳部,累及眶內或海綿竇,可有眼球突出及血管雜音。

- 硬腦膜動靜脈畸形病人可有搏動性耳鳴,引流累及硬腦膜竇並直接與岩骨錐體接觸的容易出現此症狀。

腦血管畸形易與顱內動靜脈畸形併發,一般不在同一供血區域。顱內動脈瘤破裂的致死、致殘風險一般高於動靜脈畸形出血風險。若兩種疾病同時存在,需充分評估病情後再做相關處理。

看醫

對於頑固性頭痛、不明原因的癲癇發作等症狀的病人,應當及時就醫,尤其是中青年,早發現、早診斷、早治療,預防顱內出血發生,這對改善症狀及預後極為重要。

對於頑固性頭痛、不明原因的癲癇發作、搏動性耳鳴、眼球突出、顱內血管雜音的病人,應當立即就醫。對於發現顱內血腫的病人,若無外傷病史,需進一步完善頭顱CTA或腦血管造影檢查,排除顱內血管畸形。

病人可就診於神經外科、血管介入科。

- 因為什麼來就診的?

- 頭痛是一過性還是持續的?

- 目前都有什麼症狀?(如癲癇、昏迷、嘔吐、偏癱等)

- 是否有以下症狀?(如顱內血管雜音、搏動性耳鳴、失語等症狀)

- 既往有無其他的病史?

頭顱CT檢查

可發現腦實質或腦室內、蜘蛛網膜下腔等高密度影,對於出血範圍、血腫大小、梗死灶、腦積水等有很高的診斷價值。

頭顱磁振造影檢查

對於發現顱內血管畸形的作用優於頭顱CT,並且還具有血管成像功能,不需要注射顯影劑便可以顯現正常和異常的腦血管。

腦血管造影

是診斷腦血管畸形的金標準。對於自發性顱內出血、蜘蛛網膜下腔出血的病人以及頑固性癲癇、頭痛者,需行腦血管造影檢查篩除腦血管畸形。

臨床上進行腦血管造影或頭顱動脈CTA、MRA提示腦血管畸形,即可診斷腦血管畸形。如病人有頑固性頭痛、不明原因的癲癇發作、出血等症狀,頭顱CT或磁振造影提示顱內血腫或蜘蛛網膜下腔出血,提示腦血管畸形可以做腦血管造影診斷。

腦腫瘤中風

顱內腫瘤,特別是惡性腫瘤,可以出血為首發臨床表現。部分惡性腫瘤因血供豐富,在腦血管造影上可變為異常染色,但往往沒有明確的供血動脈和初期顯影的引流靜脈,在頭顱CT和磁振造影時往往可見腫瘤的影像學特點。

轉移癌

如絨毛膜上皮癌、黑色素瘤等也可有蜘蛛網膜下腔出血表現,在腦血管造影中可見豐富的血管團,多呈現出不規則的血竇樣,在頭顱CT和磁振造影時往往可見腫瘤的影像學特點。

治療

動靜脈畸形、海綿狀血管畸形類疾病容易發生出血,治療的主要意義在於降低破裂出血風險,部分以控制癲癇發作為目的。臨床上多採用手術治療、血管內介入治療、立體定向放射外科治療等治療手段。腦靜脈畸形、微血管擴張症沒有症狀時一般不需要處理,定期觀察。

藥物治療主要是針對腦血管畸形出血的病人,目的是降低顱內壓、減輕腦水腫、抗癲癇治療。

甘露醇

視情況調整甘露醇用量及用法,需要密切關注血壓及腎功能、電解質變化。

Glycerol Fructose

用法同甘露醇,對於腎功能的損傷小,故適用於腎功能差的病人。

呋塞米

間斷靜推或肌注可有效緩解腦水腫、降低顱內壓力,低鉀病人慎用。

激素治療

糖皮質類固醇具有穩定細胞膜結構的作用,可使腦水腫得到改善,常用 Dexamethasone 、甲強龍等。

抗癲癇治療

癲癇病人需要長期系統的治療,根據癲癇類型不同,分別選用 Phenytoin Sodium 、 Valproic Acid 、 Carbamazepine 等,必要時用巴比妥類藥物。

腦動靜脈畸形的手術方法有:

供血動脈結紮術

目前已經較少採用,經常使用這種手術處理尚不能切除的深部及重要功能區的動靜脈畸形,或者作為病變切除前的一個步驟加以利用。

腦動靜脈畸形切除術

是徹底治療這種疾病的最好方法之一,切除畸形血管只要儘量靠近病灶,在顯微鏡下小心保護功能區皮質,不會影響重要的神經功能。對於巨大的高流量的動靜脈畸形,可採用分期手術或逐步栓塞術,或二者並用。手術切除硬腦膜動靜脈畸形,可防止再出血或緩解症狀,是治療海綿狀血管瘤的根本方法。病灶反覆、小量出血,以及癲癇和重要功能區的占位效應是海綿竇血管瘤手術適應證的主要考慮因素。對於兒童病人應採取積極的手術態度,對於有出血的腦靜脈畸形病人,可做開顱血腫清除或腦室內血腫清除引流術,一般只清除血腫,靜脈畸形不予夾閉或切除,防止術後腦腫脹。

放射治療對海綿狀血管瘤的療效不十分明確,且遲發性放射反應的強度明顯高於動靜脈畸形放療後,因此,除中顱窩海綿狀血管瘤外,不主張對其他部位海綿狀血管瘤進行放療。腦靜脈畸形對伽瑪刀放療的反應不佳,經治療後病灶的消失率很低,且可引起反射性腦損害。

血管內介入治療

海綿竇區動靜脈畸形有來自頸內動脈及頸外動脈的許多供血動脈,採用手術切斷這些動脈與靜脈之間的交通很困難。不如用超選擇性導管栓塞各供血動脈,再輔以海綿竇段頸內動脈的栓塞。栓塞各供血動脈後可再給放療,橫竇及乙狀竇區動靜脈畸形也多採用栓塞治療。

預後

腦血管畸形治療效果與病人發病後的意識狀態相關,意識狀態越差死亡率越高。大的血管畸形切除術後常出現新的症狀,而小的血管畸形則較少,大的動靜脈畸形可由於「正常灌注壓突破」造成術後血腫。

未出血的單純小的腦血管畸形可以治癒,出血後症狀嚴重的病人不能治癒。

通常治癒的病人不影響壽命,治療不理想的病人急性期可能死亡。大多數無症狀的腦靜脈畸形、微血管擴張症病人可不影響壽命。

病人術後每個月複查一次頭顱CT、磁振造影;達到治療目標後可六個月複查一次頭顱CT、磁振造影。

飲食

神志清楚可進食的病人,應注意合理控制總熱量、補充優質蛋白、膳食多樣化、少食多餐、定時定量。昏迷的病人應根據實際情況,酌情予以腸內營養。

- 宜補充牛肉、雞胸肉、雞蛋等優質蛋白,酌情補充膳食纖維。

- 如合併糖尿病,需注意控制含糖量較高的麵食及油炸食品的攝入。

- 根據醫生指示給予低鹽或高鹽飲食,補充維他命如蔬菜、水果。

- 昏迷的病人應根據實際情況,酌情予以腸內營養,初期可予以胃管進食流質或半流質食物,如米油、稀飯等。

照護

腦血管畸形病人的護理以促進病人意識狀態及自理能力的恢復為主,還需避免發生呼吸道感染、褥瘡、下肢深靜脈栓塞等併發症。

口服用藥

了解各類抗癲癇、改善神經功能藥物的作用、劑量、用法、不良反應和注意事項,指導病人正確服用。

一般護理

需要觀察病人的生命體徵,比如呼吸、血壓、脈搏、瞳孔、意識等。如果出現生命體徵變化,需要立即告知醫生。經常活動病人的肢體、穿彈力襪,預防下肢靜脈栓塞形成。

術後護理

術後病人應注意保持頭部敷料乾燥、清潔,必要時可請醫生更換敷料。手術後頭高30度臥位,促進靜脈回流,減輕腦腫脹,降低顱內壓;避免暴力吸痰、劇烈咳嗽、用力排便等增加顱內壓的因素。

復健訓練

有助於病人自理能力的恢復。建議在復健師指導下開展肢體復健運動,循序漸進並長期堅持。

觀察病人的神志、瞳孔、肢體及語言功能變化,定期複查頭顱CTA、腦血管造影、肝腎功能、血清電解質變化。

腦血管畸形病人需要特別注意不要劇烈運動,會引起血壓劇烈的波動,防止腦充血導致腦血管破裂。

預防

腦血管畸形通常認為屬於先天性疾病,無有效的預防措施。凡是有頑固性頭痛、不明原因的癲癇發作、出血等症狀,均應及時就醫完善相關檢查,及早處理,避免嚴重不良事件發生。凡發現腦動靜脈畸形、硬腦膜動靜脈畸形、體積大的海綿狀血管瘤均應積極手術治療,預防嚴重併發症的發生。

對於有頑固性頭痛、不明原因的癲癇發作、小量自發性出血等症狀的病人,應及時到醫院行腦血管造影、頭顱CTA或頭顱磁振造影檢查,除外腦血管畸形可能。

- 有頑固性頭痛、不明原因的癲癇發作、小量自發性出血等症狀,及時就醫。

- 避免增高顱內壓力的因素,如劇烈咳嗽、用力排便等。