膽脂瘤

概述

膽脂瘤又稱珍珠瘤或表皮樣囊腫,目前認為是源於異位胚胎殘餘的外胚層組織的先天性乏血管的良性腫瘤,病變部位多在腦部和耳部,可以引起顱內膽脂瘤、外耳道膽脂瘤等病變。膽脂瘤多採取手術切除,預後良好。

- 就診科別:

- 神經外科、五官科

- 英文名稱:

- cholesteatoma

- 疾病別稱:

- 表皮樣囊腫、珍珠瘤

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 周圍性顏面神經麻痹、無菌性腦膜炎

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

- 耳鳴、三叉神經痛、癲癇樣發作

- 好發人群:

- 慢性中耳炎病人

- 鑑別診斷:

- 皮樣囊腫、膠樣囊腫、蜘蛛網膜囊腫

- 常用檢查:

- CT檢查、磁振造影檢查

顱內膽脂瘤

顱內膽脂瘤是先天性非真性腫瘤,多生長於顱底、腦室和腦池等相關部位,尤其由於其良性緩慢生長的特性,常常在腫瘤較大,多部位延伸時才被發現,給疾病的徹底治療帶來困難。

外耳道膽脂瘤

外耳道膽脂瘤是各種原因引發的外耳道皮膚脫屑、膽固醇結晶堆積、上皮包裹所形成的慢性炎性疾病,由於該病在初期臨床症狀不典型,容易誤診或漏診。如不及時處理,膽脂瘤可延伸至乳突或中耳,有時可累積面神經導致顏面神經麻痹,累積耳膜者導致耳膜穿孔。

病因

膽脂瘤可分為先天性和後天獲得性兩種類型,先天性膽脂瘤為胚胎期的外胚層組織遺留於顱骨中發展而成,病理特點為鱗狀上皮和角化物在中耳乳突腔、岩尖及小腦橋腦角等處聚集。目前,對後天性膽脂瘤的發病機制可概括為四類,內陷袋理論、上皮侵襲或遷移理論(移植理論)、鱗妝化生理論、基底細胞增殖理論(乳頭狀生長理論)。

原發性獲得性膽脂瘤

由於耳咽管功能障礙導致耳膜內陷袋的形成,上皮碎屑的堆積,中耳上皮黏膜化生形成膽脂瘤。

繼發性獲得性膽脂瘤

中耳炎治療不及時,使中耳腔內的小呼吸道阻塞會形成膽脂瘤。耳膜穿孔長期反覆耳流膿的病人,耳膜表面的上皮層向中耳腔內生長形成膽脂瘤。

吸菸

易增加外耳道膽脂瘤的發病風險。

糖尿病

可能與腎骨營養不良和微血管病有關,最終導致骨過度吸收、加速破骨細胞的活化,以及供應耳膜表皮層和外耳道的局部血管的循環失調而誘發膽脂瘤。

反覆微創傷

如棉棒和助聽器的反覆刺激或醫源性外傷而誘發該病。

外耳道膽脂瘤在兒科治療的新病人中其發病率約為1:1000,在兒童發病率約占1.6;1000。近年來其患病率有明顯增高的趨勢,各個年齡段均可發病,主要發生在老人,顱內膽脂瘤的發病率為全腦腫瘤的0.5~1.8%。

膽脂瘤好發於慢性中耳炎病人,是因為中耳炎治療不及時會造成反覆耳流濃膿,耳膜表面的上皮曾向中耳腔內生長形成膽脂瘤。

症狀

膽脂瘤任何年齡都可發病,但40歲為高峰,且病程進展緩慢,一般無性別差別。根據腫瘤的發生部位不同,有不同的症狀。

顱內膽脂瘤

小腦橋腦角腫瘤

顱內膽脂瘤的最常見的發生部位,最初的臨床症狀多表現為三叉神經痛。病人可出現耳鳴、耳聾以及小腦橋腦角症候群等,第五、七、八神經受損可以表現為面肌力減退、小腦萎縮症等。

鞍旁的顱內膽脂瘤

臨床表現與垂體腫瘤相似,如果腫瘤向後延伸進入第三腦室,可出現腦脊髓液循環障礙,顱內壓高的臨床症狀,向前生長可以出現額葉症狀。

腦實質內的膽脂瘤

位於大腦半球的可以出現癲癇、神經精神症狀,位於小腦的膽脂瘤可引起小腦萎縮症等。腦室內的腫瘤可以引起腦脊髓液循環障礙,出現顱內壓高徵象。

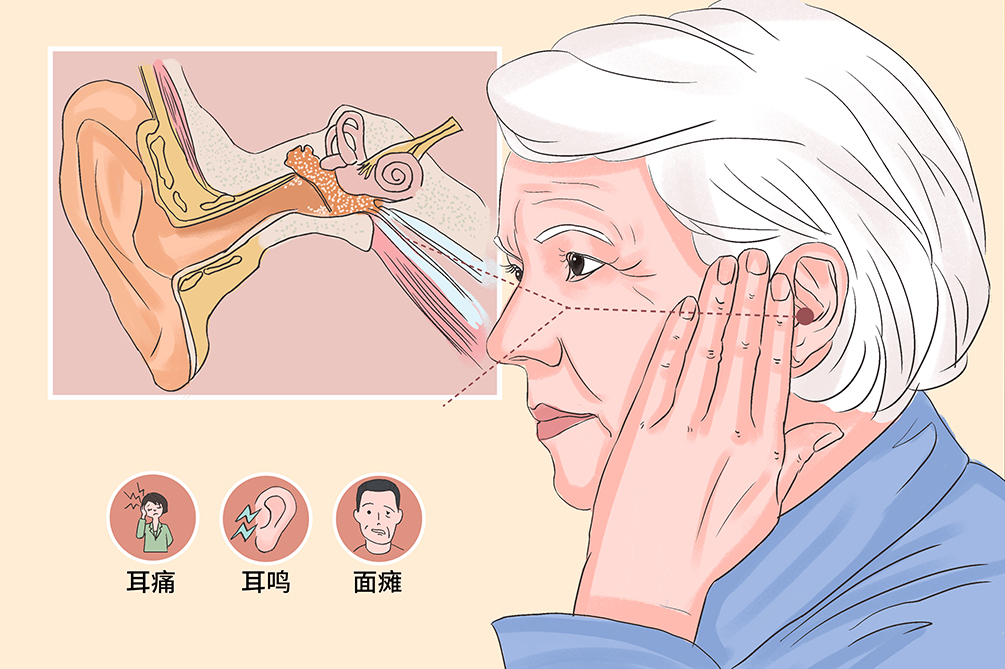

外耳道膽脂瘤

聽力下降

如侵犯至中耳和乳突等部位時,則會導致傳導性聽力損失加重。病史較長者,由於反覆感染則可能會發展成混合性聽障。

其他耳部症狀

如耳痛、耳鳴、耳道流膿、骨性外耳道擴大以及骨質破壞。

顱內膽脂瘤

可出現硬膜外表皮樣囊腫,多起源於顱骨板障,可有皮下腫瘤和顱內壓升高。

外耳道膽脂瘤

當病灶延及至顳頜關節時會出現張口痛。

周圍性顏面神經麻痹

膽脂瘤侵蝕面神經骨管,面神經受壓,或毒素、壞死物質侵蝕神經鞘膜和軸索,引起顏面神經麻痺、神經水腫,造成面神經軸突發生變性、壞死,致使局部微循環發生障礙,造成周圍性顏面神經麻痹。

無菌性腦膜炎

膽脂瘤病灶侵襲致腦膜,使腦膜炎呈反覆發作,發作時出現發熱、頸部強直等腦膜刺激症。

看醫

膽脂瘤病人出現症狀應儘快就醫,避免併發症的出現,儘早進行手術治療,改善預後,提高病人生活質量。

病人有耳鳴、耳聾、面肌無力、聽力下降等症狀時,需要及時就醫。

- 顱內膽脂瘤優先考慮神經外科。

- 膽脂瘤型中耳炎和外耳道膽脂優先考慮五官科。

- 如發生其他併發症,如顱內壓高,應去其他科別就診,如神經內科。

- 從什麼時候開始出現這種情況?

- 目前都有什麼症狀?(如耳鳴耳聾、三叉神經痛、聽力下降、耳流膿、頭痛、顏面神經麻痹、張口痛)

- 既往有無其他的病史?

- 發病期間是否自行應用過其他藥物?

- 是否做過什麼檢查(如CT檢查、MIRI檢查等)

體格檢查

視診

醫生通過觀察耳部是否有膿血或膿液流出,耳道皮膚是否有紅腫等。

觸診

是否有痛感。

CT檢查

可明確病變範圍、大小,是否存在骨質破壞。病變可呈圓形或橢圓形,病灶邊緣清晰。顱內腦腫瘤檢查時可發現,病灶沿著腦池和腦裂隙生長。

磁振造影

磁振造影強化進行鑑別診斷,T1WI序列低信號,T2WI序列高信號。

耳鏡檢查

可以觀察耳部情況、感染部位,表現為耳膜鬆弛部或緊張部內陷,可見灰白色膽脂瘤痂皮,或紅色肉芽組織,可伴有膿性分泌物。

聽力檢查

可通過聽力檢查判斷病人耳部受損的嚴重程度,可為後續治療提供診斷依據。

- 顱內膽脂瘤CT和磁振造影檢查發現顱內病灶。

- 外耳道膽脂瘤CT檢查發現外耳道中的軟組織腫塊,耳專科檢查可見耳膜鬆弛和緊張部內陷。

皮樣囊腫

好發年齡為兒童,CT表現為圓形或類圓形低密度腫塊。CT值多低於腦脊髓液,但是高於脂肪組織。第四腦室受壓常常引起腦積水,囊腫破裂可進入腦脊髓液引起腦膜炎。磁振造影在T1WI上非脂肪成分為低信號,T2WI上是高信號,皮樣囊腫內的脂肪成分與皮下脂肪成分信號一致。通過發病年齡及影像學表現可鑑別二者。

膠樣囊腫

主要位於第三腦室的前部,呈現球形或者圓形,壁薄,呈現膠凍狀,可見鈣化以及出血,CT表現為邊緣光滑的較高密度腫塊。磁振造影可見第三腦室前部圓形或類圓形的,在T1WI、T2WI上呈現高信號腫塊。通過影像學檢查可對二者進行鑑別。

蜘蛛網膜囊腫

臨床上常見病,主要位於後顱窩內,磁振造影呈現低T1、高T2信號。通過發布部位及影像學檢查可對二者進行鑑別。

治療

膽脂瘤治療原則是以手術切除為主,根除病變組織,避免發生併發症。如病人年紀較大,且無明顯症狀,可考慮帶瘤生存。

膽脂瘤一般無特效藥物,若併發感染,應給予抗生素治療,遵醫囑使用抗生素。

神經內鏡輔助顯微外科手術治療

主要治療顱內膽脂瘤,術中需儘可能避免強力牽拉腦組織。充分利用切除部分腫瘤後帶來的腔隙發揮神經內鏡成角、廣角、可彎等特點,發現並解決病灶。

完壁式乳突根治並鼓室成形術

治療膽脂瘤型中耳炎,徹底清除病變的同時行鼓室成形術,以最大限度的提高或保持病人的聽力,從而提高病人的生活質量。

外耳道成形術

治療復發性外耳道膽脂瘤,術後外耳道填塞抗生素紗條两週,並囑咐病人定期隨訪。遇有肉芽生長,可及時清理,並用蘸有 Dexamethasone 的膨脹海綿壓迫外耳道一週,避免再次狹窄直至成型,外耳道完全上皮化。

- 若由於膽脂瘤較大,與外耳道壁貼合很緊,取出時有一定的困難,此時可用油劑潤滑,將耳垢鉤插到膽脂瘤和外耳道壁之間後取出。

- 若病人不具備手術條件時,可採用沖洗法清除膽脂瘤。

預後

膽脂瘤一般術後恢復較好,若膽脂瘤伴有併發症則恢復較差,術後少數病人可出現顱神經麻痹,術後出血和感染等併發症。

膽脂瘤可治癒,但部分病人有復發風險。

膽脂瘤一般不影響自然壽命,治癒者生存20年以上達92%。

病人應定期複查影像學,如CT、磁振造影等檢查,防止腫瘤的復發。

飲食

膽脂瘤病人術後需注意飲食護理,以補充多種營養素,提高機體抗病能力,改善預後。

- 給予營養豐富、清淡、易消化、富含維他命及蛋白質的半流質飲食或軟食,多給予含纖維素食物,以促進腸胃蠕動,防止便秘。

- 避免過硬、陳舊變質或刺激性、燻烤、醃製、油炸、過鹹的食品。

照護

術後護理是膽脂瘤護理的重點,合理的護理對術後恢復有很關鍵的意義。病人要充分休息,補充營養,有充足的睡眠。

- 適當下床活動,儘量避免曬太陽及劇烈運動。

- 保持室內清潔、安靜,床鋪舒適,定期開窗通風。

- 加強營養,增加抵抗力。

注意觀察病人的生命體徵,每半小時測量呼吸、血壓、脈搏,注意觀察病人有無顏面神經麻痹、眩暈、頭痛、頸項強直、噁心、嘔吐情況。如有發燒,應判斷有無顱內感染,發生低熱可進行物理降溫。

- 外耳道膽脂瘤和膽脂瘤型中耳炎病人出院半年內每两週進醫院檢查耳部,應注意日常清潔耳部,保持鼻腔通暢,防止感染。

- 顱內膽脂瘤病人出院後應注意定期進院進行影像學檢查。

預防

膽脂瘤病人日常應注意耳部清潔,減少手指觸摸耳部的次數。對於已患有膽脂瘤型中耳炎且治癒的病人,應用頭孢他啶可預防復發。

定期進行耳鏡檢查,篩檢耳部感染。定期進行影像學檢查,篩檢顱內膽脂瘤。

- 積極治療原發疾病,避免引起耳部感染。

- 積極鍛煉身體,提高身體抵抗力,預防感冒及上呼吸道感染。

- 避免頻繁挖耳。

- 控制血糖穩定,避免發生糖尿病,增加膽脂瘤發病風險。

- 忌煙忌酒。

- 禁止游泳,可造成局部感染。