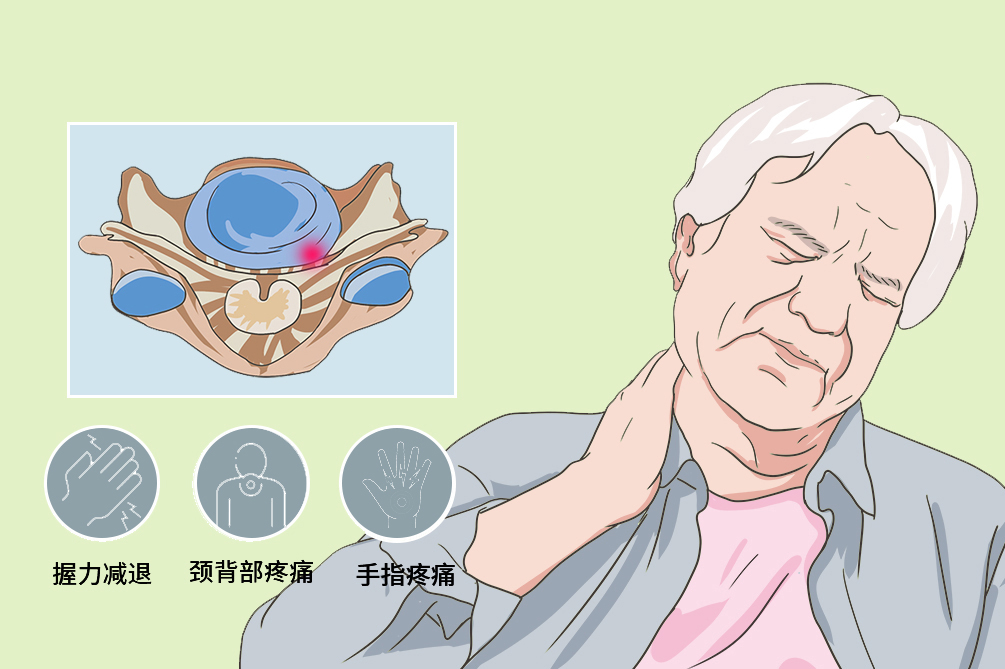

神經根型頸椎病

概述

神經根型頸椎病是單側或雙側脊神經根受刺激或受壓所致。其表現為與脊神經根分布區相一致的感覺、運動及反射障礙,髓核的突出或脫出,後方小關節的骨質增生或創傷性關節炎,鉤椎關節的骨刺形成,以及相鄰的三個關節(椎體間關節、鉤椎關節及後方小關節)的鬆動與移位等均可對脊神經根造成刺激與壓迫。其臨床表現,頸部症狀主要因髓核突出所致,由於局部竇椎神經直接遭受刺激而多伴有明顯的頸部痛、椎旁肌肉壓痛及頸部立正式體位,頸椎棘突或棘突間的直接壓痛或叩痛多為陽性,且這些表現尤以急性期為明顯。多數在30歲以上發病,起病緩慢,病程長,反覆發作,近年有年輕化趨勢。

- 就診科別:

- 骨科、脊柱外科、神經外科

- 英文名稱:

- Cervical spondylotic radiculopathy

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 無

- 治療周期:

- 輕者需保守治療3~6個月,嚴重者需手術干預

- 臨床症狀:

- 頸肩部疼痛、麻木,拇指、食指及中指疼痛

- 好發人群:

- 中老人、長期伏案低頭者、頸椎變形、頸椎反曲者

- 常用藥物:

- 布洛芬、甘露醇、 Tizanidine

- 常用檢查:

- X線、CT檢查、磁振造影檢查

病因

神經根型頸椎病的主要原因是由於髓核的突出與脫出,有骨質增生,可出現骨贅,關節的鬆動與移位對脊神經根造成刺激與壓迫。本病好發於中老人、長期伏案工作者等,與年齡因素、身體因素、姿勢因素相關。

年齡因素

中老人頸椎退化性改變可誘發神經根型頸椎病。

姿勢因素

青少年等長期伏案讀書、工作或者長期枕頭過高可誘發神經根型頸椎病,使後縱韌帶、項韌帶經常處於過度緊張狀態,可形成韌帶勞損和關節囊鬆弛,後縱韌帶、黃韌帶肥厚而椎間孔變窄。

頸部外傷

急性發病者多有頸部外傷,如直接受到挫傷或間接暴力等往往可引起頸椎間盤突出,使神經根直接受壓,血腫和滲出物刺激壓迫神經根。

慢性軟組織勞損

可引起椎管內韌帶增生、肥厚,壓迫神經根,神經受壓後產生神經炎症,使病情持續加重。

自身因素

頸椎發育不良,如骨質增生,使椎間孔變窄而壓迫神經根。

頸椎病的發病率一般為3.8%~17.6%,而其中約65%的病人表現為神經根型頸椎病,年齡約在30~50歲,男性較女性常見,多為單側發病,起病緩慢,長期伏案工作、機動車駕駛和長期低頭等不良姿勢亦容易誘發此病。

- 中老人。

- 長期伏案低頭者。

- 頸椎變形、頸椎反曲者。

- 喜歡高枕者。

- 長期吸菸者。

- 勁椎發育不良、先天性椎管狹窄者。

症狀

神經根型頸椎病是頸椎病中最常見的一種,多為慢性起病,逐漸加重,可表現為頸肩部的疼痛及麻木感,向上肢遠端放射,不同的頸部神經根受壓可表現為不同的臨床表現。

拇指、食指及中指疼痛

這種疼痛症狀會沿著受壓神經根的走行和神經支配區域呈放射分布,具有特徵性,因此稱為根性疼痛。根性疼痛症狀的出現與病人頸部位置和姿勢有明顯關係。

疼痛、麻木

頸背部的疼痛及麻木常常是最早出現的臨床症狀,還可伴有肩部及肩胛骨內側緣疼痛。當頸部活動、咳嗽及深呼吸時可使頸部疼痛症狀加重。

腱反射改變

初期呈現活躍,而中、後期則減退或消失,檢查時應與對側相比較。單純根性受累不出現病理反射,如伴有病理反射,則表示脊髓本身亦同時受累。

頸部症狀

因根性受壓的原因不同,輕重表現也不一。由髓核突出所致者,多伴有明顯的頸痛、壓痛及頸椎擠壓試驗陽性,尤以急性期更為明顯,而因鉤椎關節退變及骨質增生所致者則症狀較輕微或無特殊發現。

上肢沉重、握力減退

該病病人會出現偶發性抓握物體不穩情況,且易墜落;末期可出現肌肉萎縮,肌力減退,甚至不能完成抓握動作。

除上述典型症狀外,神經根型頸椎病還可出現手部腫脹、皮膚蒼白或潮紅、手部無汗、吞咽困難等症狀。

看醫

神經根型頸椎病是一種逐漸加重的疾病,當出現頸背部疼痛、麻木或伴有上肢放射性疼痛時,應立即就醫,避免延誤病情。神經根型頸椎病的的檢查主要包括體格檢查及影像學檢查等,同時應當與肩周炎、胸廓出口症候群、脊髓型頸椎病等疾病相鑑別。

- 神經根型頸椎病的發病具有一定的誘發因素,比如長期姿勢不良、有過外傷史等,若出現頸肩部疼痛及麻木等症狀時,要及時就醫。

- 神經根型頸椎病具有較為典型的臨床表現,比如麻木、疼痛等,且其範圍與頸脊神經所支配的區域相一致,出現高度疑似神經根型頸椎病的症狀時,要及時就醫。

- 優先考慮到骨科就診。

- 若所在醫院有脊柱外科,也可到脊柱外科就診。

- 什麼時候開始出現麻木、疼痛等感覺的?

- 麻木、疼痛等異常感覺主要表現在哪些部位?

- 平時會有抽菸習慣嗎?

- 之前做過什麼檢查?結果如何?

- 之前進行過什麼治療?結果如何?

體格檢查

頸部活動受限

具有明顯的方向性,由於向健側轉頸時症狀加劇,患側轉頸不受限或疼痛較輕,故病人喜屈肘且肩頭向患側歪斜。

壓痛

在受累脊柱神經及其後支分布支配區域,如耳後(風池穴)、肩臂、胸前、肩胛骨內上角、椎旁肌及斜方肌等均可有壓痛,椎旁可捫及條索狀或結節狀反應物。

特殊檢查

神經根牽拉試驗、壓頂試驗陽性。

感覺異常

頸神經根受壓迫較重或較久,其遠端部位可表現為痛覺減退。

反射改變

如腱反射活躍,多為病之初期;反之,如腱反射減退或消失,則表示為病之中期。單純神經根型病變無病理反射,如出現病理反射,則表示合併頸脊髓受累。

肌力及肌肉張力改變

神經根受壓迫,輕者所支配的肌肉力量減退,重者則出現肌肉萎縮。

自主神經功能失調

可出現一定程度的自主神經功能失調表現,如怕冷、發涼、發紺、腫脹。

輔助檢查

X線

可見頸椎曲度改變、頸椎不穩及骨贅形成等異常改變,是頸椎病的基本檢查方法。

CT

可發現病變椎節椎間盤向側後方突出或後方骨質增生,對判斷致壓物的性質有很大幫助,是頸椎病診斷常用檢查。

磁振造影(磁共振成像)

可判斷椎體後方對硬膜囊有無壓迫,若合併有脊髓損害,可看到脊髓信號改變,是最有效的檢查手段。

臨床症狀結合影像表現即可診斷神經根型頸椎病,而神經根壓迫試驗以及肌力、感覺、反射等體徵的改變是用于衡量其程度及分期、分型的主要指標。

頸肩部肌筋膜炎、肩周圍炎

均為慢性勞損性疾病,與長時間的不良姿勢和年齡有關,表現為非特異性肩臂部疼痛,可通過細緻的體格檢查、根性的疼痛及感覺異常鑑別。

胸廓出口症候群

由於頸叢神經根受到頸肋、束帶、前斜角肌的壓迫或鎖骨下血管壓迫C8、T1神經根致,下頸椎處的血管雜音和X線顯示頸肋有助於診斷本病。

進行性肌萎縮

具有進行性、對稱性、以近端為主的弛緩性癱瘓和肌肉萎縮為特徵的下運動神經元病,且具一定的遺傳性,肌肉萎縮多自手的小肌肉開始,腱反射消失,可伴誘發性背部"肌肉顫抖"表現,但感覺障礙,胸鎖乳突肌肌電圖有助於診斷。

心絞痛

可有肩背部劇烈疼痛,常伴心前區疼痛及胸悶氣短表現,而心電圖有明顯改變,服用硝酸甘類藥物可以緩解症狀。

頸型頸椎病

枕部及頸肩部疼痛,頭頸活動受限,頸肌緊張,多無上肢症狀,X線檢查可見頸椎序列改變及退化性變。

脊髓型頸椎病

上肢無力、不靈活,下肢無力、步態不穩,嚴重者伴有大小便功能障礙,四肢腱反射亢進,肌肉張力增高,病理征陽性,磁振造影檢查提示有明顯的頸椎退化性脊髓壓迫。

交感型頸椎病

頸性眩暈並與體位改變相關,同時可有心悸、血壓不穩或視物不清等多種症狀,X線檢查可見頸椎椎間不穩表現。

頸椎結核

既往不明原因發熱、盜汗、乏力病史,體重下降等中毒症狀,夜間疼痛或持續性疼痛明顯,影像學檢查可見椎間破壞為主要表現,可形成後凸畸形或頸椎病變節段序列差。

頸椎腫瘤

頸部疼痛,呈持續性、漸進性加重表現,可伴有運動、感覺障礙。影像學檢查可見椎體骨質破壞,腫瘤組織可壓迫入椎管內等。

治療

頸椎病是一種退變性疾病,其治療根據不同的病程以及不同的病理類型而有所不同。頸椎病的治療分手術與非手術兩大方面,但兩者並不完全獨立。在多數情況下,神經根型頸椎病輕症者僅需保守治療3~6個月即可,但若病情嚴重,需進行手術干預。多數病人經過治療後病情得到緩解,能夠恢復正常的生活和工作。

保守治療的目的是糾正頸椎傷病的病理解剖狀態,停止或減緩傷病的進展,有利於創傷的恢復及病變的復健,預防疾病的復發。主要包括以下幾種:

頸椎牽引術

通過對頸椎進行牽引,可以調節椎體的排列方向,消除頸部肌肉和韌帶的痙攣,緩解臨床症狀。

頸椎制動技術

是指通過石膏、支具等方法,使頸椎獲得固定,從而達到治療目的。

理療

在頸椎病的防治中,理療是治療頸背不適的傳統方法,常用的理療方法有低頻電刺激療法、超短波療法、功能性電刺激法等。

按摩與推拿

按摩、推拿治療是根據中醫經絡理論,通過手法作用於人體體表特定部位,調節機體的解剖位置與功能狀態,達到治療目的。

非類固醇類抗炎藥

常用於止痛,比如布洛芬、雙氯芬酸、 Meloxicam 等。

脫水劑

常用於消除神經水腫,如甘露醇等。

肌肉鬆弛劑

如若伴有肌肉痙攣,可使用這類藥物,如 Tizanidine 等。

激素類

主要用於急性期緩解神經疼痛,多為短期使用糖皮質類固醇。

營養神經的藥物

主要用於修復損傷的神經。

手術神經根型頸椎病手術具體方法有:開放性前後路手術、脊柱顯微內鏡椎間盤髓核摘除術、射頻消融髓核成形術、經皮雷射椎間盤汽化減壓術等。各種手術都有一定的優缺點,具體如下:

開放性手術

風險大、併發症多、創傷大,同時還要受到病人自身條件的限制。

射頻消融髓核成形術、經皮雷射椎間盤汽化減壓術

不適於頸椎間盤脫出合併嚴重頸椎管狹窄或局限性狹窄者、有頸椎手術史者、肥胖或短頸導致穿刺困難者、精神官能症者。

預後

大部分神經根型頸椎病可以被治癒,預後較好,生活質量明顯提高。神經根型頸椎病一般不會遺留後遺症,但需要病人的配合,根據醫囑及時複診。

神經根型頸椎病目前能夠治癒,多數病人能夠根治。

神經根型頸椎病並不影響生存時間,不會影響自然壽命。

神經根型頸椎病目前的治療方法比較成熟,一般不會遺留後遺症。

是否需要複診與病情的嚴重程度及治療方法有關,請按照醫囑進行複診。

飲食

神經根型頸椎病的發病與飲食的關係不大,對飲食無特殊要求,但若是做過手術,應當遵醫囑,禁忌辛辣等刺激性的食物,以免引起傷口癒合不良。

照護

神經根型頸椎病的護理應注意疏導病人的緊張心理,著重注意頸部的護理,注意觀察相應的生命體徵,注意體位護理。

- 在日常生活中應注意改正不良的姿勢和習慣。

- 治療過程中需遵醫囑進行頸部制動,以利於消除炎症和水腫。

- 注意頸部的防寒保暖,注意保護頸椎。

- 在平時的生活中應當有意識的進行頸部的鍛煉,預防頸椎病的發生。

保守治療的病人應注意記錄疾病的進展程度,及時複診,及時與自己的主治醫生反映近期的病情變化,方便醫生進行病情評估,及時調整治療方案。

- 醫生要向病人解釋病情,告知其治療周期較長,術後恢復可能需要數月甚至更長時間,讓病人做好充分的思想準備。

- 對病人焦慮的心情表示理解,介紹治療方案、手術的必要性、手術目的及優點,介紹目前的醫療護理情況和技術水平,使其產生安全感,充滿信心的接受手術。

- 重視社會支持系統的影響,尤其是親人的關懷和鼓勵。

行內固定植骨融合的病人需要加強頸部制動,病人取平臥位,頸部稍前屈,兩側頸肩部置沙袋以固定頭頸部,側臥位時枕與肩寬同高,在搬動或翻身時,保持頭、頸和軀幹在同一平面上,維持頸部相對穩定,下床活動時需行頭頸胸支架固定頸部。

預防

預防神經根型頸椎病需從改變不良生活習慣開始,糾正不良姿勢、注意頸部保暖、經常進行頸部鍛煉等有助於預防神經根型頸椎病。

神經根型頸椎病的初期篩檢主要依靠臨床表現及X線檢查,中老人、長期伏案工作的人群最好每年進行一次體檢篩檢疾病,當出現典型的神經根型頸椎病表現時,應及時就醫,避免延誤病情。

糾正不良姿勢

在日常生活、工作、休息時注意糾正不良姿勢,最佳的伏案工作姿勢是保持頸部正直,微微前傾,不要扭轉、傾斜。工作時間超過1小時應休息幾分鐘,做頸部運動或按摩,以緩解頸部肌肉的慢性勞損,不宜頭靠在床頭或沙發扶手上看書或看電視。

頸部保暖

在秋冬季節最好穿高領衣服,天氣稍熱,夜間睡眠時應注意防止頸部受涼,炎熱季節,空調溫度不宜太低。

臥硬板床且低枕

枕頭選擇以中間低兩端高、透氣性好、長度超過肩寬10~16公分、高度以頭頸部壓下後一拳頭高為宜。

避免外傷

行走或勞動時注意避免損傷頸肩部,一旦發生損傷應儘早診治。乘坐機動車時戴頸托保護,避免乘坐高速汽車,以防止緊急制動引起揮鞭性損傷而致高位截癱。