消化不良

概述

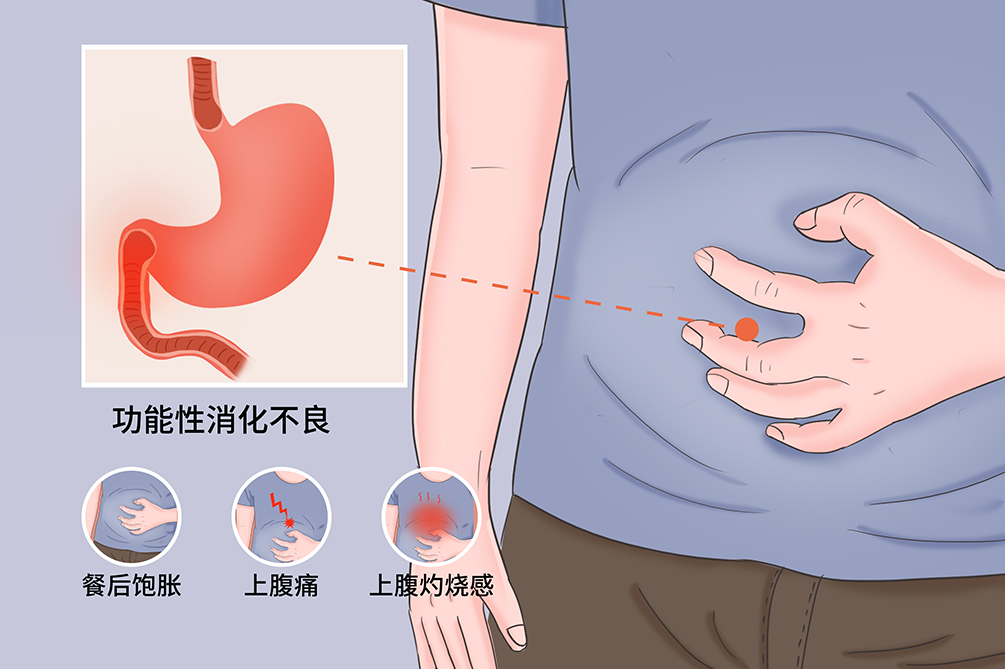

消化不良是指源於胃、十二指腸區域的一種症狀或一組症狀,其特異性的症狀包括飯後飽脹、早飽感、上腹痛或上腹燒灼感。經檢查排除可引起這些症狀的器質性、全身性或代謝性疾病時,這一臨床症候群便稱為功能性消化不良。有消化不良症狀的病人大約70%是功能性的,曾被稱為非潰瘍性消化不良。功能性消化不良是臨床上最常見的一種功能性腸胃障礙,已成為影響現代人生活質量的重要疾病之一。

- 就診科別:

- 消化內科、精神心理科

- 英文名稱:

- dyspepsia

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 無

- 治療周期:

- 需治療2~8週,但易復發

- 臨床症狀:

- 飯後飽脹、早飽感、上腹痛、上腹燒灼感

- 好發人群:

- 上班族、不吃早餐人群、老人

- 常用藥物:

- Domperidone 、 Mosapride 、 Itopride 、西尼必利

- 常用檢查:

- 胃鏡、C13呼氣試驗、腹部超音波、幽門桿菌檢查

器質性消化不良

出現上腹部疼痛、飽脹不適,伴有胃部燒灼感等消化不良症狀,胃鏡檢查發現上消化道有明確病變,如胃食道逆流、消化性潰瘍或胃癌等,或腹部超音波檢查發現肝、膽、胰等疾病導致的消化不良,需要積極治療原發病。

功能性消化不良

出現上腹部疼痛、飽脹不適,伴有胃部燒灼感等消化不良症狀,但經過胃鏡及腹部超音波檢查均未發現有明確的器質性疾病,稱為功能性消化不良。

病因

消化不良的病因和發病機制極為複雜,至今未完全闡明,與胃腸動力、內臟感覺異常、黏膜完整性破壞、低度炎症、免疫激活、腦-腸軸調節異常相關。

胃腸運動功能障礙

1/3病人有胃排空延緩,1/3病人有胃容受性障礙,並與早飽症狀有關,更易出現上腹痛和噯氣。

內臟感覺異常

胃十二指腸對擴張或酸、脂質等化學物質腔內刺激的敏感性增高。

幽門桿菌感染

根除幽門桿菌後有部分消化不良病人症狀得到改善。

心理社會因素

精神、心理因素可能是重要病因,中樞神經系統對內臟的高敏感性在發病中起到重要作用。

胃腸激素失調和腦-腸軸功能障礙

胃腸激素如胃動素、胃泌素及P物質等,可能涉及消化不良的病理生理機制。

十二指腸低度炎症、黏膜通透性

感染、應激、十二指腸酸暴露可引起十二指腸黏膜炎症和通透性改變,黏膜屏障受損。

環境因素

常常由於處在一個新的環境中,無法適應,就容易造成病人出現應激性的消化不良。

消化不良是相當常見的病症,各國報導患病率在19%~41%。我國人群患病率18%~45%,占消化門診的20%~50%。女性略高於男性,患病率隨年齡增長而增加,至60歲以上開始略有下降,國外有研究證明,已經調查的消化不良病人除少數有消化性潰瘍等器質性病變外,絕大部分為功能性消化不良。長期隨訪發現,部分診斷為功能性消化不良的病人症狀可以暫時緩解,但反覆發作、長期存在。

- 不吃早餐人群,不吃早餐可使胃黏膜受損,易影響消化。

- 經常暴飲暴食人群,長期暴飲暴食可使胃的負擔加重,造成消化功能異常。

- 加班族,該類人群精神壓力大、長期飲食不規律。

- 飯後習慣運動人群,若飯後間隔過短就開始運動易導致胃下垂,影響消化功能。

- 生理機能衰退老人:由於病人生理機能減退,所以導致病人胃腸道功能不好,最終出現消化不良的症狀。

- 緊張、焦慮、憂鬱狀態的人群:長期處於一個緊張焦慮的心態容易使人出現應激性消化不良。

症狀

消化不良是一個籠統的概念,每個病人的表現各不相同,包括食慾缺乏、腹脹、腹部鈍痛或不適,伴噁心及噯氣。常有舌苔厚膩及上腹深壓痛或不適。這些非特異性表現既可以是某些器質性病變的表現,也可以是神經性消化不良。

飯後飽脹

由於食物長時間存留於胃內不經過消化和排泄,長期堆積引起的不適感。

早飽感

指進食少許食物即感胃部飽脹、食慾消失、不能進常規量的飲食。

上腹痛

疼痛多無規律,部分病人與進食有關,有時病人無疼痛感,而主訴為特別的不適。

上腹燒灼感

位於胸骨劍突下、臍水平以上,兩側鎖骨中線之間區域的難受燒灼感,與燒心不同,後者指胸骨後的燒灼樣疼痛或不適。

噁心、嘔吐並不常見,往往發生在胃排空延遲的病人,不少病人同時伴有失眠、焦慮、憂鬱、頭痛、注意力不集中等精神症狀。

看醫

當出現上腹部疼痛、上腹部飽脹不適、胃部燒灼感等消化不良表現時,早發現、早診斷、早治療對於改善症狀及發現消化系統其他器質性病變非常重要,尤其對於有吞咽困難、嘔血、黑糞、貧血、體重下降、發熱等症狀者,更應該儘快就醫,明確診斷。

- 對於消化道症狀的人群,定期檢查,以排除器質性病變。

- 有消化道腫瘤家族史的人群應定期體檢,如有消化道症狀應及時就醫。

- 有消化道症狀已經確診病人,應定期複查,規律服藥。如症狀再次加重或出現新的其他症狀,應立即就醫。

- 大多病人優先考慮去消化內科就診。

- 若病人出現其他嚴重的精神因素,如焦慮,可就診於精神心理科輔助治療。

- 大便量有變化嗎?是什麼顏色的?

- 目前都有什麼症狀?(如腹痛、腹脹、胃部燒灼感等)

- 以前有沒有什麼基礎疾病?

- 最近是否服用某些藥物?

- 有無腹部手術史?

功能性消化不良屬於排除性診斷

C13呼氣試驗

年齡<40歲或無吞咽困難、嘔血、黑糞、貧血、體重下降、發熱等症狀者,只需要常規檢測幽門桿菌、C13呼氣試驗,如果陽性,建議根除。

全血生化檢查

可以通過肌酸酐值或者天冬氨酸轉胺酶的血值來判斷病人的肝功能和腎功能有無異常。

幽門桿菌檢查

門診可以通過碳13或者碳14的檢查來檢查病人是否存在幽門桿菌感染的情況。

胃鏡檢查

對年齡>40歲或有吞咽困難、嘔血、黑糞、貧血、體重下降、發熱等症狀者,應及時進行胃鏡檢查,排除胃部器質性如消化性潰瘍、胃食道逆流病以及胃部惡性病變,如胃癌。

腹部超音波

有消化道症狀的病人還需要完善腹部超音波檢查,排除肝炎、膽囊炎或胰臟疾病導致的消化道症狀。

根據功能性腸胃障礙羅馬Ⅳ標準,診斷前症狀出現至少6個月,近3個月滿足以下標準:

主要標準

必須包括以下1條或多條:如飯後飽脹不適、早飽感、上腹痛、上腹燒灼感,通過常規檢查,找不到可以解釋上述症狀的器質性或代謝性疾病的證據。

亞型標準

根據臨床特點,還可以分為以下兩個亞型:

飯後不適症候群

病程6個月,近3個月至少具備以下1個症狀,每周至少發作3天;發生在進平常餐量後上腹飽脹,嚴重到影響日常生活;早飽感使其不能完成平常餐量的進食。支持診斷的條件包括上腹脹或飯後噁心或過度換氣。

上腹痛症候群

病程6個月,近3個月至少每周1次,必須具備以下所有症狀:上腹痛,嚴重到影響日常生活;上腹部燒灼感,嚴重到影響日常生活。支持診斷的條件包括疼痛常因進餐誘發或緩解,或發生在空腹狀態。

消化性潰瘍

消化性潰瘍可出現上腹飽脹、上腹部疼痛及燒灼感,但消化性潰瘍上腹部疼痛有一定的節律性、周期性,胃鏡檢查可明確診斷。

胃癌

胃癌初期也可出現上腹飽脹不適、腹痛等症狀、食慾減退,但一般到後期病人會出現明顯消瘦,胃鏡檢查可發現胃部有明確的病灶。

十二指腸炎

十二指腸炎是一種可能與進食刺激性食物、乙醇、藥物等有關,導致十二指腸黏膜充血、水腫、糜爛﹑出血等炎性病變,以胃部疼痛、痞脹、反酸、噯氣為主要表現的消化系統疾病,可用胃鏡檢查來與消化不良來鑑別,十二指腸炎胃鏡下可見黏膜粗糙不平,有顆粒形成。

治療

明確消化不良者應分出亞型,以給予針對性治療,治療以緩解症狀,提高病人的生活治療為主要目的。

幫助病人認識、理解病情,改善生活習慣,避免煙、咖啡、酒及非類固醇類抗炎藥,讓病人做到飲食和睡眠規律,同時調整病人心態。

根除幽門桿菌治療

對幽門桿菌陽性的病人根除治療是緩解消化不良症狀的最有成本效益的治療方法。

抑酸藥

質子泵抑制劑和選擇性H2受體阻斷劑適用於以上腹痛、燒灼感為主要症狀者。

促胃腸動力藥

可改善與進餐相關的上腹部症狀,以上腹部飽脹、早飽、噯氣為主要症狀病人常作為優先選用,常用 Domperidone 、 Mosapride 、 Itopride 、西尼必利等。

精神心理治療

抗憂鬱藥物作為二線治療藥物,常用的有三環類如 Amitriptyline 。此外,行為治療、認知療法和心理干預等也可試用。

該病無需手術治療。

預後

消化不良的症狀經過規律治療可緩解,但容易反覆、間斷性發作,一般認為心理負擔越重、疑病者,症狀越不容易消失。

該病經過規律治療可治癒,但容易反覆、間斷性發作。

該病經過規律治療可緩解,不會影響自然壽命。

如有消化道症狀隨時就診,如症狀經過藥物治療已控制無需複診。

飲食

消化不良病人飲食應注意少食多餐、定時定量,避免不規律進食、避免生、硬、冷以及有刺激性的食物。

- 忌吃油炸、油煎食物,禁食辛辣、刺激性食物。

- 少吃甜食,容易導致反酸、燒心。

- 忌冷飲及產氣的碳酸飲料。

- 宜少鹽少油,進食蒸、煮、燉食物。

- 宜實行分餐制,少量多餐。

照護

消化不良病人的護理以心理疏導為主,同時提醒病人合理飲食。

- 遵醫囑口服藥物,不要擅自停藥、換藥。

- 作息規律,避免生氣、情緒激動、過度緊張。

- 少量多餐,避免生、硬、冷以及有刺激性的食物。

- 在醫生指導下服用其他藥物。

- 通過正規渠道多了解疾病預防知識。

如經過治療再次出現消化道症狀,督促病人儘快就診,完善胃鏡等檢查。

預防

由於消化不良病因不明,目前還沒有特異而有效的預防方法。但建立良好的生活習慣,對預防疾病發生或避免疾病進一步加重有益處。

- 合理膳食,三餐規律,可少食多餐。宜清淡飲食、低脂、少油、少糖、少鹽,定時定量進餐。

- 避免生、硬、冷以及有刺激性的食物,適當增加運動。

- 戒菸酒,保持良好的作息習慣。

- 保持樂觀情緒,避免精神緊張、焦慮。

- 建議在家庭中實行分餐制,避免交叉感染。

- 積極治療基礎疾病,在醫生指導下用藥。