子宮內膜息肉

概述

子宮內膜息肉是子宮局部內膜過度生長,由子宮內膜腺體、間質和血管組成,數量可單個或多個,直徑從數毫米到數厘米,可分無蒂或有蒂。從育齡期到停經後的女性,都是子宮內膜息肉的高發人群。

- 就診科別:

- 婦科

- 英文名稱:

- endometrial polyps

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 不孕、子宮內膜癌、子宮內膜不典型增生

- 治療周期:

- 長期持續性治療

- 臨床症狀:

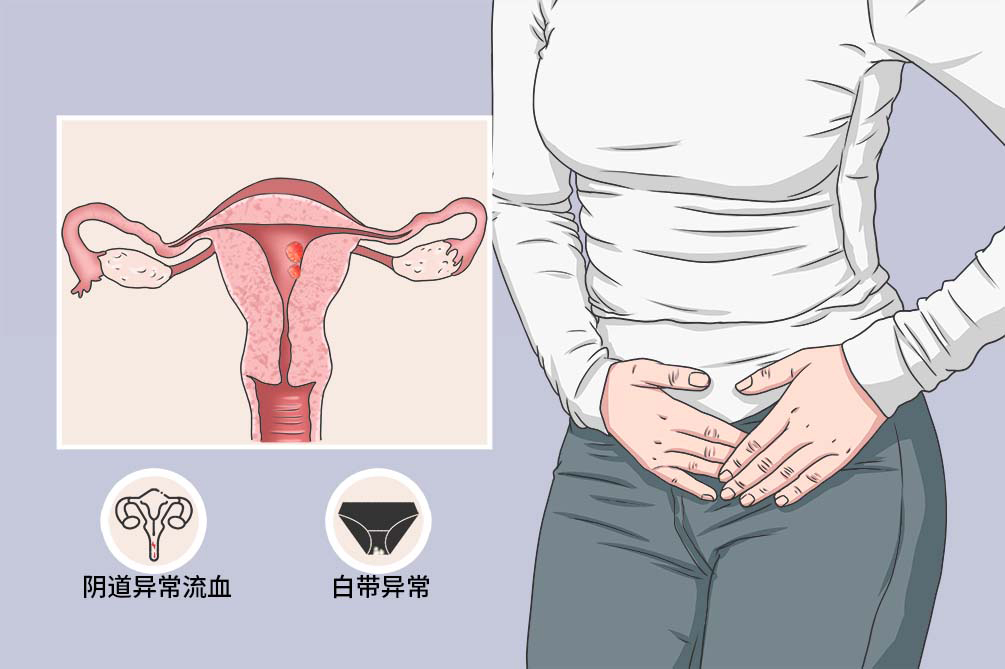

- 異常陰道流血、白帶異常、子宮頸口息肉

- 好發人群:

- 年齡較大者、高血壓病人、肥胖者、他莫昔芬使用者

- 常用藥物:

- 地屈孕酮片

- 常用檢查:

- 子宮鏡引導下切片檢查、醫生查體、經陰道超音波檢查

病因

子宮內膜息肉的病因和發病機制極為複雜,至今未完全闡明,可能與內分泌、炎症、年齡、基礎疾病、藥物等有關。

內分泌因素

子宮內膜息肉的形成與雌激素水平過高密切相關,更年期和停經後激素補充治療、長期服用激素類的保健品,都會使女性體內雌激素水平升高。

炎症因素

長期婦科炎症刺激、宮腔內異物(如宮內節育器)刺激、分娩、流產、產褥期感染、手術操作或機械刺激,都可能引起子宮內膜息肉的發生。

年齡增長、高血壓、肥胖、糖尿病、乳癌術後長期應用他莫昔芬、HPV感染等,也是子宮內膜息肉發病的高危因素。他莫昔芬的使用是婦女子宮內膜息肉發生發展的特定風險因素,Ⅱ類研究報告指出其患病率高達30%~60%。

子宮內膜息肉是一種常見的婦科疾病,因為許多息肉可無症狀導致其發病率不確切。據報導子宮內膜息肉患病率為7.8%~34.9%,取決於所研究的人群。子宮內膜息肉的發展高危因素包括年齡、高血壓、肥胖及他莫昔芬的使用,子宮內膜息肉的患病率似乎在生育年齡期婦女中有所上升,但目前尚不清楚停經後其患病率是否繼續上升或下降。

- 年長女性。

- 高血壓、肥胖、糖尿病病人。

- 乳癌術後長期應用他莫昔芬者。

- HPV感染者。

症狀

子宮內膜息肉以陰道異常出血、白帶異常為典型症狀,部分病人也會出現其它症狀,如感染、腺體增生、惡變等。

70%~90%的子宮內膜息肉表現為經間期出血、月經過多、經期延長、或不規則出血。單發、較小的子宮內膜息肉常無症狀,僅在超音波檢查、診刮 或切除子宮後標本剖檢時被發現。若息肉較大或突入頸管的息肉,易繼發感染、壞死,引起惡臭的血性分泌物。

單發、較小的子宮內膜息肉常無症狀,僅在超音波檢查、診刮或切除子宮後標本剖檢時被發現。若息肉較大或突入頸管的息肉,易繼發感染、壞死,引起惡臭的血性分泌物。

炎症

陰道不規則出血可能影響女性正常生活,並且長期出血有可能導致炎症。

不孕

不孕婦女中子宮內膜息肉的高患病率,表明子宮內膜息肉與不孕存在因果關係。

子宮內膜不典型增生和子宮內膜癌

子宮內膜不典型增生和子宮內膜癌起源於子宮內膜息肉的情況雖然少見,但是前期的病例系列研究結果表明子宮內膜息肉的惡變率在0%~12.9%,可能危及病人生命。

貧血

子宮內膜息肉病人沒有及時治療,導致疾病沒有得到及時的控制,病人出血量增多,出現貧血。

看醫

當病人出現疑似子宮內膜息肉症狀,如異常子宮出血、月經不規律時等,需儘早到婦科就診。醫生通過採集病史、查體與各項影像學檢查後可初步做出診斷,為進一步確診,需要在子宮鏡下摘除病灶做病理檢查。

當出現以下情況時應及時就醫:

- 陰道不規則出血,或停經後陰道出血。

- 月經異常,包括月經量過大、月經失調、經量增多、經期延長等。

- 白帶異常,如白帶夾雜血絲或白帶增多。

- 子宮頸口可見或直接可觸及到腫塊。

病人出現經間期出血、月經過多等症狀時,一般去婦科就診。

- 因為什麼來就診的?

- 具體檢查過的項目都有什麼?

- 目前都有什麼症狀?(如不孕等)

- 是否有以下症狀?(如陰道流液或流血等)

- 既往有無其他的病史?

醫生查體

病人躺在檢查床上,醫生使用擴陰器將陰道打開,可以清楚看到子宮頸口息肉,或含在宮管內的息肉。

陰道分泌物檢查

用窺器擴張陰道,避免用潤滑劑,用無菌棉拭子採取陰道口內4公分內側壁或後穹隆處分泌物培養或抹片鏡檢。陰道分泌物檢查有助於鑑別疾病是否惡性。

經陰道超音波檢查

典型子宮內膜息肉通常可顯示為子宮腔內常規形狀的高回音病灶,其周圍環繞弱的強回聲暈。息肉內可見囊腔,宮腔內息肉表現為一種非特異性子宮內膜增厚或局部腫塊。這些超音波學檢查不具有特異性,在肌瘤等其他疾病中均有類似結果,最終以病理診斷為準。

子宮鏡引導下切片檢查

較其他診斷息肉的方法而言,子宮鏡引導下切片檢查最常見,準確率很高。

- 根據病人的症狀,結合查體可見子宮頸口息肉膨出,或觸及膨出物,超音波可發現子宮腔內息肉症灶,可初步做出診斷。

- 確診需在子宮鏡下摘除行病理檢查,最佳檢查時間為周期第10天之前,並且最好在月經剛乾淨時做檢查,此時子宮內膜薄,避免子宮內膜增生與息肉混淆。

子宮內膜癌

不規則陰道出血是子宮內膜癌的主要症狀,常為少量至中等量的出血。部分病人有不同程度的陰道排液,在初期可表現為稀薄的白色分泌物或少量血性白帶。如果合併感染或癌灶壞死,可有膿性分泌物伴有異味,通過切片檢查病理可以鑑別。

治療

子宮內膜息肉的治療方法根據病情而定,包括保守治療、手術切除等。直徑<1公分的無症狀息肉,可觀察隨診,等待其自然消失。體積較大時,需行手術治療。

可服用孕激素治療較小的息肉,對於停經後無症狀小息肉可以觀察,當有增長時,建議手術治療。

該病一般不需要藥物治療,息肉切除術後,可給予近期沒有生育計劃的病人口服短效避孕藥減少復發的風險。

子宮鏡電切術

子宮鏡息肉切除作為診斷和治療是有效和安全的,子宮鏡可在直視下電切息肉根部並且降低了復發率。並且由於息肉切除術不累及子宮肌層,宮腔沾黏的風險很低。

根治性手術治療

子宮切除術後無息肉復發,一般不用此方法。但有惡變才切除子宮,需要明確適應症後方可進行。

超高頻電波刀

高頻電波在接觸人體後瞬間產生高熱,將息肉切除。

預後

小於1公分的無症狀子宮內膜息肉,可能會自行消失,1年內自然消失率約為27%。子宮內膜息肉術後有3.7%~10.0%的機率會復發,惡變一般不常見,極少數息肉可能是癌前病變,最終有機率會發展為癌症。

子宮內膜息肉可以治癒,75%~100%病例通過子宮鏡息肉切除術改善子宮異常出血的症狀,且可以顯著提高再次妊娠的成功機率。

若治療及時,一般不會影響自然壽命。

保守治療,至少每3個月複查一次,達到治療目標,切除子宮內膜息肉後,可6個月複查一次。

飲食

病人在確診後,需積極接受正規合理的治療,同時一般輔助治療也是必不可少。其中飲食的調理也非常重要,良好的飲食調理可促進病人的預後。病人應儘量均衡飲食,術後宜高蛋白飲食,應忌辛辣刺激性食物,以免不利於機體恢復。

照護

子宮內膜息肉的護理應貫穿病人的整個療程,可從運動、病情監測等方面入手。

- 注意控制飲食和適量運動,避免肥胖,並增加機體免疫力。

- 注意生殖器官的清潔衛生,避免炎症發生,加重病情。

- 根據醫囑及時複查,注意激素水平檢測,隨時根據病情變化調整治療方案。

預防

對於有婦科疾病的病人,應注意預防,加強鍛煉,注意個人衛生管理,避免誘發因素等,可有效預防子宮內膜息肉。

- 經常運動,防止肥胖,目前認為低強度、持續時間長的運動有慢跑、游泳。避免久坐不動,爭取每周至少5天、每次30分鐘以上的中等量運動,建議將體重指數控制在24左右。

- 注意生殖器清潔衛生,如出現白帶異常,建議及時就醫。

- 注意避免服用激素類藥物或是長期服用激素類的保健品,如需服用他莫昔芬,建議及時隨訪。