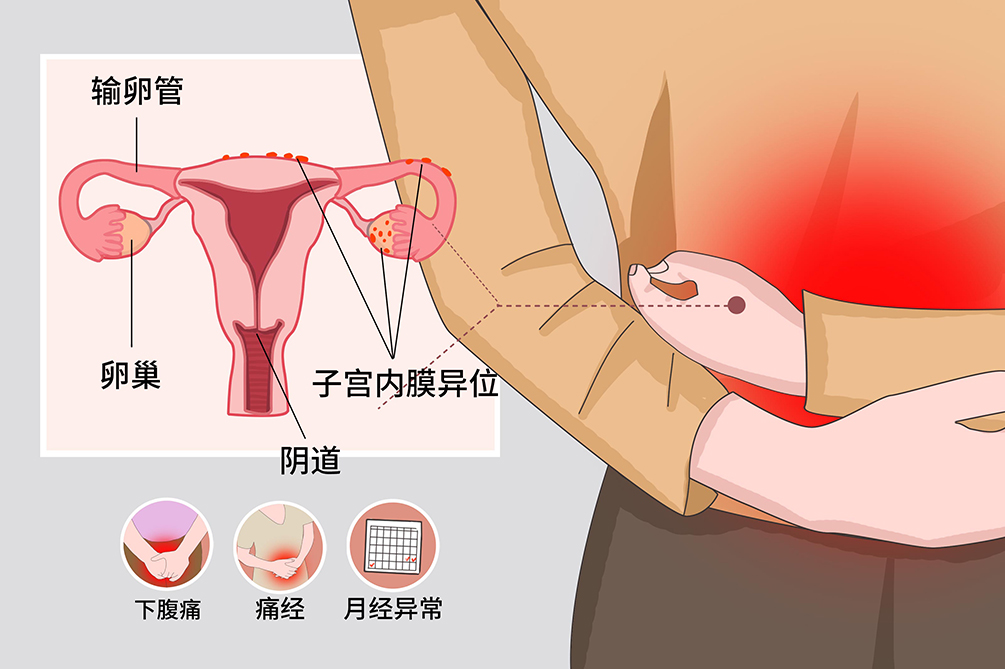

子宮內膜異位症

概述

子宮內膜異位症是指子宮內膜組織(腺體和間質)在子宮內膜以外的部位出現生長浸潤,反覆出血可形成結節及腫塊引起疼痛,可侵犯全身任何部位,如膀胱、腎、輸尿管、肺、肋膜。但絕大多數位於骨盆腔臟器和腹膜,以卵巢、宮骶韌帶最常見,其次為子宮及其他髒腹膜、直腸陰道隔等部位。

- 就診科別:

- 婦科

- 英文名稱:

- endometriosis,EMT

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 不孕

- 治療周期:

- 長期持續性治療

- 臨床症狀:

- 下腹痛、經痛、月經異常、

- 好發人群:

- 較晚生育婦女、不孕症病人、有剖腹產史者、有人流史者

- 常用藥物:

- 甲地孕酮、孕三烯酮、炔諾酮

- 常用檢查:

- 血清CA125測定、醫生查體、人副睪丸蛋白4(HE4)測定、經陰道超音波檢查、核磁共振成像檢查

腹膜型內異症

異位的子宮內膜分布在骨盆腔腹膜和各個臟器表面,約占內異症的10%~15%。

卵巢型內異症

最易侵犯卵巢,約占內異症的80%。根據病灶特點可分為微小病變型和典型病變型。

微小病變型

病灶一般為紅色、藍色或棕色,成斑點或小囊狀,多位於卵巢淺層。病變較小,通常只有幾毫米。

典型病變型

典型病變型又可稱為囊腫型,是異位的內膜生長在卵巢內,可為單個,也可為多個。其內容物通常呈黏稠糊狀,似巧克力,所以也俗稱「卵巢巧克力囊腫」。可隨月經周期而出血,形成卵巢子宮內膜異位囊腫。

深部浸潤型內異症

可侵犯陰道穹隆、直腸陰道隔、直腸或結腸壁,也可累及膀胱壁和輸尿管。約占子宮內膜異位症的10%~15%,但病情最重、預後最差。

其他部位的內異症

包括疤痕子宮內膜異位症,如腹壁、會陰切口,以及肺、肋膜等遠處子宮內膜異位症。

病因

子宮內膜異位症病因至今尚未闡明,目前普遍認可子宮內膜種植學說。此外,子宮內膜異位症的發生可能還與遺傳因素、免疫因素、炎症因素等有關。

遺傳因素

子宮內膜異位症具有一定的家族聚集性,某些病人的發病可能與遺傳有關係,病人一級親屬的發病風險是無家族史的7倍。人群研究發現單卵雙胎姐妹中一方患有內異症時,另一方發生率可達75%。

免疫因素

免疫調節異常,在內異症的發生發展各環節起重要作用,表現為免疫監視功能、免疫殺傷細胞的細胞毒性作用減弱,而不能有效清除異位內膜。研究發現,內異症與某些自身免疫性疾病,如紅斑性狼瘡有關。

炎症因素

內異症也與亞臨床腹膜炎有關,表現為腹腔液中巨噬細胞、炎症細胞因子、生長因子、促血管生成物質增加。部分因子的含量異常,或是病人骨盆腔內發生炎症反應等,都會導致子宮內膜異位症。

內分泌功能異常

雌激素生成增多等,也會引起該疾病發生。

- 國內學者提出在位內膜決定論,認為在位子宮內膜的生物學特徵是內異症發生的決定因素,局部微環境是影響因素。內異症病人在位子宮內膜的特性,如黏附性、侵襲性、刺激形成血管的能力,均強於非內異症病人的在位子宮內膜。環境因素也與內異症之間存在潛在聯繫,血管生成素也可能參與內異症的發生。

- 病人自身患有紅斑性狼瘡等自身免疫疾病也會增加患有該病的機率。

生育期是子宮內膜異位症的高發階段,其中76%在25~45歲,與內膜異位症為激素依賴性疾病的特點相符,有報導稱停經後用激素補充治療的婦女也有發病者。生育少、生育晚的婦女,發病率明顯高於生育多、生育早者。近年來發病率呈明顯上升趨勢,與社會經濟狀況呈正相關,與剖腹產率增高、人工流產與宮腹腔操作增多有關。在慢性骨盆腔疼痛及經痛病人中的發病率為20%~90%,25%~35%不孕病人與內異症有關,婦科手術中有5%~15%病人被發現有內異症存在。

- 生育少、生育晚的婦女。

- 有剖腹產、人工流產及宮腹腔操作手術史的病人。

- 經濟水平低者。

- 不孕症病人。

- 慢性骨盆腔疼痛及繼發性經痛病人。

症狀

子宮內膜異位症的症狀與月經周期密切相關,病人多表現為逐漸加重的繼發性經痛,可同時合併其他症狀,也有約25%的病人沒有症狀。

下腹痛和經痛

疼痛是內膜異位症的主要症狀,70%~80%的內異症病人均有不同程度的骨盆腔疼痛,包括經痛、非經期腹痛、性交痛及排便痛等,卵巢內膜異位症囊腫破裂可引起急性腹痛。典型症狀為繼發性經痛進行性加重,疼痛多位於下腹腰骶及骨盆腔中部,有時可放射至會陰部、肛門及大腿,常在月經來潮時出現並持續至整個經期,疼痛程度隨著月經的次數逐漸增加。

月經異常

15%~30%的病人有經量增多、經期延長或月經淋漓不盡或經前期點滴出血,可能與卵巢實質病變、無排卵,黃體功能不足或合併有子宮肌腺症和子宮肌瘤有關。

其他特殊症狀

骨盆腔外任何部位有異位內膜種植生長時,均可在局部出現周期性疼痛出血和腫塊,並出現相應症狀,例如:

消化道內異症

大便次數增多或便秘、便血、排便痛等。

泌尿道內異症

頻尿、尿痛、血尿及腰痛,甚至造成泌尿系統梗阻及腎功能障礙。

呼吸道內異症

經期咳血及氣胸。

疤痕內異症

剖腹產等手術後可出現腹壁切口疤痕處結節、會陰切口或切口疤痕結節、經期增大、疼痛加重。

內膜異位症病人發生不孕率高達40%~50%,引起不孕的原因複雜,如骨盆腔微環境改變,影響精卵結合及運送.免疫功能異常,導致抗子宮內膜抗體增加,而破壞子宮內膜正常代謝及生理功能.卵巢功能異常,導致排卵障礙和黃體功能不良等。此外,未破裂卵泡黃素化症候群,在內異症病人中具有較高的發病率。中、重度病人因卵巢輸卵管周圍沾黏而影響受精卵運輸。

看醫

當出現逐漸加重的經痛、月經異常等症狀時,及時到婦科就診。醫生會根據病人的症狀、既往病史,結合查體、實驗室檢查和影像學檢查等來判斷病人是否為子宮內膜異位症,並同時與子宮肌腺症、卵巢惡性腫瘤等相鑑別。

育齡女性出現繼發性經痛進行性加重、性交不適、月經異常、不孕等情況,應及時就診。

當病人出現小腹部劇烈腹痛、懷孕困難等症狀時,一般需到婦科就診。

- 因為什麼來就診的?

- 目前都有什麼症狀?(如經痛、性交疼痛、骨盆腔腫塊、月經不正常、不孕等)

- 以前有無宮腔操作史?(如剖腹產、人流、清宮,腹腔鏡,子宮鏡手術等)

- 疼痛都是什麼時候痛?

- 月經平時怎麼樣?

生育年齡女性有繼發性經痛且進行性加重、不孕或慢性骨盆腔痛,骨盆腔檢查捫及與子宮相連的囊性腫塊或骨盆腔內有觸痛性結節,即可初步診斷為子宮內膜異位症。但臨床上常需藉助下列輔助檢查。經腹腔鏡檢查的骨盆腔可見病灶和病灶的活組織病理檢查是確診依據,但病理學檢查結果陰性並不能排除內異症的診斷。

影像學檢查

B型超音波檢查是診斷卵巢異位囊腫和膀胱、直腸內異症的重要方法,可確定異位囊腫位置、大小和形狀,其診斷敏感性和特異性均在96%以上。囊腫呈圓形或橢圓形,與周圍特別與子宮頸沾黏,囊壁厚而粗糙,囊內有細小的絮狀光點。因囊腫回聲圖像無特異性,不能單純依靠B型超音波圖像確診。骨盆腔CT及磁振造影對骨盆腔內異症有診斷價值,但費用昂貴,不作為初選的診斷方法。

血清CA125測定

血清CA125水平可能增高,重症病人更為明顯,但變化範圍很大,臨床上多用於重度內異症和疑有深部異位病灶者。在診斷初期內異症時,腹腔液CA125值較血清值更有意義。但CA125在其他疾病如卵巢癌、骨盆腔炎性疾病中也可以出現增高,CA125診斷內異症的敏感性和特異性均較低,與腹腔鏡相比尚缺乏作為診斷工具的價值。但血清CA125水平用於監測異位內膜病變活動情況更有臨床價值,動態檢測CA125有助於評估療效和預測復發。

腹腔鏡檢查

腹腔鏡檢查是目前國際公認的內異症診斷的最佳方法,除了陰道或其他部位的直視可見的病變之外,腹腔鏡檢查是確診骨盆腔內異症的標準方法。在腹腔鏡下見到大體病理所述典型病灶或可疑病變進行活組織檢查即可確診。

下列情況應首選腹腔鏡檢查:

- 疑為內異症的不孕症病人。

- 婦科檢查及B型超音波檢查無陽性發現的慢性腹痛及經痛進行性加重者。

- 有症狀特別是血清CA125水平升高者。

只有在腹腔鏡檢查或剖腹探查直視下才能確定內異症臨床分期。

婦科查體

典型病例,子宮常為後位,活動度差,宮骶韌帶、子宮直腸凹陷或後穹窿可發現觸痛結節,可同時存在附件囊性不活動腫塊。

腹腔鏡檢查

在腹腔鏡下見到大體病理所述的典型病灶或可疑病變進行活組織檢查,即可確診。

影像學檢查

核磁共振(磁振造影)對骨盆腔外子宮內膜異位症及深部浸潤病灶的診斷和評估有意義,可發現深部浸潤型子宮內膜異位症的陰道直腸隔或直腸腫物。

卵巢惡性腫瘤

初期無明顯症狀,有症狀時多表現為持續性腹痛、腹脹,病情發展快,一般情況較差。婦科查體可觸及腫塊,多伴有腹水。超音波檢查顯示腫瘤為囊實性或實性腫塊,彩色都卜勒超音波顯示腫瘤內部血流豐富,血清CA125水平多顯著升高,大多於100IU/ml。腹腔鏡檢查或剖腹探查可鑑別。

骨盆腔炎性腫塊

多有急性或反覆發作的骨盆腔感染史,疼痛沒有周期性,平時也有下腹部隱痛,可伴有發熱。血液常規檢查白血球增高,抗生素治療有效。

子宮肌腺症

子官腺肌病經痛症狀與子宮內膜異位症相似,但通常更劇烈,疼痛多位於下腹正中。婦科檢查子官多均勻性增大,質地較硬,經期檢查子宮觸痛明顯,本病常與子宮內膜異位症合併存在。

治療

子宮內膜異位症治療目的是"縮減和消除病灶、緩解並解除疼痛、改善和促進生育、減少和避免復發",治療時應考慮的因素主要為年齡、生育要求、症狀的嚴重性、病變範圍、既往治療及病人的意願。治療措施要規範化與個體化,對骨盆腔疼痛、不孕期骨盆腔腫塊的治療,要分別對待,治療方法包括手術治療、藥物治療、介入治療及輔助生育治療等。

目的是抑制卵巢功能,阻止異位症進展,減少內異症病灶的活性及減少沾黏的形成,可供選擇的藥物主要有口服避孕藥、高效孕激素、孕三烯酮,以及促性腺激素釋放激動劑(GnRH-a)四大類及蜜蕊娜。

口服避孕藥

連續或周期用藥共6個月,可抑制排卵,副作用少,但可有消化道症狀或肝功能異常等。

高效孕激素

甲地孕酮、炔諾酮及異位寧,可以引起內膜組織蛻膜樣改變,最終導致內膜萎縮。同時可負反饋抑制下丘腦-垂體-卵巢軸,副作用主要是突破性出血、乳房脹痛、體重增加、消化道症狀及肝功能異常等。

孕三烯酮

可拮抗孕激素與雌激素,降低性激素結合蛋白水平,以及升高血中游離睪固酮水平。副作用主要是抗雌激素及雄激素樣作用,基本同 Danazol ,但較輕微。

促性腺激素釋放激動劑(GnRH-a)

可下調垂體功能,造成藥物暫時性去勢及體內低雌激素狀態。副作用主要是低雌激素血症引起的更年期症狀,如潮熱、陰道乾燥、性慾下降、失眠及憂鬱等,長期應用可引起骨質丟失。

蜜蕊娜

環中帶有孕激素可緩釋放5年,有點滴出血或藥物性閉經,5年後可換取再上。

保守性手術

保留病人的生育功能,儘量去除肉眼可見的病灶及卵巢內異症囊腫。同時分離骨盆腔沾黏,適用於年輕或需要保留生育功能的女性。

半根治性手術

切除子宮和病灶,但保留卵巢,主要適用於無生育要求,但希望保留卵巢內分泌功能者。

根治性手術

切除全子宮+雙附件及所有肉眼可見的病灶,適用於年齡較大、無生育要求、症狀重或者多種治療無效者。

輔助性手術

如子宮神經去除術及骶前神經切除術,適用於中線部位的疼痛者。

預後

子宮內膜異位症除根治性手術外,復發率較高,年復發率高達10%,因此需要長期進行管理。

子宮內膜異位症可控制,但易復發。

子宮內膜異位症需要6~12個月複查一次。

飲食

子宮內膜異位症病人並無特殊飲食要求,平時注意正常飲食即可。

照護

子宮內膜異位症是一種慢性、易復發的疾病,病人應做長期的管理,降低復發率。

- 參加體育鍛煉可以促進血液循環,也可以通過拉伸骨盆組織和肌肉緩解疼痛。

- 注意保暖,避免受涼。

該病復發率較高,無論保守或者手術治療,都建議病人儘早懷孕或遵醫囑使用藥物以減少復發。

預防

子宮內膜異位症病因尚不明確,是由多因素起作用,可以根據避免其高危因素進行預防。

多數是育齡期女性出現經痛、不孕、月經異常等異常情況做相關檢查後查出。

防止經血逆流

及時發現並治療引起經血瀦留的疾病,如先天性阻塞性生殖道畸形和繼發性子宮頸沾黏、陰道狹窄等。

藥物避孕

口服避孕藥可抑制排卵、促使子宮內膜萎縮,降低內異症的發病風險,對有高發家族史女性可以選擇。

防止醫源性異位內膜種植

做好避孕措施,儘量避免多次的宮腔手術操作。