新生兒頭顱血腫

概述

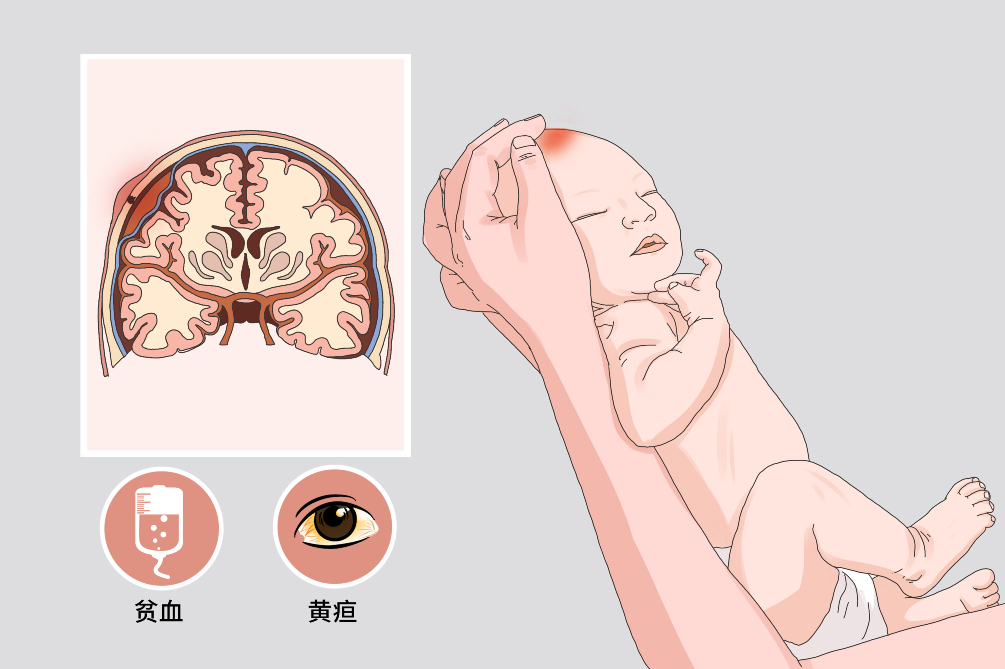

新生兒頭顱血腫又稱新生兒骨膜下血腫、帽狀腱膜下出血,是由於在生產時損傷了骨膜下的血管導致血管破裂,好發人群為新生兒,且男性發病率比女性高,但是發病率在逐漸降低。主要的症狀為頭顱出現腫塊且有波動感,皮膚的顏色無改變,會有貧血、黃疸等併發症的產生,病人可自愈,如果血腫無法吸收就需要進行手術治療,也可進行抗生素的感染治療,病人一般預後良好,可治癒。

- 就診科別:

- 兒科、神經外科

- 英文名稱:

- cephalohematomas of new born

- 疾病別稱:

- 新生兒骨膜下血腫、帽狀腱膜下出血

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 貧血、黃疸

- 治療周期:

- 1~2個月

- 臨床症狀:

- 頭部、枕部局限性腫塊

- 好發人群:

- 巨大兒、患有基礎疾病的新生兒

- 常用藥物:

- 阿莫西林、頭孢、紅黴素

- 常用檢查:

- 頭顱都卜勒超音波、頭顱X線檢查、頭顱磁振造影

帽狀腱膜下血腫

發生於頭顱的帽狀腱膜與骨膜之間的血腫。多因有小動脈損傷,出血量較大。由於帽狀腱膜下組織疏鬆,出血量擴散,致整個頭部腫脹呈紫色,壓之凹陷,血腫局部可有波動感。大量出血可導致貧血甚至出血性休克,需初期診斷及時輸血抗休克治療。多數血腫在2~3天內縮小逐漸吸收。

骨膜下血腫

又稱頭顱血腫,常在生後數小時或數日內出現,多位於一側或兩側頂部、枕部,顳部、額部少見。血腫邊界清楚,不超過骨縫,表麵皮膚顏色多正常。血腫可自然吸收,一般需3~8週,有時血腫周圍先機化、鈣化變硬,中心有波動感,易誤診為凹陷性骨折或顱骨缺如,X線攝片可鑑別。較大的頭顱血腫可導致貧血,因紅血球破壞過多,膽紅素來源多可加重生理性黃疸並使之消退延遲。

病因

新生兒頭顱血腫是由於生產時胎兒的頭顱在產道受到擠壓、牽拉等外界因素和胎兒自身體質差等因素,導致的頭顱血腫,巨大兒、胎位不正、患有基礎疾病的新生兒為該病的好發人群。

- 胎兒的頭盆不稱或胎位不正,在分娩過程中頭部容易受到擠壓。

- 在助產過程中,由於產鉗牽引而導致頭顱血腫。

- 胎兒的體質差,凝血功能差,血管壁彈力纖維發育不完整等。

新生兒頭顱血腫的發病率不高,約為1%~2%。男性發病率比女性高,初產尤其是高齡初產婦分娩的新生兒多見,發病率已逐漸減少。

巨大兒

體重超過4000克的新生兒,分娩時由於娩出困難,患頭顱血腫的機率相對較高。

胎位不正

胎位不正的新生兒在分娩過程中頭部容易受到擠壓,而導致頭顱血腫。

患有基礎疾病的新生兒

如凝血功能障礙,血管壁彈力纖維發育不完善等疾病的新生兒患病率高。

症狀

新生兒頭顱血腫病人的典型症狀為頭部或者枕部出現腫塊,但皮膚無顏色的改變,如果血腫長時間無法吸收或沒有及時治療,就會出現肌化和鈣化的症狀,病人還會產生貧血、黃疸等併發症。

臨床表現常為頂部不對稱性邊緣清晰的局限性腫塊,腫塊不超過顱縫,局部皮膚顏色正常,因積血所以腫塊有囊樣感。通常於出生後數小時或出生後1~4天發現頭顱血腫,一週左右頭顱血腫達到最大,之後緩慢吸收。

當病人的血腫長時間無法吸收就會出現肌化、鈣化的症狀。

貧血

病人的失血量大,就會引起貧血症,影響病人的血液循環,容易引起休克等症狀。

黃疸

病人可產生較多的膽紅素,導致黃疸症狀的產生,病人可皮膚呈檸檬色、尿色深等症狀。

帽狀腱膜下血腫

出血量多時腫脹範圍逐漸擴大,可累及整個頭皮甚至波及額、眼周枕或頸背部,出血嚴重時可致貧血或低血容量休克。

其他

新生兒頭顱血腫可能會合併新生兒顱內出血、眼底出血,甚至併發新生兒腦病。

看醫

當病人只是出現頭顱有腫塊的情況要在醫生的指導下進一步檢查,出現了腫塊一直無法消失和抽搐昏厥的症狀要及時儘早就醫,優先考慮就診新生兒科。對病人的檢查有頭顱都卜勒超音波、頭顱X線檢查等檢查,在診斷時要與頭皮血腫、腦膜膨出和凹陷性骨折進行鑑別。

- 發現病人頭顱出現腫塊的情況,需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 病人出現皮膚呈檸檬色、腫塊一直不消失的情況,及時就醫。

- 病人出現抽搐昏迷的情況,應立即就醫。

- 多數病人優先考慮去新生兒科就診。

- 當患兒出現反應低下、嗜睡的症狀,去神經外科就診。

- 病人母親是什麼方式生產的?

- 有無宮內缺氧的情況?

- 病人母親有無病史?

- 病人出生時有無窒息史和搶救病史?

- 什麼時候出現的血腫?

頭顱都卜勒超音波

明確頭顱血腫的位置、大小和性質,顱內是否有出血情況。

頭顱X線檢查

明確病人是否有顱骨骨折的情況。

頭顱磁振造影

為了確診病人有無顱內出血和腦病。

在生產時有助產牽引史,頭部出現腫塊、局部有波動感,頭顱都卜勒超音波檢查有血腫,頭顱X線檢查無顱骨骨折的情況就可診斷為新生兒頭顱血腫。

頭皮血腫

頭皮血腫在出生時即可發現,壓之柔軟且凹陷,局部皮膚可呈紅或紫色,但是界限不分明,無波動感,但新生兒頭顱血腫通常在出生後數小時或出生後1~4天發現,且血腫界限分明,觸之有波動感,可以此進行鑑別。

腦膜膨出

腦膜膨出病人呼吸有起伏感,頭顱X線可見局部顱骨有缺損,而頭顱血腫X線可見顱骨完整,可通過影像學檢查進行鑑別。

凹陷性骨折

新生兒頭顱血腫吸收時先在血腫周圍機化、鈣化變硬呈硬環感、中心有波動感,容易誤診為凹陷性骨折,通過X線檢查顱骨是否完整可以進行鑑別。

治療

新生兒頭顱血腫一般可自行吸收,但是對於血腫巨大和一直無法消失的血腫要進行手術治療進行血腫的消除,對於感染的病人還要進行藥物抗生素的治療,病人治療周期一般為1~2月。

當病人出現感染的症狀時要進行抗生素治療,常用藥物有阿莫西林、頭孢、紅黴素。

頭顱血腫穿刺術和頭顱血腫切開引流術,來對血腫進行消除,主要適用於巨大和無法自行吸收的血腫的病人。

預後

新生兒頭顱血腫是可以治癒的,且預後良好,也不影響壽命。但是對於頭顱血腫導致貧血但沒有進行及時有效治療的病人,可能會因為呼吸、循環衰竭而死亡,治癒後的病人一般不會產生後遺症。

新生兒頭顱血腫大部分無需特殊治療,可自行吸收,是可以治癒的。

治癒後的新生兒頭顱血腫病人不影響壽命,若病人由於血腫導致貧血,沒有及時的治療就會導致呼吸、循環衰竭而死亡。

新生兒頭顱血腫病人需遵醫囑,在術後進行頭顱都卜勒超音波和手術創口的檢查,以明確疾病的恢復情況。

飲食

新生兒頭顱血腫飲食方面無特殊注意事項,按時對病人進行母乳餵養即可。

照護

新生兒頭顱血腫的護理主要是避免病人血腫處再次發生擠壓傷害,家屬需保持病人頭部的乾淨衛生,隨時監測病人的病情情況,特別注意是否有併發症的產生,保持良好的心態,不要過分緊張。

- 保護好病人出現血腫的地方,以防擠壓產生第二次傷害。

- 每日對病人進行頭的清洗,但是對於手術後的病人要保持創口的乾淨與乾燥,避免發生感染。

- 按時對病人進行母乳的餵養,可儘量少食多餐。

家屬每日要監測病人頭顱血腫的大小和黃疸症狀的變化,如發現異常應立即就醫。

家屬要注意病人母親的情緒,要保持其放鬆,樂觀的心態,多與母親交流病人的病情情況,使她放心,不要過度的擔心和焦慮。

預防

孕婦每月要按時進行產檢,產前進行明確診斷,確定胎兒的正常。

- 孕婦要做好圍生期的檢查,防止難產和手術產的情況發生。

- 孕婦在懷孕期間要均衡營養,適當運動,避免胎兒過大,防止分娩時娩出困難。