髖關節脫位

概述

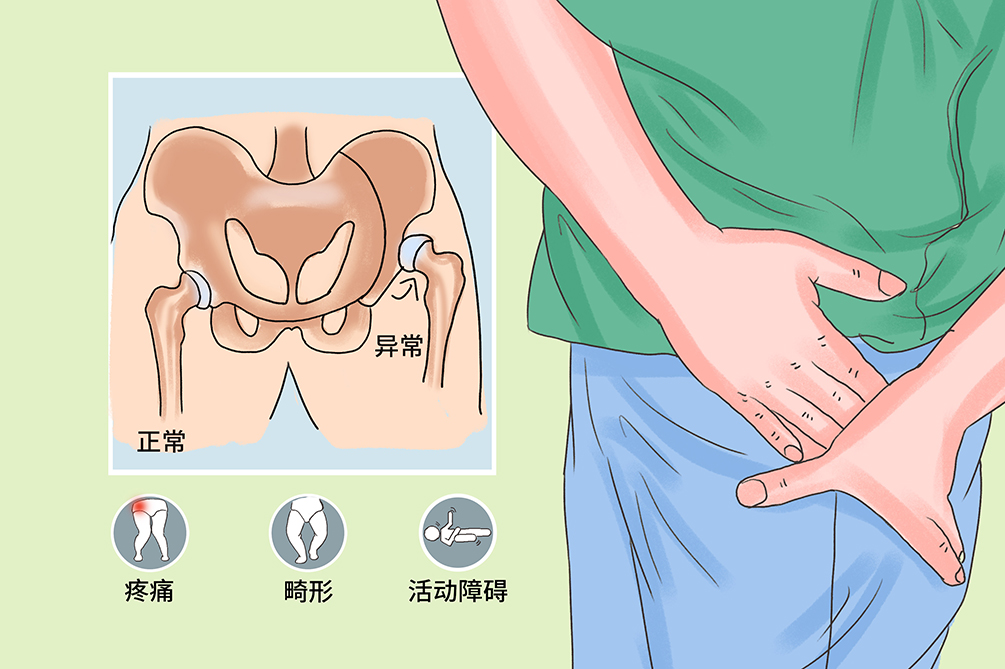

髖關節脫位是指由於外力因素導致的股骨頭從髖臼部位脫出的骨關節疾病。髖關節脫位是一種常見病,主要病因為暴力撞擊。主要臨床症狀包括疼痛、畸形、活動障礙,可導致坐骨神經損傷、股骨頭壞死、骨化性肌炎等併發症,目前主要通過手法復位和手術治療,預後尚可。

- 就診科別:

- 骨科

- 英文名稱:

- dislocation of hip joint

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 坐骨神經損傷、股骨頭壞死、骨化性肌炎

- 治療周期:

- 6~9個月

- 臨床症狀:

- 疼痛、畸形、活動障礙

- 好發人群:

- 青壯年

- 鑑別診斷:

- 先天性髖內翻畸形、麻痹或痙攣性脫位

- 常用檢查:

- 體格檢查、X線、CT

據股骨頭與髖白的位置關係分型可分為後脫位、前脫位、中心性脫位。

前脫位

以Nelaton線(骼前上棘與坐骨結節的連線)為標準,位於該線前方者為前脫位。前脫位又可分為前上方脫位(恥骨脫位)、前方脫位(髖白前方脫位)、前下方脫位(閉孔脫位)。

後脫位

脫位後股骨頭位於Nelaton 線後方者為後脫位。後脫位又可分為後上脫位(骼骨部脫位)、後方脫位(髖臼後方脫位)、後下方脫位(坐骨結節脫位)。

中心性脫位

股骨頭衝破髖白底或穿入骨盆腔者為中心性脫位。

病因

髖關節脫位多由暴力撞擊所引起,根據不同的類型,相應的暴力損傷位置也有所區別,本病好發於青壯年,無明顯誘發因素。

髖關節後脫位

當髖屈曲時,外力由後向前直接作用於骨盆,使股骨頭相對後移而發生後脫位。如在屈髖彎腰勞動時,腰骶背部被落下的重物擊中,使得骨盆向前沖,引起髖關節後脫位。

髖關節前脫位

當髖因外力強烈外展時,股骨大粗隆頂端與髖臼上緣相撞,如患肢再稍外旋,迫使股骨頭脫出。或當股骨外展、外旋時,外力由外側向內下方直接作用於大腿近端,如大腿外展、外旋時。臀部突然受撞擊,亦可發生髖關節前脫位。

髖關節中央性脫位

當大腿處於稍外展的姿勢時,暴力作用於膝部,通過股骨幹傳導到股骨頭,並直接沖向髖臼底。或作用於大粗隆處,通過股骨頭作用於髖臼底,引起髖臼底部骨折,股骨頭與髖臼底骨折片一起突向骨盆腔內,故也稱骨盆內脫位。

髖關節脫位約占全身各關節脫位的5%,在四大關節脫位中占第三位。髖關節後脫位是髖關節脫位中最常見的類型,其發生率約為前脫位的10~20倍,病人大多為活動能力很強的青壯年。

青壯年

由於髖關節結構十分穩固,一般外力不易發生脫位。一旦發生脫位,則說明外力相當大,因而在脫位的同時,軟組織損傷也較嚴重,且往往合併其他部位或多發損傷,病人大多為活動能力很強的青壯年。

症狀

髖關節脫位的典型症狀為疼痛、畸形、活動障礙,根據疾病分型不同畸形表現不同,部分合併其他外傷的病人可能出現皮膚破損、出血、皮下淤血的症狀。本病常見的併發症包括坐骨神經損傷、股骨頭壞死、骨化性肌炎等。

髖關節後脫位

- 髖關節疼痛明顯,不能走路或站立,髖關節活動喪失,患側下肢呈內收、內旋、屈曲和縮短畸形。

- 後脫位合併坐骨神經損傷的發生率為10%~13%,可能出現下肢肢體感覺異常。

- 合併同側膝關節、股骨頭和股骨幹骨折或韌帶損傷很常見,出現腿部畸形、異常活動、骨擦音。

髖關節前脫位

- 閉孔型髖關節前脫位,患側髖關節呈外展、外旋、屈曲位。

- 髂骨型或恥骨型脫位髖關節處於伸展位,髖前方可看到局部隆起,可觸之為脫位的股骨頭。髖關節功能喪失,被動活動時引起疼痛和肌肉痙攣。

髖關節中央性脫位

主要特徵為骨盆骨折,視骨盆本身及骨盆腔臟器受累範圍及程度不同而差別較大,輕者僅有疼痛及活動受限等一般症狀,重者則可出現創傷性休克,應注意觀察及早發現並排除骨盆腔血管及內臟損傷。

髖關節脫位病人多合併其他外傷,有皮膚破損、出血、皮下淤血等。

坐骨神經損傷

一般情況下,當脫位整復後,坐骨神經麻痹可逐漸得到緩解。若3個月後坐骨神經症狀不見緩解,仍有膝關節不能屈、踝關節與足趾運動功能完全喪失,呈足下垂。小腿後外側和足部感覺喪失。

股骨頭壞死

這是單純髖關節後脫位最嚴重的末期併發症。股骨頭壞死時間較晚,髖關節、大腿近側表現為持續痛,靜息痛。髖部活動受限,特別是旋轉活動受限,或有疼痛性和短縮性跛行。

骨化性肌炎

單純的髖關節脫位幾乎沒有這種後遺症。合併骨折、反覆手法整復的病例及切開復位的病例較多見創傷性骨化或骨化性肌炎。病人出現關節僵硬不能活動。

看醫

外力撞擊後出現髖關節的疼痛、畸形、活動障礙及時就診骨科,可行體格檢查、X線、CT檢查明確診斷。髖關節脫位需要注意與先天性髖內翻畸形、麻痹或痙攣性脫位相鑑別。

- 當外力撞擊髖關節後需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 外力撞擊髖關節後逐漸出現活動障礙應及時就醫。

- 當外力撞擊髖關節後出現劇烈疼痛、面色蒼白、暈厥的情況應立即就醫。

髖關節脫位優先考慮去骨科就診。

- 目前都有什麼症狀?(如髖關節疼痛、畸形、活動障礙等)

- 有無受到外力撞擊髖關節?

- 受傷後有無進行處理?

- 既往有無其他的病史?

體格檢查

醫生首先檢查病人生命體徵有無異常,有無持續出血創口,視診檢查有無下肢屈曲畸形,觸診臀部能否觸及股骨頭,有無異常疼痛。

X線檢查

通過對股骨頭的定位,明確是否存在脫位的情況。

CT檢查

主要用來明確髖臼、骨盆骨折情況及股骨頭脫位情況,明確有無骨片碎裂導致的神經、血管損傷。

實驗室檢查

主要包括血液常規、肝腎功能、凝血功能等檢查,為後續手術做準備。

結合以下臨床症狀以及影像學表現有助於確診髖關節脫位疾病:

- 髖關節脫位典型症狀,即髖關節疼痛、畸形、活動障礙。

- 影像學看到股骨頭脫出髖臼表現。

- 病人有外力撞擊髖部病史。

先天性髖內翻畸形

同樣有跛行,患肢短縮,外展受限,但屈髖自如。X線平片顯示頸干角小,股骨頭內下方近頸部可見三角形骨塊。

麻痹或痙攣性脫位

前者多為脊髓灰質炎後遺症,存在部分肢體癱瘓,有明顯肌萎縮、肌力低,X線平片顯示「半脫位」,一般容易鑑別。

股骨頸骨折

病人主要可出現髖關節疼痛、下肢活動受限等症狀,患肢可出現短縮外旋,一般經X線可於髖關節脫位相鑑別。

急性滑膜炎

病人可有扭傷史,關節周圍可出現紅腫、疼痛等症狀,也可經X線與髖關節相鑑別。

治療

髖關節脫位病人要根據疾病的類型和嚴重程度選擇不同的手法復位,對於合併神經、血管損傷或年齡大者一般需要手術切開解剖復位,重症病人可進行全髖置換術治療,多數病人的治療周期為6~9個月。

髖關節後脫位

Allis法(提拉法)

病人取仰臥位於木板上,用寬布帶將骨盆綁在木板上,助手按住兩側髂前上棘以協助固定骨盆。術者用雙手握住患肢膝部,使髖、膝關節各屈曲90°,緩慢用力提拉及外旋大腿,使股骨頭滑入髖臼內。如聽到及感到明顯彈響,患肢伸直後畸形消失,並活動自如即表示復位成功。

Bigelow法

體位同前,術者一手握患側踝部,另一手托患側膝盖窝處,在牽引下緩慢屈髖、屈膝,並內收、內旋髖關節,使膝部接近對側髂前上棘和腹壁。在繼續維持牽引下,使髖外展、外旋、伸直,其動作在左髖似畫一個問號「?」;在右髖為反問號。股骨頭滑入髖臼時可聽到或感到彈響。將患肢伸直,如可被動活動自如,即表示復位成功。

Stimson法

利用肢體重量和外加壓力使軟組織鬆弛。病人取俯臥位於台邊,患肢自台邊屈髖下垂,膝關節屈曲90°,助手將健肢及臀部壓在台上。術者在患側屈曲的膝部向下加壓牽引,維持到軟組織充分鬆弛,股骨頭進入髖臼為止。

Bohler法

病人體位同Allis法,仍用寬布帶固定骨盆於木板上。用另一條寬布帶套在患側膝盖窝與術者頸部。術者一膝跪於患側地上,另一腳立於地面。一手執患側踝部上面,另一手扶位患側膝部。然後術者伸直軀幹和頸部,使布帶圈向上牽引患肢,同時以緊握踝上部的手向下施加壓力。髖關節後脫位的Bohler復位法牽引力應緩慢而有力。牽引時使患肢膝部做不同方向旋轉,可幫助復位。若此時聽到或感到彈響,表示已復位,畸形立即消失,並可做全面的被動活動。

髖關節前脫位

Addis法

病人仰臥,助手壓髂前上棘以固定骨盆,握患肢屈髖、屈膝到90°,內旋患肢於中立位,向上作持續牽引,輕柔搖擺和內旋,使股骨頭滑入髖臼,伸直下肢復位。

反Bigelow法

操作步驟與後脫位復位相反。外展、外旋、屈髖屈膝,內收內旋,伸直下肢復位。

推擠法

病人仰臥,以寬布帶將骨盆固定於手術台上。一助手協助固定骨盆,另一助手握患肢小腿,屈膝90°沿股骨縱軸順外展方向牽引,並輕度外旋。術者站在對側,兩手掌用力將股骨頭從大腿內側向外側髖臼處推按,同時助手在牽引下內收患肢,如聽到或感到復位的彈響,表示復位成功,即將患肢伸直。復位後用皮牽引固定患肢於伸直及輕度內收、內旋位,3週左右。

髖關節中央性脫位

Lowell牽引法

在患側大腿上使用寬布帶從大腿內側繞過,並向外側持續牽引,再做脛骨結節或股骨髁上骨牽引作縱向持續牽引。

Watson牽引法

在患側股骨大粗隆處穿插斯氏針後作外側持續骨牽引,再做脛骨結節或股骨髁上骨牽引作縱向持續牽引。外側牽引的重量一般為縱向牽引重量的1/3左右,外側牽引一般維持3週,縱向牽引應維持6週,以後再用縱向皮牽引維持4~6週。牽引結束後,方可下地活動,但患肢不宜過多負重及超限活動。完全負重應在4~6個月以後,以降低股骨頭缺血性壞死的發生率。

本病一般無需藥物治療。

髖關節切開復位術

適於骨折較嚴重者,粉碎性骨折或復位不佳者,手術多採用後切口,術後牽引6週。

全髖置換術

全髖關節置換術是指用模擬人體關節結構的材料置換病損的關節來達到消除關節損害,恢復關節功能的目的,人工髖關節假體有骨水泥型和生物型兩種固定方式。

預後

髖關節脫位經過及時有效的治療一般可以治癒,多數病人不影響自然壽命,若復位不及時可出現股骨頭壞死的後遺症,病人需每年行髖關節影像學複查。

髖關節脫位經過及時有效的治療一般可以治癒。

髖關節脫位多數病人不影響自然壽命。

髖關節脫位若復位不及時可出現股骨頭壞死的後遺症,嚴重影響髖關節功能,出現活動障礙。

注意每年進行髖關節影像學檢查複查髖關節恢復情況。

飲食

髖關節脫位病人無需進行特殊飲食調理。

照護

髖關節脫位病人手法復位後注意患肢固定和休息,病人及家屬通過觀察髖部及下肢畸形、疼痛有無緩解,下肢活動功能恢復情況,以及每年進行髖部影像學檢查進行病情監測。需要特別注意的是,本病病人避免自行提前活動而引起癒合不良。

- 髖關節脫位病人復位後應注意患肢固定和休息。初期,可以用持續皮牽引將患肢固定於伸直、30°外展位。要避免受壓部位出現褥瘡,還有下肢深部肌肉按摩,避免形成深靜脈栓塞。

- 髖關節脫位術後臥床期間,還有主旨和踝關節的身軀鍛煉,當病人沒有疼痛感時,就應開始進行肌肉等長練習。避免肌肉萎縮和關節僵硬。

病人及家屬通過觀察髖部及下肢畸形、疼痛有無緩解,下肢活動功能恢復情況,以及每年進行髖部影像學檢查進行病情監測。

髖關節脫位病人手法復位後一定按照醫囑進行肢體固定和復健,避免自行提前活動導致髖關節癒合不良。

預防

髖關節脫位的病因為外力創傷導致的,因此無特異性預防方式,平時生活中應注意避免做極限運動。