結節病

概述

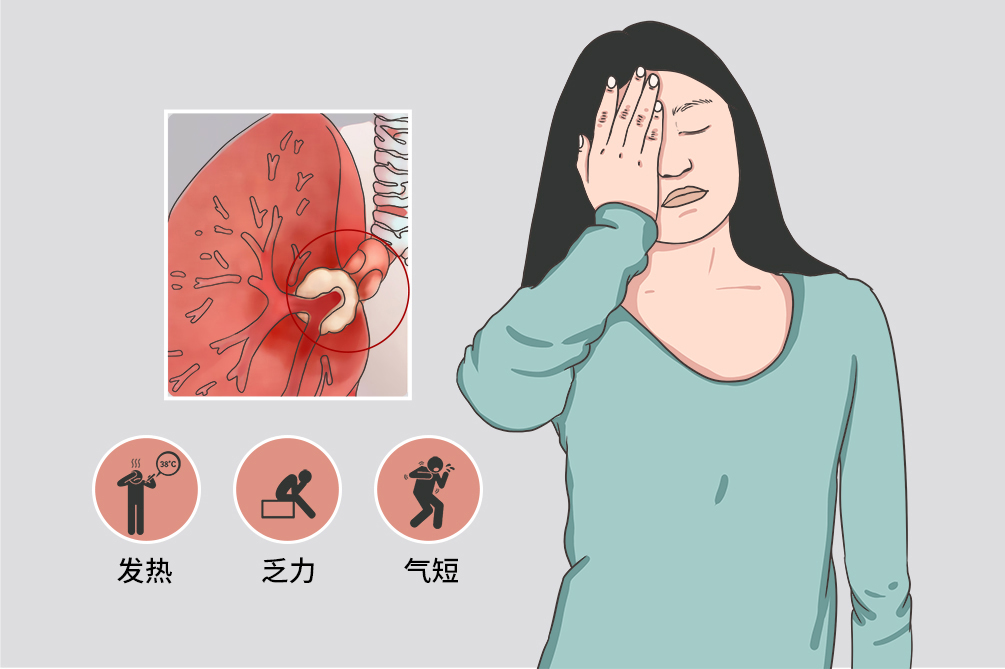

結節病是一種原因不明的以非乾酪樣壞死性上皮細胞肉芽腫為病理特徵的多系統受累的疾病,以中青年發病為主。最常侵犯的部位是肺部和縱隔淋巴結,臨床表現多種多樣,可以無明顯的臨床症狀,也可以有發熱、胸痛、咳嗽、咳痰等症狀。其需要依靠臨床影像和病理綜合判斷,糖皮質類固醇是主要治療手段。本病是一種自限性疾病,大多數預後良好。

- 就診科別:

- 呼吸內科

- 英文名稱:

- sarcoidosis

- 疾病別稱:

- 肉樣瘤病

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 與遺傳有關

- 併發疾病:

- 肺纖維化、白內障、腎衰竭

- 治療周期:

- 病情不同治療周期不同

- 臨床症狀:

- 發熱、咳嗽、氣短、消瘦、結節性紅斑

- 好發人群:

- 青中年人群、女性、有家族史者

- 常用藥物:

- 普賴鬆、胺甲蝶呤、氯喹、英利西單抗、環磷醯胺

- 常用檢查:

- X檢查、CT檢查、血液檢查、結核菌素試驗、支氣管鏡檢查

急性型結節病

表現為急性發作的結節性紅斑、雙肺門淋巴結腫大、發熱、肌肉痛和多關節炎,85%的病人於一年內自然緩解。

慢性型結節病

胸內結節病

累及肺部,可出現咳嗽、呼吸困難等症狀。

胸外結節

多個部位淋巴結腫大,容易出現皮膚結節樣紅斑或凍瘡樣狼瘡結節,有多臟器受累和眼部慢性表現,病程往往大於2年。

病因

結節病的病因目前尚不清楚,缺乏確切的證據,包括病原微生物、職業和環境因素、基因易感性、免疫調節異常等。

病原微生物

細菌

結核分枝桿菌、不典型分枝桿菌、短棒菌苗、伯氏疏螺旋體、支原體感染可能導致結節病的發生。

病毒

EB病毒、巨細胞病毒、皰疹病毒、C型肝炎病毒、反轉錄病毒感染可能導致結節病的發生。

環境因素

吸入物

鋁、滑石粉、花粉、殺蟲劑、黴菌的吸入可能導致結節病的發生。

職業因素

養鳥、汽車製造、教師、消防隊員、棉紡工人易發生結節病。

基因因素

MHC基因

嗜乳脂蛋白樣-2基因(BTNL2)、人類白血球抗原基因(HLA)。

受體基因

維他命D基因、趨化因子受體1、趨化因子受體5、補體受體1(TLR1)、Toll樣受體4(TLR4)。

炎性基因

腫瘤壞死因子(TNF)、干擾素-α(IFN-α)、轉化生長因子(TGF)、白介素1和8(IL-1、8)、血管緊張素轉化酶、熱休克蛋白、血管內皮生長因子。

免疫調節異常

Th1/Th2失衡可能與結節病的發病有關,在大多數病例病變局部的輔助T細胞以Th1(CD4+)細胞為主,只有極少數病例以Th2(CD8+)細胞為主,有人認為T淋巴球受體的質或量的異常與結節病的發生有關。

結節病世界各地均有發生,任何年齡、性別及種族均可發病,發病率差異大。本病好發於40歲以下,80%病人的發病年齡在25~45歲,兒童和老人罕見,高峰年齡男性為30~40歲,女性呈雙峰分布,第一高峰是20~29歲,第二高峰是50歲以上的中年期,女性發病高於男性。我國被認為是結節病發病較低的地區,但近十餘年來發病率有明顯的增高趨勢。結節病在我國平均發病年齡為38.5歲,30~40歲占55.6%,男女發病率之比為5:7。

- 青中年人群,本病好發於40歲以下,80%的發病年齡在25~45歲,兒童和老人罕見。高峰年齡男性為30~40歲,女性呈雙峰分布,第一高峰是20~29歲,第二高峰是50歲以上的中年期。

- 女性發病略高於男性。

- 家族病史,結節病與部分基因有關,有家族病史者發病率較高。

症狀

結節病臨床表現和自然進程差異很大,2/3病人無症狀而偶然X線檢查時被發現,主要表現在呼吸系統。病人有咳嗽、氣短或胸痛,可有低熱、乏力、盜汗、納差、肌肉酸痛、皮膚病損、眼部病變等。

全身表現

結節病病人可出現發熱、乏力、體重下降,其中發熱多為低熱,個別結節病病人可為高熱。

皮膚表現

結節病的皮膚受損相當多見,約占11%~25%。結節病的皮膚受損分為特異性和非特異性兩種,結節性紅斑為非特異性表現,特異性表現為斑片或結節性病變、凍瘡樣狼瘡、斑丘疹、皮膚斑點、色素減退、皮膚萎縮等。

心臟表現

心臟結節病是結節病病人突然死亡的重要原因,並無特異性,主要臨床表現為束支傳導阻滯,心律失常也較為常見。

眼部表現

以年輕女性多見,主要發生於結節病初期,病人常伴眼部疼痛和視力障礙,主要表現為葡萄膜炎,也可以表現為急性結膜炎和乾燥性角膜結膜炎。

神經系統表現

常表現為多發性神經炎、多發性神經根病等,幾乎所有的腦神經都可被累及,但以面神經受累最為常見。

消化系統表現

肝結節常表現為原因不明的發熱。

外分泌腺表現

結節病可以累及腮腺、淚腺、頜下腺,表現為單側或雙側的腺體腫大。

骨骼關節表現

症狀與風濕和類風濕性關節炎相似,可發生於結節病初期,表現為關節的紅腫、疼痛。

內分泌系統表現

高鈣血症,表現為厭食、噁心、嘔吐、便秘、乏力等。

肺纖維化

90%以上的結節病發生於胸內,肺門和縱隔淋巴結腫大以雙側對稱性腫大為特徵,肺內改變初期為肺泡炎,繼而發展為肺間質浸潤,末期為肺間質纖維化。

白內障

眼結節病末期可併發白內障及繼發性青光眼。

多臟器功能損害

病變累及腎臟會出現腎功能下降,嚴重者會出現腎功能衰竭。結節病合併肋膜病變並不少見,還可以出現肝臟損害或心臟異常。

看醫

約30%~60%的結節病病人在初期幾乎沒有任何症狀,或僅在進行胸部X線檢查時偶然被發現,約30%的病人可出現發熱、疼痛、乏力等表現,但這些症狀並無特異性。

- 當出現發熱、咳嗽、疼痛、乏力等相關症狀時,需要及時就診。

- 存在高危因素的人群,如工作環境因素、結節病家族史的人群,懷疑患病時需要及時就診。

- 體檢發現胸部X線有典型異常徵象時,如肺損傷、肺門淋巴結腫大,需要及時就診。

病人可前往呼吸內科就診。

- 目前都有什麼症狀?(如發熱、咳嗽等)

- 症狀發現了多長時間?

- 發作前可否有誘因?(如工作環境等)

- 親屬是否確診過結節病?

- 是否就診或進行過何種治療?

X線檢查

異常的胸部X線表現常是結節病的首要發現,肺門、支氣管旁、縱隔淋巴結腫大和肺部浸潤影是其主要表現。典型的改變是雙側肺門淋巴結對稱性腫大,呈馬鈴薯狀,邊界清晰,密度均勻。肺部病變多數為兩側瀰漫性網狀、網結節狀、小結節狀或片狀陰影,後期可發展成肺間質纖維化或蜂窩肺。

CT檢查

能準確地估計結節病的類型、肺間質病變的程度和淋巴結腫大情況,結節病的淋巴結腫大通常無融合和壞死,也不侵犯鄰近器官,與淋巴瘤、淋巴結結核不同。

血液檢查

可有紅血球沉降率增快、血清球蛋白和C反應蛋白增高等,在活動期可有淋巴球中度減少、血鈣增高、血清尿酸增加,以及血清鹼性磷酸酶增高、血清血管緊張素轉換酶活性增加,對診斷和判斷活動性有參考意義。

結核菌素試驗

約2/3的結節病病人對5U結核菌素的皮膚試驗呈陰性或極弱反應。

組織病理學檢查

病理學檢查是診斷結節病的金標準,皮膚結節、淺表淋巴結以及前斜角肌脂肪墊淋巴結切片檢查均是常見部位,有創的檢查包括縱隔鏡和胸腔鏡,以及開胸肺切片檢查。

肺功能檢查

初期無變化,隨病變發展可出現限制性通氣功能障礙和彌散功能下降,氣管、支氣管受累或肺囊性纖維化時可引起阻塞性通氣障礙,從而產生混合性通氣功能障礙。

支氣管鏡檢查

支氣管鏡檢查對結節病的診斷具有重要作用,不僅可以觀察有無氣道內病變,而且可以進行氣管黏膜切片檢查、支氣管肺泡灌洗液檢查、經支氣管鏡肺切片檢查和經支氣管鏡淋巴結針吸。

免疫學檢查

如檢測Th1/Th2失衡、Th1(CD4+)、Th2(CD8+)異常,可能與結節病的發生有關。

有病理切片檢查資料確診結節病

- X線胸部X光片示雙側肺門及縱隔對稱性淋巴結腫大,伴有或不伴有肺內網格狀、結節及斑片狀陰影;

- 組織切片檢查證實或符合結節病,取材部位可以為淺表腫大淋巴結、縱隔腫大淋巴結,可進行支氣管內膜結節、前斜角肌脂肪墊淋巴結切片檢查、肝臟穿刺或肺切片檢查以及皮膚損害處切片檢查等;

- 應除外結核病、淋巴系統腫瘤或其他類似肉芽腫性疾病。

無病理切片檢查資料,臨床診斷結節病

主要診斷標準

- X線胸部X光片示雙側肺門及縱隔對稱性淋巴結腫大,伴有或不伴有肺內陰影;

- 經支氣管肺切片檢查或支氣管肺泡灌洗檢查沒有發現支持其他診斷的證據;

- 臨床表現不符合結核病、淋巴系統腫瘤或其他類似肉芽腫性疾病的特點。

次要診斷標準

- 支氣管肺泡灌洗液中T淋巴球比例和(或)CD4/CD8比值升高;

- 血清ACE水平升高;

- 結核菌素純蛋白衍生物(PPD)皮膚試驗為陰性或弱陰性表現;

- 38FDG-PET或67Ga放射性核素掃描符合結節病表現;

- 高鈣血症或尿鈣增多。

肺門淋巴結結核

肺門淋巴結結核常見於兒童和少年,它和結核原發病灶、淋巴管炎合稱為原發症候群。肺門淋巴結結核是由結核桿菌感染引起的一種病變,這種病變惡化的表現就是結核具有活動性。對於肺門淋巴結結核的治療,以使用抗結核藥物抗感染治療為主,結核菌素皮膚試驗有助於鑑別。

淋巴瘤

淋巴瘤是起源於淋巴造血系統的惡性腫瘤,主要表現為無痛性淋巴結腫大、肝脾臟腫大,全身各組織器官均可受累,伴發熱、盜汗、消瘦、搔癢等全身症狀,結合活組織檢查、縱隔鏡檢查以及下肢淋巴管造影等檢查可鑑別。

肺門轉移性腫瘤

肺癌和肺外癌腫轉移至肺門淋巴結,皆有相應的症狀和體徵,對可疑的原發灶做進一步檢查可鑑別。

其他肉芽腫病

如外源性肺泡炎、鈹病、矽肺以及感染性、化學性因素所致的肉芽腫,應與結節病相鑑別,結合臨床資料及有關檢查綜合分析判斷。

治療

結節病是否需要治療尚存在爭議,結節病有自愈傾向,自行緩解率可達70%(60%~80%),目前尚無根治結節病的藥物。總的治療原則是對病情穩定、無症狀的病人(特別是第一期)不需要治療,對病情進展、侵犯主要臟器,特別是有器官功能損害或出現全身、局部症狀者,則應控制結節病的活動,保護重要臟器的功能。

腎上腺糖皮質類固醇

糖皮質類固醇是治療結節病的首選藥物,尤其是肺部有瀰漫性浸潤,特別是有症狀惡化、持續性或進行性肺實質浸潤以及中、重度肺功能損害者,及有肺外結節病表現者(如眼、中樞神經系統、心肌、脾)和持續性高鈣血症病人。激素治療應該注意個體化原則,臨床上常用普賴鬆或 Methylprednisolone 劑口服,療程至少6~24個月,通常不推薦療程超過2年。

非腎上腺皮質激素藥物

胺甲蝶呤

是治療結節病的二線藥物中最常用的一種,由於起效時間較慢,故多用於對激素抵抗或復發的慢性結節病。與激素同時使用可以減少激素用量,甚至完全停用激素,並且出現不能耐受的副作用少,是一個理想的替代激素的藥物。

Thiopurine

僅有少量治療肺結節病的非隨機對照研究,提示 Thiopurine 作為治療肺結節病的二線藥物可以在一定程度上改善病情或減少激素的劑量。

環孢素

目前最常用於神經系統結節病,在肺結節病中的應用的一些個案報導的結果並不一致,目前缺乏有限依據,並且結合價格和副作用等方面因素,因此,臨床不常規使用。

環磷醯胺

在結節病中的應用相對較少,有時被用在難治性結節病。

羥氯奎寧或氯喹

對皮膚和黏膜結節病效果較好,對肺結節病也有一定的作用,應注意眼部毒性作用及監測肝功能變化。

特異性抗TNF-α藥物

Infliximab 可能對結節病有效,在其他藥物失敗的情況下抗TNF單克隆抗體對皮膚凍瘡樣狼瘡以及眼、中樞神經系統結節病有效。

預後

結節病的預後與胸部X線片的分期有一定關係,第一期結節病60%~80%可緩解,第二期結節病50%~60%可緩解,第三期結節病只有不到30%可緩解。有Lofgren症候群的預後最佳,自愈率超過80%,提示預後不良的因素有黑人、40歲以後發病、症狀持續超過6個月、缺乏結節紅斑、脾臟大、超過3個器官受累,以及第三期結節病。

不同病人的實際情況不同,大多數病人可自愈,糖皮質類固醇治療後緩解的病人易復發,50%發生在停止治療後2~6個月後出現。

病人病死率約為1%~4%,肺、心臟和中樞神經系統受累是主要致死原因。

- 結節直徑≤4mm者可不需要進行隨訪;

- 結節直徑4~6mm者建議在12個月後複查CT重新評估;

- 結節直徑6~8mm者建議在6個月後複查CT,期間視檢查結果的結節變化評估治療方案,隨訪複查時間建議為3~5年。

飲食

大部分結節病病人病情相對穩定,可以不用治療,一直處於比較穩定狀態。但是如果病人不注意飲食,可以加重病情。所以飲食對於結節病病人非常重要,避免食用各種刺激性食物,保證飲食的科學、合理。

- 平時要多吃點清淡而且容易消化的食物,嚴格控制辛辣刺激性食物的攝入,比如蔥、姜、蒜、花椒以及辣椒。

- 平時應該避免吃肥膩、油煎的食物,這類食物容易加重腎臟的負擔,而且不容易被身體消化、吸收。

- 可以多食用一些新鮮的水果、蔬菜,如菠菜、蘿蔔、橘子、梨、核桃等,禁止抽菸、喝酒。

照護

對結節病的病人初期診斷是十分重要的,同時護理與預防結節病的發生也相當重要。人們在初期進行有效的日常生活管理可明顯降低結節病的發生率,提高日常生活質量,避免一些併發症的發生。

保持良好的心態

患有結節病的病人在日常生活中要注意調節好自己的情緒,儘量讓自己保持輕鬆、愉悅的心情,病人平時要注意少生氣,避免過大的情緒波動,儘量保持情緒穩定,只有這樣才更有利於身體的復健。

按時複查

對於患有結節病的病人,在恢復的過程中要特別注意定期去醫院進行複查,這樣能更好的了解自己的病情,以防止病情復發。

規律的睡眠

病人在日常生活中要儘量養成好的作息習慣,規律的作息可以平衡病人的內分泌,進而可以有效控制結節病。

病人多在糖皮質類固醇治療後緩解,但是易復發,50%的病人可在停止治療後2~6個月後復發,因此,需要長期隨訪。

預防

存在結節病家族史、常年吸菸、工作環境差等高危因素的人群需要定期體檢。

- 保持良好的生活方式,有積極、樂觀的心態,戒菸限酒,適當鍛煉。

- 多食用對身體有好處的食物,比如新鮮的蔬菜、水果以及充足的蛋白質。

- 存在結節病家族史、常年吸菸、工作環境差等高危因素的人群需要定期體檢。