大腸息肉

概述

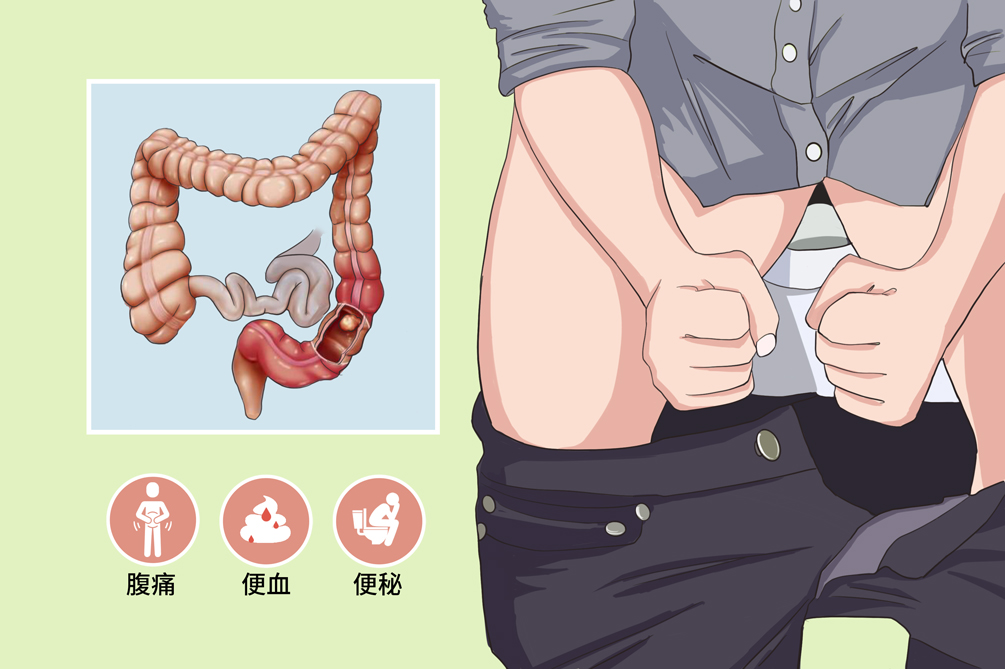

大腸息肉就是腸道黏膜上所有隆起性的病變的總稱,從結腸黏膜表面突出到腸腔的息肉狀病變,通俗地說,就是腸道上長了一些肉疙瘩,人體的整個消化道都可以有息肉生長,其中以結腸和直大腸息肉為最多,小大腸息肉比較少,在未確定病理性質前均稱為結大腸息肉。與飲食因素(進食過多紅肉、動物脂肪)、炎症刺激(腸黏膜長期炎症)、遺傳因素(家族中有息肉症史的病人,發病率較高)、長期便秘有關。大多沒有症狀,常規檢查時發現,有的會有腹痛、便血、便秘、脫垂。一旦發現息肉需手術切除,術後也應定期隨訪。

- 就診科別:

- 消化內科、消化外科、一般外科

- 英文名稱:

- intestinal polyp

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 是

- 併發疾病:

- 消化道出血、黃疸、腸套疊

- 治療周期:

- 普通大腸息肉7~14天

- 臨床症狀:

- 腹痛、便血、便秘

- 好發人群:

- 免疫功能低下者、動脈粥狀硬化、冠心病、糖尿病、胃十二指腸潰瘍行胃空腸吻合術、癌症放療病人及肥胖人群

- 常用藥物:

- 乳果糖、塞來昔布、蒙脫石散

- 常用檢查:

- 肛門指診、消化道鋇餐、大腸鏡檢查、大便隱血試驗

病因

大腸息肉時指腸道黏膜上所有隆起性的病變,與飲食因素、不良生活習慣、遺傳因素、腸道炎性刺激密切相關。

年齡、飲食因素與生活習慣

- 結大腸息肉的發病率隨年齡的增大而增高。

- 長期吃高脂肪、高蛋白、低纖維素者發生率較高,而吃蔬菜及維他命C多者較低。膳食中脂肪類成分超過40%是形成大大腸息肉的一個重要因素,如果脂肪攝入不超過膳食的15%,發病率就會顯著降低。高脂肪膳食能增加腸道中的膽酸,膽酸與細菌的相互作用可能是腺瘤性息肉形成的基礎。食物中含纖維多息肉的發生就少,反之就多。

- 吸菸也與腺瘤性息肉的密切關係,吸菸史在20年以內者多發生小的腺瘤,而吸菸史在20年以上者多伴發大的腺瘤。

膽汁代謝失調

胃十二指腸潰瘍行胃空腸吻合術以及膽囊切除術後病人,膽汁的流向和排出時間發生改變,大腸內膽汁酸的含量增加,試驗顯示膽汁酸以及膽汁酸的代謝產物脫氧膽酸和石膽酸均有誘髮結直腸黏膜產生腺瘤性息肉或癌變的作用。

遺傳因素

家族性息肉症具有明顯的家族遺傳性,在大腸癌病人中,約有10%~27%的病人具有家族患癌病史。家族成員中有人患有腺瘤性息肉時,其他成員發生結直大腸息肉的可能性明顯升高。另外,曾經患過其他部位癌腫,如消化道癌、乳癌、子宮頸癌,以及膀胱癌的病人結直大腸息肉的發生率也明顯升高。

腸道炎性刺激

結腸黏膜的慢性炎症病變是導致炎症性息肉發生的主要原因,最多見於慢性潰瘍性結腸炎、克隆氏症以及阿米巴痢疾,腸道血吸蟲和腸結核等,也見於結腸手術後吻合口部位。因為腸道長期炎症,潰瘍面的中央還存有水腫充血的黏膜區,周圍潰瘍癒合後形成疤痕,逐漸收縮,使殘留的黏膜突起,表面呈息肉狀;或潰瘍表面肉芽組織增生凸起,而後鄰近黏膜生長,將其覆蓋形成息肉。另外,大便中粗渣、異物及其他因素可造成腸黏膜損傷或長期刺激腸黏膜上皮,使得處於平衡狀態的腸黏膜受到破壞,形成大腸息肉。長期便秘病人,經常使用刺激性瀉藥刺激腸壁也會發生息肉。

基因異常

家族性息肉的發生可能與第5對染色體長臂內一種被稱為APC的等位抑癌基因的功能喪失和缺如有關,正常情況下,該等位基因需要同時發揮作用以抑制腫瘤的生長,當該基因出現缺如或發生突變時,對腫瘤的抑制作用消失,從而發生結直腸腺瘤性息肉症和癌變。

腸道微生態失衡

目前研究發現腸道微生態失衡可能是導致結大腸息肉發生的原因之一。正常情況下,腸道微生態保持平衡狀態。如果益生菌減少、致病菌增加,則可能導致結腸黏膜的慢性炎症,繼而發生結大腸息肉。

缺乏運動

長期久坐、缺乏運動的人,腺瘤的發生率明顯高於其他人群。

其他疾病

免疫功能低下者、動脈粥狀硬化、冠心病、糖尿病、胃十二指腸潰瘍行胃空腸吻合術、癌症放療病人及肥胖人群的發生率較高。

生活不規律

易導致免疫力下降,更易導致菌群失調,從而感染機率增加。

情志因素

經常悶悶不樂、壓力過大,導致機體內環境改變,易癌變。

資料顯示,人到中年,大約10%~30%會長大腸息肉,男女比例無明顯差異,城市多於農村。有研究統計提示漢族結直大腸息肉的發病率高於少數民族,但少數民族男性的大腸息肉直徑更大(大於9 mm)、惡性程度更高、更易癌變、預後更差。少數民族遠端結直大腸息肉病人主要集中在50~69歲,而漢族遠端結直大腸息肉病人主要集中在70歲以上,可見少數民族的大腸息肉發病年齡較漢族更早。

免疫功能低下者

更易導致菌群失調,易被致病菌侵襲,腸道炎症病變高發。

動脈粥狀硬化、冠心病、糖尿病、肥胖人群

以上幾種疾病均與代謝密切相關,高脂肪膳食能增加腸道中的膽酸,膽酸與細菌的相互作用可能是腺瘤性息肉形成的基礎。

胃十二指腸潰瘍行胃空腸吻合術

術後膽汁的流向和排出時間發生改變,大腸內膽汁酸的含量增加,有誘髮結直腸黏膜產生腺瘤性息肉或癌變的作用。

癌症放療病人

更易導致菌群失調,易被致病菌侵襲,腸道炎症病變高發。

症狀

大多大腸息肉病人無明顯臨床症狀,僅在常規體檢時發現。有的會以血便為主要症狀,少數會伴隨腹痛、便秘、脫垂,不同部位息肉又有各自特點。

直大腸息肉的典型症狀

便血

無痛性便血是直大腸息肉的主要臨床表現。息肉的便血出血量較少,如果由於排糞時擠壓而使息肉脫落,和息肉體積大位置低,可發生較多量的出血。便血的特點為帶血,而不發生滴血。

脫垂

息肉較大或數量較多時,由於重力的關係牽拉腸黏膜導致脫垂。

腸道刺激症狀

當腸蠕動牽拉息肉時,可出現腸道刺激症狀,出現如腹部不適、腹痛、腹瀉、膿血便、里急後重等。

結大腸息肉的典型症狀

便血

結大腸息肉病人最容易出現便血,但不少人會把大便出血誤以為是痔瘡的症狀,結果耽誤了最佳治療時機。專家表示,痔瘡引發的出血往往是大便後滴血,呈鮮紅色,而且在平時並不會出血,但結大腸息肉引起的出血常常混雜在便中間。

大便習慣改變

包括大便時間、次數的改變,以及便秘或不明原因的腹瀉。特別是便秘與腹瀉反覆交替出現,或者引起腹痛的時候,更要引起警惕。

大便形狀異常

正常的糞便應該呈圓柱形,但如果息肉在結腸腔內,壓迫糞便,則排出時往往會變細或呈扁形,有時還會附著血痕。

有時還會出現腸套疊(息肉較大、較多)、貧血(出血較多)、腸阻塞(息肉較大)等症狀。

消化道出血

息肉膨脹性生長到一定體積,或者癌變後,腫瘤糜爛致瘤體表面血管破潰而引起出血。

黃疸

十二指腸乳頭部的腺瘤可因壓迫或阻塞膽總管下端而引起阻塞性黃疸。

出血、腸套疊

是小大腸息肉常見併發症,亦是就診的主要原因。

看醫

如果病人出現腹痛、排便困難、排便次數改變等一系列症狀,需要及時就醫,醫生根據出現的症狀結合相關檢查,判斷出疾病,做出相應的治療。

- 有便血、腹脹、腹痛,或大便性狀、大便習慣改變時及時就醫。

- 有腹痛劇烈難以忍受,大便排出困難,便血量多出現心悸、面色蒼白,需立即就醫。

- 有息肉或者腫瘤家族史,在醫生指導下完善檢查。

- 大多病人優先考慮去消化內科就診。

- 若病人出現排便困難、腹痛劇烈、便血量大可就診消化外科或一般外科。

- 因為什麼來就診的?

- 便血是一過性還是持續的?

- 目前都有什麼症狀?(如便血、腹痛、大便異常等)

- 是否有以下症狀?(如肛門黏膜脫垂、里急後重等症狀)

- 既往有無其他的病史?

肛門指診

通過指診,指下有異物感或者在擴器下看到息肉均可確診。

消化道鋇餐

是將腸導管經口吞入,對腸道進行逐段分次檢查,可從X線影像顯示結腸及以下部位的情況,判斷有無病變,包括息肉、炎症、腫瘤等,還可顯示有無腸套疊徵象及多發性節段性病變。

大腸鏡檢查

通過大腸鏡檢查,可觀察病變的形態、大小,明確診斷。大腸鏡探頭從肛門置入,視野中有局部隆起樣表面光滑的規則物質可確診。

大便隱血試驗

可判斷病人有無便血,大腸息肉病人如有失血,大便隱血可提示陽性。

- 大腸鏡下可見息肉。

- 病人有便血、腹痛、大便性狀改變等症狀。

十二指腸潰瘍

亦可出現腹痛、消化道出血、噁心、嘔吐、腹脹等症狀,除以上表現外還可引起幽門阻塞症狀,需與十二指腸腫瘤鑑別。藉助X線檢查、動脈造影、十二指大腸鏡檢加組織學檢查當可區別,必要時需手術探查以明確診斷。

腸結核

腸結核可有腹痛、腹瀉或便秘、腫塊等表現,有時易被呈認為腫瘤,但腸結核多伴有發熱、盜汗等結核毒血症的表現,且常伴有腸外結核。胃腸X線鋇劑檢查顯示回盲部有激惹、充盈缺損或狹窄等徵象,纖維大腸鏡檢查病變部位有潰瘍、僵硬、狹窄等表現,切片檢查可發現典型結核病變,即乾酪樣肉芽腫,抗結核治療常有效,均可與小腸腫瘤鑑別。

慢性膽囊炎

多數病人有反覆發作的右上腹部鈍痛、隱痛或不適感。疼痛也可位於上腹部、甚至左上腹,並可向腹部其他區域放射或放射至肩部、腰背部。發作時疼痛可持續幾十分鐘至數小時,多在飯後1小時發作,多數病人在進油膩食物或高脂飲食後疼痛可加重,根據腹部疼痛的部位以及輔助檢查可鑑別。

治療

大腸息肉主要是手術治療,由於息肉容易癌變,所以主張手術切除。暫不行手術切除者,建議每3~6個月複查大腸鏡。

禁食

術前至少空腹8小時,口服瀉藥排便,清空腸道以免影響視野。

對症處理

如有出血,給予止血,並根據出血量多少進行相應處置。

對症治療

有便秘口服乳果糖,有腹瀉口服益生菌、蒙脫石散。

病因治療

潰瘍性結腸炎導致的炎性息肉參見潰瘍性結腸炎的治療,使用 Sulfasalazine 或者免疫抑制劑。

預防治療

家族性腺瘤性息肉症病人可服用塞來昔布減少腺瘤性結直大腸息肉數目,每日兩次,與食物同服。

經腹和直腸切除

絕大多數結直大腸息肉不需要進行開腹手術,在大腸鏡下就可以切除。如果病人的息肉為罕見的遺傳性症候群,如家族腺瘤性息肉症,需要開腹進行手術切除結腸和直腸。

內鏡下黏膜切除術

該手術是一種在大腸鏡下對無蒂的、平坦的息肉或初期癌症進行切除的新技術。它通過往黏膜下層注射液體( Glycerol Fructose +腎上腺素+亞甲藍),將息肉抬起,然後用圈套器將息肉完整圈除。

黏膜剝離術

對於直徑大於2公分且需一次性切除病變、抬舉征陰性的腺瘤及部分早癌、內鏡下黏膜切除術殘留或復發治療困難者,可以實行黏膜剝離術治療。黏膜剝離術是一種新型的治療結直腸巨大息肉的方法,它通過在病變下方的黏膜下層注射液體( Glycerol Fructose +腎上腺素+亞甲藍),將病變抬高,然後用IT刀或Flex刀在病變的周圍和底部逐漸切割,最後將病變完整切除。

高頻電切除術

可選擇內鏡下高頻電切除術,對消化道的息肉進行摘除。

中醫對於大大腸息肉症狀的治療有明顯的效果,在中醫里,可分為腸道濕熱、濕瘀阻滯、氣滯血瘀、脾虛夾瘀四種症候類型,可予行氣化濕、活血止痛、清熱利濕、等藥物,但中醫治療需遵循辨證論治的原則,因人而異,需找專業醫師指導治療。

預後

大腸息肉經過有效規範的治療均可治癒,可維持正常的生活質量。

大腸息肉可以治癒,部分病人會出現復發。

大腸息肉一般不會影響自然壽命。

建議在1~3年內複查

對於低中風險息肉切除術後。

建議短期在3~6月內複查一次大腸鏡

- 腸道準備欠佳,未能達到高質量腸道準備。

- 大腸鏡檢查未能到達回盲部,未能完成檢查。

- 結腸癌術前因腸管狹窄未能全結腸檢查。

- 一次切除息肉總數超過10個。

- 大於1公分廣基息肉採用分片切除。

- 大於1公分絨毛息肉伴重度異常增生。

- 息肉已局部癌變未達黏膜下層或超過黏膜下層,不願進行手術切除時。

飲食

大腸息肉病人要注意合理膳食,保證營養全面而均衡。飲食宜清淡,多吃蔬菜水果,戒除菸酒,不吃辛辣、刺激性食物。

忌辛辣食品

辛辣食品多食易生燥熱,使內臟熱毒蘊結,出現便秘等症狀,從而使本病症狀加重。

少吃動物脂肪

動物的紅肉、白肉中含有過多的飽和脂肪酸,過多的攝入刺激會產生過多的膽汁,過多膽汁在大腸內滯留轉化為一種已被證實為致癌物質的戊酸。飽和脂肪中含較多的花生四烯酸,可以促進腸上皮細異常生長成息肉甚至癌變。

少吃紅肉

紅肉含有的亞鐵血紅素,會讓肉色更紅的亞硝酸鹽和高溫烹飪產生的雜環胺混合物。

忌菸酒

由於菸草中的尼古丁可使動脈血與氧的結合力減弱,酒能助長濕熱,故藥當禁忌。同樣,含酒飲食如酒釀、藥酒等均不宜飲用。

宜多食用含膳食纖維豐富的食物

膳食纖維不被人體吸收,進入大腸後可促進腸蠕動、減少食物和潛在的致癌物在腸道中停留時間,致癌物質與腸壁接觸時間大大縮短。

照護

大腸息肉病人應保持心情舒暢,養成規律運動的良好習慣,及時治療原發病,有助於疾病復健。

健康飲食

高纖維素、低脂飲食。

規律複查

大腸息肉術後初期每6個月複查一次;低風險病人在治療後5~10年內複查大腸鏡,高風險病人在治療後3年內複查大腸鏡,若複查未見異常,時間間隔可延長至5~10年。

定期規律複查大腸鏡。

- 息肉切除術後需休息3天,一般情況臥床,可下床大小便,每天散步2~3小時,3天後可恢復日常活動。1個月內不能進行負重工作及劇烈運動,避免傷口撕裂、鈦夾脫落導致大出血。

- 要注意保持大便通暢,禁便秘及用力排便,防止過於用力導致創面出血及穿孔可能,有便秘病史的病人可以口服通便藥物(如乳果糖口服液、聚乙二醇4000散等)以保持大便通暢。

- 較大息肉創面較大時需要禁食1天(具體看醫生建議),一般息肉切除需要禁食2~4小時,待麻醉完全清醒及無腹痛後,可進食全流質1天。如仍無腹痛及便血情況,可過度到半流少渣飲食3天,3天後可普通飲食,忌菸酒、酸辣、油炸等刺激性食物。

預防

大腸息肉發病與遺傳因素、飲食因素、不良生活習慣等密切相關,所以要預防本病一方面要養成良好的生活習慣,健康飲食,一方面要定期篩檢,做到早發現、早診斷、早治療。

有大腸息肉家族史者定期完善大腸鏡檢查,建議40歲就要開始每5年做一次大腸鏡。

- 忌食高蛋白、高熱量、動物脂肪食物,忌菸酒,多進食膳食纖維多的食物。

- 多運動:如游泳、慢跑等。

- 積極治療相關疾病、減肥,有大腸息肉家族史者及早進行篩檢。