腸繫膜血管缺血性疾病

概述

腸繫膜血管缺血性疾病是由各種原因引起的腸道急性或慢性血流灌注不足、回流受阻,所致的腸壁缺血壞死和腸管運動功能障礙的一種症候群。其中以發生於腸繫膜動脈,特別腸繫膜上動脈者多於腸繫膜靜脈,因腸繫膜血管急性血液循環障礙導致腸管缺血壞死,臨床上表現為血運性腸阻塞。

- 就診科別:

- 消化內科、急診、一般外科

- 英文名稱:

- Mesenteric vascular ischemic disease, MI

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 腸瘺、再栓塞、休克

- 治療周期:

- 1個月左右

- 臨床症狀:

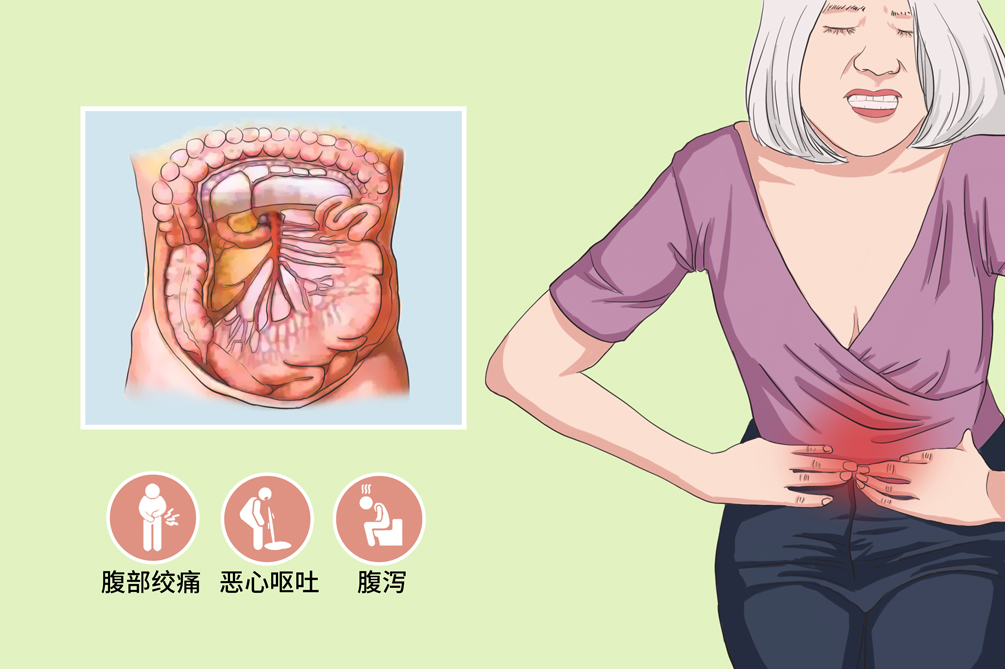

- 腹部絞痛、噁心、嘔吐、腹瀉、腹脹、體重減輕

- 好發人群:

- 有可形成動脈栓子的心臟病史者、伴有肢體或腦血管栓塞史者

- 常用藥物:

- 肝素、硝酸甘油、攝護腺素E1

- 常用檢查:

- 腹部X線平片、超音波、CT、磁共振血管造影

腸繫膜動脈缺血時內臟血管的灌流量就不能滿足正常的代謝需求,該疾病根據症狀持續時間分為急性和慢性

腸繫膜缺血:

急性腸繫膜缺血

在數小時到數天內迅速進展,常導致急性腸壞死,需進行腸切除,急性腸缺血最常見的原因是腸繫膜動脈栓塞或在原有動脈硬化基礎上形成的急性血栓。

慢性腸缺血

往往是一個很隱匿的過程,其進展需要數周到數月,最常見的原因是不斷進展的內臟動脈阻塞性疾病,通常與動脈粥狀硬化有關,因而這類疾病也常常被誤診為胃腸道疾病。

根據病因可分為急性腸繫膜上動脈閉塞、非閉塞性急性腸缺血、腸繫膜上靜脈栓塞形成、慢性腸繫膜血管閉塞缺血四種情況:

急性腸繫膜上動脈閉塞

動脈血栓形成是急性腸繫膜缺血第二常見原因,占病例數的20%~35%,已存在於所有內臟動脈的動脈粥狀硬化斑塊是最常見的原因。

非閉塞性急性腸缺血

腸血管受損又無血栓形成或栓塞阻塞被稱為非阻塞性腸繫膜缺血。非阻塞性腸繫膜缺血常繼發於心臟疾病,特別是嚴重的充血性心臟衰竭。

腸繫膜上靜脈栓塞形成

腸繫膜靜脈栓塞形成占所有腸繫膜缺血病例的5%~15%,遺傳或獲得性高凝血狀態疾病。

慢性腸繫膜血管閉塞缺血

腹腔內臟有3條供應動脈,即腹腔、腸繫膜上及腸繫膜下動脈,互相之間有側支循環形成。

病因

腸繫膜上動脈栓塞栓子多來自心臟,栓塞可發生在腸繫膜上動脈出口處,更多見於遠側較窄處,常見部位在中結腸動脈出口以下。腸繫膜上動脈血栓形成大多在動脈硬化性阻塞或狹窄的基礎上發生,常涉及整個腸繫膜上動脈,也有較局限者。腸繫膜上靜脈栓塞形成可繼發於腹腔感染、肝硬化門靜脈高壓致血流淤滯、真性紅血球症、高凝狀態以及外傷或手術造成血管損傷等。

急性腸繫膜缺血

栓塞

腸道血液灌流量驟減可通過多種機製造成腸繫膜缺血。動脈栓塞占急性腸繫膜缺血40%~50%,栓塞常來源於心臟內壁的栓子,引發因素包括快速心房顫動、心肌梗塞、心肌症、心臟結構缺損、心臟腫瘤。心內膜炎可能導致膿毒性栓子從心內膜脫落。腸繫膜血管近端的胸腹主動脈瘤壁血栓脫落也可導致腸繫膜動脈栓塞。腸繫膜上動脈與腹主動脈形成的夾角比其他腸繫膜血管與腹主動脈夾角小,所以成為腸繫膜股動脈栓塞的最常見的部位。

動脈血栓形成

動脈血栓形成是急性腸繫膜缺血第二常見原因,占病例數的20%~35%。已存在於所有內臟動脈的動脈粥狀硬化斑塊是最常見的原因,高凝血症候群也容易導致急性內臟血栓形成,受影響的血管通常因為在主動脈開口處。急性動脈血栓形成病人常已有慢性腸繫膜缺血的表現,急性血栓形成死亡率高的原因可能由於阻塞部位在內臟動脈起始部,被阻塞的血管多,受影響的腸段長。主動脈剝離撕裂範圍急性擴展也可導致腸繫膜血管突然阻塞,並引起血栓。

非阻塞性腸繫膜缺血

腸血管受損又無血栓形成或栓塞阻塞被稱為非阻塞性腸繫膜缺血。有症狀的病人常發現有廣泛動脈粥狀硬化,常累及3支內臟動脈。病變通常累及血管開口,斑塊由腹主動脈延伸而至。內臟血栓常發生在血流量減少時,特別是同時合併腸道動脈硬化病變。非阻塞性腸繫膜缺血常繼發於心臟疾病,特別是嚴重的充血性心臟衰竭。心房顫動是心源性血栓和內臟栓塞常見的原因,也會因減少左室功能和心輸出量而導致非阻塞性腸繫膜缺血。其他引起非阻塞性腸繫膜缺血的危險因素包括低血容量、全身血管收縮、血管活性藥物、主動脈瓣關閉不全、心肺分流術、腹部或心血管手術以及肝衰竭。

腸繫膜靜脈栓塞形成

腸繫膜靜脈栓塞形成占所有腸繫膜缺血病例的5%~15%,通常發生在腸繫膜上靜脈,也會累及腸繫膜下靜脈和門靜脈,腸繫膜靜脈栓塞形成分為原髮型和繼發性,繼發性腸繫膜靜脈栓塞形成多發生在基礎疾病基礎上,占所有腸繫膜靜脈栓塞形成的75%。遺傳或獲得性高凝血狀態疾病,包括蛋白補體-C和蛋白S缺乏、紅血球症、抗凝血因子Ⅲ缺乏、抗磷脂綜合徵,抗腫瘤因子Ⅴ突變等是常見的原因。惡性腫瘤、外傷、腹部手術、肝衰竭、胰臟炎、口服避孕用藥也可引起腸繫膜靜脈栓塞形成。腸道缺血的範圍在很大程度上取決於靜脈受累的程度。

慢性腸繫膜血管閉塞缺血

腹腔內臟有3條供應動脈,即腹腔、腸繫膜上及腸繫膜下動脈,互相之間有側支循環形成。但如動脈硬化累及的範圍較廣,2~3支均有病變時,將有血供應量不足,影響胃腸道的消化功能而出現症狀。慢性腸繫膜血管閉塞症狀者卻不多,更不致發生腸壞死。

- 凡全身血液循環動力異常、腸繫膜血管病變以及其他全身或局部疾病引起的腸壁缺血,均可引發本病。

- 遺傳性或獲得性疾病所導致的高凝狀態,如腫瘤、腹腔炎症、手術後、肝硬化及門靜脈高壓。

- 過度使用口服避孕藥。

- 有長期吸菸史,多數病人還有其他血管疾病的表現,如腦血管冠狀動脈和周圍動脈疾病。

- 無症狀的內臟動脈阻塞性疾病在老年病人中常見。

- 急性腸繫膜缺血病程進展快,併發症的發生多與腸壞死有關。

- 慢性腸繫膜缺血的準確發病率尚不清楚,但也有估計每年發病人數占總人群的1/100000。

- 本病男性多於女性,40~60歲之間多發。

- 多數病人有可形成動脈栓子的心臟病史。

- 伴有肢體或腦血管栓塞史的病人。

症狀

腸繫膜血管缺血性疾病初始症狀為劇烈的腹部絞痛,難以用一般藥物所緩解,可以是全腹痛,也可見於臍旁、上腹、右下腹或恥骨上區。初期由於腸痙攣所致,出現腸壞死後疼痛轉為持續性,多數病人伴有頻繁嘔吐、腹瀉等胃腸道排空症狀。

急性腸繫膜缺血

由動脈血栓栓塞性疾病所導致的急性腸繫膜缺血,最常見的症狀是突然腹痛,初期腸鳴音活躍,加重後可伴有噁心、嘔吐、腹瀉、腹脹等症狀,腸鳴音減弱。急性腸繫膜缺血初期無肌緊張反跳痛,然而當腸道缺血和壞死加重,肌緊張和反跳痛就會很明顯。末期的其他表現還包括發熱、少尿、脫水、意識不清、心搏過速、休克。

非阻塞性腸繫膜缺血和腸繫膜靜脈栓塞形成

病人特徵性表現是臨床過程進展較慢,通常非阻塞性腸繫膜缺血重症病人最常見的表現是發熱、腹脹、血便、脫水和嚴重的體液轉移,可導致血性腹水和低血容量狀態,靜脈栓塞損害進一步發展加重。

慢性腸繫膜血栓形成

慢性腸繫膜血栓形成最常見的症狀是飯後腹痛和體重減輕,腹痛呈鈍痛或絞痛,多位於中腹部,症狀過程也被稱為腸的間歇性跛行。腹痛常常發生在飯後15~45分鐘後,表現為恐食症,以避免進食後引起的嚴重腹痛,病人通常營養不良、萎靡不振。

腸瘺

腸瘺主要發生在腹部手術後,當手術時壞死的腸管切除不夠或腸管血供差,可導致吻合口癒合不良形成腸瘺,是術後發生的一種嚴重併發症。

再栓塞

考慮與血液高凝狀態有關,手術後要警惕再次發生栓塞造成腸壞死。

休克

疾病錯失治療,重症病人末期會出現電解質不平衡,少尿、心搏過速,甚至休克。

瀰漫性腹膜炎

為腸繫膜血管缺血性疾病繼發性腹膜炎,多由細菌感染,化學刺激或損傷所引起的嚴重疾病,可出現腹痛、腹部壓痛、腹肌緊張,以及噁心、嘔吐、發燒,嚴重時可致全身性反應。

腸阻塞

腸繫膜血管缺血性疾病可導致腸道內容物發生障礙,嚴重時可危及生命。

看醫

腸繫膜血管缺血性疾病一般發病急驟,初期表現為突然發生的劇烈的腹部絞痛,噁心、嘔吐頻繁,腹瀉。腹部平坦、柔軟,可有輕度壓痛,腸鳴音活躍或正常。隨著腸壞死和腹膜炎的進展,腹脹漸趨明顯,腸鳴音消失,出現腹部壓痛、腹肌緊張等腹膜刺激征。所以應該及早就醫、儘早診斷、儘早治療。

- 發生劇烈的腹部絞痛、噁心及嘔吐頻繁、頻繁腹瀉甚至出現意識模糊,需立即就醫。

- 出現飯後腹痛和體重減輕、噁心、嘔吐排便異常、腹脹,需及時就醫。

- 患有可引起腸壁缺血的其他全身或局部疾病,出現腹部不適時,需及時就醫。

病人出現腹痛、噁心、嘔吐等症狀一般可到消化內科或外科就診,如腹痛劇烈難忍或休克等可到急診就診。

- 因為什麼來就診的?

- 有無腹部絞痛、噁心及嘔吐頻繁、腹瀉、腹脹等表現?

- 腹痛的發生時間是飯前還是飯後?

- 近期有無明顯的體重減輕?

- 是否患有會引起腸壁缺血的其他全身或局部疾病?

體格檢查

通過觸診和聽診,觸摸病人的腹部,判斷有無壓痛、反跳痛,明確疼痛位置,聽病人有無腸鳴音,可初步判斷病人的疾病。

血液檢查

提示病人有無感染,有無血液濃縮和代謝性酸中毒表現,幫助疾病的診斷。

腹部X線平片檢查

可檢查腸腔內狀態,提示有無脹氣存在,有無積水,對於疾病的診治有重要意義。

超音波檢查

超音波對於內臟局部缺血症狀的初期無損傷診斷是一種有效的工具,彩色都卜勒掃描可以用來評估內臟血管及血管床的流速及阻力指數,同樣可以評估終末器官的血管供應情況。腸壁的情況可以通過高解析度的經腹超音波來評估,可查看是否有腸管壁的出血、炎症、壞死、增厚,不對稱的腸壁增厚及伴隨的腸阻塞,可以在急性腸繫膜缺血的病人中出現,腹水和氣腹症也可出現,對診斷及排除其他疾病有重要意義。

CT檢查

對於腸繫膜缺血的診斷是一種精確無創的顯像方式。CT很容易發現與急性腸繫膜缺血相關腸繫膜壁增厚、擴張、活動減少,還可同時發現腸積氣、腸繫膜水腫、腹水等。可以用來評估腸繫膜血管有無血栓、栓子、動脈夾層和動脈瘤等情況。

磁共振血管造影

可用於腸繫膜阻塞性疾病的診斷,因為磁共振血管造影檢查時所需時間明顯比CT血管造影長,所以使用受到限制。磁共振血管造影能避免CT血管造影時暴露於射線,但是CT血管造影對於鈣化斑的確定診斷有著獨特的優勢,這是磁共振血管造影無法比擬的。如果病人對碘對比劑過敏,行磁共振血管造影又可顯現出其優勢。

其他

內臟大動脈前後及側位圖,同樣的對於腹腔干、腸繫膜上動脈、腸繫膜下動脈的導管插入術,可以最精確及特異性的提供狹窄及阻塞的位置。

本病尚未有統一的診斷標準。診斷主要依靠病史和臨床表現,腹部X線平片顯示受累小腸、結腸輕度或中度擴張脹氣,末期由於腸腔和腹腔內大量積水,平片顯示腹部普遍密度增高。選擇性動脈造影對診斷有重要意義,初期可有助於鑑別血管栓塞、血栓形成或痙攣,並可同時給予血管擴張劑治療。

腸阻塞

腸阻塞是常見外科急腹症,需與腸繫膜血管缺血性疾病鑑別,腹痛性質由陣發性轉為持續性,或呈持續性伴陣發性加劇。如經胃腸減壓等非手術措施後,腹脹減輕而依然持續性腹痛,同時出現休克和腹膜炎體徵,嘔吐血性物或便血,提示腸缺血可能。

腸源性脂肪代謝障礙

腸源性脂肪代謝障礙是一種影響成年人的慢性多系統疾患,由革蘭陽性桿菌引起,臨床表現包括吸收不良症候群和慢性腹瀉。影像學檢查包括空腸增厚,無腸膨脹或運輸時間異常,大量脂肪密度的腸繫膜和腹膜後淋巴結特徵性的表現提示該診斷,其餘能輔助診斷的還包括肝脾臟腫大和腹水。

克隆氏症

克隆氏症是一種透壁的腸道炎性疾病,好發於迴腸末端。CT的特徵性改變為小腸壁增厚,腸壁厚度可超過1公分,同時增厚可呈均勻或離心性。腸壁偶爾有一低密度的中間層,稱雙暈輪或暈輪,提示黏膜下水腫或脂肪沉積。暈輪征在各種炎症疾患中可能會出現,如放射性腸炎、移植物抗宿主病和慢性小腸缺血,需要進行鑑別。克隆氏症其他特徵性的病變包括纖維脂肪增殖,在腹部平片和鋇餐檢查中類似團塊狀或膿腫,以及因小腸節段充血導致的直小血管突出,稱雞冠征,這些不會出現在腸繫膜缺血中,可與之鑑別。

治療

對腸繫膜血管缺血性疾病的治療主要分為手術治療和非手術治療,非手術治療以積極治療控制原發病為主,手術治療根據栓塞的部分採取相應的手術方法,術後積極抗凝和充分支持治療。

急性及慢性腸繫膜缺血的治療

單純的藥物治療對於這些病人效果不佳,控制危險因素能緩解腸繫膜循環及其他血管床動脈硬化的進展。

維持水、電解質

由於病人在住院期間常有嚴重脫水,所以術前一定要充分補充液體並保證足夠的尿量,也要糾正電解質的異常及代謝性酸中毒。

抗生素治療

由於長期缺血引起腸道黏膜損傷,可能出現細菌移位而導致全身性敗血症。靜脈使用廣效性抗生素,同時加強液體補充可減少該類病人的死亡率,要特別注意對抗革蘭陰性菌和厭氧菌。

腸繫膜靜脈栓塞形成的治療

抗凝治療

對急性、亞急性腸繫膜靜脈栓塞形成治療主要是及時啟動抗凝系統,能很好的提高生存率和減少復發風險,常見藥物有肝素,可防止血栓形成。

抗生素治療

靜脈給予抗生素靜脈減少細菌從腸黏膜移位,應建立積極液體復甦及循環支持,抗感染。

急性及慢性腸繫膜缺血的治療

血管腔內技術

用於治療腸繫膜血管疾病擴充了經皮介入技術的用途,然而血管腔內技術仍主要用於慢性腸繫膜血栓形成病人。最常用的技術包括氣球成形和支架,報導顯示該技術有非常好的治療效果,且併發症發生率低。由於急性腸繫膜缺血病人常需切除腸段,更多的是採用剖腹探查並開放手術重建血運。對於那些有短腸症候群、心肺功能均較差、已有腹腔手術史、凝血系統疾病以及營養障礙的病人,更傾向選擇血管腔內治療。而對病變複雜和血管完全阻塞的病人,傳統上選擇開放手術重建血管。

逆行腸繫膜動脈支架

治療急性腸繫膜缺血是近來才報導的,在開腹手術期間剝離出橫結腸繫膜的根部,然後經皮或經動脈切口將管鞘插入血管。逆行腸繫膜支架初期療效尚好,長期效果仍不清楚,該方法的主要優勢是在恢復血流前後可以檢查腸道的狀態,而順行的經皮氣球血管成形術卻無法做到。該方法的另一優點是可能縮短手術時間,因為避免了病變近端流入血管的暴露,以及用於轉流的自體血管的獲取。缺點是在手術過程中可能會不慎損傷血管和造成主動脈剝離,以及由於內膜增生造成再狹窄。

開放手術治療

探查重建血運的治療方法既可用於急性腸繫膜缺血,又可用於慢性腸繫膜缺血。有急性腸繫膜缺血症狀和體徵的病人需急診手術探查,評估腸道的活力及重建內臟血運。在進行大血管成形術前,小腸和大腸可能會出現大段顏色暗灰,局部缺血性或壞死。所以在動脈栓塞發生後,腸道的壞死並不廣泛,近端迴腸和橫結腸可能會免受缺血所累。而急性血栓形成則常發生在腸繫膜上動脈起始部,由於累及腸繫膜上動脈的幾個近端分支,所以腸道低灌流和壞死的範圍會更廣泛。

非阻塞性腸繫膜缺血疾病的治療

嚴重的充血性心臟衰竭和低血流量狀態是產生這類疾病最常見的原因,對該疾病的治療應提高循環支持和增加心輸出量。選擇性腸繫膜動脈造影仍然是最好的診斷方式,檢查診斷之後還可以利用這條路逕行介入治療。這些治療包括直接注入動脈內升壓劑藥如罌粟鹼、硝酸甘油,以及必要時血管成形術和支架置入。攝護腺素E1是一種強有力的平滑肌鬆弛劑,可抑制血小板聚集、紅血球變形、降低生產活性氧抑制劑。

患慢性腸繫膜缺血的病人常有營養不良,所以在重建血管前也要檢查白蛋白、前白蛋白、C反應蛋白,對嚴重營養不良病人可考慮在術前給予全胃腸外營養或腸道營養。

預後

急性腸繫膜血管缺血性疾病是一種非常兇險的腹部急症,臨床以症狀、體徵分離的絞窄性腸阻塞為主要特徵,其病理生理的終點為腸壞死,預後極差,死亡率可高達60%~80%。有很多急性腸繫膜血管缺血性疾病病人在手術探查或死亡前才被確診,而診斷不明和治療延誤仍然是急性腸繫膜血管缺血性疾病高死亡率的主要原因。

可以治癒,但急性腸繫膜血管缺血性疾病一旦發生,病情極其兇險,病死率極高。

治癒後不影響自然壽命,但該病死亡率較高,需積極診斷治療。

飲食

腸繫膜血管缺血性疾病的病人,飲食上應注意宜吃低渣性、高纖維、含維他命K豐富的食物,如雞肝、蘿蔔等,其中維他命K能夠改善本病造成的出血。忌吃抑制腸道動力、涼性的食物,如燒烤、螃蟹等。

- 飲食上應進食低渣、易消化、低脂肪、高蛋白飲食。

- 術後暫禁食、水,待腸功能恢復後拔出胃管試飲少量水,然後依次給予流質飲食、少渣半流質飲食、軟食、普食,給予易消化且含豐富維他命的食物。

- 忌油膩、生冷、堅硬食物。

- 少吃不易消化的食物,如糯米糰、柿餅、月餅等食物。

- 養成良好生活習慣,避免暴飲暴食,避免飯後劇烈活動。

照護

腸繫膜血管缺血性疾病護理分為術前護理和術後護理。術前護理包括病情觀察、禁飲水,給予胃腸減壓、遵醫囑用藥、腹痛護理、心理護理等;術後護理包括體位、管道護理、併發症護理等。

禁食和胃腸減壓

可減少胃腸積聚,減輕腹痛和腹脹。

體位護理

採取半坐臥位,可使腹腔內炎症局限,減輕全身中毒症狀。其次可使腹肌放鬆,膈肌下降,有助於改善呼吸功能。

維持水、電解質、酸鹼平衡

迅速建立靜脈通路,根據醫囑合理安排輸液。

加強病情觀察

密切注意病人的腹部體徵,定期給予口腔護理,避免感染,關注嘔吐和大便的次數、量、性質等。

嘔吐的護理

嘔吐時扶病人坐起或頭偏向一側,以免發生誤吸引起吸入性肺炎或窒息;及時清除口腔內嘔吐物,予以漱口,保持口腔清潔。

病人起病急,腹痛較劇烈,且病情發展快,病人缺乏思想準備,擔心不能得到及時治療和預後不良,往往急躁和焦慮。應主動關心病人,向病人解釋腹痛的原因,以穩定病人情緒,取得病人的積極配合。

應特別注意術後病人的護理,血壓平穩後予以半臥位,並經常在床上改變體位,可用鬆軟的枕頭將腰背部墊起。在病情許可時,儘量幫助病人進行肢體鍛煉,初期下床活動。了解管道的作用,嚴格無菌操作,妥善固定,防止移位、脫出。保持引流管的通暢,避免受壓、扭曲、阻塞,觀察記錄引流液的色、量、性狀,待引流管量少、色清後方可拔除。

預防

腸繫膜血管缺血性疾病的預防主要是了解疾病預防、治療和自我護理知識。主動積極治療原發疾病認識。定期進行出、凝血時間和抗凝治療,防止血液黏稠。保持心情愉快,注意勞逸結合,生活要有規律,飲食上應進食低渣、易消化、低脂肪、高蛋白飲食等。

- 已知有遺傳高凝血症疾病風險的病人應該接受篩檢,如有指征,應接受全身的抗凝治療。

- 有心臟病史、高血壓病史或使用內臟縮血管藥物者,應定期體檢。如有腹痛、嘔吐、腹瀉等不適時及時就診。

- 積極預防和治療引起血栓的疾病,如高脂血症、高血壓、心肌梗塞、腦梗塞等。

- 積極預防腹部感染,防止引發本病。

- 養成良好的生活習慣,戒菸、戒酒,日常膳食合理搭配,保證營養均衡。

- 平時適量運動,加強機體免疫力,防止疾病的發生。

- 定期體檢,如果診斷出容易導致本病的疾病,積極治療。