慢性表淺性胃炎

概述

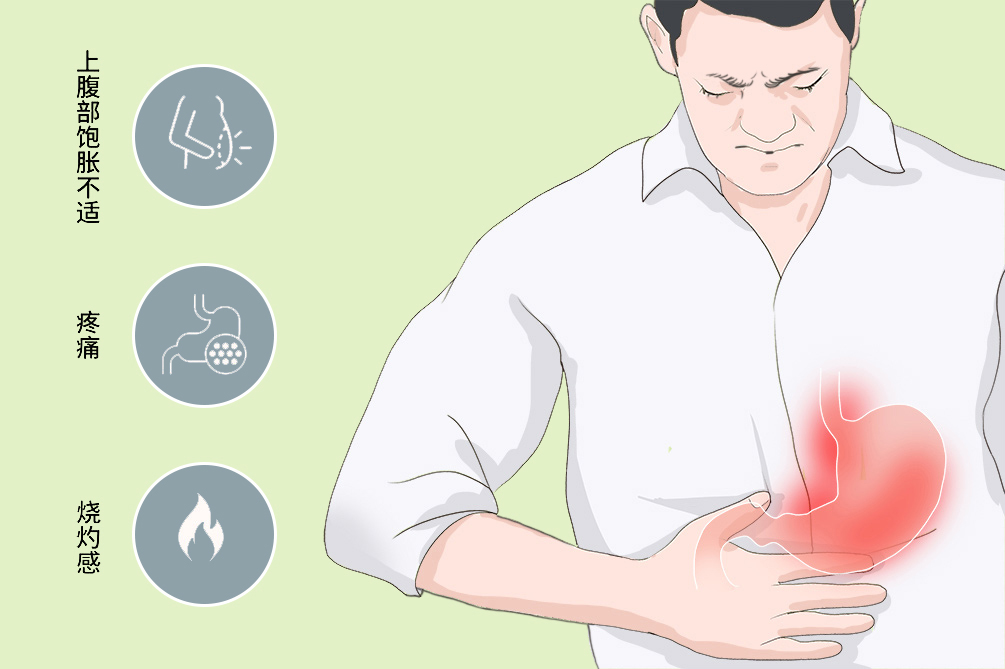

慢性表淺性胃炎又稱慢性非萎縮性胃炎,是指胃黏膜在各種致病因素作用下所發生的非萎縮性慢性炎症性病變,和慢性萎縮性胃炎同屬慢性胃炎範疇。慢性表淺性胃炎無典型及特異的臨床症狀,大多數病人表現為非特異性消化不良的症狀,如進食後上腹部飽脹或疼痛、噯氣、反酸等,部分還可有健忘、焦慮、憂鬱等精神心理症狀。目前,慢性表淺性胃炎的發病機制尚不明確,治療以緩解症狀及改善生活質量為主。

- 就診科別:

- 消化內科

- 英文名稱:

- chronic superficial gastritis,CSG

- 疾病別稱:

- 慢性非萎縮性胃炎

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 胃潰瘍、胃出血、貧血

- 治療周期:

- 需具體分析,如由幽門桿菌引起,多需治療10~14天

- 臨床症狀:

- 進食後上腹部飽脹、疼痛、噯氣、反酸

- 好發人群:

- 飲食不規律者、酗酒嗜煙者、常年服藥者、幽門桿菌感染者

- 常用藥物:

- Omeprazole 、 Lansoprazole 、 Pantoprazole 、 Rabeprazole

- 常用檢查:

- 內鏡檢查、胃黏膜切片檢查病理組織學檢查、幽門桿菌檢測、血清胃蛋白酶原檢測

根據發病部位分為

胃竇為主的表淺性胃炎

胃竇部黏膜中度到重度炎症,而胃體黏膜正常或輕度炎症,腺體無萎縮,酸分泌正常或增加。

淺表性全胃炎

全胃黏膜有顯著炎症,胃竇和胃體黏膜的炎症程度相似或稍不同。

根據炎症浸潤深度可分為輕度、中度、重度慢性表淺性胃炎。

病因

對慢性表淺性胃炎的病因,現代醫學尚未完全闡明,現較公認的病因有幽門桿菌感染、自身免疫、十二指腸液逆流、飲食不合理、吸菸、酗酒等,其中,幽門桿菌感染是慢性表淺性胃炎最常見的病因。

幽門桿菌感染

慢性表淺性胃炎病人中,70%~90%有幽門桿菌(Hp)感染。

十二指腸胃逆流

十二指腸液中的溶血卵磷脂、膽鹽、膽汁酸等成份會損害胃黏膜。

自身免疫

由於病人機體內產生了針對自身胃組織不同組份的抗體,而引發慢性表淺性胃炎。

理化損傷因子

長期食用咖啡、濃茶、燙食、粗纖維食品、菸酒等,長期服用非類固醇類抗炎藥(如阿斯匹靈、布洛芬等)等具有損傷胃黏膜作用的藥物,這些因素都會對胃黏膜屏障的完整性產生直接破壞作用,損傷胃黏膜。

疾病因素

右心功能衰竭、肝硬化等疾病會導致胃黏膜瘀血、缺氧。從而導致慢性表淺性胃炎。

精神、工作壓力大

生理和心理上存在過重壓力影響內臟神經系統、內分泌系統的神經-體液調節,胃黏膜屏障抵禦有害因子的功能降低,容易遭受幽門桿菌感染。

由於大多數慢性表淺性胃炎病人平時無明顯症狀,因此較難獲得準確的患病率。

- 患病率可隨年齡的增長而升高。

- 慢性表淺性胃炎與幽門桿菌(Hp)感染有關,而我國屬於Hp高感染率國家,估計人群中Hp感染率達40%~70%。

症狀

慢性表淺性胃炎病人大部分無症狀,有症狀者其症狀不典型,多表現為非特異性消化不良。由於無症狀或症狀易耐受,慢性表淺性胃炎的治療較易被忽略,部分病人可導致胃癌等併發症。

- 部分慢性表淺性胃炎病人無明顯自覺症狀。

- 部分有症狀者也可能缺乏典型臨床表現,常見進食後上腹胃脘部飽脹或疼痛、反酸、噯氣等不適,且一般無明顯規律性,與消化不良相關症狀並非特異性相關,而且可能與病變程度並不完全一致。

若病程日久,少數病人可伴乏力、體重減輕等全身症狀。

胃潰瘍

慢性表淺性胃炎有明顯的炎症刺激,使胃黏膜萎縮、變薄,併發糜爛、潰瘍。

胃出血

黏膜萎縮變薄、血管顯露,再經過粗糙食物摩擦,導致黏膜糜爛出血,以黑便為主要表現。若出血量大時,病人會出現突然吐血、頭暈、心慌甚至休克等症狀。

貧血

慢性表淺性胃炎大量失血後可併發巨幼紅血球貧血或者缺鐵性貧血。

看醫

慢性表淺性胃炎病人初期缺乏典型的臨床表現,多數無異常感覺。若出現胃部不適,疑似慢性表淺性胃炎,則需及時到院就診,並進行胃鏡等檢查,明確診斷,積極治療。該病常因症狀不明顯而忽略醫治,繼而併發其他疾病,因此出現症狀應及時就醫。

- 當出現長期無法自行緩解的消化不良表現,如上腹痛、腹脹、噯氣、反酸等,應及時就醫。

- 體檢時發現有慢性表淺性胃炎,需在醫生的指導下做進一步檢查。

- 當胃鏡檢查明確有明顯的胃黏膜炎症病變時,或有慢性胃炎病史,近期出現胃痛、胃脹等明顯的臨床症狀時,應該及時就醫,採用藥物治療。

當病人出現上腹痛、反酸、噯氣、腹脹、乏力等症狀,應至消化內科就診。

- 目前都有什麼症狀?(如腹脹、噯氣、反酸等)

- 不適症狀持續了多長時間?

- 什麼情況下會緩解或加重?

- 有沒有感染過幽門桿菌?家人有沒有感染過幽門桿菌?

- 吸菸、飲酒嗎?

- 使用過什麼藥物治療嗎?

內鏡檢查

內鏡下可見黏膜充血、水腫,呈花斑狀紅白相間改變,且以紅為主,或呈麻疹樣表現,有灰白色分泌物附著,可有局限性糜爛和出血點。

組織病理學檢查

可見以淋巴球及漿細胞為主的慢性炎症細胞浸潤,基於炎症細胞浸潤深度可分為輕度、中度、重度。

幽門桿菌(Hp)檢測

Hp檢測有助於明確慢性表淺性胃炎的病因,其方法包括侵入式檢測和非侵入式檢測兩種。

侵入式檢測

包括快速尿素酶試驗、免疫組織化學檢測、細菌培養或藥敏試驗等。其中免疫組織化學檢測是一種常用的方法,其靈敏度及特異度均較高,但所需時間較長。

非侵入式檢測

包括13C-尿素呼氣試驗、血清學方法檢測、唾液和糞便的PCR檢測,其中13C-尿素呼氣試驗是比較可靠、便捷的方法,且靈敏度高,是最常用的檢測方法。

胃蛋白酶原測定

是反映胃體黏膜泌酸功能的良好指標,可提示胃底黏膜萎縮情況。

血清胃蛋白酶原檢測

可提示胃底腺黏膜萎縮情況。

血清胃泌素檢測

可提示胃竇黏膜萎宿狀況。

最低診斷標準

多數慢性表淺性胃炎病人無特異性症狀,有症狀者主要表現為上腹部不適、飽脹、疼痛、食欲不振、噯氣、反酸等,部分可伴有焦慮、憂鬱狀態,症狀的有無及其嚴重程度與慢性胃炎的組織學所見和內鏡分級無明顯相關性。

附加標準

超音波及其他檢查(如CT)排除肝膽病及胰臟病等。

最特異性標準

內鏡診斷

慢性非萎縮性胃炎內鏡下可見黏膜紅斑、黏膜出血點或斑塊、黏膜粗糙伴或不伴水腫、充血滲出等基本表現。可同時存在糜爛、出血或膽汁逆流等徵象。

病理診斷

目前慢性胃炎病理分級多採用我國慢性胃炎的病理診斷標準和新雪梨系統的直觀模擬評分並用,病人可被分級為非萎縮性胃炎。

實驗室檢查

幽門桿菌是引起慢性胃炎的最重要的原因,病人可存在幽門桿菌感染。

慢性萎縮性胃炎

只要有組織病理切片檢查顯示固有腺體減少或萎縮,即可診斷為慢性萎縮性胃炎。臨床可根據病理結果並結合內鏡表現,作為萎縮範圍和程度的判斷,與慢性表淺性胃炎相鑑別。

胃下垂

臨床表現與本病有類似症狀,可有食後飽脹、食欲不振、上腹不適或隱痛、噁心、噯氣,通過X線鋇餐透視可鑑別。

功能性消化不良

功能性消化不良的症狀與慢性表淺性胃炎相似,主要表現為飯後飽脹感、上腹燒灼感等,但內鏡和組織病理學檢查未見異常。而慢性表淺性胃炎組織病理學檢查可見以淋巴球及漿細胞為主的慢性炎症細胞浸潤。

消化性潰瘍

均可有上腹痛,慢性胃炎疼痛很少有規律,並以消化不良為主。消化性潰瘍呈慢性過程,發作期與緩解期交替,常有季節性,發作時上腹痛呈節律性,疼痛有規律性、周期性,可資鑑別。

胃癌

該病也可表現為上腹部不適症狀。但病情呈進行性、持續性發展,部分病例有上腹部腫塊,體質量下降,內科藥物療效不佳,內鏡及黏膜切片檢查病理可鑑別。

治療

慢性表淺性胃炎治療的主要目標為改善臨床相關症狀,去除病因,保護胃黏膜,從而改善病人的生活質量;其次要阻止慢性表淺性胃炎的進展,減少或防止慢性萎縮性胃炎、腸上皮化生、上皮內瘤變以及胃癌的發生。對於無明顯症狀、幽門桿菌陰性的慢性表淺性胃炎病人,需多注意飲食、身心的調養而暫時無需進行藥物治療。

抑酸或制酸劑

適用於胃黏膜炎症伴糜爛或以燒心、反酸、嘈雜、上腹痛等症狀為主者。可根據病情或症狀嚴重程度短期選用H2受體阻斷劑( Ranitidine 、 Famotidine 等),質子泵抑制劑( Omeprazole 、 Lansoprazole 、 Pantoprazole 、 Rabeprazole 、 Esomeprazole 、 Ilaprazole 等),制酸劑(碳酸氫鈉、氫氧化鋁、胃舒平)。

根除幽門桿菌藥物

適用於幽門桿菌陽性者,如胃黏膜炎症伴糜爛的慢性表淺性胃炎、伴糜爛性十二指腸炎者、伴上皮內瘤變者、常規治療症狀不緩解者、要求根除者、有胃癌家族史者。目前推薦的治療方案為鉍劑四聯療法(首選:鉍劑+PPI+阿莫西林+克拉黴素;若產生耐藥或過敏者,可改為:鉍劑+PPI+另外兩種抗生素),適用於幽門桿菌耐藥較高的發達城市、中心地區;鑑於鉍劑四聯療法延長療程可在一定程度上提高療效,故推薦療程為14天方案;但應注意腎功能不全者應慎用鉍劑。對於幽門桿菌耐藥較低的農村、邊遠地區和社區人群,仍可採用非鉍劑方案,包括標準三聯以及序貫療法。

胃黏膜保護劑

適用於胃黏膜糜爛者。常用藥物有枸櫞酸鉍鉀、 Hydrotalcite 、 Teprenone 、瑞巴派特、複方鋁酸鉍顆粒、磷酸鋁凝膠、依卡倍特鈉、 Sucralfate 混懸凝膠等。

增強胃腸動力藥

適用於早飽、上腹飽脹、噯氣、嘔吐等症狀為主者,常用藥物有 Mosapride 、 Itopride 、 Trimebutine Maleate 等。

助消化藥

適用於胃酸偏低或食慾減退等症狀為主者,常用藥物有複方阿嗪米特腸溶片、米曲菌胰酶片、複方消化酶膠囊等。

膽汁結合劑

適用於伴膽汁逆流者,常用藥為同時兼具抗酸、保護胃黏膜作用的 Hydrotalcite 。

其他藥物

睡眠差、有明顯精神因素者可用抗憂鬱和鎮靜藥治療。常用藥物有三環類抗憂鬱藥、選擇性5-羥色胺再吸收抑制劑、選擇性5-羥色胺和去甲腎上腺素再攝取抑制劑等。

該疾病一般無需手術治療。

精神刺激是引起慢性表淺性胃炎的重要因素,而慢性表淺性胃炎病人的焦慮與憂鬱量表評分也較正常人高。常見的心理障礙包括喪失治療信心、恐癌心理及對特殊檢查的恐懼等。因此由精神因素導致的慢性表淺性胃炎應尋求專業治療,加強對慢性表淺性胃炎病人的心理疏導對緩解慢性表淺性胃炎的發病、減輕症狀,提高生活質量有一定的幫助。

中藥治療

脾胃濕熱證治法

清熱除濕,理氣和中。

- 方藥:連朴飲。

- 藥物:黃連、厚朴、石菖蒲、法半夏、蘆根、茵陳、生薏仁。

- 加減:濕偏重者,宜加蒼朮、藿香燥濕醒脾;熱偏重者,宜加蒲公英清胃泄熱;伴噁心嘔吐者,宜加竹茹、橘皮以清胃降逆;氣滯腹脹者,宜加枳實以理氣消脹;大便滯結不通者,宜加大腹皮或檳榔理氣除濕導滯;嘈雜不舒者,可合用左金丸;寒熱錯雜者,可以半夏瀉心湯苦辛通降。

肝胃不和證治法

疏肝和胃,理氣止痛。

- 方藥:柴胡疏肝散。

- 藥物:柴胡、佛手、川芎、香附、鬱金、陳皮、枳殼、白芍、炙甘草。

- 加減:胃痛較甚者,加川楝子、延胡索以加強理氣止痛;噯氣較頻者,加瓜蔞、柿蒂以寬胸順氣降逆;痛勢急迫,嘈雜吐酸,口乾口苦,舌紅苔黃,脈弦或數,乃肝胃鬱熱之證,以化肝煎或丹梔逍遙散加黃連、吳茱萸以疏肝泄熱和胃。

寒熱錯雜證治法

寒熱平調,消痞散結。

- 方藥:半夏瀉心湯。

- 藥物:半夏、黃芩、乾薑、人參、炙甘草、黃連、大棗。

- 加減:胃脘寒涼者加高良姜、制附子;濕熱明顯者,加蒲公英、車前草;腹脹者加厚朴、枳殼;疲乏明顯者,加炙黃耆、炒白朮。

脾氣虛證治法

益氣健脾,和胃除痞。

- 方藥:香砂六君子湯。

- 藥物:黨參、炒白朮、茯苓、法夏、陳皮、木香、砂仁、炙甘草。

- 加減:脹悶較重者,加枳殼、厚朴理氣運脾;納呆厭食者,加砂仁、神曲理氣開胃;脾虛下陷者,宜補中益氣湯加減。

脾胃虛寒證治法

溫中健脾,和胃止痛。

- 方藥:黃耆建中湯。

- 藥物:黃耆、桂枝、生薑、白芍、飴糖、大棗、炙甘草。

- 加減:泛吐清水明顯者,加乾薑、白朮、法半夏、陳皮、茯苓溫胃化飲;泛酸者,可去飴糖,加烏賊骨、煅瓦楞子和胃制酸止痛;里寒較甚,胃脘冷痛、嘔吐肢冷者,加理中丸溫中散寒;若形寒肢冷、腰膝酸軟者,可用附子理中丸溫腎暖脾,和胃止痛。

中成藥治療

香砂六君子湯

能益氣健脾,理氣寬中,適用於脾虛氣滯證之噯氣納呆、脘腹脹滿、大便溏泄者。

香砂理中丸

能健脾和胃,溫中行氣,適用於脾胃虛寒,氣滯腹痛,反胃泄瀉者。

胃乃安膠囊

能補氣健脾,活血止痛,適用於脾胃氣虛,瘀血阻滯所致胃脘隱痛或刺痛、納呆食少。

溫胃舒膠囊

能溫胃止痛,適用於胃脘冷痛,飲食生冷,受寒痛甚者。

氣滯胃痛顆粒

能疏肝和胃,適用於肝胃不和氣滯之胃脘脹痛。

蓽鈴胃痛顆粒

能行氣活血,和胃止痛,適用於氣滯血瘀所致的胃脘痛以及慢性胃炎。

三九胃泰顆粒

能清熱燥濕,行氣活血,柔肝止痛,適用於濕熱內蘊、氣滯血瘀所致脘腹隱痛、飽脹反酸、噁心嘔吐、嘈雜納減。

胃蘇顆粒

具有理氣消脹,和胃止痛之功,適用於肝胃氣滯所致胃脘脹痛,竄及兩脅,郁怒則甚,胸悶食少,排便不暢,得噯氣或矢氣則舒。

荊花胃康膠丸

能理氣散寒,清熱化瘀,適用於寒熱錯雜、氣滯血瘀所致之胃脘脹悶、疼痛、噯氣、反酸、嘈雜、口苦。

達立通顆粒

能清熱解郁,和胃降逆,通利消滯,適用於肝胃鬱熱所致胃脘脹滿、噯氣納差、胃中灼熱、嘈雜泛酸、脘腹痛、口乾口苦。

補充胃黏膜營養因子

適當補充葉酸、維他命C、維他命A類衍生物、茶多酚、微量營養素硒,可能對預防胃癌有一定作用。

預後

慢性表淺性胃炎中大部分為幽門桿菌(Hp)相關性胃炎,而Hp感染自愈很少見,因此慢性胃炎可持續存在,且多數病人無明顯症狀。通過清除Hp感染、抑制胃酸、保護胃黏膜等綜合治療,可在一定程度上預防胃黏膜萎縮、腸化生的發生及發展。

慢性表淺性胃炎可以治癒,需要靠養護相結合,必須控制飲食和情緒,否則易復發。

病人養護得當、治療及時,一般不會影響自然壽命。

複診時做內鏡和切片檢查組織學檢查,如果切片檢查顯示有重度萎縮、腸化,甚至有上皮內瘤變,則屬於罹患胃癌的高危病人,需半年到一年內複診一次胃鏡檢查,必要時候要做內鏡下的切片檢查。有反覆的幽門桿菌感染、胃癌家族史、做過胃大部切除術,甚至有惡性貧血等等病人也需半年到一年左右複查一次內鏡。其他病人可以1~2年左右複查一次內鏡。

飲食

慢性表淺性胃炎病人因存在進食後上腹部飽脹或疼痛、噯氣、反酸等症狀,多會有畏食、消化吸收不良的情況。因此病人及家屬應注意預防發生營養失調的情況,同醫生一同制定飲食計劃,改進烹飪習慣,遵從良好的飲食原則。

- 以少食多餐方式進食,以高熱量、高蛋白、高維他命、易消化的飲食為原則。

- 避免攝入過成、過甜、過辣的刺激性食物。

- 病人及家屬可改進烹任技巧,增加食物的色、香、味,刺激病人食慾。

- 胃酸低者食物應完全煮熟後食用,以利於消化吸收,並可給刺激胃酸分泌的食物,如肉湯、雞湯等。

- 高胃酸者應避免進酸性、多脂肪食物。

- 不吃霉變食物。

- 少吃熏制、醃製、富含硝酸鹽和亞硝酸鹽的食物,多吃新鮮食物。

- 避免過於粗糙、濃烈、辛辣食物及大量長期飲酒、吸菸。

照護

對於慢性表淺性胃炎病人治療固然重要,但合理正確的生活方式對於鞏固療效、防止復發也可起至關重要的作用。

- 急性發作時臥床休息,並可用轉移注意力,做深呼吸等方法來減輕焦慮,緩解疼痛。

- 病情緩解時,進行適當的鍛煉,以增強機體抗病力。

- 用熱水袋熱敷胃部,以解除胃痙攣,減輕腹痛。

- 遵醫囑服用藥物,注意服藥方法並注意觀察藥物的療效及不良反應。如膠體鉍劑,膠體次枸櫞酸鉍為常用製劑,因其在酸性環境中方起作用,故宜在飯前半小時服用。抗菌藥物如甲硝唑可引起噁心、嘔吐等胃腸道反應,應在飯後半小時服用,並可遵醫囑用 Metoclopramide 、維他命B12等拮抗。

- 病人需消除疑慮,調整精神情緒,保持心情舒暢、樂觀、平和,確立健康積極的生活態度。

病人可定期照胃鏡檢查,監測胃部黏膜情況。

預防

慢性表淺性胃炎的發病機制尚未完全明確,尚無針對性的預防措施。但臨床發現該病的發生多與幽門桿菌感染、飲食不合理等有關,因此日常生活中注意這些方面可起到一定的預防作用。

慢性表淺性胃炎篩檢的年齡

幽門桿菌重度感染人數最多的是41~50歲年齡段的人,可能該年齡段人群在家庭、工作單位都是中流砥柱,精神壓力、工作壓力、經濟負擔等都比其他年齡段的人重,生理和心理上存在過重壓力,影響內臟神經系統、內分泌系統的神經-體液調節,胃黏膜屏障抵禦有害因子的功能降低,容易遭受Hp感染,又因工作忙或太自信自己還年輕身體好沒及時就醫,長時間的持續Hp感染,使感染程度加重,因此宜及早進行篩檢。

慢性表淺性胃炎篩檢的方法

內鏡和切片檢查組織學檢查是檢測慢性表淺性胃炎最有效的方法,若內鏡下胃黏膜出現出血、水腫等異常,組織病理學檢查出現以淋巴球及漿細胞為主的慢性炎症細胞浸潤,則可能患有慢性表淺性胃炎。

- 日常生活中保持心情舒暢,減少負性情緒的產生,對預防疾病有著重要作用,也可提高病人預後水平。

- 積極參加體育鍛煉,提高機體抵抗力。

- 積極預防幽門桿菌感染,如避免食用不潔食物,不喝生水;避免共用餐具、水杯、牙具等。

- 避免長期服用非類固醇類抗炎藥,如阿斯匹靈、布洛芬等。

- 避免飲用烈性酒、濃茶,進食辛辣或粗糙食物。

- 積極治療右心功能衰竭、肝硬化等可導致胃黏膜瘀血、缺氧的疾病。

- 糾正不當生活習慣,避免暴飲暴食,注意蛋白質和維他命B族的補充。