骨質增生

概述

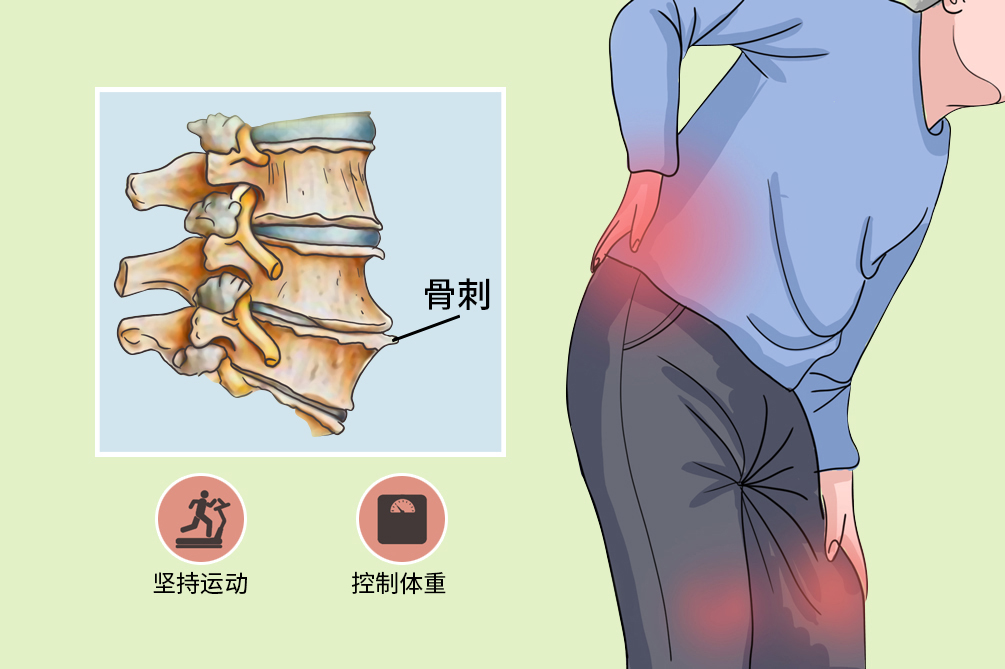

骨質增生是由於構成關節的軟骨、椎間盤、韌帶等軟組織變性、退化,以及關節邊緣形成骨刺、滑膜肥厚等變化,而出現骨破壞,導致關節變形、疼痛、活動受限等症狀的一種疾病。骨質增生的本質是人體骨骼的一種「衰老」現象,是一種正常的生理現象,但也可以由病理性原因導致。

- 就診科別:

- 骨科、中醫科、復健理療科

- 英文名稱:

- hypertrophic osteoarthropathy

- 疾病別稱:

- 骨刺、增生性骨關節炎、退變性關節病、骨贅、骨性關節炎

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 創傷性滑膜炎、腰椎僵直

- 治療周期:

- 長期間歇性治療

- 臨床症狀:

- 關節持續性隱痛、關節活動受限、關節僵硬

- 好發人群:

- 中老人、重體力勞動者、運動員

- 常用藥物:

- 布洛芬、阿斯匹靈、雙氯芬酸

- 常用檢查:

- X線平片、CT檢查、關節鏡檢查

按照發病部位分類

頸椎骨質增生

頸椎骨質增生是由於年齡增長、長期勞累、關節創傷等長期慢性損傷引起骨性組織增生,以頸椎4、5、6椎體最為常見。

腰椎骨質增生

以腰3、4、5椎體最為常見,是由於退化性變、久坐等原因引起的腰椎骨性組織增生。

膝關節骨質增生

膝關節骨質增生多見於老人,疼痛等症狀較其他幾種類型更明顯。

足跟骨質增生

足跟骨質增生是指足跟部位骨骼由於長時間負重等原因發生退變、增生、老化。

按照發病原因分類

原發性骨質增生

指人體成熟後的逐漸老化及退化性變,在骨關節方面的表現。

繼發性骨質增生

指因某種已知原因,例如外傷、手術或其他明顯因素而導致的軟骨破壞,或關節結構改變而發生。由於關節面摩擦或壓力不平衡等因素,造成關節面的退化性變。

病因

骨質增生是骨關節退化性變的一種表現,發病誘因是過度勞動、長期負重以及年齡等,可引起關節軟骨的退變、磨損,造成局部的負重增加、局部不穩定,從而導致骨質增生。

骨質增生的病因至今仍不清楚,多數研究認為其病因不是單一因素所致,而可能是多因素作用的結果。其比較突出的因素有以下方面:

年齡

骨質增生的病人,其最突出的一個流行病學特點就是隨年齡的增加而發病率不斷增高。65歲以上老人均存在不同程度的骨質增生,其原因可能有:

- 人生活和生產勞動的漫長過程中,應力對關節的累積損傷,特別是負重關節。

- 隨年齡增加,肌力下降、關節內外韌帶鬆弛、局部血流減少、感覺遲鈍,以及軟骨細胞功能低下、細胞外基質合成異常等。

遺傳

原發性全身型骨質增生遺傳傾向與HLA-A1B8和HLA-B8單倍性及α-1抗胰蛋白異構性相關,在手指遠側指間關節出現Heberden結節的骨質增生病人多為女性,其母親和姐妹發生骨質增生的機會是普通人的2~3倍。此外,軟骨維他命D受體基因、胰島素樣因子-1基因和軟骨寡聚蛋白基因等遺傳因素與骨質增生有肯定關係。

肥胖

臨床上常可見到中、老年肥胖婦女患膝關節骨質增生。由於肥胖者體重增加,使關節負荷加重,但相反下肢肌肉往往萎縮,故關節不穩定發生膝內翻,應力集中於關節內側而加重軟骨的磨損。另外,高脂血症可能使關節端血供不良,軟骨骨代謝失調而影響軟骨的營養和質量,加重軟骨損害。

累積性應力

骨質增生多發生在某些過度使用的關節,這與職業有明顯的關係,如芭蕾舞演員的踝關節、棒球和舉重運動員的肩鎖關節、煤礦工人的脊柱和貨車司機的肩關節。對於無特殊職業的骨質增生病人,無準備的衝擊性負荷,如踩空階梯時足突然著地、在不平地上關節「打閃」等均可能是關節退變的原因。過度負荷可引起軟骨下骨小梁骨折,而修復後的骨小梁較正常骨小梁硬度更大,使負重時關節面的均一性下降,修復骨小樑上方的軟骨受到集中應力作用而易退變發生骨質增生。

其他

雌激素和骨密度

骨質增生和骨質疏鬆呈負相關。高的骨礦密度可增加髖、手膝骨質增生的發生率,X線上有骨贅的骨質增生病人與沒有骨質增生的婦女相比,其骨密度增加了8%~12%。對停經後及接近停經的婦女調查顯示,有膝骨質增生者比沒有骨質增生者在3年中骨丟失更少,而代表骨轉換程度的骨鈣素水平較低。

營養

骨關節病和許多與年齡有關的疾病一樣,受到過氧化作用的影響,軟骨細胞就是氧化過程的主要受害者。可發現軟骨膠原損害、滑液中透明質酸異常和大分子物質數量增加。而維他命C是一種公認的抗氧化劑,大劑量的維他命C攝入可減輕膝關節疼痛。此外,大劑量的維他命C並不影響β-胡蘿ト素和維他命E的吸收。維他命D參與正常的骨代謝,低維他命D水平可加速骨質增生的進程,表現於直接作用於關節軟骨細胞對維他命D受體的恢復,大劑量的維他命D有可能對抗骨質增生的發生和進展。

炎症

近10年來有關炎症在骨質增生的發生與發展中的作用進行了大量研究,其結果認為骨質增生是一種炎性疾病,其依據是在骨質增生初期(特別在手指間關節)就可見到明顯的滑膜炎表現:關節腫脹、積水、僵硬及發紅。組織學上可見滑膜增生、肥厚,襯墊細胞增多,其下方有各種炎症細胞滲出。此外,關節軟骨的寡聚蛋白和血清C反應蛋白、透明質酸的增高均提示軟骨的損害和炎症的相關性。

環境因素

病人長時間從事重體力勞動、長期劇烈運動,受風、受涼或者在天氣變化時會引起關節酸脹不適,誘發其關節疼痛。

外傷因素

病人關節受到外傷時未及時治療或者預後不佳,易誘發骨質增生疾病。

60歲以上的人群中患病率可以達50%,75歲的人群則可以達80%,其中20%~30%有臨床症狀,致殘率可高達53%。骨質增生女性多於男性,尤其以中老年病人居多。

- 骨質增生是一種退化性疾病,與年齡有較大關係,45歲以上的中老人更易患骨質增生。

- 骨質增生與職業有一定關係,重體力勞動者及運動員易患此病。

- 久坐辦公或玩遊戲,長期保持一個姿勢工作的人群也容易罹患本病。

- 肥胖人群相對更容易患骨質增生。

症狀

多數骨質增生病人並無臨床表現,只是在體檢或就診時偶然發現。只有當骨質增生發展到一定程度,才會產生臨床症狀,病人常感到關節有發僵、發累感,伴有疼痛,當活動後發僵現象好轉,疼痛緩解,但持續過多的活動會導致疼痛又重。休息、熱敷等治療後可使疼痛緩解,天氣濕冷症狀可加重。

頸椎骨質增生

頸項部有強硬的感覺,活動受限、頸部活動有彈響聲,疼痛常向肩部和上肢放射,手和手指有麻木、觸電樣感覺,可因頸部活動而加重。如果頸部基底動脈受到壓迫,可引起椎-基底動脈供血不足,如眩暈、噁心、眼震等症狀。

腰椎骨質增生

臨床上常出現腰椎及腰部軟組織酸痛、脹痛、僵硬與疲乏感,甚至彎腰受限。嚴重者可發生由於神經壓迫而產生的症狀,當神經根受壓時可引起神經分布區的麻木、反射消失以及肌肉萎縮。

膝關節骨質增生

初期,起病緩慢者膝關節疼痛不嚴重,可有持續性隱痛,氣溫降低時疼痛加重,與氣候變化有關,當病人長時間行走、劇烈運動或久坐起立時膝關節會出現疼痛、僵硬,稍活動後會有所好轉,病人上下樓困難,下樓時膝關節發軟,容易摔倒。關節局部有壓痛,壓痛點通常是不對稱的。可因關節積水發生關節腫脹、活動障礙。多數病人可以出現活動時的骨摩擦音。

足跟骨質增生

多見於老人,走路時腳底疼痛,早晨重、下午輕,起床、下地第一步痛不可忍,時輕時重。

休息痛

骨質增生病人久坐後關節僵硬加重,有人稱之為「休息痛」。後期關節腫脹、增大及運動受限,很少完全強直,一般表現為骨阻滯征等。

創傷性滑膜炎

創傷性滑膜炎是關節創傷後,滑膜出現急性或慢性的無菌性炎症,如不及時處理可發生滑膜沾黏、肥厚、軟骨萎縮等,影響關節功能恢復。

腰椎僵直

病人出現此症狀主要是因為隨著骨刺逐漸的增大,使脊椎骨之間的活動度減少,甚至僵直,在這種情況下就會增加鄰近脊椎骨之間的活動度,使椎間盤及椎骨間關節退變程度加重。

看醫

骨質增生本身不是病,沒有症狀時是不需要治療的。如果骨質增生壓迫神經或者影響到軟組織,出現相關的疼痛症狀,可採用相應的治療措施。

- 體檢發現骨質增生,但沒有臨床症狀者,可就診行進一步檢查,以預防疾病加重。

- 出現關節疼痛、麻木、無力以及晨僵等症狀時,需要及時就醫,在醫生的指導下進行相關治療。

- 已經確診骨質增生症的病人,若出現劇烈疼痛、肢體麻木等症狀時,應儘早就醫。

- 若病人出現骨性僵直、疼痛等症狀時應去骨科就診。

- 選擇保守治療的病人,也可以選擇去復健科、中醫科進行治療。

- 目前都有什麼症狀?(如關節疼痛、僵硬、活動受限)

- 目前做什麼工作?

- 既往有無椎間盤突出症等病史?

- 症狀持續了多久?

- 有無自行做過某些措施緩解症狀?

X線平片

X線平片檢查為骨關節炎診斷及觀察病情進展的主要手段,X線平片在初期並無明顯異常,數年後才逐漸出現關節間隙狹窄,表明關節軟骨已開始變薄。病變後期關節間隙有顯著狹窄,軟骨下可有顯微骨折征,而後出現骨質硬化,最後關節邊緣變尖,有骨贅形成。

滑液檢查

關節液通常較清晰、微黃、黏稠度高,白血球計數常在1.0×10^9/L以內,主要為單核球,黏蛋白凝塊堅實。如果病變關節出現炎症,可伴有滑液量增多,而滑液檢查表現為清晰、黏稠、細胞數不高,多為單核球,滑液中還可見到軟骨或骨碎片顆粒,而在軟骨碎片中則可見到軟骨細胞,可用明確關節病變。

關節鏡檢查

關節鏡檢查可以直接觀察到關節內部的情況,同時也可清楚觀察到關節軟骨及周圍組織,但這種檢查屬於創傷性檢查,有時可能會伴有感染或出血等後果,而且費用相對也較高,所以一般不作為常規檢查。

CT檢查

除對骨質增生的診斷有幫助外,對詳細了解骨質增生的病變進展及藥物療效都有參考價值。

磁共振(MRl)

磁振造影可對軟組織成像,故可直接觀察到關節軟骨、滑膜、半月板、關節周圍韌帶和關節周圍軟組織等情況。

- 若老人關節經常出現持續性隱痛,疼痛常在活動增加時加重,休息後好轉,且該疼痛與氣候變化有關,結合X線平片等檢查結果可確診。

- 若X線平片顯示關節間隙有顯著狹窄,軟骨下可有顯微骨折征,而後出現骨質硬化,最後關節邊緣變尖,有骨贅形成,負重處軟骨下可有骨性囊腔,形成典型的骨關節病徵象,CT或磁振造影檢查可診斷為骨質增生。

感染性關節炎

感染性關節炎是指細菌、病毒等微生物入侵關節腔內導致的關節炎症,多數病人起病急驟,常表現為關節紅、腫、熱、痛,病人多為身體抵抗力較弱的兒童及老人。

類風濕性關節炎

類風濕性關節炎是一種病因未明,以炎性滑膜炎為主的系統性疾病。病人常表現為晨僵、關節對稱性疼痛,類風濕性關節炎發病年齡多為30~50歲,以多發性對稱性四肢大小關節受累為主。類風濕性關節炎多伴有全身症狀,同時類風濕因子(RF)檢測常為陽性,為與骨關節炎最重要的鑑別點之一。

僵直性脊椎炎

僵直性脊椎炎是以薦髂關節和脊柱附著點炎症為主要症狀的疾病,目前病因尚不明確,僵直性脊椎炎以男性多發,並且以青年人為主,以下腰痛為初期主要症狀,並且在X片上病變以薦髂關節炎為主,並且末期可出現「竹節樣」脊柱,可通過臨床表現和X片鑑別。

其他類型

如銀屑病性關節炎,也可同時伴有遠端指間關節損害,但伴有原發病的皮膚損害,可進行鑑別。血友病性關節炎,多伴有反覆出血傾向、家族史等,可與骨質增生進行鑑別。

治療

骨關節炎為一種退化性疾病,目前尚無有效的根治方法。可通過各種治療干預方法來達到減輕疼痛,保持和改善關節的活動度,以及預防關節功能障礙的目的。

口服用藥

非類固醇類抗炎藥是一類抗炎、鎮痛和退熱藥物,主要用於緩解關節的疼痛,減少關節的僵硬,同時減輕關節的炎症,改善關節功能。其代表藥物主要包括阿斯匹靈、布洛芬、吲哚美辛、雙氯芬酸、 Naproxen 、塞來昔布等。

局部用藥

局部可以用正骨水、紅花油等擦劑,以緩解症狀,也可以使用筋骨康貼、消痛貼等緩解疼痛。

注射藥物

透明質酸,適用於對非藥物治療和止痛藥無效的骨關節炎病人,尤其適用於對非選擇性非類固醇抗炎藥物和COX-2抑制劑有禁忌的病人。目前透明質酸主要應用於關節腔內注射,可明顯緩解關節炎疼痛等症狀,較關節腔內注射激素療效維持時間長。

截骨術

當嚴重關節炎伴有膝內翻或外翻時,可採用脛骨或股骨角度截骨術,以緩解疼痛,改善關節的承重分布。任何關節置換術都存在機械鬆動和失敗的危險,因此相對年輕、活動較多或從事體力勞動、體重較重的病人,建議考慮使用截骨術,而不是關節置換術。

人工關節置換術

為末期關節炎病人的常用手術術式,對解除病人的痛苦、改善關節功能、提高生活質量有較明顯的作用。全關節置換術手術指征包括關節損害的放射線證據及中重度持續性疼痛或殘疾者,或經多種非手術療法不能有效緩解疼痛和殘疾者,同時應儘量避免對可使用其他治療的年輕人行關節置換術。

踝關節融合術

臨床常用手術,是終止病變、解除疼痛、糾矯正牙齒形,並提供關節穩定的有效手段。但此手術易造成關節障礙,導致關節運動功能喪失。

- 有明顯的炎症表現時,可用離子導入、中紅斑量冷光紫外線照射、干擾電療療法、間動電療法及無熱量的短時微波、分半波治療。

- 在慢性期,關節畸形、功能障礙,可用透明質酸、5%丙烯硫脲、碘離子導人治療、穩熱量微波、分半波療法。關節有纖維性沾黏時用1~2W/公分2、10~15分鐘的間動超音波治療。

- 關節肌肉萎縮縮時,使用低、中頻脈衝電流治療。

- 經皮電刺激神經療法(TENS)是一種控制疼痛的有效方法,而泥療則是最具生化效應的治療方法。

對骨質增生來說,自我保健治療是一項改善生活質量極為重要的工作,具體方法如下:

- 病人應充分了解本病的原因及可能出現的各種情況,消除心理負擔。

- 病人應注意減輕體重,減少關節的負重活動,但同時應主動鍛煉肌肉的力量,避免肌萎縮,如等張性肌收縮訓練,下肢直腿抬高及游泳、體操等。

- 定時改變姿勢,分散各關節的負荷應力。

- 必要時使用一些輔助活動的器具,如護腕、護膝、拐杖、下肢行走支架等。

預後

骨質增生雖然目前不能治癒,需要長期治療,但初期可以通過休息、藥物治療等緩解症狀,末期可以行手術治療,很少危及生命。

骨質增生為逐漸進展的慢性疾病,目前尚不能徹底治癒。

骨質增生為慢性疾病,規範治療後可緩解症狀,一般不會影響病人的自然壽命。

飲食

骨質增生病人通常無嚴格的飲食禁忌,但是病人需要注意均衡飲食,合理分配營養物質,多攝入富含抗氧化劑、含鈣較高的食物,注意控制體重,禁忌長期進食高脂肪、高能量的食物。

- 注意均衡飲食,多攝取富含抗氧化劑的食物,如芒果、鳳梨等富含維他命的食物,有助於減緩發炎反應,加速運動傷害的復原及強化膠質的形成。

- 老人應節制飲食,禁忌長期食用高脂肪、高能量的食物,保持適當的體重,避免肥胖。臨床發現肥胖病人自身的體重加重了膝關節的負擔,對關節的磨損與傷害更大。均衡飲食、保持體重是防止骨質增生的重要環節。

- 注意適當補充高鈣食品,以確保老人骨質代謝的正常需要,宜多食牛奶、蛋類、豆製品、蔬菜和水果,必要時要補充鈣劑。

照護

骨質增生病人要注意減少關節負重,多休息,適當進行體育鍛煉,保持正常體重,有利於其症狀緩解。骨質增生為逐漸進展的疾病,但是大部分病人預後良好,病人應放鬆心情,樹立面對疾病的信心。

- 病人要適當增加戶外活動,增強體質,儘量避免長期臥床休息,平時推薦進行的活動是打太極拳、慢跑、跳交誼舞,但要注意循序漸進,勞逸結合,不能急於求成,注意堅持運動。

- 超體重者宜控制飲食,增加活動,減輕體重,以利於減輕關節負重,有利於症狀緩解。

隨著病人病情不斷發展及藥物治療的應用,病人需要監測關節僵直、疼痛症狀、關節活動範圍等,並進行記錄。

骨質增生疾病易使病人產生焦躁情緒,使其失去治癒疾病的信心,會直接影響治療效果。在疾病治療時應耐心陪護,使病人了解該疾病是慢性疾病,需要長期治療,使病人放鬆心情,學會轉移注意力來緩解疼痛,不要過分緊張,使病人樹立治癒疾病的信心。

骨質增生病人在疼痛嚴重時,要以醫藥救治為主,由於藥物有副作用,所以不宜長期服用。在慢性期和穩定期,應該以理療和適當活動為主。

預防

骨質增生的發生與關節過度使用、過度負荷有一定關係,所以預防骨質增生就要預防關節軟骨的損傷,減少關節的負重,以預防骨質增生的發生。

注意保護關節

避免長期劇烈運動,長期、過度、劇烈的運動或活動是誘發骨質增生的基本原因之一。

適當進行體育鍛煉

可以消除或減輕增生部位的疼痛,以及由此而造成的功能障礙,最大限度地恢復其生活和勞動能力,改善和提高病人的生活質量。

及時治療關節的損傷

關節的骨質增生通常與關節內骨折有直接關係,關節內骨折的病人如果能夠及時治療,做到解剖復位,可以避免創傷性關節炎和關節骨質增生的發生。

減輕體重

體重過重是誘發脊柱和關節骨質增生的重要原因之一,因此肥胖病人需要減輕體重,以預防脊柱和關節的骨質增生。