扁平足

概述

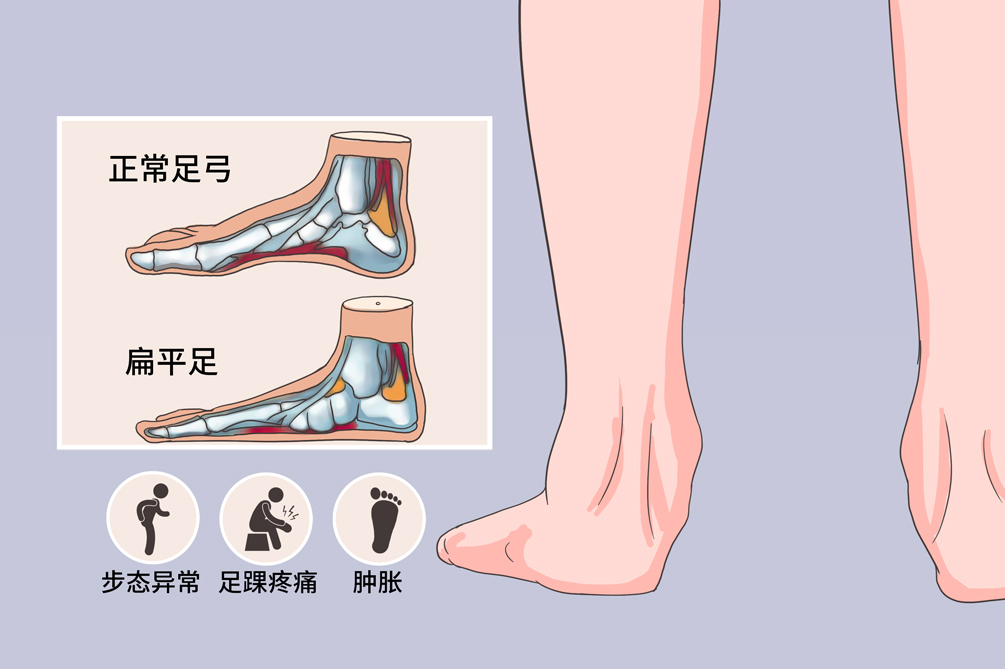

扁平足由於距骨內傾、跟骨外翻、足弓塌陷,從而使下肢負重線(股骨頭中點、髕骨中點及第1、2趾間趾蹼成一直線)內移而不通過第1、2趾蹼,有足外翻畸形並產生臨床症狀者才稱為扁平足。輕症病人長距離行走能力降低,嚴重病人常表現為步態異常、足踝疼痛、腫脹等。如因患足的過度外翻及內旋,造成膝關節代償性外翻及髖關節代償性外旋等,繼而可能引發膝、髖、下背等部位的疼痛和關節炎等。

- 就診科別:

- 骨科、足踝外科

- 英文名稱:

- flatfoot

- 疾病別稱:

- 平底足、平足症

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 具有相關性

- 併發疾病:

- 肌腱炎、足底筋膜炎

- 治療周期:

- 無固定治療周期

- 臨床症狀:

- 步態異常、足踝疼痛、腫脹

- 好發人群:

- 有先天性因素病人、長期站立或負重人群、足部患有骨病人群

- 常用藥物:

- Nimesulide 、阿斯匹靈

- 常用檢查:

- 足部X線檢查、足部CT檢查

按照扁平足的發病時間分類

先天性扁平足

常併發於先天性髖關節脫位和羊水過少。

後天性扁平足

分為幼兒期扁平足和成人獲得性扁平足。

按照軟組織病理改變程度分類

柔韌性扁平足

在青少年中比較常見,軟組織雖然鬆弛,但仍保持一定的彈性,負重時足部呈扁平狀態,除去承受的重力,足部可立即恢復正常。

僵硬性扁平足

青少年多數由先天性骨骼發育異常所致,手法不易矯正。

病因

扁平足也稱平底足,指足部正常的內側縱弓喪失,一般是足部的骨骼、肌肉異常及遺傳因素導致的疾病。

跗骨聯合

兩塊或者兩塊以上跗骨之間出現了不該有的連接,對它們之間的活動造成限制,跗骨聯合是造成先天性扁平足的主要原因。

遺傳因素

若父母有扁平足,其孩子患病的風險性會比其他孩子高。遺傳因素在扁平足的發病中起重要作用,一般多為基因遺傳。

足部外傷

外傷使足骨出現骨折,破壞足部正常結構,使足側弓出現異常,可導致扁平足。

慢性勞損

足部長期負荷過重,會使足部軟組織及關節出現慢性勞損,引起扁平足。

- 6~10歲的兒童多發生扁平足,因為正常人足弓發育成熟的年齡為此階段。

- 體重肥胖者給予腳部的壓力過大,也容易發生扁平足。

扁平足是一種較為常見的足部疾病,其發病率占人群的7.1%,在成人平足中50歲以上的女性較多。有研究統計扁平足在中國青少年中的發生率高達10%~20%,其實平足的人很常見,而平足症並不常見。另外,無論是哪個季節、地區都會發生扁平足。

- 有遺傳性因素的病人,比如父母有扁平足的兒童。

- 長期站立或負重的人群,比如某些工作需要長時間的戰立,以及某些重體力勞動的工作。

- 足部本身患有骨病的病人,容易繼發形成扁平足。

症狀

扁平足有一部分病人沒有明顯的表現,長距離行走後出現足部疼痛,休息後緩減。如果進一步發展,主要表現為步態異常、足踝疼痛、腫脹等症狀,可以有先天性的扁平足,也可以因為某些因素而出現後天性扁平足。

稍久站或行走1~2公里即可引起足部酸痛,足抬起後疼痛減輕或消失,嚴重者行走時步態蹣跚,行走遲緩,全足著地,不敢提足跟,易疲勞、疼痛,可伴有八字步態。痙攣性平足症病人有腓骨肌疼痛,僵直。

肌腱炎

扁平足會使阿基里斯腱壓力過大,引起肌腱炎,最常見的病症就是腳跟後面或小腿下部疼痛、酸痛、壓痛及生硬。

足底筋膜炎

病人腳底筋膜長時間處於疲勞狀態,受到過大的負荷產生勞損,而又沒有及時被治療,足底筋膜由於長時間的負荷就會產生拉傷,引發炎症而造成,主要表現為足跟或足底靠近足跟處的疼痛。

腰背痛

正常人的體重是通過腰椎和雙下肢到達雙足的,而扁平足可使這種負重的線路發生變化,讓人們的步態變得沉重且缺乏彈性,進而可加重腰椎的負擔,使病人出現腰痛。

看醫

通常沒有明顯症狀的病人不用就診,如果出現行走或勞累後足部疼痛、不適或者其他表現時,需要前往醫院就診。

- 在行走或勞累後明顯感覺到足底部疼痛、不適,及時前往醫院檢查。

- 行走時出現步態異常,並且足踝、小腿也有疼痛,腳部皮膚發紅也應該及時去醫院檢查。

扁平足病人一般去骨科、足踝外科就診。

- 扁平足症狀是剛出現的還是一直就有?

- 目前都有什麼症狀?(如足部疼痛、步態異常、腫脹等)

- 家裡人(父母)是否有扁平足的病史?

- 最近工作是不是長期勞累或者過度負重?

- 足部是否本身就有其他類型的骨病?(如類風濕性關節炎、足底筋膜炎等)

X線檢查

足的側位片能夠非常良好的顯示足弓結構,測量足弓的角度可以明確診斷,正常的足弓角度在150°~175°之間。

CT檢查

三維CT能從多角度提供足弓成角,可以幫助明確診斷,對於X線顯影存在疑慮的病人利用CT檢查能夠幫助明確診斷。

磁共振及超音波檢查

猜測扁平足是由軟組織、肌腱損傷導致的,可以做磁共振及超音波檢查明確診斷。

體格檢查

在足底塗抹一些染料,病人直立於鋪在地面的白紙上,如果腳印沒有發現明顯的足內側的足弓的話,提示有扁平足。

- 扁平足常見症狀如步態異常、足底疼痛、局部皮膚發紅等,若病人出現這些症狀懷疑是扁平足。

- 扁平足病人站立時醫生目測足弓內側沒有凹陷,沒有空白區說明扁平足嚴重程度較高。

- X線和CT檢查顯示病人的足弓角度小於正常值,可以較明確的診斷為扁平足。

注意與其他原因引起的足底疼痛、不適鑑別。

跗骨竇症候群

表現為踝關節或者足背外側疼痛,多發生在足部崴傷後,扁平足為足底疼痛、局部皮膚發紅等,足弓內側沒有凹陷,通過此點可以鑑別。

足底筋膜炎

足底靠近足跟處疼痛,有明顯的壓痛點,足部外觀正常。X線檢查可發現位於足跟處的骨贅,扁平足則沒有,通過此點可以鑑別。

治療

扁平足病人症狀不嚴重時可以通過按摩、鍛煉的方法來緩解症狀,如果症狀不能緩解,甚至進一步加重,需要立即穿矯正鞋子矯正,也可以通過手術矯正或者放置矯形器治療,平時可以口服非類固醇類抗炎藥物鎮痛治療。

- 對輕型病例,可採用非手術療法,在活動時糾正足平衡,進行足部訓練,加強脛骨前肌和脛骨後肌的肌力,矯正足外翻。

- 在行走時,應穿足底和足跟內側加高3~6mm的矯形鞋或使用各種矯形鞋墊,鞋後跟應寬,鞋底內側應平直,鞋腰部應窄,並經常練習用足趾行走,作屈趾活動,或以足趾拾物等動作。

- 在嬰幼兒期應儘早手法矯正,先將前足跖屈、內翻,然後取屈膝位石膏固定病足在內翻位,直至畸形矯正。

- 痙攣性平足症應及時在全麻下用手法按摩,再把患足置於內翻、內收位,用石膏固定4~6週。拆石膏行理療、熱敷,穿矯形鞋或用平足症鞋墊。

扁平足無法通過藥物治療,僅可遵照醫囑口服非類固醇類抗炎藥物達到鎮痛的作用,如 Nimesulide 、阿斯匹靈等。

骨性手術

根骨內側截位移骨術能可靠的糾正扁平足,可以明顯改善病人的症狀。

軟組織轉移修復術

脛後肌腱功能障礙是引起成人扁平足常見原因之一,可以採用趾長屈肌腱轉位、脛前肌轉位等方法治療。

距下關節制動術

主要用於青少年柔韌性扁平足,青少年的治療目標應該考慮是否有利於足部的生長、發育。

預後

扁平足病人經過積極的保守治療及手術治療,一般預後比較好。

一般情況下扁平足是可以治癒的,可能性較大。

經過積極、有效的各種治療措施,扁平足一般不會對生命產生影響。

扁平足複診並沒有嚴格的規定時間,可以根據自己的病情以及醫生的醫囑定期進行複查。

飲食

扁平足與飲食無較大關係,病人合理膳食、均衡飲食,控制體重即可。

照護

保守治療的扁平足病人,其護理以緩解不適症狀為主,手術治療的病人,多需注意術後護理,以促進病情儘快恢復。

非手術病人的護理

- 避免體重過重,使足踝部承受過大的壓力。

- 注意休息,勞逸結合,在運動或行走後適時休息。

- 選擇帶有較硬且穩定的鞋幫及有良好足弓支撐的鞋子。

術後病人的護理

- 術後2週扶拐下地行走,活動時應做好防跌倒護理。

- 病人應穿著合適衣褲,健足穿著防滑鞋。

- 離床活動時需有人陪護,濕性拖地後避免不必要的走動。

- 在行走時如出現頭暈、下肢無力、步態不穩等情況,應立即臥床休息。

術後剛拆除支具時可能出現紅、腫、痛的情況,為正常反應,反覆訓練後症狀可逐漸減輕或消失。

預防

扁平足可以由先天因素造成,也可由後天因素造成,一般先天性的無法預防,而後天性的可以通過改變不良的生活習慣,儘量穿寬鬆、舒適的鞋子等方法來預防扁平足的發生。

扁平足篩檢的年齡及頻率

任何年齡都可以發生扁平足,小兒以先天性扁平足較為多見,無論年齡大小,出現明顯的症狀時都應該及時去醫院檢查。

扁平足篩檢的方法

大多數可以採取目測法、足印法、X線檢查、CT檢查等,通常情況下可以明確診斷。

- 穿鞋的時候儘量選擇寬鬆、較軟的鞋,可以用足弓墊墊足弓,對於預防扁平足效果較好。

- 及時糾正能夠導致扁平足的其他原因,比如類風濕性關節炎、膝關節炎、足底筋膜炎等。

- 足部疼痛的時候要進行適當的休息,而減少活動,也可以通過加強足部的肌肉鍛煉起到預防作用。

- 如果有體重超重或者長時間站立、負重等情況,應該積極減重並且適量的進行工作,以減輕對足弓造成的負擔。