膿瘡

概述

膿瘡是由金黃色葡萄球菌和(或)B型溶血性鏈球菌引起的一種急性皮膚化膿性炎症。它又名「傳染性膿皰病」,俗稱「黃水瘡」,往往在夏秋季節發病,好發於兒童的暴露部位,由於接觸化膿菌而傳染。

- 就診科別:

- 皮膚科、兒科、腎內科

- 英文名稱:

- impetigo

- 疾病別稱:

- 黃水瘡、傳染性膿瘡、傳染性膿皰病

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 皮膚感染、腎炎或風濕熱、菌血症、敗血症

- 治療周期:

- 10天左右

- 臨床症狀:

- 小丘疹、水泡、膿皰、易破潰、結膿痂

- 好發人群:

- 新生兒及兒童、機體衰弱、抵抗力低下者、患有搔癢性皮膚病的人

- 常用藥物:

- 高錳酸鉀、免疫球蛋白、新黴素、頭孢他啶

- 常用檢查:

- 血液常規檢查、細菌學檢查、組織病理檢查

非大皰性膿皰疹

此型傳染性強,常在幼稚園中引起流行,又稱接觸傳染性膿瘡,由B型溶血性鏈球菌或與金黃色葡萄球菌混合感染所致,好發於臉部、口周、鼻孔周圍、耳廓及四肢暴露部位。

大皰性膿瘡

主要是噬菌體Ⅱ組71型金黃色葡萄球菌感染,好發於臉部、軀幹和四肢。

病因

膿瘡以金黃色葡萄球菌為主,其次是B型溶血性鏈球菌,或兩者混合感染。溫度較高、出汗較多和皮膚浸漬,可促進細菌在局部的繁殖。搔癢性皮膚病病人的搔抓可破壞皮膚屏障,有利於細菌侵入。

細菌入侵

原體主要為金黃色葡萄球菌,占50%~70%,其次是B型溶血性鏈球菌,亦由兩種細菌混合感染。細菌主要侵犯表皮,引起化膿性炎症。最常見的是凝酶陽性葡萄球菌嗜菌型Ⅱ類71型菌株,而凝酶陰性葡萄球菌很少見。

皮膚屏障薄弱

機體衰弱或患有搔癢性皮膚病(如痱子、濕疹、蟲咬皮膚炎)時,皮膚屏障遭到破壞,有利於細菌定植,易引發此病。由於小兒皮膚薄嫩,此病易侵犯新生兒及兒童,可以通過密切接觸或自身接種傳播。

環境

溫度較高、出汗較多和皮膚有浸漬現象,有利於細菌在局部繁殖。

人流量大的公共場所

膿瘡容易在學校、幼稚園傳播,公共場所增加了皮膚接觸的機會,間接增加感染膿瘡的風險。

免疫力低下

無法阻擋致病菌的入侵,患病風險增加。

膿瘡較常見,具有接觸傳染和自體接種感染的特性,易在兒童中流行。往往在夏秋季節發病,尤以夏末秋初汗多悶熱的天氣發病率最高,好發於兒童的暴露部位。

直接接觸

膿瘡主要通過直接接觸病人的破損皮膚、傷口感染。

間接感染

如接觸病人的生活用品、污染物等,如床單、毛巾、木梳、玩具等被感染。兒童及皮膚破潰、免疫力低下的人易感。

新生兒及兒童

兒童皮膚薄嫩,化膿菌最易侵入皮脂不多及嬌嫩的嬰幼兒皮膚,兒童喜愛玩耍而常弄污及擦破皮膚,昆蟲叮咬因搔抓更容易感染。

機體衰弱、抵抗力低下者

對於機體衰弱,抵抗力低下的人群,可增加患病風險。

患有搔癢性皮膚病的人

如痱子、濕疹、蟲咬皮膚炎時,皮膚屏障遭到破壞,有利於細菌定植,易引發此病。

症狀

不同類型的膿瘡臨床特點不同,主要分為接觸傳染性膿瘡、深膿瘡、大皰性膿瘡、新生兒膿瘡、葡萄球菌性燙傷樣皮膚症候群等。病變多發生在臉部、口唇四週、鼻孔周圍、耳廓及四肢、軀幹等部位,主要表現為小丘疹、水泡、膿皰、結痂等症狀。

接觸傳染性膿瘡

初起為紅色斑點或小丘疹,迅速轉變成膿皰,周圍有明顯紅暈,疤壁薄,易破潰、糜爛,膿液乾燥後形成黃色厚痂。陳舊的痂一般於6~10天後脫落,不留痕。病情嚴重者可有全身中毒症狀伴淋巴結炎,甚至引起敗血症或急性腎小球腎炎。

深膿瘡

皮損初起為膿皰,漸向皮膚深部發展,表面有壞死和蠣殼狀黑色厚痂,周圍紅腫明顯,去除後可見邊緣陡峭的碟狀潰瘍,病人自覺疼痛明顯。

大皰性膿瘡

皮損初起為米粒大小水泡或膿皰,迅速變為大皰,皰液先清澈後渾濁,皰壁先緊張後鬆弛,直徑1公分左右,痕內可見半月狀積膿。皰周紅暈不明顯,皰壁薄,另破潰形成糜爛、結痂,痂殼脫落後留有暫時性色素沉澱。

新生兒膿瘡

廣泛分布的多發性大膿皰,尼氏征陽性。皰周有紅暈,破潰後形成紅色糜爛面。

葡萄球菌性燙傷樣皮膚症候群

大片紅斑基礎上出現鬆弛性水泡,尼氏征陽性,皮膚大面積剝脫後留有潮紅的糜爛面,似燙傷樣外觀,皺褶部位明顯,皮損有明顯腫痛和觸痛,手足皮膚可呈手套、襪套祥剝脫。

感染

可伴高熱等全身中毒症狀,易併發敗血症、肺炎、腦膜炎而危及生命。

口周破損

口周可見放射狀裂紋,但無口腔黏膜損害。

其他

搔癢、淋巴結腫大、發熱、怕冷。

皮膚感染

細菌主要侵犯表皮,引起化膿性炎症。

腎炎或風濕熱

少數病人可誘發腎炎或風濕熱,主要與鏈球菌感染有關。

菌血症、敗血症

抵抗力低下病人,細菌可入血引起菌血症或敗血症,或骨髓炎、關節炎、肺炎等。

腦炎、腦膜炎

新生兒嚴重時可以併發腦炎、腦膜炎,從而危及生命。

看醫

皮膚出現皮損、水泡、膿皰等症狀,尤其是兒童應立即引起重視,到皮膚科就診,並做相關檢查進行確診。膿瘡有傳染性,一旦確診立即隔離,請專科醫生治療。

- 發現皮膚出現不明原因破損的情況,需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 皮膚出現水泡、膿皰、破潰及時就醫。

- 一旦出現發病應立即就醫。

- 多數病人優先考慮去皮膚科就診。

- 出現腎炎等症狀去腎內科就診。

- 兒童出現症狀去兒科就診。

- 什麼時候出現症狀的?多久了?

- 周圍人有類似症狀嗎?

- 最近有沒有受過外傷?

- 自己在家有沒有吃過什麼藥?

- 還有什麼其他症狀嗎?

體格檢查

通過觀察膿包瘡的位置、大小、形態、以及破損程度,可初步判斷疾病。

組織病理檢查

膿皰位於角質層下,皰內含有纖維蛋白及大量破碎嗜中性白血球,並有少數淋巴球及變形的表皮細胞,在細胞外或嗜中性白血球內可見球菌團,可提示炎症程度。

血液常規檢查

膿包瘡白血球總數及嗜中性白血球可增多,皮損廣泛分布者或伴全身症狀者更加明顯,明確診斷。

細菌學檢查

皰液、膿痂可分離培養出金黃色葡萄球菌或B型溶血性鏈球菌,必要時可做金黃色葡萄球菌分型鑑定,對於診斷疾病有重要作用。

視診

皮膚上出現破潰、水泡、膿皰、結痂等表現。

血液常規檢查

白血球、嗜中性白血球增多。

細菌培養

金黃色葡萄球菌或B型溶血性鏈球菌陽性。

組織學檢查

病理檢查發現其病理學改變,有利於確診。

膿皰性濕疹

該病無明顯季節性,皮疹呈多形性瀰漫性潮紅,境界不清楚,無一定好發部位,與年齡無關,根據症狀可以鑑別。

水痘

多見於冬春季節,發疹時常伴發熱等全身症狀,皮疹為向心性分布,以綠豆到黃豆大小的水泡為主,可有臍窩狀凹陷。同時可見到斑疹、丘疹、水泡和結痂各個時期的皮疹,口腔黏膜亦常受累,根據典型症狀可以鑑別。

丘疹性蕁麻疹

好發於軀幹、四肢,在風團樣紅斑基礎上出現丘疹或水泡,奇癢。成批出現,反覆發作,根據症狀加以鑑別。

治療

膿瘡病人病情較輕、沒有併發症者以外用藥物治療為主,皮損泛發或病情嚴重的病人可輔以系統藥物治療。

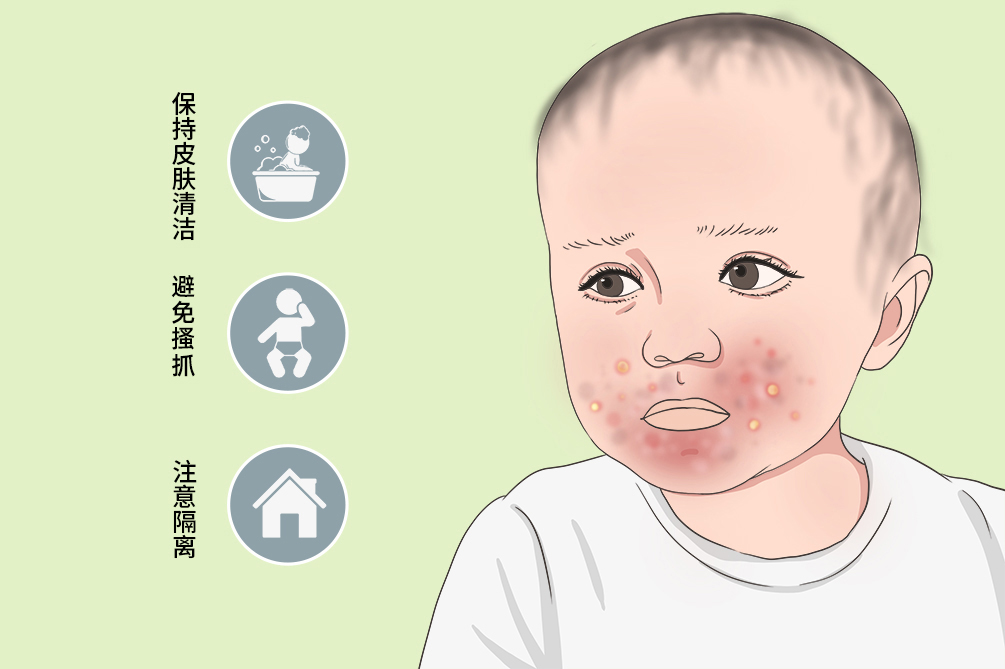

將病人隔離,勤洗澡,保持皮膚清潔,注意個人衛生。

外用藥物治療

爐甘石洗劑

膿皰未破者可外用10%爐甘石洗劑,膿皰較大時應抽取皰液。

高錳酸鉀或新黴素

膿皰破潰者可用1:5000高錳酸鉀溶液或0.5%新黴素溶液清洗、濕敷,再外用莫匹羅星軟膏等。

系統藥物治療

抗生素

皮損泛發、全身症狀較重者使用,可選擇金黃色葡萄球菌敏感的抗生素,如頭孢唑林鈉、頭孢他啶、頭孢哌酮等,必要時依據藥敏試驗選擇用藥。

免疫球蛋白

同時應注意水電解質平衡,必要時可輸注血漿或人血丙種免疫球蛋白。

膿瘡一般無需手術治療。

內服湯劑

對於中醫治療,需要辯證論治,對症治療,需根據專業中醫師的建議內服中藥。

中藥外用

膿液多

選用馬齒范、蒲公英、野菊花、魚腥草等藥適量煎水,濕敷或外洗。

膿液少

用三黃洗劑加入九一丹混合搖勻外搽,或顛倒散洗劑外搽。

局部糜爛

先用明礬溶液洗去膿痂,再將冰硼散撒於患處,或用青黛油外塗;膿痂厚者可用5%硫黃軟膏或紅油膏摻九一丹外敷。

預後

膿瘡一般預後良好,多數經過及時、正確的治療可以痊癒,並且不留後遺症,僅少數情況下合併併發症,多與鏈球菌感染相關。輕型膿瘡癒合後不留疤痕,深膿瘡癒合後可留疤痕。

膿瘡經過積極治療是可以治癒的。

膿瘡病人如果護理得當、治療及時,一般不會影響自然壽命。但新生兒嚴重時可以併發腦炎、腦膜炎,從而危及生命。

病人應儘量定期門診複查,同時注意觀察病情,若有不適隨時就診。

飲食

膿皰疹病人的飲食以促進病人症狀減輕並消退,以及合理、均衡地分配各種營養物質為主。合理控制總熱量,合理餐次分配,忌食辛辣、溫熱食物,慎食肥甘油膩之品。

- 母乳中含有多種免疫球蛋白、免疫細胞和其他免疫物質,患兒應加強母乳餵養,可增強患兒抗病能力,降低發病率。

- 建議進食高熱量、高維他命、高蛋白質食物以增強營養,提高免疫力。

- 建議多飲水,有利於毒素排出體外。

- 忌食辛辣、刺激性食物,慎食肥甘油膩之品,以免影響患兒復健。

照護

膿瘡具有高度傳染性,護理過程中要注意隔離防範,防止傳染給他人,按照醫囑進行科學有效的護理。定期複診,如果出現其他症狀應及時到醫院複診。

- 勤洗澡,儘量保持皮膚清潔,注意個人衛生。

- 保持衣物、床單及一切與皮膚接觸物的清潔及舒適。

- 禁食辛辣、刺激性食物,多食用高營養、多維他命的食物,多喝水。

定期門診複查,檢查病菌是否依然存在,隨時注意觀察病情,若有不適隨時就診。

病人應保持樂觀、放鬆的心情,減輕精神負擔。

- 注意隔離,防止傳染給他人,保持個人的清潔衛生,避免搔抓。

- 保持積極、樂觀的心態,按照醫囑按時、按量用藥,積極治療,使用抗生素時注意觀察有無過敏反應。

預防

膿瘡的預防主要是平時注意皮膚的清潔衛生,及時治療搔癢性皮膚病和防止各種損傷,保證皮膚完整。一旦皮膚出現損傷等情況,立即就醫,爭取儘早治療。已經感染的病人及時隔離,經常發作的病人要積極清除致病菌。

一旦出現不明原因的皮損、水泡等症狀應立即到醫院進行檢查,確診後立即隔離治療。

- 患兒應簡單隔離,對已污染的衣物及環境應及時消毒,以減少疾病傳播。

- 平時注意皮膚清潔衛生,及治療搔癢性皮膚病和防止各種皮膚損傷,均有助於本病的預防。

- 儘量避免與已患有膿瘡的病人接觸。