缺鐵性貧血

概述

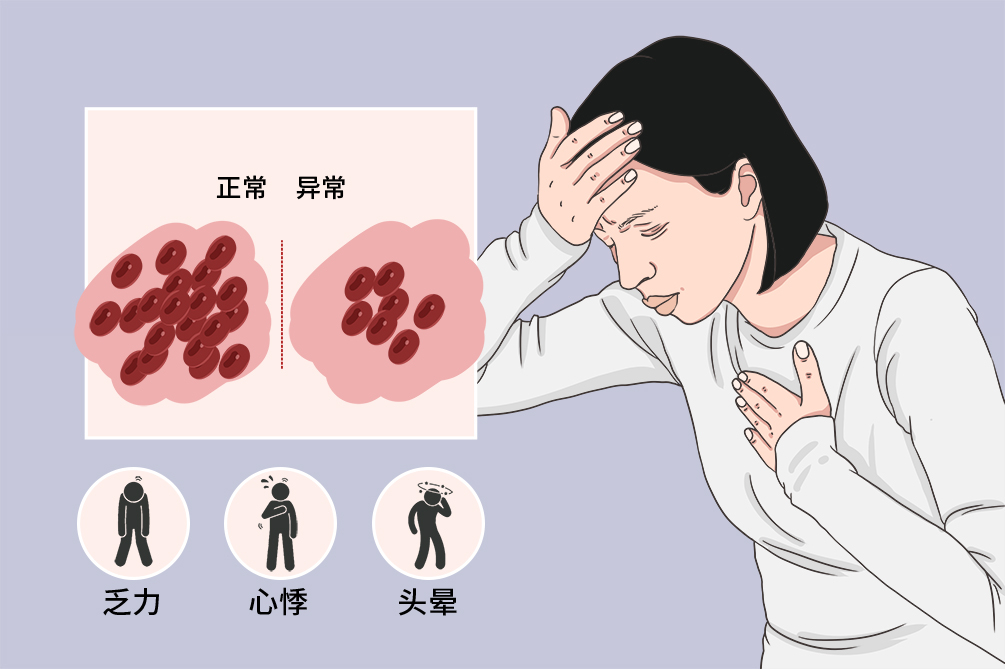

缺鐵性貧血是體內鐵的儲存不能滿足正常紅血球生成需要而發生的貧血,鐵是合成血紅素必需的元素,當鐵攝入量不足、吸收量減少、需要量增加、鐵利用障礙或丟失過多時,會導致血紅素合成減少,形態學表現為小細胞低色素性貧血。

- 就診科別:

- 血液內科

- 英文名稱:

- iron deficiency anemia

- 疾病別稱:

- 小細胞性貧血

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 勺狀甲、指(趾)甲變平

- 治療周期:

- 4~6個月

- 臨床症狀:

- 皮膚和黏膜蒼白、乏力、心悸、頭暈、耳鳴

- 好發人群:

- 兒童、女性

- 常用藥物:

- 琥珀酸亞鐵、富馬酸亞鐵、葡萄糖酸亞鐵

- 常用檢查:

- 鐵代謝檢查、血液常規、骨髓象檢查、紅血球內紫質代謝

病因

缺鐵性貧血的病因包括鐵攝入不足、慢性失血導致鐵丟失過多及鐵吸收障礙,慢性失血也是缺鐵性貧血最常見的病因之一。

需鐵量増加而鐵攝入不足

多見於嬰幼兒、青少年、妊娠和哺乳期婦女。嬰幼兒需鐵量較大,若不補充蛋類、肉類等含鐵量較高的輔食,易造成缺鐵,青少年偏食也易缺鐵。女性月經過多、妊娠或哺乳,需增加鐵量,若不補充高鐵食物,易造成缺鐵性貧血。

鐵吸收障礙

常見於胃大部切除術後,胃酸分泌不足且食物快速進入空腸,繞過鐵的主要吸收部位(十二指腸),使鐵吸收減少。此外,多種原因造成的胃腸道功能失調,如長期不明原因腹瀉、慢性腸炎、Crohn病等均可因鐵吸收障礙而發生缺鐵性貧血。

鐵丟失過多

長期慢性鐵丟失而得不到糾正會造成缺鐵性貧血,如慢性胃腸道失血(包括痔瘡、胃十二指腸潰瘍、食道裂孔疝、消化道息肉、胃腸道腫瘤、寄生蟲感染、食道胃底靜脈曲張破裂等)、月經過多(如宮內放置避孕環、子宮肌瘤及月經失調等婦科疾病)、咳血和肺泡出血(如肺含鐵血黃素沉著症、肺出血腎炎症候群、肺結核、支氣管擴張、肺癌等)、血紅素尿(如陣發性睡眠性血紅素尿、冷抗體型自身免疫性溶血、人工心臟瓣膜、行軍性血紅素尿等)及其他(如遺傳性出血性微血管擴張症、慢性腎衰竭行血液透析、多次捐血等)。

- 部分女性由於月經期失血過多,又不能及時補充鐵,會誘發缺鐵性貧血。

- 妊娠期需鐵量增加,加之妊娠期功能性腸胃障礙、胃酸缺乏,會影響鐵的吸收,易誘發缺鐵性貧血。

缺鐵性貧血為常見病、多發病,其發病率在發展中國家、經濟不發達地區、嬰幼兒、育齡婦女明顯增高。

兒童

兒童時期的孩子生長發育以及新陳代謝很快,加上運動量大,如果不注意飲食調理,極易出現偏食,很容易造成缺鐵而貧血。

女性

女性在月經期由於流失血過多,容易造成鐵流失,出現缺鐵性貧血,孕期及哺乳期的女性也易造成缺鐵性貧血。

症狀

缺鐵性貧血是一種慢性疾病,其臨床症狀每個人表現不同。患病人群大多會出現皮膚及黏膜蒼白、頭暈、頭痛、眼花等症狀,部分病人甚至會出現異食癖,嚴重者會出現指甲凹陷,呈勺狀,又稱匙狀甲。

- 一般症狀為乏力、易倦、頭暈、頭痛、眼花、耳鳴、心悸、氣短、納差、面色蒼白、心率增快。

- 精神行為異常,如煩躁、易怒、注意力不集中。

- 口腔內可出現口腔炎、舌炎、舌乳頭萎縮、口角皸裂。

- 出現毛髮乾枯、脫落。

- 部分病人可出現異食癖。

- 兒童會出現生長發育遲緩、智力低下。

- 指甲缺乏光澤、脆薄、易裂。

指(趾)甲變平

正常人指(趾)甲有一定弧度,且有一定光澤,當患有缺血性貧血時,因血液不能有效供應,會出現指(趾)甲變平的情況。

勺狀甲

嚴重者可出現指甲凹下呈勺狀,也叫匙狀甲。中醫認為人的毛髮、指甲等需得到氣血的滋養,若氣血不足,嚴重者會形成勺狀甲。

看醫

缺鐵性貧血若能早發現、早診斷、早治療,對其預後作用極大。其發病時多會出現皮膚及黏膜蒼白,有時會伴有頭暈、心悸等症狀。因此,當出現症狀時應及時到醫院進行就診,進行血象、鐵代謝、骨髓象(必要時)等相關檢查,並及時與其他貧血進行鑑別。

缺鐵性貧血是一種慢性疾病,病人若出現皮膚和黏膜蒼白、頭暈、心悸時,應及時到醫院就診,明確是否是該疾病,及時治療。

缺鐵性貧血病人應首先考慮到血液內科進行就診。

- 為什麼來就診?

- 目前自覺有什麼症狀?

- 症狀持續多長時間了?

- 有做過什麼檢查嗎?

- 有沒有進行過治療?

- 治療時用過什麼藥物?效果如何?

形態學檢查

血液常規

呈小細胞低色素性貧血。平均紅血球體積(MCV)<80fl,平均紅血球血紅素含量(MCH)<27pg,平均紅血球血紅素濃度(MCHC)<32%,血片中可見紅血球體積小、中央淡染區擴大。網織紅血球計數多正常或輕度增多,白血球和血小板計數可正常或減低,也有部分病人血小板計數升高。

骨髓象

增生活躍或明顯活躍,以紅系增生為主,粒系、巨核系無明顯異常。紅系中以中、晚幼紅血球為主,其體積小、核染色質緻密、胞質少、邊緣不整齊,有血紅素形成不良的表現,即所謂的「核老漿幼」現象。

生化檢查

鐵代謝

缺鐵性貧血時血清鐵<8.95μmol/L,總鐵結合力升高,高於64.4pmol/L;轉鐵蛋白飽和度降低,低於15%,sTfR濃度>8mg/L,血清鐵蛋白<12μg/L。骨髓抹片用亞鐵氰化鉀(普魯士藍反應)染色後,在骨髓小粒中無深藍色的含鐵血黃素顆粒,在幼紅血球內鐵小粒減少或消失,鐵粒幼細胞<15%。

紅血球內紫質代謝

FEP>0.9μmol/L(全血),ZPP>0.96μmol/L(全血),FEP/Hb>4.5μg/gHb。

血清轉鐵蛋白受體測定

血清可溶性轉鐵蛋白受體(sTR)測定是迄今反映缺鐵性紅血球生成的最佳指標,一般sTfR濃度>26.5mmol/L(2.25μg/ml)可診斷為缺鐵。

缺鐵性貧血的診斷標準

小細胞低色素性貧血;血清鐵<8.95μmol/L,總鐵結合力>64.44μmol/L,運鐵蛋白飽和度<15%;血清鐵蛋白<12μg/L。

尋找缺鐵的病因

包括查大便隱血和蟲卵、胃腸道鋇餐檢查、胃鏡檢查,及婦科檢查月經過多的原因等。

鐵粒幼細胞性貧血

遺傳或不明原因導致的紅血球鐵利用障礙性貧血,表現為小細胞性貧血,但血清鐵蛋白濃度增高、骨髓小粒含鐵血黃素顆粒增多、鐵粒幼細胞增多,並出現環形鐵粒幼細胞。血清鐵和鐵飽和度增高,總鐵結合力不低。其中鐵飽和度增高即可鑑別,因為缺鐵性貧血鐵飽和度降低。

海洋性貧血

病人有家族史,有溶血表現。血片中可見多量靶形紅血球,並有珠蛋白肽鏈合成數量異常的證據,如胎兒血紅素或血紅素A2增高,出現血紅素H包涵體等,血清鐵蛋白、骨髓可染鐵、血清鐵和鐵飽和度不低且常增高。其中鐵飽和度不低且常增高即可鑑別,因為缺鐵性貧血鐵飽和度降低。

慢性病性貧血

慢性炎症、感染或腫瘤等引起的鐵代謝異常性貧血,貧血為小細胞性,貯鐵(血清鐵蛋白和骨小粒含鐵血黃素)增多,血清鐵、血清鐵飽和度、總鐵結合力減低。其中出現感染、腫瘤即可鑑別,因為缺鐵性貧血為攝入不足和丟失過多所致。

轉鐵蛋白缺乏症

系常染色體隱性遺傳所致(先天性)或嚴重肝病、腫瘤繼發(獲得性),表現為小細胞低色素性貧血,血清鐵、總鐵結合力、血清鐵蛋白及骨髓含鐵血黃素均明顯降低。先天性者幼兒時發病,伴發育不良和多臟器功能受累,獲得性者有原發病的表現。其中有染色體隱性遺傳史即可鑑別,因為缺鐵性貧血為攝入不足和丟失過多所致。

治療

缺鐵性貧血是一種慢性疾病,治療周期需根據其具體病情遵醫囑而定,但一般治療周期較長,一般在2~3個月。治療缺鐵性貧血的原則是根除病因、補充貯鐵,主要治療方式以補充鐵劑為主。

病因治療是缺鐵性貧血能否根治的關鍵,應去除導致缺鐵的病因,例如嬰幼兒、青少年和妊娠婦女營養不足引起的缺鐵性貧血,應改善飲食;月經過多引起的缺鐵性貧血,應調理月經;寄生蟲感染者應驅蟲治療;惡性腫瘤者應手術或放、化療;消化性潰瘍引起者應抑酸治療等。補鐵對症治療雖可緩解病情,但不去除病因,貧血會復發且可延誤原發病的治療。故臨床不能滿足缺鐵性貧血的初步診斷,應查明病因,並給予有效治療。

缺鐵性貧血主要是補鐵治療,治療性鐵劑有無機鐵和有機鐵兩類。無機鐵以硫酸亞鐵為代表,有機鐵則包括右旋糖酐鐵、葡萄糖酸亞鐵、山梨醇鐵、富馬酸亞鐵、琥珀酸亞鐵和多糖鐵複合物等,無機鐵劑的不良反應較有機鐵劑明顯。首選口服鐵劑或右旋糖酐鐵,飯後服用可使胃腸道反應小,且易耐受。應注意進食穀類、乳類和茶等會抑制鐵劑的吸收,維他命C可加強鐵劑的吸收。口服鐵劑有效的表現先是外周血網織紅血球增多,高峰在開始服藥後5~10天,兩周後血紅素濃度上升,一般兩個月左右恢復正常。鐵劑治療應在血紅素恢復正常後至少持續4個月,待鐵蛋白正常後停藥。若口服鐵劑不能耐受或胃腸道正常解剖部位發生改變而影響鐵的吸收,可用鐵劑靜脈注射或肌肉注射。蔗糖鐵、右旋糖酐鐵是常用注射鐵劑,蔗糖鐵溶入鹽水中靜脈滴注。右旋糖酐鐵首次給藥須試驗,一小時後無過敏反應可給足量治療,注射用鐵的總需量按公式計算(需達到的血紅素濃度-病人的血紅素濃度)x0.33×病人體重(kg)。

預後

缺鐵性貧血為慢性疾病,經過治療後一般可治癒,且不會影響病人自然壽命。但根據疾病程度不同,治療時間各異。

此疾病為慢性疾病,經過規範的臨床治療,一般可達到治癒目的。

缺鐵性貧血遵醫囑治療一般不會影響病人的自然壽命。

病人具體複診次數及複診時間,應根據嚴重程度遵醫囑而定。

飲食

缺鐵性貧血應日常注意多吃富含鐵的食物,如動物肝臟、動物血以及深綠色蔬菜等,及時補充機體流失的鐵。

- 應加強膳食營養,多吃動物肝臟、動物血、深綠色蔬菜等富含鐵的食物。

- 嬰幼兒應及時添加適當的輔助食品,避免偏食。

- 應增加維他命C的攝入,多吃新鮮蔬菜及水果,利於鐵的吸收。

- 病人注意勿將含咖啡因的飲品、含鈣食物與鐵劑同服,如咖啡、茶、牛奶,以免影響鐵劑吸收。

照護

缺鐵性貧血輕度的可適當活動,嚴重的應及時臥床休息,若有頭暈、眼花等症狀應立刻臥床。

- 輕度貧血可進行適當運動,重度貧血時應儘量臥床休息。

- 若有頭暈、眼花等症狀出現,日常應注意更換體位時緩慢進行,且應儘快平臥,緩解症狀。

預防

預防缺鐵性貧血的原則是儘可能去除缺鐵和貧血的原因,補充足量的鐵,以供機體合成血紅素,補充體內鐵的儲存量。

- 儘可能的去除缺鐵的病因,補充足量的鐵,以供機體合成血紅素。

- 若因為原發病導致缺鐵性貧血,應積極治療原發病。