黴菌性皮膚病

概述

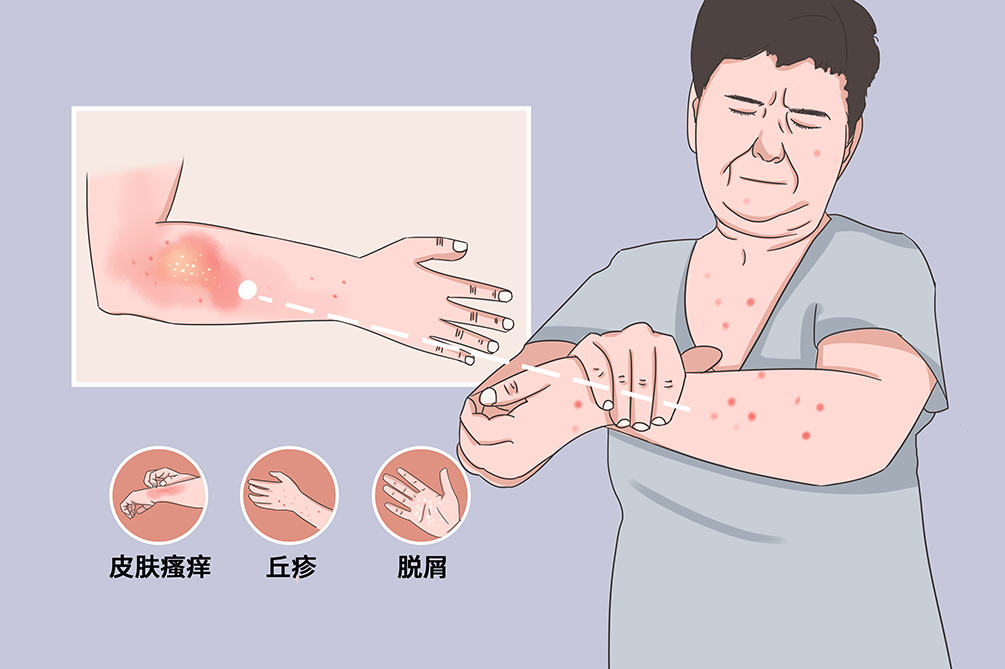

黴菌性皮膚病是人類感染致病真菌而發生的常見感染性疾病。部分真菌可直接致病,而多數在一定條件下致病,稱條件致病菌,可通過接觸、吸入或食入而致病。主要表現為皮膚黏膜搔癢、丘疹或濕疹樣皮損、脫髮、脫屑,久之皮膚增厚,失去光澤。可以通過口服和外用抗真菌藥治療皮膚真菌病。預後與皮損範圍、治療時間、治療方式等有關。

- 就診科別:

- 皮膚科

- 英文名稱:

- fungal dermatopathy

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 癬菌疹、潰瘍、皮膚皸裂

- 治療周期:

- 1~6個月

- 臨床症狀:

- 皮膚搔癢、紅斑、丘疹、脫屑、糜爛

- 好發人群:

- 多汗者、糖尿病病人、長期應用糖皮質類固醇或免疫抑制劑者

- 常用藥物:

- Itraconazole 、 Terbinafine 、克霉唑

- 常用檢查:

- 真菌鏡檢、真菌培養、濾過紫外線燈檢查

淺部真菌病

主要指皮膚癬菌,如毛癬菌屬、小孢子菌屬和表皮癬菌屬等,侵犯皮膚、毛髮和甲板引起的感染,按發病部位命名如頭癬、體癬、股癬、手足癬等。

皮下真菌病

是指侵犯真皮、皮下組織和骨骼的真菌感染,主要包括孢子絲菌病、著色芽生菌病。

系統性真菌病

多由條件致病菌引發,易侵犯免疫力低下人群,按致病菌名稱命名如念珠菌病、隱球菌病等。

病因

黴菌性皮膚病主要是致病性真菌感染導致,通過相應條件而誘發,如溫度潮濕的環境適宜真菌生存,而濫用藥物和慢性消耗性疾病等導致機體抵抗力低下時,容易誘發相關的真菌致病。

病原因素

淺部真菌病主要有皮膚癬菌,如毛癬菌屬、小孢子菌屬和表皮癬菌屬等;皮下真菌病有著色芽生菌、孢子絲菌等;系統性真菌病有念珠菌等。

機體因素

機體存在外傷,或濫用抗生素、激素或免疫抑制劑導致免疫力降低,或者糖尿病等慢性疾病導致機體抗病能力下降。

高強度運動

機體多汗創造高濕度的環境,適宜真菌繁殖。

受涼感冒

機體暫時免疫力下降,容易誘發真菌侵襲。

環境因素

個人衛生較差,如易出汗者不及時更換衣物,衣物透氣性較差,導致皮膚潮濕。

黴菌性皮膚病在我國是常見多發病,多見於機體抵抗力弱、對真菌認識不夠且衛生條件較差的人群。該類皮膚病占皮膚科門診病人總數的第二或第三位,有的甚至居首位。

感染人類的真菌部分來自外界環境,可通過接觸、吸入或食入而致病,其中接觸傳播是主要途徑。部分真菌可直接致病,而多數在一定條件下致病。

機體抵抗力低下者

免疫力下降是導致條件致病菌感染的重要原因之一。

慢性疾病病人

例如糖尿病病人機體免疫力低下,各種屏障功能被削弱,發病率較無基礎病人群發病率高。

濫用抗生素者

機體菌群失調,大量細菌被抑制,真菌則過度繁殖。

濫用激素、免疫製劑者

免疫系統受到人為抑制,無法起到正常的抗真菌感染作用。

不注意生活衛生的人群

症狀

黴菌性皮膚病主要表現為皮膚黏膜搔癢、丘疹或濕疹樣皮損、脫髮、脫屑,久之皮膚增厚,失去光澤,部分病人沒有自覺症狀。

淺部真菌病

頭癬

黃癬表現為小的淡黃色痂,周邊翹起,中央緊附著頭皮形如碟狀,稱黃癬痂,除去結痂,其下為潮紅糜爛面,真菌在發內生長,造成病發乾枯、無光澤、變細、變脆、易折斷,可破壞毛囊引起永久性脫髮,愈後遺留萎縮性疤痕,可伴不同程度的搔癢和疼痛,並有特殊鼠臭味;白癬皮損初為群集性紅色小丘疹,可向四週擴大成圓形或橢圓形,上覆灰白色鱗屑,附近可出現數片較小的相同皮損,稱為母子斑,病發於高出頭皮2~4mm處折斷,殘根部包繞灰白色套狀鱗屑,稱為菌鞘,由真菌寄生於發乾而形成,一般無明顯自覺症狀,偶有不同程度搔癢,一般無炎症反應,至青春期可自愈;黑點癬皮損初為散在鱗屑性灰白色斑,以後逐漸擴大成片,特點是病發剛出頭皮即折斷,殘根在毛囊口處呈現黑點狀,皮損炎症輕或無炎症,稍癢,愈後常留有局灶性脫髮和點狀萎縮性疤痕;膿癬皮損初起為成群炎性毛囊性丘疹,逐漸融合成隆起的炎性腫塊,質地軟,表面在毛囊口處形成蜂窩狀排膿小孔,可擠出膿液,皮損處毛髮鬆動,易拔出,愈後可留有永久性禿髮和疤痕。

體癬和股癬

體癬皮損初為紅色丘疹、丘皰疹或小水泡,繼而形成有鱗屑的紅色斑片,邊界清楚,邊緣不斷向外擴展,中央趨於消退,形成邊界清楚的環狀或多環狀,且邊緣常有丘疹、丘皰疹和水泡,中央可有色素沉澱,自覺搔癢,可因長期搔抓刺激引起局部濕疹樣或苔蘚樣改變;股癬好發於腹股溝部位,也常見於臀部,單側或雙側發生,皮損與體癬相同,部分病人可出現濕疹樣改變,由於患處透氣性差、潮濕、易摩擦,常使皮損炎症明顯,搔癢顯著。

手癬和足癬

水泡型好發於指或趾間、掌心、足跖及足側緣,皮損初為針尖大小的深在水泡,皰液清,壁厚而發亮,不易破潰,可融合成多房性大皰,撕去皰壁露出蜂窩狀基底及鮮紅糜爛面,乾燥吸收後出現脫屑。搔癢明顯;鱗屑角化型好發於掌跖部及足跟,呈瀰漫性皮膚粗糙增厚脫屑、乾燥,冬季易發生皸裂甚至出血,可伴有疼痛,一般無明顯搔癢;浸漬糜爛型也稱間擦型,好發於指或趾縫,足癬尤以第3~4和4~5趾間多見,表現為皮膚浸漬發白,表面鬆軟易剝脫,露出潮紅糜爛面及滲液,常伴有裂隙,有明顯搔癢,繼發細菌感染時有臭味。

甲真菌病

白色淺表型致病真菌從甲板表面直接侵入引起,表現為甲板淺層有點狀或不規則狀白色渾濁,表面失去光澤或稍有凹凸不平;遠端側位甲下型最常見,多由手足癬蔓延而來,真菌從一側侵犯甲的遠端前緣及側緣,並使之增厚、灰黃渾濁,甲板表面凹凸不平或破損;近端甲下型真菌多通過受損甲小皮進入甲板及甲床,表現為甲半月和甲根部粗糙肥厚、凹凸不平或破損;全甲毀損型是各型甲真菌病發展的最終結果,表現為整個甲板被破壞、增厚,呈灰黃、灰褐色,甲板部分或全部脫落,甲床表面殘留粗糙角化堆積物。

花斑糠疹

皮損最初以毛孔為中心、邊界清楚的點狀斑疹,可為褐色、淡褐色、淡紅色、淡黃色或白色,逐漸增大至指甲蓋大小,呈圓形或類圓形,一般無自覺症狀,偶爾出汗時稍有癢感。

馬拉色菌毛囊炎

皮損為炎性毛囊性丘疹、丘皰疹或小膿皰,呈半球形,直徑2~4mm,周邊有紅暈,可擠出粉脂狀物質,常數十至數百個密集或散在分布,有不同程度的搔癢,出汗後加重。

皮下真菌病

著色芽生菌

炎性丘疹,逐漸擴大並形成暗紅色結節或斑塊,表面呈疣狀、菜花狀或覆蓋污褐色痂,痂上有散在的針帽大小黑褐色小點,痂下常有膿液溢出,揭開痂後可見顆粒狀或乳頭狀肉芽,肉芽之間常有膿栓,在斑塊或結節周圍呈暗紅色炎性浸潤帶,自覺症狀不明顯,繼發細菌感染或潰瘍時有疼痛,病程進展緩慢,可發展成疣狀皮膚結核樣、梅毒樹膠腫樣、銀屑病樣、足菌腫或象皮腫樣皮損,病變偶可侵及黏膜,甲周損害可波及甲板,表現為甲板變厚、渾濁或明顯嵴狀隆起,甲下鱗屑堆積。

孢子絲菌病

固定型最常見,好發於面、於背及雙上肢、頸部、軀千、下肢等暴露部位,常局限於初發部位,表現為丘疹膿皰、疣狀結節、浸潤性斑塊、膿腫、潰瘍、肉芽腫、膿皮病樣或呈壞疽樣等多形性改變;淋巴管型較常見,原發皮損常在四肢遠端,孢子由外傷處植入,經數日或數個月後局部出現一皮下結節,逐漸呈紫紅色或中心壞死形成潰瘍,伴有膿液或厚痂(孢子絲菌性初瘡),數天乃至數周后,沿淋巴管向心性出現新的結節,排列成串,但引起淋巴結炎者甚少,舊皮損癒合的同時新皮損不斷出現,病程延續數個月乃至數年。

系統性真菌病

皮膚念珠菌病,念珠菌性間擦疹好發於嬰幼兒、肥胖多汗者和糖尿病病人的腹股溝、會陰、腋窩、乳房下等皺褶部位,從事浸水作業者常發生於指間(尤其第3、4指間),皮損為局部潮紅、浸漬、糜爛,界限清楚,邊緣附著鱗屑,外周常有散在炎性丘疹、丘皰疹及膿皰,自覺搔癢或疼痛;念珠菌性甲溝炎及甲真菌病,多累及浸水工作者和糖尿病病人,好發於指甲及甲周,甲溝炎表現為甲溝紅腫,有少量溢出液但不化膿,甲小皮消失,重者可引起甲床炎,自覺痛癢,甲真菌病表現為甲板增厚渾濁,出現白斑、橫溝或凹凸不平,甲下角質增厚堆積或致甲剝離。

膿癬伴耳後、頸、枕部淋巴結腫大、疼痛和壓痛。其餘真菌病常伴有搔癢和疼痛。

癬菌疹

足癬、頭癬等遠隔部位發生的皮膚無菌性炎症的一種皮疹,是皮膚癬菌感染的一種過敏反應。

潰瘍

急性期可見皮損處糜爛以及淺表潰瘍形成。

皮膚皸裂

手癬和足癬皮膚脫屑、乾燥,皮膚增厚,尤其冬季易發生皸裂。

看醫

對於黴菌性皮膚病,主要是及時就醫,早發現,早診斷,早治療,消除誘因,根據病因以及病人情況選擇局部或全身抗真菌藥物,控制病情進展,避免皮損蔓延。

- 免疫力低下者定期進行體檢非常必要,一旦發現有真菌感染的跡象,需要在醫生指導下進一步檢查。

- 發現搔癢及紅斑、丘疹、水泡等症狀,應及時就醫。

- 病人優先考慮就診皮膚科。

- 出現其它系統症狀可到相應科別,如肺孢子病可到呼吸科,外陰念珠菌病可到婦科。

- 因為什麼來就診?

- 搔癢是持續還是一過性?

- 目前還有什麼症狀?(如發熱、淋巴結腫大、壓痛等)

- 皮損是什麼特點?

- 既往有什麼病史?

真菌顯微鏡檢查

選取皮損邊緣的鱗屑或病發,置於玻片上,加氫氧化鉀溶液,加蓋玻片,置於酒精燈上加熱片刻,進行鏡檢觀察。檢查結果陽性者,可作為確診的依據;陰性者不排除癬的可能。

真菌培養

培養基查出真菌可確診,陽性率較鏡檢高,但不常規應用。培養法加藥敏可同時指導進一步治療。

分子生物學技術

用於真菌菌種鑑定和某些系統性真菌病的初期診斷。

wood燈(伍德燈)檢查

真菌在濾過紫外線燈照射下可產生帶色彩的螢光,臨床上對淺部真菌病,尤其是對頭癬的診斷提供了重要參考依據。

血液常規

如有白血球升高,則提示繼發感染。

視診

觀察病人皮膚狀況,可幫助做出初步診斷。

頭癬

真菌直接鏡檢

黃癬發內可見鏈狀菌絲和關節孢子,黃癬痂內充滿厚壁孢子和鹿角狀菌絲;白癬發外可見圍繞毛髮成堆排列的圓形小孢子;黑點癬發內可見呈鏈狀排列的圓形孢子。

濾過紫外線燈檢查

黃癬呈暗綠色螢光;白癬呈亮綠色螢光;黑點癬則無螢光。

皮膚鏡檢查

受累毛髮呈黑點、螺旋狀、條形碼樣、折斷髮等改變。

體癬和股癬

根據臨床表現、直接鏡檢查到菌絲和或孢子。

手癬和足癬

根據臨床表現、真菌鏡檢和或培養明確診斷。

甲真菌病

根據甲變色、無光澤、增厚破損,結合真菌檢查陽性即可確診。

花斑糠疹

皮損處磷屑直接鏡檢,可見成簇的圓形或卵圓形孢子和短粗、兩頭鈍圓的臘腸形菌絲,伍德燈下皮損呈黃色或黃綠色螢光。

馬拉色菌毛囊炎

典型皮損及真菌鏡檢陽性。

念珠菌病

根據臨床表現與真菌學檢查,當觀察到大量出芽草籽、假菌絲或菌絲說明該菌處於致病狀態。

著色芽生菌病

對外傷部位檢查,結合真菌檢查和組織病理學檢查,見到單個或成群棕黃色厚壁孢子即可診斷,真菌培養可初步明確致病菌種。

孢子絲菌病

真菌培養初步為乳白色酵母樣菌落,後發展為咖啡色或黑色有褶皺菌落。

疥蟎病

主要感染頭部,有時該病也可能在前胸部、腋窩部、腹下部、後肢內側和尾根周圍先行發生,之後向全身各處蔓延。初期在皮膚表面出現紅疹,隨後出現小結節,多發生在皮膚較薄處,還可見到小水泡甚至是小膿皰。而黴菌性皮膚病很少出現小結節和膿皰等。

蠕蟎病

是由蠕形蟎引發犬的一種皮膚寄生蟲病。蠕形蟎病與黴菌性皮膚病相似之處主要在於蠕形蟎局部感染也會皮膚上出現圓形的斑塊,二者最簡單的鑑別方式是刮取皮屑鏡檢病原體,蠕蟎病光鏡下可檢測到蠕形蟎,黴菌性皮膚病光鏡下可檢測到小孢子菌、石膏樣小孢子菌和鬚毛癬。

治療

黴菌性皮膚病分類不同,治療方針略有差異,總體應做到早發現、早治療,並對具備傳染性的黴菌性皮膚病病人做好消毒隔離工作。多數黴菌性皮膚病以藥物治療為主,包括外用藥物以及口服藥物;對於部分皮損病人,需要通過手術及物理方法解決;若有基礎疾病,需要積極治療;對於治療周期長的病人,應定期檢測,預防不良反應。

去除誘因,了解存在誘因並及時消除,如停用廣效性抗生素,使用透氣性好的衣物。

治療糖尿病等慢性消耗性疾病,提高機體免疫力,停用抗生素或激素等藥物。

Itraconazole

抗真菌譜廣,飯後口服生物利用度最高,吸收快,口服後3~4小時血藥濃度達峰值。對於各種癬病尤其淺部真菌病,主張 Itraconazole 口服治療。對本品或輔料過敏者,注射氯化鉀注射液的病人,重度腎功能損害病人,肌酸酐清除率<30ml/min,有或曾有充血性心臟衰竭病史的心室功能障礙病人以及孕婦禁用本品。

酮康唑

抗菌譜廣,對深部、淺部真菌病均有效。

克霉唑

廣效性抗真菌藥,對多種真菌尤其是白色念珠菌具有較好抗菌作用,對淺表真菌及某些深部真菌均有抗菌作用。臨床主要供外用,治療皮膚黴菌病,如手足癬、體癬、陰道黴菌病等。

Miconazole

廣效性抗真菌藥,對致病性真菌幾乎都有作用。對新生隱球菌、念珠菌、球孢子菌等抗菌活性好。對毛髮癬菌和皮膚癬菌有效,臨床主要供外用。

Terbinafine

具有廣效性抗真菌活性,外用製劑適用於治療各種淺部真菌感染,如手足癬、體癬、股癬、頭癬等。內服製劑可用於甲真菌病、孢子絲菌病等深部真菌病。對本藥或同類藥物過敏者和嚴重肝、腎功能不全者禁用。

Nystatin

主要用於內服治療消化道真菌感染或外用於表麵皮膚真菌感染,如念珠菌病人群。

兩性黴素B

用於隱球菌、芽生菌、孢子絲菌、念珠菌等引起的內臟或全身感染。

碘酊

主要用於淺部真菌病,如頭癬、甲真菌病。

硼酸溶液

一般用於手足癬的濕敷。

冰醋酸

多用於甲癬的治療。

切除術

適用於著色芽生菌病小面積皮損,術中防止污染引起播散。

植皮

適用於著色芽生菌病大面積皮損,術中防止污染引起播散。

電燒灼

可用於治療著色芽生菌病。

冷凍療法

可用於治療著色芽生菌病。

局部溫熱療法

用於孢子絲菌病的治療,可促進皮損消退。

二氧化碳雷射治療

可用於著色芽生菌病的治療。

預後

對於黴菌性皮膚病,通過口服抗真菌藥物和局部外用藥物,大部分可治癒,預後良好。

本病能夠治癒,部分病人會出現反覆感染現象,較為頑固。

本病一般不會影響自然壽命。

部分病人可遺留永久性脫髮、萎縮性疤痕等後遺症。

黴菌性皮膚病根據疾病不同以及病人自身情況,根據醫囑及時複診調整用藥。

飲食

黴菌性皮膚病病人以均衡膳食、補充充足營養和能量為基本飲食原則,增強體質,提高免疫力。同時注意增加優質蛋白、維他命C、鈣質的攝入,選擇蛋、奶、肉、豆製品以及新鮮蔬果,飲食宜清淡。

- 給予高蛋白、富含維他命的食物,如蛋、奶、肉、豆、花生,多吃水果蔬菜及雜糧,如白菜、馬鈴薯、花生、橘子等。

- 可多食清熱解毒的食物,如綠豆、馬齒莧等。

- 不喝酒,避免飲用有興奮作用的飲料,以及不吃具有刺激性的辣椒、蔥、姜、蒜香料等物,以免加重症狀。

- 避免食用甜膩、油膩食物,如巧克力、點心、油炸食物、動物內臟、肥肉等。

照護

黴菌性皮膚病病人平時要注意皮膚衛生,保持乾燥潔淨,不要過分緊張,避免熬夜、勞累,以免加重病情。

- 在治療和恢復期間密切觀察皮損情況,及時擦乾汗液,勤換床單、被褥和衣物。

- 保持皮膚潔淨、乾燥,穿著寬鬆棉質衣物,以保護皮膚不受損傷,注意內衣的清潔和消毒。

- 病人的毛巾、臉盆、拖鞋等物品均需要獨立使用。

- 對於頭癬病人,治療期間須按醫生的要求,進行洗頭和理髮。

複診時進行真菌抹片及真菌培養,檢查是否還有菌絲存在繁殖。

預防

真菌生命力極強,具有很強的繁殖能力,不衛生的生活習慣容易誘發真菌感染,故應了解真菌知識,注意皮膚清潔,保持乾燥,合理應用抗生素和激素,積極治療糖尿病等慢性病,有助於預防黴菌性皮膚病。

對於初次發生黴菌性皮膚病者徹底治療,檢查有無全身慢性病如糖尿病,仔細詢問病史和用藥史,及時發現並治療。

- 注意個人衛生,不與病人共用毛巾、臉盆、拖鞋等日常生活用品。

- 勤換床單、被褥和衣物,保持皮膚潔淨、乾燥,減少皮膚與衣物之間的摩擦力。

- 從事造紙和農畜牧人員應注意個人防護,如遇皮膚損傷,應對傷口認真處理。

- 合理使用抗生素和激素等藥物,避免藥物濫用。

- 合理膳食,三餐規律,控制熱量攝入,宜清淡飲食,少糖少油。