小兒肥胖症

概述

小兒肥胖症是由於長期能量攝入超過人體的消耗,使體內脂肪過度積聚、體重超過一定範圍的一種營養障礙性疾病。體重超過同性別、同身高參照人群均值的20%即可稱為肥胖。小兒肥胖症需要堅持長期持續性治療。治療原則是通過減少熱能性食物的攝入和增加機體對熱能的消耗,使體重逐步下降,飲食療法和運動療法是兩項最主要的措施。

- 就診科別:

- 兒科、小兒內分泌科

- 英文名稱:

- pediatric obesity

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 糖尿病、高血壓、肥胖-換氧不良症候群

- 治療周期:

- 長期持續性治療

- 臨床症狀:

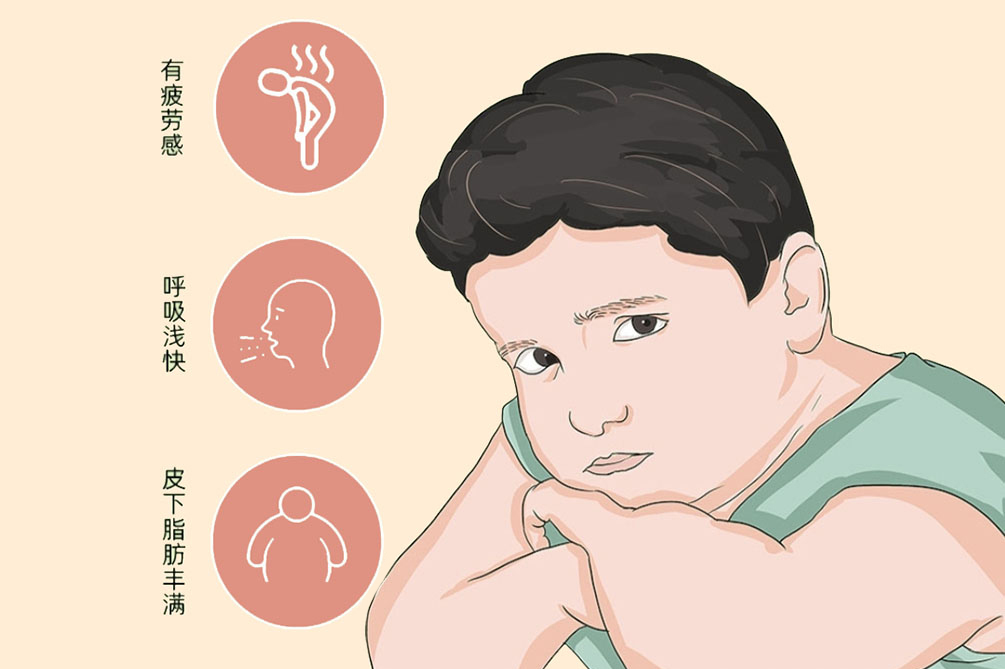

- 有疲勞感、呼吸淺快、皮下脂肪豐滿

- 好發人群:

- 有肥胖家族史者,長期高糖、高脂肪飲食者

- 常用藥物:

- 二甲雙胍

- 常用檢查:

- 血脂檢查、血生長激素水平、肝臟超音波

原發性肥胖

也稱單純性肥胖,一般指無分泌異常的肥胖。

繼發性肥胖

有明確內分泌異常,或代謝異常可尋。

病因

小兒肥胖症的發生和能量攝入過多、活動量過少、遺傳因素、進食過快、飽食中樞與飢餓中樞調節失衡等多種因素有關。

能量攝入過多

攝入的營養超過機體代謝需要,多餘的能量便轉化為脂肪貯存體內,導致肥胖。

活動量過少

活動過少和缺乏適當的體育鍛煉是發生肥胖症的重要因素,即使攝食不多,也可引起肥胖。肥胖兒童大多不喜愛運動,形成惡性循環。

遺傳因素

肥胖有高度的遺傳性,目前認為肥胖的家族性與多基因遺傳有關。肥胖雙親的後代發生肥胖者高達70%~80%;雙親之一肥胖者,後代肥胖發生率約為40%~50%;雙親正常的後代發生肥胖者僅10%~14%。

進食過快,或飽食中樞和飢餓中樞調節失衡以致多食;精神創傷(如親人病故或學習成績低下)以及心理異常等因素亦可致兒童過量進食。

小兒單純性肥胖症在我國呈逐步增多的趨勢,目前約占5%~8%。肥胖有高度的遺傳性,目前認為肥胖的家族性與多基因遺傳有關。肥胖雙親的後代發生肥胖者高達70%~80%,雙親之一肥胖者,後代肥胖發生率約為40%~50%,雙親正常的後代肥胖率僅為10%~14%。

- 有肥胖家族史的兒童。

- 長期高糖、高脂肪飲食的兒童。

症狀

小兒肥胖症以疲勞感、呼吸淺快、用力時氣短或腿痛、皮下脂肪豐滿等症狀為主要特徵,有些患兒還常有心理上的障礙,如自卑等。

- 明顯肥胖兒童常有疲勞感,用力時氣短或腿痛。

- 嚴重肥胖者由於脂肪的過度堆積限制了胸廓和膈肌運動,使肺通氣量不足、呼吸淺快。

- 體格檢查可見患兒皮下脂肪豐滿,但分布均勻,腹部膨隆下垂,嚴重肥胖者可因皮下脂肪過多,使胸腹、臀部及大腿皮膚出現皮紋。

- 可能會出現足外翻、扁平足、下肢靜脈曲張等情況。

心理障礙

肥胖小兒性發育常較早,最終身高常略低於正常小兒。由於怕被別人譏笑而不願與其他小兒交往,故常有心理上的障礙,如自卑、膽怯、孤獨等。

- 若肥胖嚴重,則可併發低氧血症、氣急、紫紺、紅血球增多、心臟擴大或出現充血性心臟衰竭甚至死亡,稱肥胖-換氧不良症候群。

- 如若肥胖長期不能得到糾正,兒童會有代謝症候群,從而出現高血壓、高血脂、糖尿病等,甚至有些肥胖兒童會有肥胖生殖無能症。

- 部分患兒會由於體型肥胖產生自卑心理,影響正常的社交和學習。

- 長期關節負重過高,可能會導致關節痛、膝內外翻等。

- 患兒睡覺時可能會出現阻塞性睡眠呼吸中止症。

- 皮膚容易受到感染。

看醫

因為小兒肥胖症沒有及時干預治療,往往會影響孩子的新陳代謝,甚至導致兒童出現肥胖-換氧不良症候群等。所以當孩子有肥胖症狀以後,要及時地就醫診治。

當小兒出現因為肥胖導致低氧血症、氣急、紫紺、紅血球增多、心臟擴大或出現充血性心臟衰竭以後,就要及時帶兒童至醫院就診。

病人需就診於兒科或小兒內分泌科。

- 體重最近有什麼變化?

- 肥胖發生的時間?

- 喜歡什麼飲食?

- 有沒有氣急、紫紺等症狀?

- 有無其他疾病史?

血脂檢查

肥胖兒三酸甘油脂、膽固醇大多增高,嚴重病人血清β白蛋白也增高。

血生長激素水平

肥胖患兒常有高胰島素血症,血生長激素水平減低,生長激素刺激試驗的峰值也較正常小兒為低。

肝臟超音波

肝臟超音波檢查常見有脂肪肝。

常規檢查

包括身高、體重、胸圍、腰圍、臀圍、視力、視野、色覺等。

X線檢查

能顯示內臟的情況,觀察患兒是否出現內臟受壓。

- 小兒體重超過同性別、同身高參照人群均值20%以上者。

- 體格檢查可見患兒皮下脂肪豐滿,但分布均勻,腹部膨隆下垂,嚴重肥胖者可因皮下脂肪過多,使胸腹、臀部及大腿皮膚出現皮紋;因體重過重,走路時兩下肢負荷過重可致膝外翻和扁平足。

- 三酸甘油脂、膽固醇大多增高,嚴重病人血清β白蛋白也增高,常有高胰島素血症,血生長激素水平減低。

庫欣氏症候群

該病是由於皮質醇分泌長期過多引起蛋白質、脂肪、糖、電解質代謝的嚴重失調,及干擾了其他多種激素的分泌,從而會導致兒童出現滿月臉、水牛背、懸垂腹和鎖骨上窩脂肪墊等向心性肥胖。可以通過問詢兒童有長期大劑量應用糖皮質類固醇的用藥病史來和小兒肥胖症相鑑別。

治療

肥胖症的治療原則是減少熱能性食物的攝入和增加機體對熱能的消耗,使體內脂肪不斷減少,體重逐步下降。飲食療法和運動療法是兩項最主要的措施,藥物治療效果不能肯定,外科手術治療的併發症嚴重,不宜用於小兒。

對肥胖伴高胰島素血症的兒童可使用二甲雙胍,目的在於改善胰島素敏感性,增加葡萄糖氧化,減少肝糖輸出,從而起到減肥作用。

該病一般無手術治療。

飲食療法

鑑於小兒正處於生長發育階段以及肥胖治療的長期性,故多推薦低脂肪、低糖類和高蛋白食譜。低脂飲食可迫使機體消耗自身的脂肪儲備,但也會使蛋白質分解,故需同時供應優質蛋白質。糖類分解成葡萄糖後會強烈刺激胰島素分泌,從而促進脂肪合成,故必須適量限制。食物的體積在一定程度上會使患兒產生飽腹感,故應鼓勵其多吃體積大而熱能低的蔬菜類食品。

運動療法

適當的運動能促使脂肪分解,減少胰島素分泌,使脂肪合成減少,蛋白質合成增加,促進肌肉發育。肥胖小兒常因動作笨拙和活動後易累而不願鍛煉,可鼓勵和選擇患兒喜歡和有效易于堅持的運動,如晨間跑步、散步、做操等,每天堅持至少運動30分鐘,活動量以運動後輕鬆愉快、不感到疲勞為原則。運動要循序漸進,不要求之過急。如果運動後疲憊不堪、心慌氣促以及食慾大增均提示活動過度。

預後

小兒肥胖症初期進行合理的治療,能使大多數患兒的肥胖得到完全或大部分控制,預後一般較好。

小兒肥胖症積極進行治療可以治癒。

小兒肥胖症及時治療,一般不會影響自然壽命。

患兒需半個月到一個月複診一次,定期監測體重、呼吸、循環、血壓、體溫等,並且複查血脂、腹部超音波等檢查。

飲食

小兒肥胖症的飲食調理主要是採用低脂肪、低糖類和高蛋白食譜為指導原則。鼓勵患兒多吃蔬菜類食品,少食甜膩、油膩食物。

- 孕婦在妊娠後期要適當減少攝入脂肪類食物,防止胎兒體重增加過重。

- 父母肥胖者更應定期監測小兒體重,以免小兒發生肥胖症。

照護

小兒肥胖症的護理以促進病人體重下降為主,還需避免出現過度減肥出現的心慌等不良後果,同時防止兒童出現繼發性營養攝入不足。

- 加強心理調護,樹立患兒及家長的信心,恢復患兒對控制體重的毅力。

- 對於運動療法的患兒,要採取嚴密的監護措施,及時監測呼吸、循環、血壓、體溫等。

- 合理控制體重,避免體重下降過快引起的心慌、頭暈等。

- 保持良好的睡眠,有利於保持兒童機體代謝的平衡、協調,從而有助於減肥的良好效果形成。

- 避免食物單一,兒童要做到飲食多樣化、葷素搭配、營養均衡,避免食物種類過於單一導致的營養失衡。

預防

由於小兒肥胖症很大一部分和飲食、陳舊觀念等密切相關,所以孕婦定期產檢以及摒棄不良的陳舊觀念尤為重要,可以預防小兒肥胖症的發生。

對胎兒發育定期進行監測,並定期帶兒童至兒童保健科進行體重的篩檢;定期進行監測體重、呼吸、循環、血壓、體溫等,並且進行血脂、腹部超音波等檢查。

- 孕婦在妊娠後期要適當減少攝入脂肪類食物,防止胎兒體重增加過重。

- 要宣傳肥胖兒不是健康兒的觀點,使家長摒棄「越胖越健康」的陳舊觀念。

- 父母肥胖者更應定期監測小兒體重,以免小兒發生肥胖症。