顱腦損傷

概述

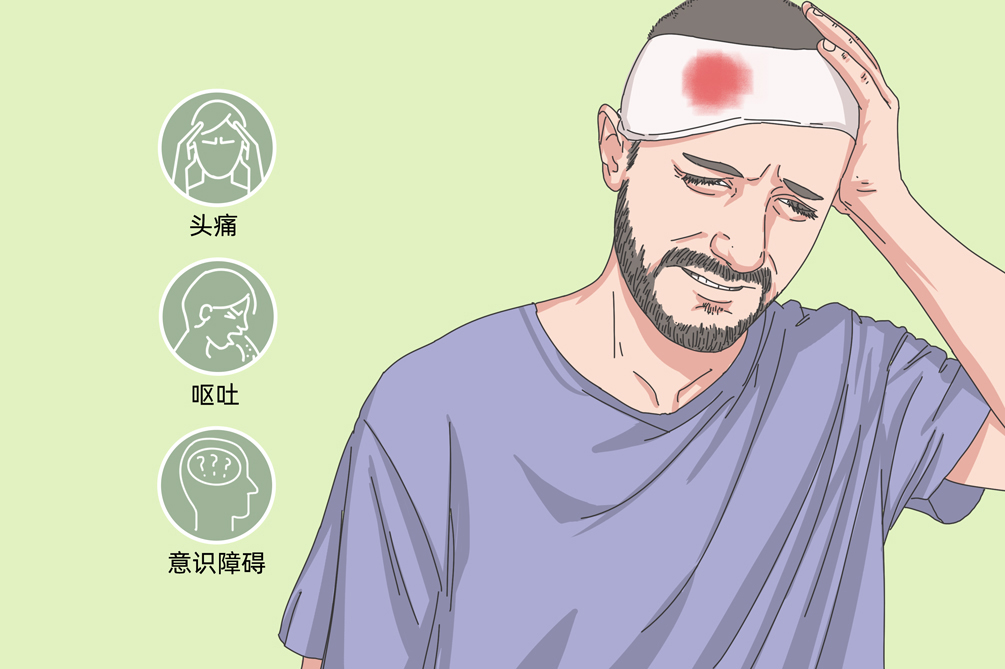

顱腦損傷是指由於外力作用於頭顱和腦所引起的損傷,主要原因有交通事故、墜落、跌倒、火器傷所引起。顱腦損傷屬於常見外傷,可以單處存在,也可以與其他損傷複合存在,是以意識障礙、頭痛、嘔吐等為主要表現的一類病症。

- 就診科別:

- 急診科、神經外科、呼吸內科、心血管內科

- 英文名稱:

- craniocerebral injury

- 疾病別稱:

- 腦損傷

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 腦疝、肺部感染、顱內感染、腦積水

- 治療周期:

- 需根據病人病情判斷治療周期

- 臨床症狀:

- 意識障礙、頭痛、嘔吐、生命體徵失調

- 好發人群:

- 受到鈍器、銳器傷或者墜、跌傷的人群

- 常用藥物:

- 甘露醇、 Glycerol Fructose 氯化鈉、 Valproic Acid 、 Omeprazole

- 常用檢查:

- X線平片檢查、頭顱CT檢查、頭顱磁振造影檢查

按損傷方式分類

閉合性損傷

腦組織與外界不相通,頭皮、顱骨和硬腦膜的任何一層保持完整。

開放性損傷

腦組織與外界相通,同時頭皮、顱骨、硬腦膜三層均有損傷。

按損傷部位分類

局部性腦損傷

當損傷的外力作用於局部腦組織時,可導致相應部位的損傷,病人可表現為肢體小腦萎縮症、記憶力及注意力減退、思維和綜合能力下降等。

瀰漫性腦損傷

當外力較強時,可出現瀰漫性腦組織損傷,病人可表現為不同程度的昏迷、自主神經功能障礙、持續植物狀態等。

按病情嚴重程度分類

檢查顱腦損傷時判斷病人的睜眼反應、言語反應和運動反應三項指標,確定三項反應的計分後,再累計記分,作為判斷傷情輕重的依據。

輕度腦損傷

評分為13~15分,傷後昏迷時間在20分鐘以內。

中度腦損傷

評分為9~12分,傷後昏迷時間在20分鐘至6小時內。

重度腦損傷

評分為3~8分,傷後昏迷時間6小時以上,或者在傷後24小時內出現意識惡化並昏迷6小時以上。

按損傷性質和血腫來源分類

按損傷性質可分為腦震盪、腦挫傷、腦裂傷(合稱腦挫裂傷)和顱內血腫。

按血腫來源和部位可分為硬膜外血腫、硬膜下血腫、腦內血腫。

病因

顱腦損傷約占全身損傷的15%~20%,常與身體其他部位的損傷複合存在,致殘率及致死率均居首位。多見於交通或工礦等事故、自然災害、意外事故以及各種器具對頭部的損害。

一般有兩種:一種是暴力直接作用於頭部引起的損傷,稱為直接損傷;另一種是暴力作用於身體其他部位,然後傳導至頭部所造成的損傷,稱為間接損傷。

直接損傷

- 加速性損傷:相對靜止的頭部突然受到外力打擊,頭部沿外力的作用方向呈加速運動而造成的損傷,稱為加速性損傷,例如鈍器擊傷。損傷部位主要發生在頭部著力點,即著力傷。

- 減速性損傷:運動著的頭部突然撞在靜止的物體後引起的損傷,稱為減速性損傷,例如墜落或跌倒時頭部被物體阻擋停止運動。此類損傷發生於著力部位,以及著力部位對側的腦組織及血管,即對沖傷。

- 擠壓性損傷:兩個或兩個以上不同方向的外力同時作用於頭部,顱骨變形造成的損傷,稱為擠壓性損傷,如車輪壓軋和新生兒頭顱產傷等。

間接損傷

- 病人墜落時雙下肢或臀部著地,外力經脊柱傳導至顱底,引起顱底骨折和腦損傷。

- 外力作用軀幹,引起軀幹突然加速運動,由於慣性作用,頭顱的運動落後於軀幹,運動的軀幹再快速帶動相對靜止的頭顱,在顱頸之間發生強烈的過伸或過屈,頭顱運動有如揮動鞭子末端的運動,造成顱頸交界處延髓與脊髓連接部的損傷,即揮鞭傷。

- 胸部突然遭受擠壓時,胸腔壓力突然升高,血液經上腔靜脈逆行,使上胸、肩頸、頭臉部的皮膚和黏膜以及腦組織出現彌散點狀出血灶,稱為創傷性窒息。

- 顱腦損傷的發病率在各種類型的損傷中居於首位,或者僅次於四肢骨折,占全身各部位損傷的15%~20%。

- 城市患病率高,死亡率反而較低,可能與農村條件差,病人得不到及時救治有關。

- 男性顱腦損傷發病率明顯高於女性,約為1.7~2.5:1。

- 在城市中交通事故占首位(31.7%),其次為外力打擊(23.8%),墜落傷占第三位。

- 農村中高空墜落傷占40.7%,為第一位,其次為跌傷(16.6%),交通事故占第三位(15.7%)。

受到鈍器、銳器傷或者墜、跌傷的人群。

症狀

顱腦損傷是較為常見的外傷,分為頭皮損傷、顱骨損傷以及腦損傷,三者可合併存在。臨床上病人多表現為意識障礙、頭痛、噁心、嘔吐、瞳孔散大等,可併發意識障礙、腦水腫、腦疝。

意識障礙

多數病人傷後可出現意識喪失,時間長短不一。意識障礙由輕到重,可分為嗜睡、朦朧、淺昏迷和深昏迷。

瞳孔變化

如果病人傷後一側瞳孔散大,對光反應消失,病人意識清醒,可由於動眼神經直接損傷所致;若雙側瞳孔不等大且多變,表明中腦損傷;若雙側瞳孔極度縮小,光反應消失,表明橋腦損傷;如果一側瞳孔先縮小後散大,光反應差,病人意識進行性加重,可表明小腦幕切跡疝;如果雙側瞳孔散大固定,對光反應消失,多為瀕危狀態。

顱內壓升高

血腫及腦挫裂傷繼發的腦水腫均可造成顱內壓升高,導致頭痛、噁心、嘔吐及生命體徵改變。顱內壓升高病人在昏迷前或中間清醒(好轉)期常有頭痛、噁心、嘔吐等顱內壓升高症狀,伴有血壓升高、呼吸和脈搏變慢等生命體徵改變。

神經系統體徵

如果病人腦部受損,傷後會立即出現偏癱等徵象,常見原因由於腦挫裂傷、腦內血腫等嚴重腦部損傷所致。逐漸會出現血腫壓迫功能區或腦疝的表現。

新生兒顱腦損傷

一般表現為頭皮血腫、顱骨變形、囟門張力高或者頻繁嘔吐。嬰幼兒以骨膜下血腫多見,容易鈣化;小兒易出現兵乓球樣凹陷骨折;學齡期兒童傷後反應重,生命體徵失調,易出現休克症狀,常有延遲性意識障礙表現。

老人顱腦損傷

傷後出現意識障礙時間長,生命體徵顯著改變,併發顱內血腫時初期症狀多不明顯,但嘔吐常見,症狀發展快。

重型顱腦損傷

病人受傷後出現電解質不平衡、意識障礙、高滲性高血糖、非酮症性昏迷、腦水腫、感覺障礙、呼吸障礙以及腦死亡等重症表現,治療以緊急搶救、清創以及手術治療為主。

腦疝

腦疝是顱腦損傷最嚴重的併發症,也是導致死亡的首要原因,需高度重視腦疝的預防及緊急處理。顱腦損傷中最常見的為小腦幕裂孔疝,常發生在起病數小時至一週以內,多見於基底節區出血,與血腫量大小及腦水腫占位效應相關。其次為枕骨大孔疝,常見於腦幹及丘腦下部損傷出血,與局部占位效應及腦脊髓液梗阻有關,預後較差。

肺部感染

顱腦損傷病人的肺部感染是最常見的併發症之一,也是發生率最高的併發症,尤其是伴有意識障礙的病人或老年病人,很容易併發肺部感染,並且是導致死亡的主要原因之一。病人肺部感染的主要特點是通常為兩肺感染,右肺更多見,痰培養提示病原菌以G-桿菌、球菌多見。其原因主要包括誤吸、舌後墜、長期臥床等。

顱內感染

顱腦損傷病人在排除其他發熱原因後,若體溫持續5~7天不退,或下降後又上升,伴有頸項強直,應考慮顱內感染。應嚴密觀察熱型及持續時間,在下降後又上升,應考慮顱內感染。必要時腰穿送檢腦脊髓液常規和生化檢查確診。

腦積水

腦積水為顱腦損傷常見的併發症,發生率為3.2%,其中由腦幹、小腦出血引起者多見。主因血液破入腦室系統,阻塞腦脊髓液循環通路,如室間孔、中腦導水管及小腦延髓池。急性腦水腫主要臨床表現為血壓持續升高不降、神志逐漸昏迷、頭痛、嘔吐等高顱內壓表現。

癲癇發作

腦對急性損傷的反應主要為局部或全身痙攣,此症狀臨床上稱之為外傷性癲癇。腦出血併發癲癇發生率為4.5%~12.4%,外傷性癲癇是顱腦損傷常見的併發症之一,是繼發與腦損害引起的癲癇性發作的一種臨床症候群。其頻繁發作特別是全面強直陣攣發作,可致腦缺氧,加重腦損害,使病情惡化。

泌尿系感染

顱腦損傷病人絕大多數需要留置導尿管,極易導致泌尿系感染,發生率較高,占11.6%,但均非致死性。

褥瘡

褥瘡是顱腦損傷急性期最易出現的併發症,特別是肥胖者,發病因素主要為病人長時間臥床所致。應勤翻身,避免皮膚持續受壓時間過長,骨隆突及受壓處給予按摩,促進局部血液循環,並加強營養,提高機體抵抗力。

看醫

顱腦外傷發病率占創傷的10%~20%,致死率居第一位,需及時就診,完善相關檢查,必要時行外科手術治療。

遭受外傷或者腦部撞擊傷後,病人出現意識障礙、頭痛、噁心、嘔吐、瞳孔散大等表現,需要第一時間就醫。

- 顱腦損傷後出現出血、昏迷、意識障礙等危急症狀,先去急診就診。

- 如果情況較輕,可以選擇先去神經外科就診。

- 若病人出現其他嚴重不適反應或併發症,如呼吸困難、心律失常等,可到相應科別就診,如呼吸內科、心血管內科等。

- 造成頭部損傷的原因是什麼?

- 有無頭痛、嘔吐等不適症狀?

- 什麼時候發生的頭部損傷?

- 來醫院之前做過什麼急救措施?

- 有無高血壓、糖尿病等基礎性疾病?

體格檢查

對傷口的位置、大小、出血情況、形狀、深淺以及是否合併感染進行初步了解,對接下來的處理方案以及需要做的影像學檢查,以及實驗室檢查提供大致方向。

實驗室檢查

通過抽血化驗,檢測病人的出血情況、有無感染等,了解病人的基本身體狀況,同時還需進行尿液檢查,了解病人的腎臟、肝臟等系統的基本情況,對後期治療具有指導作用。

頭顱X線檢查

X線平片檢查包括正位、側位以及創傷部位的切線平片,有助於顱骨骨折、顱內積氣、顱內骨片或者異物診斷。

頭顱CT檢查

CT檢查可迅速反映損傷範圍以及程度,還可以動態觀察疾病的發展和轉歸,但對於等密度、顱底、腦幹內或者體積較小的病變診斷有一定的困難。

顱腦磁振造影檢查

對於等密度硬膜下血腫、輕度腦挫裂傷、小灶性出血、外傷性腦梗塞以及位於顱底或者顱後窩等部位的薄層血腫,磁振造影檢查有較好的診斷結果。

腰椎穿刺

判斷病人腦脊髓液的情況,檢查是否存在血性腦脊髓液以及顱內感染等,但腰椎穿刺時應注意昏迷的病人以及已經確定存在腦內壓高的病人禁用腰椎穿刺,同時穿刺部位如果存在感染,也不可進行穿刺,防止腦內感染。

- 具有頭部外傷史。

- 出現意識障礙、頭痛、噁心、嘔吐、瞳孔散大等臨床表現。

- 排除服用鎮靜藥物、休克等影響因素。

- 頭顱CT檢查提示腦內血腫,表現為在腦挫裂傷附近,或深部白質內,可見圓形或不規則高密度或混雜密度血腫影等。

顱腦出血、梗死

腦出血或者腦梗塞的病人可伴有不同程度的意識障礙、頭痛、嘔吐等相關臨床症狀,可結合病人病史以及相關檢查明確診斷。

腦血管性疾病

包括動脈瘤、動靜脈畸形等。破裂動脈瘤或者動靜脈畸形病人可出現頭痛、嘔吐等不適症狀,需行全腦血管造影明確診斷。

治療

由於顱腦損傷多由於外傷所致,需根據病人病情的嚴重程度,給予一定的干預措施。臨床中主要遵循初期和長期、積極而理性、綜合治療和全面達標、治療措施個體化等原則。

未到醫院儘量不要移動病人,如果出血嚴重,應進行按壓止血,防止失血過多導致休克。

到醫院後病人家屬盡力配合醫生救助,具體如下:

- 鎮靜劑治療:可以緩解病人的焦慮情緒,同時具有保護大腦的功能,減輕因為創傷給大腦造成的損害,常見藥物有 Diazepam 等。

- 氣管插管:這是一項有創治療,用於病人出現呼吸不順的情況,保持病人呼吸通暢,並可以對病人提供氧氣,但可能刺激迷走神經反射,從而導致病人出現呼吸驟停等。所以進行氣管插管時應與病人家屬進行溝通,同時希望病人家屬可以理解和配合。

脫水劑

- 甘露醇注射液:治療腦水腫、顱內壓升高的病人,適用於各種原因引起的腦水腫,降低顱內壓,防止腦疝,會引起水、電解質不平衡,腎功能障礙、栓塞性静脉炎等不良反應。

- Glycerol Fructose 氯化鈉注射液:適應於腦外傷、腦腫瘤等引起的急慢性顱內壓升高、腦水腫,無特殊不良反應,偶有搔癢、皮疹、噁心等現象。

- 呋塞米注射液:治療水腫性疾病、高血壓危象等,易引起水、電解質不平衡。

抗癲癇、抗驚厥類藥物

- 注射用 Valproic Acid :適應於腦外傷、腦腫瘤等病人抗癲癇,可引起錐體外反應、肝腎功能異常等。

- Diazepam 注射液:適用於抗癲癇、抗驚厥,靜脈注射為治療癲癇持續狀態的首選藥。

- Phenobarbital 鈉:適用於抗驚厥、抗癲癇,可有嗜睡、眩暈等不良反應。

降血壓類藥物

- 硝普納:適應於高血壓急症、高血壓危象、高血壓腦病等,副作用主要為低血壓、肌肉抽搐、焦慮等不良反應。

- 烏拉地爾注射液:適用於高血壓危象、頑固性高血壓,注意血壓驟降可引起心搏過緩,造成的心臟驟停。

其他藥物

- 預防和治療應激性潰瘍類藥物,如 Omeprazole 或者西米替丁。

- 促進腦功能類藥物,如醒腦靜,或者 Oxiracetam 等。

- 補充血容量、改善微循環類藥物,如複方右旋糖酐、人血白蛋白等。

顱腦損傷的手術原則是救治病人生命,恢復神經系統重要功能,降低死亡率和致殘率。手術治療主要針對開放性顱腦損傷、閉合性顱腦損傷伴有顱內血腫或因腦外傷引起的合併症或後遺症,主要方式包括大骨瓣減壓術、開顱血腫清除術、清創術、凹陷性骨折整復術和顱骨缺損修補術。

預後

顱腦損傷多由於外傷所致,如果積極手術治療可恢復神經系統重要功能,降低死亡率和致殘率。同時預後也與病情輕重、損傷部位相關,出現嚴重併發症者預後兇險,嚴重顱腦損傷多遺留後遺症而影響預後。但若病人未得到及時治療,病人可能會因為出血、腦水腫、腦疝等併發症威脅病人生命,所以如果出現顱腦損傷,一定要及時進行治療,以降低致死率以及致殘率。

顱腦損傷嚴重者治療後尚不能完全治癒,可遺留一定的後遺症。

顱腦損傷病人如果護理得當,治療及時,一般不會影響自然壽命。

顱腦損傷病人術後一個月複查頭顱CT,未見異常可半年門診隨訪一次。

飲食

顱腦損傷病人無意識障礙、吞咽困難者,應進食高熱量、高蛋白、易消化的食物,促進損傷的修復。傷後第一天需禁食,無嘔吐的病人可進食流質或者半流質食物。如果病人並無咀嚼、吞咽困難,可過渡至軟食。

- 初期胃腸功能未恢復時應儘量少進食牛奶、豆漿及含糖量食物,防止產氣過多引起腸脹氣。

- 伴有消化道出血的病人應當禁食,出血停止後可進食流質,如米湯、牛奶。

- 避免刺激性食物,如辛辣食品、油炸食品等。

- 多吃蛋白含量高的食物,如牛奶、雞蛋、瘦肉、排骨、魚蝦,同時配合水果、蔬菜等,保持合理的膳食,少食多餐,促進顱腦損傷的恢復。

照護

顱腦損傷病人可能需要長期臥床,護理主要預防肺部感染、褥瘡、深靜脈栓塞等併發症。

- 病人處於感覺舒適的抗痙攣模式、防止攣縮的體位,頭部不宜過低,定期翻身,預防褥瘡、腫脹和攣縮。

- 生命體徵平穩、神志清楚者,應儘早進行深呼吸、肢體活動、床上活動和坐起、站立,防止壓瘡、下肢靜脈栓塞形成。

- 保持呼吸道通暢,定期拍背,輔助排痰,預防肺部感染。

觀察病人生命體徵變化,有高血壓病人可在家自行檢測血壓變化。

顱腦外傷的病人可伴有不同程度的精神障礙,因此家屬應當24小時陪護,熟悉病人的心理狀態、社會支持能力,給病人創造良好的人際空間,使病人最大程度地恢復生理、心理以及社會適應能力。

預防

顱腦損傷多由於交通事故或者意外事故所致,可在日常生活中加強防護,減少事故的發生。

- 對於騎摩托車的病人一定要佩戴頭盔,控制好車速,避免發生相撞。

- 對於開車的駕駛員,要系好安全帶,防止急剎車引起的頭部的損傷。

- 對於發生意外的車禍以後,可能會造成顱腦損傷,一般要戴上護頸,防止頸部和顱內的損傷。

- 對於工地的工人,戴上安全帽,防止墜落。

- 對於嬰幼兒,家長應密切關注,避免搖晃嬰幼兒或讓其從高處跌落。