先天性巨結腸

概述

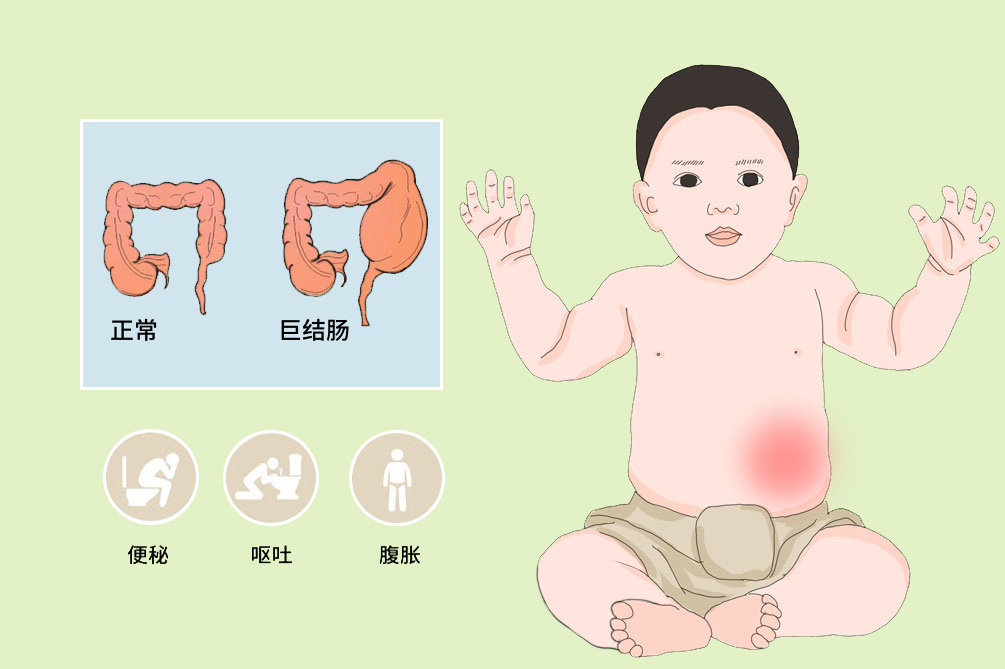

先天性巨結腸是由於直腸或結腸遠端無神經節細胞而發生痙攣性收縮,喪失蠕動和排便功能,使近端結腸蓄便、積氣,而繼發擴張、肥厚,逐漸形成巨結腸改變。該病情主要表現為便秘、嘔吐、腹脹、呼吸困難等,可通過手術治療達到較好的預後。

- 就診科別:

- 兒科、新生兒科

- 英文名稱:

- Hirschsprung discase

- 疾病別稱:

- 赫什朋病

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 是

- 併發疾病:

- 小腸結腸炎、腸穿孔、營養不良、貧血、感染

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

- 便秘、嘔吐、腹脹、呼吸困難

- 好發人群:

- 有該病家族史、胚胎12週前母親有感染者、有代謝失調史的患兒

- 常用藥物:

- 乳果糖、開塞露

- 常用檢查:

- X線立位腹平片、X線鋇劑灌腸、直腸肛門測壓、直腸切片檢查、血液常規、C反應蛋白、便常規、血氣分析、生化檢查

該病情根據病變累及範圍不同可分為:

短段型先天性巨結腸

主要病變位置在直腸中、遠段。

常見型先天性巨結腸

病變位置在肛門到直腸近端。

長段型先天性巨結腸

病變位置從肛門延長到降結腸或橫結腸。

全結腸型先天性巨結腸

病變位置在升結腸。

全腸型先天性巨結腸

病變位置波及全部結腸。

病因

腸壁神經節細胞減少或缺如是引起先天性巨結腸的常見原因,先天性巨結腸是一種先天性發育停頓。該病是遺傳與環境因素的聯合作用致病,為多基因或多因素遺傳病,具體病因包括遺傳基因突變和環境因素兩方面,該病情好發於有該病家族史人群,以及胚胎12週前母親有感染、代謝失調等的患兒。

家族性和遺傳基因突變

目前已發現有5個突變基因與先天性巨結腸密切相關,公認長段型病人有家族遺傳傾向,且病人病情更嚴重。

環境因素

胚胎12週以前,若存在病毒感染、代謝失調、胎兒局部血運障礙或遺傳等因素,可導致神經發育停滯,使遠端腸管神經節細胞缺乏。發育停頓越早,無神經節細胞腸段越長,故遠端的直腸、乙狀結腸受累機會最多。

先天性巨結腸在先天性消化道畸形中發病率僅次於肛門直腸畸形,國內資料顯示約4000人中有1例,男多於女,男女之比是4:1,有家族性發病傾向,首次就診多在新生兒期,可併發其他先天性畸形。

- 有該病家族史人群。

- 胚胎12週前母親有感染以及代謝失調等史的患兒。

症狀

先天性巨結腸的臨床表現輕重程度不一,可在新生兒期出現腸阻塞表現,也可能僅有輕度便秘而達到成人期,部分病人可出現發熱、吃奶差、拒奶、嘔吐膽汁、便秘與腹瀉交替、水電解質不平衡、中毒性休克、營養不良、貧血等症狀,該病情可併發小腸結腸炎、腸穿孔以及繼發各種感染。

典型症狀為生後不排胎便或排胎便時間延遲,生後2~6天出現便秘、腹脹、嘔吐膽汁樣或糞便樣物質,灌腸後部分能緩解,但症狀會反覆,且灌腸效果會越來越差。

部分病人可能會出現吃奶差、拒奶、發熱、營養不良、貧血、便秘與腹瀉交替、嘔吐膽汁、水電解質不平衡、中毒性休克等。

小腸結腸炎

是最常見和最嚴重的併發症,尤其是新生兒期,由於胎糞梗阻及細菌感染而導致,患兒可出現全身情況突然惡化、頑固性腹脹、拒奶、嘔吐膽汁、便秘和腹瀉交替,可有高熱、水電解質不平衡,嚴重者可短期內死於中毒性休克,病程反覆遷延,炎症頑固難治。

腸穿孔

有的先天性巨結腸以腸穿孔為首發表現,併發小腸結腸炎時腸穿孔機率更大,以乙狀結腸和盲腸穿孔最多見,可引起腹膜炎。

全身併發症

多伴有營養不良、貧血,易繼發各種感染。

看醫

對於存在先天性巨結腸高危因素患兒,孕期母親應規律產檢,生後應密切觀察大便、腹部情況,若出現典型症狀,需儘早到兒科或新生兒科就醫,做X線檢查、便常規、血氣分析等檢查確診,該病情需要與胎糞便秘、胎糞栓塞、腸閉鎖以及新生兒腹膜炎相鑑別。

對於存在先天性巨結腸高危因素患兒,如有該病家族史或孕12週前有導致神經發育停滯原因者,生後需密切觀察大便及腹部情況,若有嘔吐膽汁樣或糞便樣物質、腹脹、便秘等表現,需高度警惕該病可能,需立即就醫。

- 針對該病情,若是綜合醫院,就診兒科或新生兒科。

- 若是兒童醫院,就診於新生兒科。

- 因為什麼來就診的?

- 大便的次數及性狀?

- 目前都有什麼症狀?(如嘔吐、腹脹、發熱等)

- 是否有以下症狀?(如吃奶差、拒奶等症狀)

- 既往有無其他的病史?(如家族中有無類似病人?母親孕12週前有無導致神經發育停滯病因?)

X線檢查

立位腹平片可見低位結腸阻塞,腸管擴張,可見液平面,消化道造影為主要診斷方法。新生兒由於近端結腸尚未擴張,故有20%病例不能確診。

X線鋇劑灌腸

X線下鋇劑灌腸為常用而主要的診斷方法,是判定病變範圍和選擇術式的重要依據。

便常規

便常規可見紅血球及白血球增多,可見肉眼血便。

血液常規、C反應蛋白

若是合併感染,白血球計數可降低或升高,嗜中性白血球百分數及CRP均可升高,合併敗血症時可伴有血紅素及血小板下降。

血氣分析

病情嚴重時可出現電解質及代謝失調,血氣分析可見pH值、BE均減低,電解質不平衡。

生化全項

生化全項可出現電解質不平衡、二氧化碳結合力減低、低蛋白等。

直腸肛管測壓

具有經濟、簡便、快速而安全,以及無損傷性、可反覆檢測等優點,腸活體檢查或肌電圖檢查臨床上應用較少。

醫生根據病史、輔助檢查可診斷此病情。

病史

排胎便延遲、嘔吐,反覆腹脹、便秘進行性加重。

輔助檢查

肛門指診

可刺激排便,有時可觸及巨大糞塊。

X線檢查

- 腹部立位平片,多顯示低位不完全性腸阻塞,近端結腸擴張,骨盆腔無氣體或少量氣體。

- 鋇灌腸,診斷率在90%左右,可顯示痙攣腸段的長短和結腸擴張的程度和範圍,呈「漏斗狀」改變,痙攣段及其上方的擴張腸管排鋇功能差,若黏膜皺襞變粗,呈鋸齒狀變化,則提示伴有小腸結腸炎。

直腸、肛門測壓檢査

正常的直腸肛管反射消失,2週內新生兒可出現假陰性,故不適用。

直腸切片檢查

HE常規病理示黏膜下層神經節細節消失,組化染色示乙醯膽鹼酯酶強陽性。

胎糞性便秘、胎糞栓塞

胎糞黏稠聚集在直腸內,新生兒腸蠕動較弱,不能將其排出,生後數日可無胎糞排出,多發生於早產兒,與先天性巨結腸相似,灌腸後清除胎糞症狀可緩解,並無反覆便秘現象。

腸閉鎖

迴腸末端或結腸閉鎖,表現為低位性腸阻塞,灌腸無胎便排出,立位腹平片可見多個大液平,整個下腹部空白無氣。

新生兒腹膜炎

新生兒敗血症、臍部感染均可發生腹膜炎,表現為嘔吐、腹脹、便秘或腹瀉,與先天性巨結腸症狀相似,但無胎便排出延遲病史。

治療

由於新生兒先天性巨結腸輕症可內科保守治療,如維持營養及水電解質平衡、控制感染和藥物治療,重者根據情況需手術治療。

維持營養及水電解質平衡

不能進食者需給予靜脈營養,電解質不平衡者需糾正電解質不平衡,維持內環境穩定。

控制感染

合併感染者需給予積極抗感染治療,必要時球菌、桿菌均應覆蓋到。

在採取手術治療之前,可先行藥物治療,使患兒達到每天或隔天排便1次,以解除低位腸阻塞症狀為藥物治療的主要目的。通過藥物治療,大部分患兒可以維持排便4~6個月。

開塞露

開塞露為臨床維持,促進排便最常用藥物,也可使用甘油栓塞肛。

潤滑劑或緩瀉劑

潤滑劑或緩瀉劑的用藥量可以根據糞便性狀及次數酌情加減,以助每日排便,臨床常用乳果糖、低聚果糖、聚乙二醇等。

結腸造瘺術

非手術治療無效,又不能實施根治性手術時的過渡性治療措施。

根治手術

將有病變的結腸連同乙狀結腸、直腸一段缺少神經節細胞的腸段切除,然後做結腸-直腸吻合術,該技術已越來越成熟。

預後

近年來有較大改善,國外普遍用腹腔鏡行根治術,損傷小,手術治療後很少死亡,病死率為3%~4%。但新生兒期併發腸炎時病情可急劇惡化,有時危及生命,根據治療方法進行具體的複診。

先天性巨結腸可治癒,但部分病人術後可發生大便失禁、便秘、感染、吻合口狹窄等。

先天性巨結腸患兒若發生重症腸炎,可短期內死於中毒性休克,自然轉歸預後差,手術順利者大部分能存活。

根據治療方法複診時間不同,內科療法有效的患兒根據臨床表現酌情選擇治療方法,可於患兒3個月~1歲行根治術,根治手術需每周擴肛1~2次,共3個月。

飲食

先天性巨結腸嚴重者需禁食、使胃腸減壓。治療結束,情況好轉後,鼓勵病人多飲水,多吃新鮮水果、蔬菜等高纖維食物,防止便秘。

照護

注意防治繼發感染,注意一般情況的護理及訓練排便習慣,新生兒需注意觀察胎便排出情況,注意有無腹脹、嘔吐等表現,注意呼吸、循環、尿量等表現,注意有無四肢末梢涼、發紺等情況。針對該病情,家長要特別注意患兒的表現,及時到醫院就診。

- 做好患兒肛門清潔,不能兜尿布。

- 堅持排便訓練數月至數年,培養定時排便習慣,每次力求排空大便。

- 調整好飲食種類,防止腹瀉。

新生兒需注意觀察胎便排出情況,注意有無腹脹、嘔吐等表現,注意呼吸、循環、尿量等表現,注意有無四肢末梢涼、發紺等情況。

新生兒及嬰幼兒能力差,病情變化時不會用言語表達,病情變化快,需密切觀察,若家長感覺患兒出現病情變化,需及時到醫院就診。

預防

先天性巨結腸要求孕期注意防治感染,定期產檢,產前家族中若有先天性巨結腸病人,需酌情行基因檢查。目前先天性巨結腸沒有特異性的預防方式,一般建議母親孕期避免接觸有害物質,定期進行產前體檢,可能會減少疾病的發生。

母親孕初期注意防治感染,定期產檢,產前家族中若有先天性巨結腸病人,需酌情行基因檢查。

- 母孕初期注意防治感染,定期產檢。

- 產前家族中若有先天性巨結腸病人,需到專業機構酌情行基因檢查。

- 存在高危因素患兒生後需密切觀察,有情況需立即送診就醫。