偏癱

概述

偏癱又稱半身不遂,是指一側上、下肢體癱瘓,常伴有同側中樞性顏面神經麻痹和舌癱。如為優勢半球病變,則伴有失語症。偏癱病人的病變多在對側大腦半球內囊附近,見於腦血管病、炎症、腫瘤等。內囊損傷後可表現為「三偏」症候群,即偏癱、偏盲、偏身感覺障礙。

- 就診科別:

- 神經內科、神經外科、急診科

- 英文名稱:

- hemiplegia

- 疾病別稱:

- 半身不遂

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 肺部感染、下肢靜脈栓塞

- 治療周期:

- 長期治療

- 臨床症狀:

- 同側上下肢體癱瘓、口角歪斜、流涎

- 好發人群:

- 腦中風病人、合併基礎疾病人群、有家族遺傳病史者

- 常用藥物:

- 阿斯匹靈、 Edaravone 、維他命B、肉毒桿菌毒素

- 常用檢查:

- 頭顱CT、磁共振成像(磁振造影)、頸動脈都卜勒超音波

按臨床表現分類

遲緩性偏癱

表現為一側上下肢隨意運動障礙伴有不明顯的肌肉張力低下,隨意肌麻痹明顯,臉部不隨意肌則可不出現麻痹,如胃腸運動、膀胱肌等均不發生障礙。

痙攣性偏癱

一般由遲緩性偏癱移行而來,其特點是明顯的肌肉張力增高。上肢的伸肌群及下肢的屈肌群癱瘓明顯,肌肉張力顯著增高,故上肢表現為屈曲,下肢伸直,手指呈屈曲狀態,被動伸直手有僵硬抵抗感。

輕偏癱

在偏癱極輕微的情況下,如進行性偏癱的初期或一過性發作性偏癱的發作間隙期,癱瘓輕微,如不仔細檢查易於遺漏。

意識障礙性偏癱

表現為突然發生意識障礙,並伴有偏癱,常有頭及眼各一側偏斜。

按疾病發展時間分類

急性偏癱

起病急,症狀可在數分鐘內或數小時內達到高峰,常由腦中風(出血或缺血性)或者外傷導致。

亞急性偏癱

指病情在數天或數周內逐漸發展,常見於硬膜下血腫。

慢性偏癱

指病情在數月之內逐漸,常見於慢性硬膜下血腫、腫瘤壓迫等。

病因

引發偏癱的最常見原因為腦中風,多為缺血性腦中風。此外,出血性中風、自身免疫性疾病、外傷等疾病,也可通過損傷腦部相關神經進而發生偏癱。

腦中風

缺血性腦中風是引起偏癱的最主要原因,腦中風病人損傷腦部血管及腦組織,引起相應部位功能受損,內囊附近受損時,出現偏癱。

高血壓

腦梗塞、腦出血病人多合併高血壓,高血壓損傷全身血管,涉及腦部重要供血動脈時,易發生出血或缺血,進而發生偏癱。

心臟病

心臟病病人已發生附壁血栓,栓子脫落易造成血管閉塞,引發腦血管病,出現偏癱。

外傷

大腦或者脊髓受損引起,如車禍或者運動傷害等原因導致偏癱。

中風

由於頸部或者大腦中的動脈發生阻塞或顱內動脈破裂,從而導致大腦支配運動的神經受損,進而引起偏癱。

高血壓

腦梗塞、腦出血病人多合併高血壓,高血壓損傷全身血管,涉及腦部重要供血動脈時,易發生出血或缺血,進而發生偏癱。

心臟病

如瓣膜疾病、心律不整易形成心源性小栓子,栓子脫落導致腦血管管腔阻塞。

飲食習慣

高鹽、高脂飲食、酗酒都會損傷血管。

其它

如生氣、情緒激動、過度勞累、寒冷、妊娠、突然坐起以及用力過猛等,均易誘發偏癱。

偏癱多見於40歲以上的中老年,多合併高血壓、糖尿病等基礎疾病。引發偏癱最常見原因為腦中風,約55%~75%的腦中風病人伴有偏癱的表現,在兒童中偏癱的發生率為0.6%~1%。

- 腦中風病人:腦中風是偏癱的最主要原因。

- 合併基礎疾病人群:合併高血壓、糖尿病等基礎疾病時,腦部血管情況較差,容易發生急性腦血管病事件,出現偏癱。

- 有家族遺傳病史者:家族中有患此病者,發病風險增加。

- 外傷如車禍、高空墜落等傷及到脊柱的病人,有很大可能會引起偏癱。

症狀

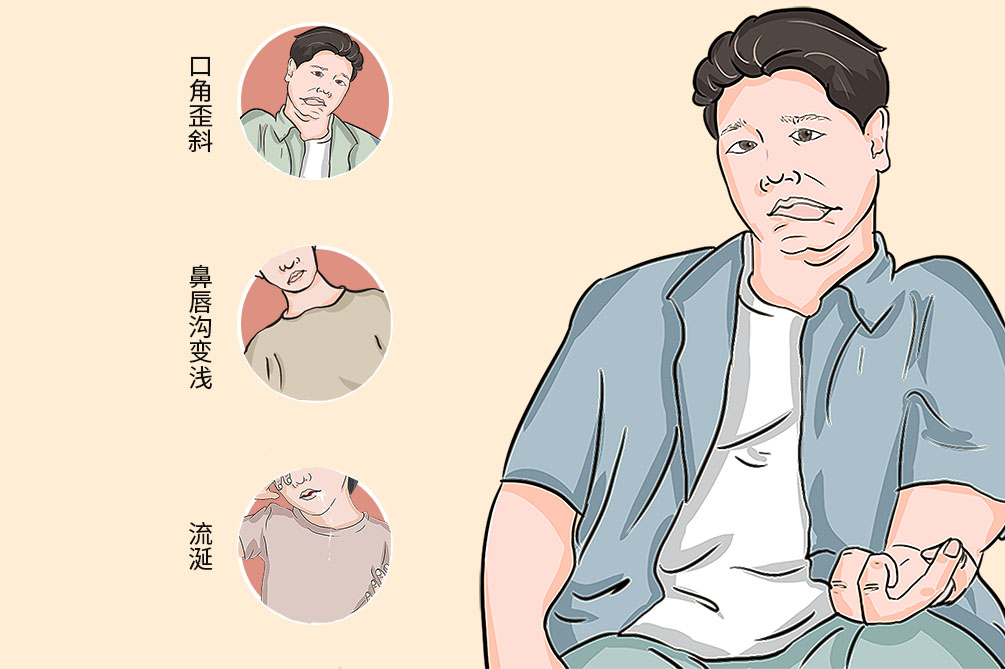

偏癱病人除一側上下肢癱瘓外,常伴有同側中樞性顏面神經麻痹和舌癱。表現為口角歪斜、鼻唇溝變淺、臉部麻木等症狀,少數病人可伴有吞咽功能障礙、意識障礙等症狀。

一側肢體上下肢癱瘓

受損部位對側肢體不受支配。

中樞性面舌癱

病人口角歪斜、鼻唇溝變淺、流涎等症狀。

墜積性肺炎

長期臥床病人主動排痰能力減弱,可出現墜積性肺炎。

肌痙攣

為肌肉自發性強制性收縮,長期臥床者局部血管神經受壓引起。

肌萎縮

特別是患側,活動受限易肌肉萎縮。

血壓升高

偏癱多有腦中風引起,腦中風發生時多血壓升高。

頭痛

腦出血引起的偏癱可伴有頭痛。

肌肉張力增高

痙攣性偏癱病人肌肉張力明顯增高。

意識障礙

意識障礙性偏癱表現為突然性意識障礙,常伴有頭和眼睛各偏向一側。

肺部感染

偏癱病人行動不便,長期臥床易形成肺部感染。

下肢深靜脈栓塞

患側肢體無自主活動,靜脈血回流受限,易形成下肢深靜脈栓塞。臨床表現為患側肢體腫脹、局部皮膚溫度升高,嚴重者可出現發紺及肢體壞死。

壓瘡

長期臥床病人局部長期受壓易形成壓瘡,是偏癱病人最常見的併發症。如果病人家屬護理不好,使偏癱病人的體位長期處於一種不科學,甚至錯誤的狀態下,必定會造成偏癱病人病患部位壓瘡叢生,會嚴重降低偏癱病人的生活質量和身心健康。

吞咽功能障礙

當病變部位涉及咽部肌肉時,可出現吞咽嗆咳、費力等功能障礙。

膀胱直腸功能障礙

病人自主神經功能受損,可出現尿便失禁,常腹瀉或便秘等。

尿路、肺部、消化系統等身體內部系統感染

長時間的臥床或是保持一個體位,由於長時間的擠壓、廢置,身體內部系統功能就會逐漸退化。相繼產生各種功能性障礙,給病人的正常身體活動帶去阻礙,從而出現諸如尿路感染、肺部感染、骨質疏鬆、消化系統感染等併發症。

看醫

偏癱症狀多為腦中風引起,當相關症狀發生,如臉部麻木、口角歪斜時應立即就醫,以免延誤病情。醫生根據不同病情、不同發病時間、病因等,採取針對性的治療。但要注意本病要與多發性硬化、顱內占位性病變、假性偏癱、壓迫性脊髓病相鑑別。

- 當病人出現一側肢體無力,需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 基礎疾病較多的中老人出現明顯的肢體運動或感覺障礙,應該及時就醫。

- 當出現肺部感染、下肢深靜脈栓塞等併發症,應立即就醫。

- 大多數病人優先考慮去神經內科、神經外科。

- 出現肺部感染症狀,可以去呼吸科。

- 出現危急情況,伴有劇烈的頭疼、受過撞擊或出現感覺障礙,須及時前往急診科。

- 因為什麼來就診的?

- 目前都有什麼症狀?

- 目前的症狀持續多長時間?

- 有無以下症狀?(頭暈、頭痛等)

- 有無高血壓、糖尿病等基礎疾病?

體格檢查

偏癱病人進行嚴格的神經內科體格檢查有助於疾病的定位診斷。

血液常規

通過檢查血液常規明確病人是否存在感染。

心電圖

偏癱病人常規應做心電圖,明確是否由心臟異常引起。

頭顱CT

在發病初期可鑑別引起偏癱的原因是腦出血,還是腦梗塞。

頭顱核磁

與頭顱CT相比,頭顱核磁可以發現更小灶的梗死。

經顱都卜勒及頸動脈超音波

監測顱內及頸部大血管是否已經受到累及。

增強CT

當其他檢查發現顱內外血管可能病變時,增強CT有助於明確診斷。

中老年病人,多有高血壓、糖尿病、高脂血症病史,結合病人臨床表現、神經系統查體、以及影像學檢查可做出診斷。

多發性硬化

多發性硬化是一種中樞神經系統脫髓鞘疾病,可有偏癱症狀,但多為不對稱性,且病人多有視力障礙,磁振造影可鑑別。

顱內占位性病變

病人可有癱瘓等表現,顱內壓一般較高,伴有頭痛,磁振造影和CT有助於鑑別。

假性偏癱

如小腦萎縮症可表現為運動不協調,平衡障礙。錐體外疾病主要為大腦基底節病變引起,可有肌肉張力障礙。

壓迫性脊髓病

表現為病變平面以下同側上下肢癱,伴感覺障礙,核磁可鑑別。

治療

偏癱的治療以治療原發病為主,當病人合併高血壓、糖尿病等危險因素,出現一側肢體無力麻木等症狀時應及時就醫,以免延誤病情。治療方法有藥物治療、物理治療、復健治療、職業治療、中醫治療等。

發病期間需注意休息,適當活動患肢,避免發生下肢深靜脈栓塞及褥瘡。

患有高血壓、糖尿病、高脂血症等基礎病的病人需控制血壓(收縮壓<185mmHg,舒張壓<110mmHg),監測血糖(控制在7.8mmol/L~10.0mmol/L),低鹽、低脂,糖尿病飲食。

阿斯匹靈

為抗血小板聚集藥,對於發病24小時內且無禁忌症的非心源性輕型腦梗塞病人(NIHSS評分≤3分),可儘早給予阿斯匹靈聯合保栓通的雙重抗血小板治療,雙抗治療持續時間不超過3週。

Edaravone

Edaravone 是一種抗氧化劑和自由基清除劑,能改善神經功能缺損。

維他命B

為神經營養性藥物,可促進神經功能的恢復。

肉毒桿菌毒素

可使肌肉鬆弛,肌肉痙攣或僵硬者可使用。

偏癱一般無需手術治療。

包括肌力訓練、肌肉牽伸訓練、電子生物反饋等。

包括針灸、藥熏、按摩、穴道磁療等。

復健治療

偏癱病人的復健治療極為重要,病情穩定後應儘早進行。復健的目標是減輕腦中風引起的功能缺損,提高病人的生活質量。

急性期復健治療

被動活動患肢,經常變換體位,防止壓瘡、下肢靜脈栓塞、泌尿及呼吸道感染的發生。

恢復期復健治療

恢復初期以促進主動活動為主,加強患肢主動活動。恢復後期以糾正異常運動模式、促進精細活動、能恢復日常活動為主。

後遺症期復健治療

加強已有功能的進一步恢復,防止肌肉張力和痙攣的加重。

職業治療

鍛煉病人患肢穿衣、系扣子、繡花等能力,幫助患肢日常生活的恢復。

預後

偏癱病人的預後與病人病情有關,每個人的復健時間都不一樣,跟病情嚴重程度等有關。病情較輕者可恢復正常的工作生活,基礎病病情較重者可危及生命。有時偏癱還會出現後遺症,如肢體活動障礙、口角歪斜等。

出現偏癱症狀後需要進入長期的復健階段,以恢復功能為主,沒有治癒的說法。

偏癱病人病情較輕者,可不影響自然壽命,基礎病病情較重者可危及生命。

肢體活動障礙

偏癱病人一側肢體活動受限,恢復期後易遺留肢體活動障礙。

口角歪斜

中樞性面舌癱病人易遺留口角歪斜。

偏癱病人需根據病情在醫生指導下複診,一般首次複診在出院後一月左右,需監測血糖、血脂及肝腎功能,複診當天病人需空腹。

飲食

偏癱病人的護理以在維持治療基礎病的情況下促進症狀減輕為主,合理營養、均衡搭配,低鹽、低脂飲食,合併糖尿病者要進行糖尿病飲食。

- 低鹽、低脂:偏癱病人多合併高血壓,低鹽、低脂有助於控制血壓。

- 忌煙、酒:煙、酒均對血管有危害,會加重病情。

- 應多食優質蛋白,如魚、肉、蛋、奶等合理均衡攝取。

照護

積極配合醫生的治療,定期複查,保持樂觀心態,作息規律,注意休息,適當運動,適當活動患肢,避免壓瘡、下肢深靜脈栓塞形成,避免感冒。

- 聽從醫生醫囑,按時服藥,定期複查。

- 需謹慎用藥,了解各種藥的不良反應及注意事項,一旦有異常症狀,需及時就醫。

- 病情穩定後積極復健鍛煉。

可複查頭顱核磁、經顱都卜勒、頸動脈都卜勒超音波以觀察顱內外血管情況。

積極配合醫生治療的基礎上保持樂觀心態,家人多給予心理上的支持。

- 偏癱病人要注意被動活動患肢,以免形成下肢靜脈栓塞。

- 用藥期間不能擅自停藥、減藥,藥物的更改必須在醫生的指導下進行。

- 生活中避免劇烈的運動或者不運動,其都會加重病情。

預防

偏癱的預防主要以預防基礎病為主,高血壓病人注意監測血壓,糖尿病病人注意飲食、監測血糖。同時保持樂觀心態,均衡飲食,提高免疫力。

- 中老人應定期監測血糖、血脂、血壓,監測心功能。

- 患高血壓、糖尿病等基礎病的病人,定期複查CT、經顱都卜勒都卜勒超音波、頸動脈都卜勒超音波等監測顱內外血管情況。

- 積極控制高血壓、糖尿病等基礎疾病,40歲以上的中年人應該定期檢查血脂、血壓、血糖等項目。

- 養成良好的飲食習慣,低鹽、低脂飲食,攝取優質蛋白及維他命。

- 合理作息,保證充足的睡眠,避免過度勞累。

- 適當運動,提高免疫力。

- 注意自我保護,避免發生顱腦外傷、脊髓創傷等。