小兒病毒性腦炎

概述

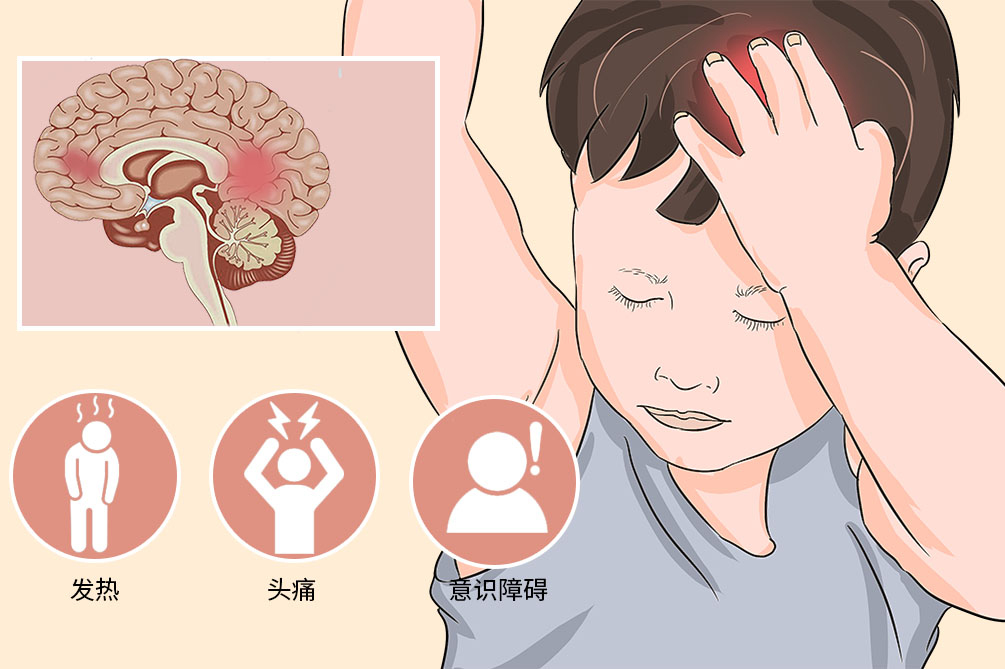

病毒性腦炎是指各種病毒感染引起的腦實質的炎症,如果腦膜同時受累則稱為病毒性腦膜腦炎。該病是小兒常見的神經系統感染性疾病之一,主要發生於夏秋季,約70%的病毒性腦炎和腦膜炎發生於6~11月。引起急性腦炎較常見的病毒是腸病毒、單純皰疹病毒及某些傳染病病毒等。主要表現為發熱、頭痛、嘔吐、反覆驚厥發作、不同程度的意識障礙等症狀。病毒性腦炎的病情輕重差異很大,大多數病人病程呈自限性,輕者預後良好,重者可留有後遺症甚至導致死亡。

- 就診科別:

- 兒科

- 英文名稱:

- Viral encephalitis in children

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 腦疝、肢體癱瘓、癲癇

- 治療周期:

- 病情不同治療周期不同

- 臨床症狀:

- 發熱、頭痛、嘔吐、反覆驚厥發作、意識障礙

- 好發人群:

- 免疫功能低下兒童、新生兒

- 常用藥物:

- Acyclovir 、甘露醇、 Phenobarbital 、安定

- 常用檢查:

- 腦電圖、頭顱CT、磁振造影、腦脊髓液檢查、腦脊髓液病毒培養

由於病毒種類不同,小兒病毒性腦炎的表現也多種多樣,腸病毒引起稱為腸病毒腦炎,單純皰疹病毒引起的為單純皰疹病毒性腦炎,蟲媒病毒引起的為流行性B型腦炎。

病因

小兒病毒性腦炎其中約80%由腸病毒引起,其次由單純皰疹病毒引起。由蟲媒病毒引起的流行性B型腦炎,由蚊蟲傳播所致,並且會因飲食不潔、個人衛生不潔或者居住環境濕熱髒亂而誘發。

腸病毒

腸病毒屬於微小核糖核酸病毒科,包括脊髓灰質炎病毒、柯薩奇病毒A和B、埃可病毒等。大部分病毒在消化道發生最初的感染,腸道細胞上有與腸病毒結合的特殊受體,病毒經腸道入血,產生病毒血症,再經脈絡叢侵犯,引發腦部炎症改變。

單純皰疹病毒

單純皰疹病毒首先在口腔和呼吸道或生殖器引起原發感染,機體迅速產生特異性免疫力而復健,但不能徹底消滅病毒,病毒以潛伏狀態長期存在,而不引起臨床症狀。當人體受到各種非特異性刺激機體免疫力下降,潛伏的病毒再度活化,經三叉神經軸突進入腦內,引起顱內感染。

蟲媒病毒

蟲媒病毒引起的流行性B型腦炎是我國和亞洲常見的急性病毒性腦炎。本病的病原體為乙腦病毒,豬和水禽是重要的自然宿主。乙腦病毒感染人體後首先在外周組織中擴增,隨後進入中樞神經系統,導致廣泛的中樞神經系統炎症及血腦屏障的破壞。

飲食不潔

瓜果蔬菜未清洗乾淨即食,食用未熟透的肉食,腸病毒易通過瓜果生蔬侵入人體。

個人衛生不潔

腸病毒通過口鼻及皮膚黏膜侵入人體。

居處環境濕熱髒亂

造成蚊蟲增多,滋生細菌,蚊蟲叮咬傳播病毒;同時引發上呼吸道感染,病毒通過呼吸道侵入。

在我國小兒以腸病毒腦炎最常見,主要發生在夏秋季。單純皰疹病毒腦炎則高度散發,一年四季均可發生,且可感染所有年齡人群。

- 腸病毒引起的病毒性腦炎主要經糞-口途徑傳播,少數通過呼吸道分泌物傳播。

- 單純皰疹病毒性腦炎為寄生病毒感染,多由其他疾病或感染誘發。病人和健康病毒帶原者是主要傳染源,主要通過密切接觸與性接觸傳播,亦可通過飛沫傳播。

- 流行性B型腦炎通過蚊蟲叮咬途徑傳播。

免疫功能低下兒童

人對乙腦病毒普遍易感,但感染後發病者少,多呈隱性感染,感染後可獲得較持久的免疫力,故患病者大多為兒童。兒童免疫力低下,使潛伏單純皰疹病毒再度活化,引起顱內感染。

新生兒

新生兒通過產道時被單純皰疹病毒第二型感染。

症狀

小兒病毒性腦炎的典型症狀是發熱、頭痛、嘔吐、反覆驚厥發作、不同程度的意識障礙和顱內壓升高症狀。驚厥多呈全身性,但也有局灶性發作,嚴重者呈驚厥持續狀態。患兒可有嗜睡、昏睡、昏迷、深度昏迷,甚至去皮質狀態等不同程度的意識改變。

前驅症狀

可有發熱、頭痛、精神萎靡、噁心、嘔吐、腹痛、肌痛等。

神經系統症狀體徵

顱內壓升高

主要表現為頭痛、嘔吐、血壓升高、心搏過緩、嬰兒前囟飽滿等。

意識障礙

輕者無意識障礙,重者可出現不同程度的意識障礙、精神症狀和異常行為。出現深度昏迷,甚至去皮質狀態。

驚厥

反覆驚厥,常出現全身性或局灶性抽搐。

- 顱內壓升高:嚴重時可呈現去腦強直狀態。

- 病理征和腦膜刺激征均可陽性。

- 其他系統症狀:如單純皰疹病毒腦炎可伴有口唇或角膜皰疹,腸病毒腦炎可伴有心肌炎和各種不同類型的皮疹,腮腺炎腦炎常伴有腮腺腫大等。

- 精神情緒異常:若腦部病變主要累及額葉底部,顳葉邊緣系統,表現為如躁狂、幻覺、失語以及定向力、記憶力與計算力障礙等。

腦疝

小兒病毒性腦炎引發顱內壓高併發腦疝,由於顱內各腔室間壓力不均衡,以致推壓某些部分的腦組織向靠近的解剖間隙移位,突出而形成腦疝。若出現呼吸節律不規則或瞳孔不等大,要考慮顱內壓高併發腦疝的可能性。

癱瘓

部分患兒尚伴偏癱或肢體癱瘓表現,以偏癱、單癱、四肢癱和各種不自主運動為主要表現。一側大腦血管病變為主者可出現小兒急性偏癱;小腦受累明顯時可出現小腦萎縮症;腦幹受累明顯時可出現交叉性偏癱和中樞性呼吸衰竭;後組顱神經受累明顯則出現吞咽困難、聲音低微;基底神經節受累明顯則出現手足徐動、舞蹈動作和扭轉痙攣等。

癲癇

1/3病人出現全身性或部分性癲癇發作,表現為意識突然喪失,伴以軀幹和四肢的伸直性強直性收縮,部分患兒發作後神志迅速恢復。

看醫

小兒一旦出現發熱、驚厥、意識障礙、噁心、嘔吐,需警惕病毒性腦炎的出現,應立即就醫,可通過血液常規、腦電圖檢查及腦電圖檢查等明確病情。

兒童出現高熱、嘔吐、頭痛、意識障礙明顯,年長兒常以精神行為異常、意識障礙起病,嬰幼兒以發熱、驚厥起病時需要及時就醫。

- 大多病人優先考慮去小兒內科就診。

- 若病人出現其他嚴重不適反應,如呼吸節律不規則或瞳孔不等大,可到相應科別就診,如神經外科等。

- 若病人出現併發症癲癇,可到相應科別就診,如神經內科等。

- 因為什麼來就診的?

- 發熱抽搐持續了多長時間?

- 目前都有什麼症狀?(如噁心、嘔吐、頭痛等)

- 是否有以下症狀?(如嗜睡、昏睡、昏迷、抽搐等症狀)

- 既往有無其他的病史?

血液常規

白血球正常或輕度升高,以淋巴球為主。C反應蛋白不高。

腦電圖檢查

表現為瀰漫性或局限性異常慢波背景活動為特徵,少數伴有棘波、棘-慢複合波,對診斷有參考價值。需要強調的是腦炎的腦電圖變化是非特異性的,亦可見於其他原因引起的腦部疾病,必須結合病史及其他檢查分析判斷。

腦脊髓液檢查

腦脊髓液壓力增高,外觀清亮,白血球總數正常或輕度增多,分類計數初期以嗜中性白血球為主,之後逐漸轉為淋巴球為主。蛋白含量大多正常或輕度增高,抹片或培養均無細菌發現。

病毒學檢查

病毒分離與鑑定

從腦脊髓液、腦組織中分離出病毒,具有確診價值。

血清學檢查

血清學檢查中最有診斷價值的是從腦脊髓液中測得病毒特異性抗體(IgM或IgG)陽性。

分子生物學技術

採用DNA雜交、PCR技術可從患兒腦組織和腦脊髓液中檢出病毒DNA序列,從而確定病原。

影像學檢查

嚴重病例CT和磁振造影均可顯示炎性病灶,表現為大小不等、界限不清、不規則低密度或高密度影灶。磁振造影對顯示病變比CT更有優勢,可發現瀰漫性腦水腫,皮質、基底節、腦橋、小腦的局灶性異常,但輕症病腦患兒和病毒性腦炎的初期多不能發現明顯異常改變。

- 典型小兒病毒性腦炎症狀:發熱、驚厥、意識障礙、噁心、嘔吐。

- 血清學檢查中測得病毒特異性抗體陽性。

- 腦脊髓液檢查腦脊髓液壓力增高。

化膿性腦膜炎

經過不規則治療的化膿性腦膜炎,其腦脊髓液改變可以與病毒性腦炎相似,應結合病史、治療經過、特別是病原學檢查進行鑑別。

結核性腦膜炎

嬰幼兒結核性腦膜炎可以急性起病,而且腦脊髓液細胞總數及分類與病毒性腦炎相似,有時容易混淆。但結核性腦膜炎腦脊髓液糖和氯化物均低,常可問到結核接觸史,身體其他部位常有結核灶,再結合PPD試驗和紅血球沉降率等,可以鑑別。

黴菌性腦膜炎

起病較慢,病程長,顱內壓升高明顯,頭痛劇烈,腦脊髓液墨汁染色可確立診斷。

治療

小兒病毒性腦炎是自限性疾病,以綜合治療為主。主要是對症治療、支持療法和防止併發症。對於高熱患兒要控制高熱,可給予物理降溫或藥物降溫。對於出現呼吸困難的患兒,應保持呼吸道通暢,必要時進行吸氧吸痰。

密切觀察病情變化,加強護理,保證營養供給,維持水電解質平衡,重症患兒有條件時應在PICU監護治療。

脫水類藥物

甘露醇靜脈注射或靜脈點滴使用,靜脈注射甘露醇後,該藥經腎小球濾過後在腎小管內不易被重吸收,產生利尿作用,是目前降低顱內壓安全有效的首選藥。

鎮靜催眠類藥物

如 Phenobarbital 、安定等,具有鎮靜催眠、抗驚厥作用,又可用於防止癲癇大發作及治療癲癇持續狀態。

抗病毒類藥物

Acyclovir 是目前最有效的抗單純皰疹病毒藥物之一,是治療單純性皰疹病毒感染的首選藥。會引起胃腸道反應、頭痛與皮疹;靜脈注射可引起靜脈炎。

對於重症恢復期患兒或留有後遺症者,可給予針灸、推拿等復健措施,以促進恢復。

對於重症恢復期患兒或留有後遺症者,應進行復健治療。可給予功能訓練高壓氧等復健措施,以促進各種功能的恢復。

預後

小兒病毒性腦炎的病情輕重差異很大,大多數病人病程呈自限性,輕者預後良好,重者可留有後遺症甚至導致死亡。

多數小兒病毒性腦炎病人能治癒,應及早發現,及早治療。

小兒病毒性腦炎積極治療一般不會影響自然壽命。

小兒病毒性腦炎如果沒有及時治療,可導致新生兒患上記憶力衰退,智力發育不健全,肢體癱瘓等後遺症的出現。

小兒病毒性腦炎治療結束14~21天,多數病人完全恢復。應該依據病變嚴重程度追蹤治療,在鞏固治療的第3個月複查。

飲食

- 給予高熱量、高蛋白、高維他命、清淡、易消化的飲食,多飲水,少食多餐。不能進食者,給予鼻飼或靜脈高營養。

- 建議多吃新鮮蔬菜和瓜果,給予高維他命飲食。

- 忌辛辣食物,不暴飲暴食。

- 忌飲含興奮劑飲料。

照護

隨時觀察監測患兒各項生命體徵,觀察患兒神志、瞳孔、脈搏、呼吸、面色的變化、驚厥發作過程、間隔時間並記錄。培養良好的生活習慣,保持情緒穩定,絕對臥床休息,減少干擾,避免過度興奮與疲勞。

- 了解各類抗驚厥、抗病毒藥物的作用、劑量、用法、不良反應和注意事項,應遵醫囑正確服用。

- 病情穩定後,進行肢體的主動和被動鍛煉。

- 培養良好的生活習慣,保持情緒穩定,減少干擾,避免過度興奮與疲勞。

隨時觀察監測患兒各項生命體徵,觀察患兒神志、瞳孔、脈搏、呼吸、面色的變化、驚厥發作過程、間隔時間並記錄。

高熱病人應及時物理降溫,重症及昏迷病人應加強護理,注意口腔衛生,保持呼吸道通暢,防治壓瘡、肺炎及泌尿系統感染等併發症。

預防

引起小兒病毒性腦炎的部分病毒,如埃可病毒、柯薩奇病毒,尚不能用疫苗預防。因此,教育兒童加強體育鍛煉,增強體質,開展衛生運動,積極消滅蚊蟲,保證飲食潔淨等,對預防病毒性腦炎的發生有重要作用。

- 按時接種流行性B型腦炎疫苗,可有效防止流行性B型腦炎。

- 保持環境衛生整潔,注意飲食衛生。

- 蚊蟲過多的濕熱地帶,應採取驅蚊降溫措施,以防止病毒傳播。