梅尼爾氏症

概述

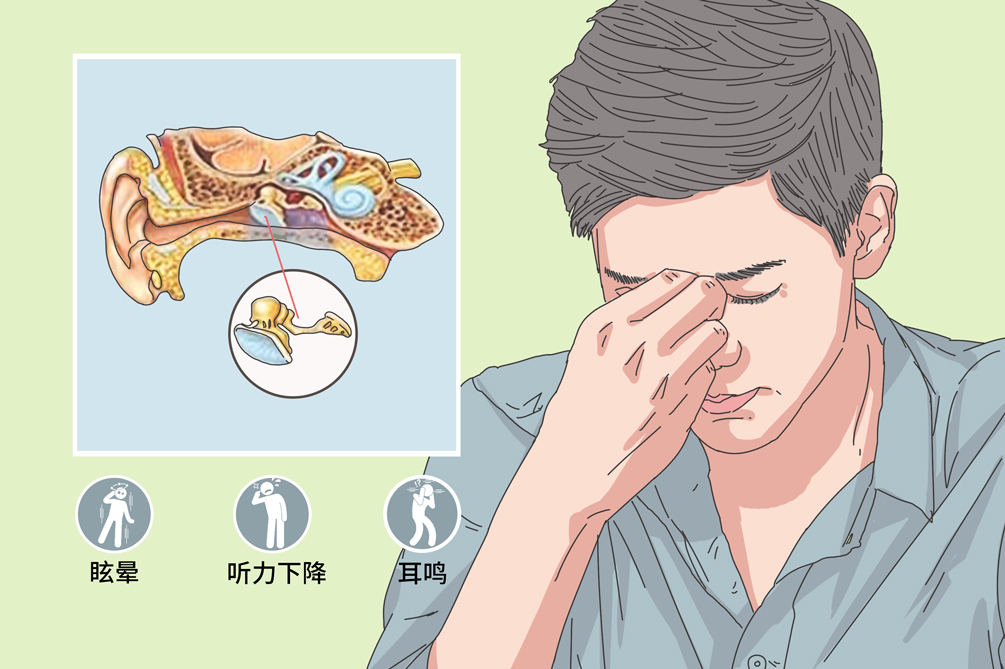

梅尼爾氏症是一種特發性膜迷路積水的內耳病,表現為反覆發作的旋轉性眩暈、波動性聽力下降、耳鳴、耳脹滿感。該疾病病因尚不明確,可能與免疫、感染等方面有關。臨床上通常會對該疾病病人進行前庭功能檢查、電測聽檢查等,以明確病情。利用前庭神經抑制劑等藥物進行治療,對於藥物治療效果不佳病人可考慮手術治療,通常病人可以治癒,但該疾病容易復發,需要引起注意。

- 就診科別:

- 耳鼻喉科

- 英文名稱:

- meniere disease

- 疾病別稱:

- 梅尼爾氏症、梅尼爾氏症

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 部分遺傳

- 併發疾病:

- 耳聾、嘔吐

- 治療周期:

- 3~6個月

- 臨床症狀:

- 眩暈、聽力下降、耳鳴、耳脹滿感

- 好發人群:

- 高鹽飲食者、酗酒者、長期從事腦力勞動者

- 常用藥物:

- 三甲氧苯醯胺、 Diazepam 、 Diphenhydramine

- 常用檢查:

- 甘油試驗、前庭功能檢查、電測聽檢查

家族性梅尼爾氏症

大多數家族性梅尼爾氏症表現為常染色體顯性遺傳模式,但其具有遺傳異質性,部分家族也存在線粒體和隱性遺傳模式。如果至少有一個其他親屬(一、二級)完全符合確定的或可能的梅尼爾氏症所有特徵,則應考慮為家族性梅尼爾氏症。

散發性梅尼爾氏症

病因不明,可能與多種因素有關。

病因

梅尼爾氏症的病因目前尚不明確,多數學者經研究發現該疾病可能與自身免疫、感染、外傷、自主神經功能失調及先天性前庭水管與內淋巴囊發育不全等有關。

內淋巴管機械阻塞與內淋巴吸收障礙

在內淋巴縱流中任何部位的狹窄或梗阻,如先天性狹窄、內淋巴囊發育不良等,都可能引起內淋巴管機械性阻塞或內淋巴吸收障礙,是膜迷路積水的主要原因。

免疫反應學說

近年來大量研究證實內耳確能接受抗原刺激並產生免疫應答,以不同方式進入內耳或由其本身所產生的抗原,能刺激聚集在血管、內淋巴管和內淋巴囊周圍的免疫活性細胞產生抗體。抗原抗體反應導致內耳微血管擴張,通透性增加,體液滲入膜迷路,加上血管紋等分泌抗體,特別是內淋巴囊因抗原抗體複合物沉積而吸收功能障礙,可引起膜迷路積水。

內耳缺血學說

自主神經功能失調、內耳小血管痙攣可導致內耳及內淋巴囊微循環障礙,引起組織缺氧、代謝失調、內淋巴液理化特性改變,滲透壓增高,外淋巴及血液中的液體移入,形成膜迷路積水。

病毒感染、勞累、外傷、精神緊張及情緒波動均可誘發梅尼爾氏症。

梅尼爾氏症發病率約為7.5~157/10萬,發病年齡4~90歲,多發於青壯年,發病高峰為40~60歲。男女發病率約1:1~1:1.3。一般單耳發病,隨著病程的延長,可出現雙耳受累,發病率約為10%~15%。

高鹽飲食者

鈉鹽是維持晶體滲透壓的主要離子,當進食鈉鹽過多時,使淋巴液中鈉離子含量增加,可加重迷路水腫。

酗酒者

酒可使血液循環加快,血管擴張,在淋巴回流障礙的情況下,血流加快可使迷路水腫加劇。

長期從事腦力勞動者

本病病人腦力勞動者居多,但具體原因尚不清楚。

症狀

典型的梅尼爾氏症症狀包括發作性眩暈,波動性、漸進性聽力下降,耳鳴以及耳脹滿感。青年人、兒重亦可發病,多數僅累及一耳,兩耳相繼發病者較少。

眩暈

多呈突發旋轉性,病人感到自身或周圍物體沿一定的方向與平面旋轉,或感搖晃、升降或漂浮。眩暈均伴有噁心、嘔吐、面色蒼白、出冷汗、脈搏遲緩、血壓下降等自主神經反射症狀。上述症狀在睜眼轉頭時加劇,閉目靜臥時減輕。

聽力下降

患病初期可無自覺聽力下降,多次發作後始感明顯。一般也單側,發作期加重,間歇期減輕,呈明顯波動性聽力下降。隨著病情的發展,聽力損失逐漸加重,間歇期亦無緩解。

耳鳴

多出現在眩暈發作之前。初為持續性低音調吹風聲或流水聲,後轉為高音調蟬鳴音、哨音或汽笛音。耳鳴在眩暈發作時加劇,間歇期自然可減輕,但常不消失。

耳脹滿感

發作期患側耳內或頭部有脹滿、沉重或壓迫感,有時感耳周灼痛。

病人聽高頻強音時常感刺耳難忍,有時健患兩耳能將同一純音聽成音調與音色截然不同的兩個聲音。

耳聾

約25%的病人在發作後才逐漸出現耳鳴或耳聾,耳聾為感音神經性聽障。

嘔吐

梅尼爾氏症的病人對消化道也會產生一定的影響,發生嘔吐的併發症機會也會比較高。由於病情會影響到身體多個系統,對消化系統帶來的病變不容小覷。

看醫

當病人出現眩暈、耳鳴等症狀時,應及時到醫院進行就醫。醫生會針對病人情況進行前庭功能檢查、電測聽檢查等,同時該疾病還需要與突發性聾、良性陣發性姿勢性眩暈進行鑑別。

出現反覆發作的眩暈、聽力漸進性下降、耳鳴等情況需要及時就診。

- 多數病人優先考慮去耳鼻喉科就診。

- 當病人出現有眩暈等症狀時也可以去神經內科就診。

- 不適症狀出現多長時間了?

- 是否進行過治療?如何治療?是否有所緩解?

- 眩暈症狀是否與體位改變有關?

- 既往有無腦血管病史?

- 家裡其他人有過相似的症狀嗎?

前庭功能檢查

發作期可觀察到或用眼震電圖描記到節律整齊、強度不同、初向患側,繼而轉向健側的水平,或旋轉水平性自發性眼震或位置性眼震,在恢復期眼震轉向患側。動靜平衡功能檢查結果異常。間歇期自發性眼震和各種誘發試驗結果可能正常,多次復發者患耳前庭功能可能減退或喪失。

電測聽檢查

呈感音性聾,多年長期反覆發作者可能呈感音神經性聽障表現。末期可呈平坦型或下降型,閾上功能檢查有重振現象,音衰變試驗正常。

甘油試驗

服50%甘油鹽水,服後1、2小時及3小時複測聽力。觀察病人三個頻率聽閾下降情況,以判斷病人病情。

顳骨CT及磁振造影檢查

通過兩項影像學檢查排除炎症、外傷、腫瘤、發育畸形等所致的相關眩暈疾病。

- 出現四聯征,反覆發作旋轉性眩暈、波動性聽力減退、耳鳴和耳脹滿感。合併自主神經症狀。眩暈發作持續數十分鐘至數小時即緩解。

- 波動性聽力損失,初期多為低頻聽力損失,隨病情進展聽力損失逐漸加重。至少1次純音測聽為感音神經性聽力損失,可出現聽覺重振現象。

- 發作間歇期眩暈消失,而可排除其他疾病引起的眩暈者,臨床上可診斷為本病。

- 甘油試驗陽性可支持本病的診斷。

突發性聾

約半數突發性聾病人可伴有眩暈,但極少反覆發作,但梅尼爾氏症不同,病人可反覆發作。突發性聾病人聽力損失快而重,以高頻為主,二者較容易鑑別。

良性陣發性姿勢性眩暈

病人主要症狀為改變體位的眩暈,無聽力改變,但梅尼爾氏症常伴有聽力漸進性減退甚至耳聾,與梅尼爾氏症容易鑑別。

治療

由於梅尼爾氏症的病因及發病機制不明,目前本病尚無特效療法,主要採用藥物治療、手術治療緩解。一般該疾病需要3~6個月的治療周期。

前庭神經抑制劑

Diazepam 、 Diphenhydramine ,僅在急性發作期使用。

鎮吐藥

可用吩噻嗪類衍生物、三甲氧苯醯胺。嘔吐重者,但血壓正常可用 Chlorpromazine 。

血管擴張及抗組織胺藥

常用培他司丁或敏使朗、桂利嗪及都可喜等。亦可靜脈滴注川芎嗪或磷酸組織胺等。

利尿脫水藥

Chlorthalidone 、70%硝酸異山梨酯等,依他尼酸和呋塞米等因為有耳毒性而不宜採用。

鈣離子阻斷劑

可用西比林及孚瑞爾等。

藥物治療無效者,可進行手術治療。

保存聽力的手術

頸交感神經切斷術

能改善耳蝸微循環,不影響聽力。

內淋巴囊減壓和分流術

有應用聽力,且聽力波動者,首選內淋巴囊減壓術。也可置管行內淋巴囊-乳突腔分流術或內淋巴囊-蜘蛛網膜下腔分流術。眩暈減輕或消失均為70%~80%。

膜迷路切開術

眩暈消失率達70%~80%。手術影響聽力,只適用於聽力差或老年病人。

前庭神經切斷術

眩暈消失率達95%~100%。缺點是手術較為複雜,有一定的併發症。

破壞性手術

使用與眩暈發作頻繁、聽力受損嚴重及單側耳病變者。

化學性迷路切除術

眩暈空置率達90%以上,但易損傷聽力。

迷路切除術

術後全聾,眩暈控制率可達100%,前庭代償取決於術前前庭功能水平、年齡及前庭鍛煉情況。

預後

梅尼爾氏症的病人經過積極治療,一般可以治癒,但是易復發。部分病人有自愈的傾向,可不經任何治療而痊癒。

梅尼爾氏症病人經過積極治療,一般可以治癒,但是易復發。

梅尼爾氏症治療及時、護理得當,不影響生存時間。

部分病人可有聽力下降,程度嚴重時聽力嚴重受損。

梅尼爾氏症治療剛開始時,最好每3個月複診一次,病情穩定後遵醫囑複診。

飲食

梅尼爾氏症病人的飲食僅需注意不要使用刺激性食物即可,不利於眩暈恢復。

照護

改善生活方式是治療梅尼爾氏症的基礎,生活中注意安全,防止意外發生,鼓勵病人生活中加強鍛煉,調節情緒,保持良好的心情。

- 本病可以在無明顯誘因情況下發生,病人平常生活中應注意安全,不要登高,不在擁擠的馬路上。

- 平日裡病人應保持樂觀的情緒、放鬆的心情,適當多參加文娛活動,臥室注意安靜、光線稍暗。

發作期應該臥床,關注是否有阻塞性睡眠呼吸中止症低通氣症候群。

預防

有梅尼爾氏症家族史的人群,應每年定期進行檢查。

梅尼爾氏症發病病因尚不明確,目前沒有特異而有效的預防方式。