乳腺導管內乳頭狀瘤

概述

乳腺導管內乳頭狀瘤也稱乳管內乳頭狀瘤,是指發生在導管上皮的良性腫瘤,為女性常見的乳腺良性腫瘤,具有一定的癌變率,其發病率僅次於乳腺纖維腺瘤和乳癌,多見於產後婦女,以40~50歲者居多,是臨床上常見的乳腺良性腫瘤。該疾病主要通過手術治療來處理,對於此病病人一定要遵醫囑定期複查,防止疾病復發或加重。

- 就診科別:

- 乳腺外科、一般外科、皮膚科

- 英文名稱:

- intracanalicular papilloma of breast

- 疾病別稱:

- 乳管內乳頭狀瘤

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 無

- 治療周期:

- 長期治療

- 臨床症狀:

- 乳頭溢液、乳腺腫塊

- 好發人群:

- 產後婦女、40~50歲者居多

- 鑑別診斷:

- 乳腺導管內乳頭狀癌、乳腺導管擴張症、乳腺囊性增生症

- 常用檢查:

- 乳腺超音波檢查、乳腺導管造影檢查、乳管鏡檢查

根據2003年世界衛生組織(WHO)乳腺腫瘤分類,將導管內乳頭狀瘤分為中央型和外周型。

中央型乳頭狀瘤

多發生在乳管壺腹以下大約1.5公分的1、2級乳管(壺腹是指乳管接近乳頭膨大成囊狀的部位),又稱大導管內乳頭狀瘤,位於乳腺中央區乳暈下方,一般認為其不增加乳癌的風險。

外周型乳頭狀瘤

指終末導管-小葉系統發生的多發性導管內乳頭狀瘤,位於乳腺的周圍象限,一般認為是癌前期病變,癌變率為5%~12%。

病因

乳腺導管內乳頭狀瘤是由單調排列的自囊腔壁向囊腔內生長的乳頭狀細胞組成,其病因尚不明確,可能與雌激素有關,好發於產後婦女,以40~50歲者多見。

乳腺導管內乳頭狀瘤病因不明,多數學者認為該病主要與雌激素水平增高或相對增高有關,由於雌激素的過度刺激引起乳管擴張、上皮細胞增生,形成乳管內乳頭腫瘤。

乳腺導管內乳頭狀瘤占乳腺全部良性病變的5.3%,占全部乳腺實性病變的3%左右。乳腺導管內乳頭狀瘤分為中央型和外周型,多為中央型,多見於經產婦,40~50歲較多,外周型僅占總數的25%左右。該病雖為良性腫瘤,也有惡變傾向,惡變率為6%~8%。

該疾病產後婦女較為多見,通常以40~50歲左右人群居多。

症狀

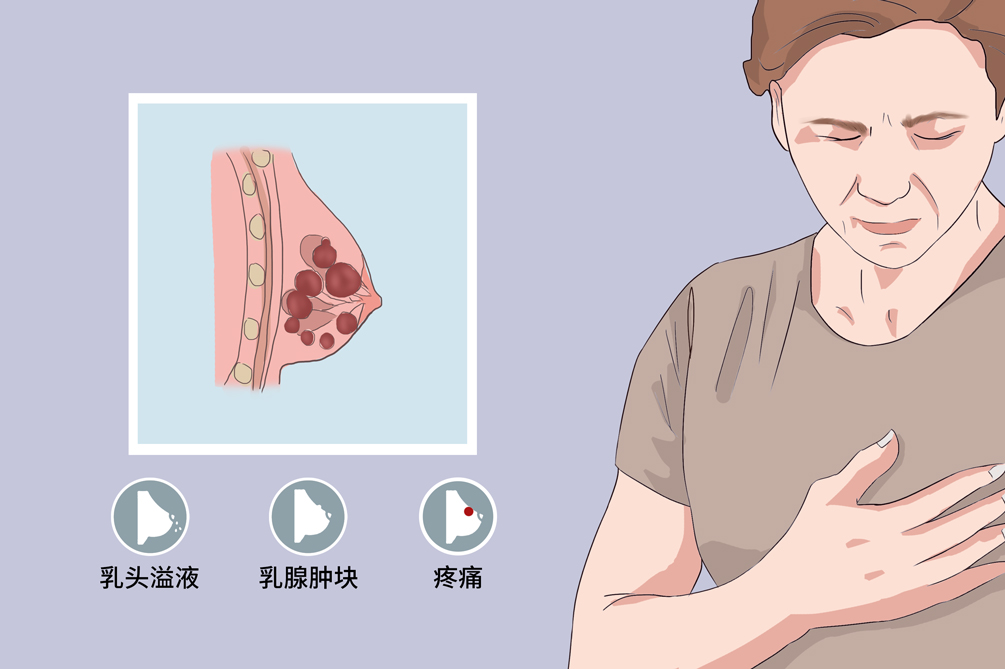

導管內乳頭狀瘤病人多以乳頭溢液就診,多數是在內衣上發現血跡或黃褐色污跡,無疼痛及其他不適,擠壓乳腺時乳頭溢液。少數以乳房腫塊就診,而以腫塊就診者病變多在中小乳管。

乳頭溢液

乳頭可自發性、間歇性地溢出血性分泌物,溢液多發於單個乳孔,可為鮮血、陳舊性血或漿液血性液體,量不多,病人多無特殊不適感。

乳房腫塊

部分病人可在乳暈下或乳暈附近觸及小腫塊,多為圓形、質韌和光滑活動,壓迫該腫塊時乳頭可溢出血性液,隨即部分腫塊變小或消失,病人腋下淋巴結通常不腫大。

疼痛

本病一般不伴有疼痛,當腫瘤阻塞大導管或腫塊出血,而血液不能順利流出時,可有乳頭、乳暈區脹痛。

看醫

該病與乳管內乳頭狀癌的表現較為相近,是本病誤診的原因之一,而且病變位置特殊,未及時發現,缺少應有的觸診,也容易漏掉,病人體徵不明顯,故一旦乳腺出現不適感應及時就醫。

初期發現乳頭溢液、自己查體發現乳腺腫塊者,應立即就醫。

- 大多病人優先考慮去乳腺外科、一般外科就診。

- 若病人出現其他嚴重不適反應或併發症,如皮膚破潰等,可到相應科別就診,如皮膚科等。

- 乳頭溢液發現多久?

- 目前都有什麼症狀?(乳腺疼痛、乳腺腫塊等)

- 是否有以下症狀?(是否畏寒、發熱、頭痛、全身乏力等)

- 既往有無其他的病史?

- 是否有家族史?

乳管鏡檢查

從溢液乳管口處放入纖維乳管鏡,藉助電視屏幕可直接觀察溢液乳管的上皮及管腔內的情況,並可酌情進行切片檢查,極大地提高了乳腺導管內乳頭狀瘤的診斷準確性,為需要手術的病人提供腫瘤的準確定位。

乳腺導管造影檢查

乳腺導管造影是將顯影劑注入溢液導管後攝片,乳腺導管內乳頭狀瘤顯示導管突然中斷,斷端呈弧形杯口狀影像,管壁光滑、完整,可見到圓形或橢圓形充盈缺損,近側導管顯示明顯擴張。由於乳腺導管造影不能直接觀察導管上皮及導管腔內的病變,目前許多大醫院已不再使用,診斷乳管內病變通常採用乳管鏡檢查。

影像學檢查

如乳腺超音波檢查、乳腺X線檢查、磁共振檢查等,可對病人的乳腺腫物進行綜合評估,判斷腫物性質及病變程度,對較大的導管內乳頭狀瘤,都卜勒超音波可見到擴張的導管和腫瘤影像。

乳頭溢液細胞學抹片

乳頭溢液的細胞學抹片可提供正常、異型性或惡性病變的信息,但其診斷乳頭狀瘤的陽性率較低。

脫落細胞學或針吸細胞學檢查

乳頭溢液細胞學抹片檢查是通過採集乳頭溢液,製成細胞學抹片,經顯微鏡觀察了解病變的細胞學特徵,如能找到瘤細胞則可明確診斷,陽性率較低但可重複進行,臨床醫生應客觀分析抹片結果,對查體可摸到腫塊的病例可進行針吸細胞學檢查,最後確診還應以石蠟切片為準(組織學診斷)。

手術切片檢查

準確取出部分或完成腫瘤組織,進行較為準確的病例判斷。

具有以下臨床表現者可考慮患乳腺導管內乳頭狀瘤的可能性,可選擇採用乳管鏡、乳管造影、都卜勒超音波、乳頭溢液細胞學抹片、針吸或手術切片檢查等檢查明確診斷。

- 診斷中老年婦女乳頭經常有血性溢液,或在內衣、乳罩上發現血性溢液污跡。

- 在乳暈處可觸及1公分以下腫塊,質軟,按壓腫塊可引出溢液。

因導管內乳頭狀瘤的主要臨床表現是乳頭溢液,故應與產生乳頭溢液的乳腺疾病進行鑑別,如乳腺導管內乳頭狀癌、乳腺導管擴張症、乳腺囊性增生症等。

乳腺導管內乳頭狀癌

乳腺導管內乳頭狀癌歸於導管原位癌範疇,發生於乳腺導管內,導管內乳頭狀癌以血性溢液為主,多為單側單孔溢液。導管內乳頭狀癌若可觸及腫塊多位於乳暈區外,質地較硬,表面不光滑,活動度差,腫塊常大於1公分,同側腋窩淋巴結腫大。輔助檢查可與導管內乳頭狀瘤鑑別,明確診斷應以病理學檢查為準。

乳腺導管擴張症

乳腺導管擴張症是一種慢性良性疾病,病程可持續數月、數年之久。發病較長時間後乳管分泌物不僅刺激導管擴張,還可溢出管外,引起管周以漿細胞浸潤為主的炎症反應,故又名為漿細胞性乳腺炎。乳腺導管擴張症病情反覆發作者,可出現一個或多個邊界不清的腫塊,多位於乳暈區,位置與導管內乳頭狀瘤相同但腫塊較大,質地堅實,與皮膚沾黏者皮膚可出現橘皮樣改變,乳頭回縮,甚至乳腺變形,腋窩可觸及腫大淋巴結,乳管造影可顯示大導管明顯擴張、迂曲,失去正常的樹枝狀影像。

乳腺囊性增生症

乳腺囊性增生症是乳腺小葉、小導管及末梢導管高度擴張形成囊腫,同時伴有其他結構不良,它與單純性增生病的區別在於該病伴有不典型增生。乳腺囊性增生症病人出現乳頭溢液可為單側或雙側,多為渗出性或漿液血性,純血性者較少。乳腺囊性增生症病人常以單側或雙側乳腺腫塊來院就診,腫塊大,有的可累及大部分乳腺,多靠近乳腺邊緣,可呈孤立的圓球形或為多發性囊性腫塊。乳腺囊性增生症病人常出現周期性疼痛,疼痛與月經有關,月經前加重,且囊性腫塊似有增大,月經後疼痛減輕、腫塊減小。

治療

乳腺導管內乳頭狀瘤最有效的治療方法為手術切除,單發的乳腺導管內乳頭狀瘤應切除病變的乳管系統,對年齡較大、乳管上皮增生活躍或間變,且有明確乳癌家族史的病人,可行預防性單純乳房切除術。

- 臨床體檢能觸及腫塊者,手術切除病變導管送檢即可,待病理回報。

- 對臨床體檢摸不到腫塊的病人術前必須對病灶定位,術前靠乳管鏡定位可在皮膚上進行標記,必要時還可在乳管鏡檢查時置「金屬定位線」,為術中引導手術切除病灶。

- 對於良性乳頭狀瘤,在超音波引導下使用空心針14G以上的真空輔助切片檢查系統進行切除,可完整切除小的導管內乳頭狀瘤,從而避免開放手術。

- 伴有血性溢液的導管內乳頭狀瘤均建議行手術治療,可使用乳管鏡術中定位或直接切除導管內乳頭狀瘤。

- 所有診斷為導管內乳頭狀瘤的病變,尤其是外周型乳管內乳頭狀瘤,均可常規行包括病變乳導管在內的區段切除術。

- 對於經粗針切片檢查證實為乳頭狀瘤、不伴有惡性及不典型性病變,以及影像學與組織學診斷相符、直徑小於2mm者,可採用影像學隨訪來替代外科手術,建議每三個月複查一次。

- 術後病人要及時在專業復健師指導下進行復健鍛煉。

預後

不伴有不典型性病變的中央型乳頭狀瘤病人,其繼髮乳腺癌的風險增加兩倍。當伴有不典型性病變時,此類風險增加五倍。因此,乳腺導管內乳頭狀瘤病人要定期複診,以防復發或疾病進展。

乳腺導管內乳頭狀瘤治癒率高,但復發率也較高。

乳腺導管內乳頭狀瘤病人的具體壽命與預後因素、病理特徵存在巨大關係,不可一概而論。

乳腺導管內乳頭狀瘤病人要三個月複查一次,若出現症狀可隨時複查。

飲食

乳腺導管內乳頭狀瘤的病人飲食方面並無特殊注意事項,需合理膳食,多補充維他命、蛋白質即可。

照護

因乳腺血供豐富,乳腺導管內乳頭狀瘤術後容易發生感染等,所以術後的傷口護理尤為重要,同時還應注意病人的心理動態變化,適當進行鍛煉,禁菸、酒,增強機體免疫力。

傷口護理

對暴露在外的傷口應保持清潔、乾燥。

休息

適當進行戶外活動,逐漸增加活動量。

- 注意觀察病情變化,若有病情加重的情況要及時就診。

- 對於進行手術治療的病人,術後若出現嚴重併發症,也應及時告知醫生。

病人一旦確診後往往心理上難以接受,出現情緒低落,擔心預後,產生恐懼、悲觀的心理。這時應做好病人的心理護理,儘快的了解病人的文化、職業、家庭、經濟以及需求和期望,耐心的傾聽病人的苦惱之處,進行有的放矢的勸慰與疏導。同時做好疾病宣教,講解有關治療的信息、過程及成功病例,讓病人正確的認識疾病,面對現實,減輕心理壓力,穩定病人的情緒,尊重、關愛病人,使病人以平靜的心態接受治療與護理,有利於病人復健。

- 病人要對疾病有正確認識,樹立戰勝疾病的信心。

- 靠手術定位的病人術前不要擠壓乳房,以免溢液排淨,導致術中難以定位。

- 術後出現併發症,如出現紅腫等,應及時就診。

預防

乳腺導管內乳頭狀瘤的病因尚未十分明確,故目前還沒有行之有效的預防措施,推薦乳腺自我檢查(自查)結合定期體檢,發現乳頭溢液、結節等乳腺異常及時就診。

- 年齡大於40歲、乳腺無任何不適的中老年女性,應每年進行一次乳腺查體,包括乳腺X線檢查、乳腺超音波。

- 對於發現乳頭溢液、乳腺腫塊的病人,應3個月進行門診複查,同時注意觀察乳頭溢液的性狀,若發生改變及時就醫。

- 乳腺自查應每月一次,最佳時間應選擇在月經過後或兩次月經中間,此時乳腺比較鬆軟、無脹痛,容易發現異常,對已停經的婦女可選擇每月固定的時間進行自查。

- 乳腺自我檢查方法:站立或坐於鏡前,面對鏡子仔細觀察自己兩側乳腺,包括乳腺大小、形態、輪廓、皮膚及顏色有無改變,乳頭有無抬高、回縮、溢液等。觸診時手指伸開併攏,用手指指腹側觸摸乳腺,左手查右側,右手查左側,可按順時針方向或逆時針方向觸摸,不要遺漏乳頭、乳暈及腋窩部位。