白線疝

概述

腹白線位於劍突和恥骨聯合之間,是腹前外側壁3層扁肌(腹外斜肌、腹內斜肌、腹橫肌)的腱膜纖維在左、右側腹直肌之間相互穿插、交錯編織形成的腱性條帶。腹壁腱膜組織交叉融合的區域有很多孔隙,如果孔隙因某種原因增大,就會形成腹白線區域的薄弱和缺失,在白線區的薄弱和缺失部位容易引發疝,叫白線疝。

- 就診科別:

- 一般外科、疝外科

- 英文名稱:

- linea alba hernia

- 疾病別稱:

- 腹外疝

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 功能性嘔吐、消化不良

- 治療周期:

- 1週左右

- 臨床症狀:

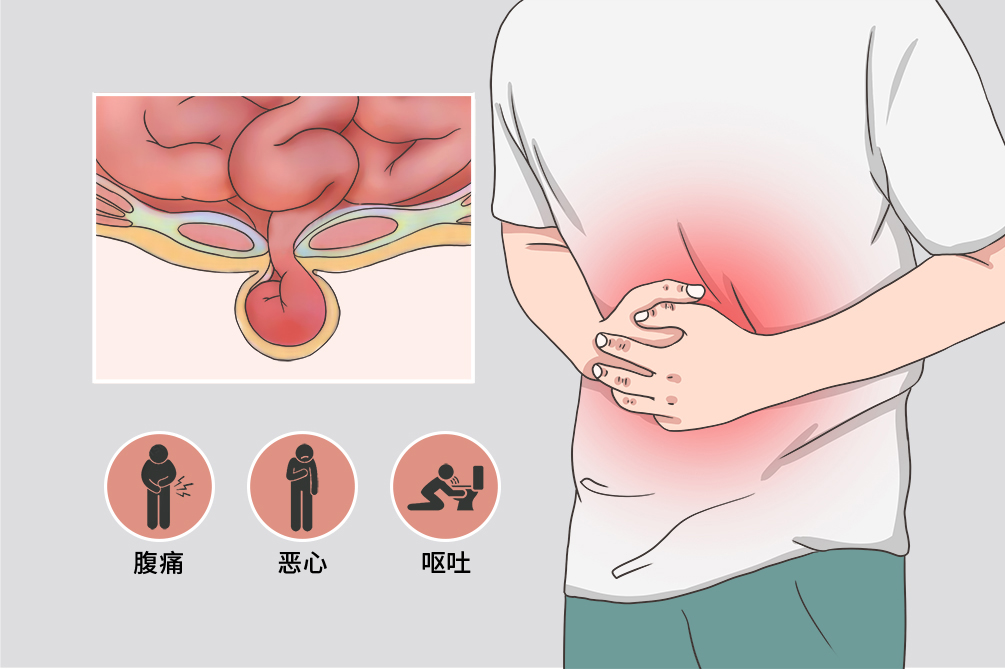

- 腹痛、腹脹、噁心、嘔吐

- 好發人群:

- 20~40歲男性

- 鑑別診斷:

- 腹壁脂肪瘤、慢性膽囊炎、慢性胃炎、胃或十二指腸潰瘍

- 常用檢查:

- 腹部都卜勒超音波、CT檢查

病因

白線疝的發生與腹白線的解剖特點和腹內壓增高關係密切,絕大多數發生於臍上,極少見於臍下。

腹白線的內、外表面具有不同的結構特徵,在外表面,交叉的腹膜纖維粗細均勻,交織緊密,除供細小血管、神經支穿出的小孔以外,罕見大的孔隙。而內表面腱膜纖維束粗細不均,常形成粗束或板狀,而且走向不甚規則,交叉纖維間有神經、血管支貫穿其中的孔、陷窩或裂隙,使白線內層存在缺陷,這類缺陷是腹白線的薄弱部。若腹內壓增加,腹膜外脂肪及腹膜在腹壓的推動下進入較大的缺陷處,即形成白線疝。

國外文獻報告白線疝約占所有腹外疝的0.3%~4%,多見於20~40歲男性病人,男女比例約為5:1。

白線疝多見於20~40歲男性病人,男女比例約為5:1。

症狀

由於白線疝的薄弱缺損多較小,此處的腹膜外脂肪較豐富。在發病初期,通過缺損突出到體表的主要是腹膜外脂肪組織。因此,75%以上的病人,除了上腹壁中線位置有腫塊外,並無不適症狀,容易誤診為腹壁脂肪瘤。以後隨著缺損的逐步變大,腹腔內的大網膜、腸管等也可突出,這時病人會出現包括上腹部鈍痛、燒灼痛或痙攣性疼痛的表現,可伴有腹脹、消化不良、噁心和嘔吐等。比較典型的疼痛是在用力時的上腹痛,常於彎腰和站立時加重,仰臥位時減輕。

腹痛

白線疝病人最常見的症狀為上腹部疼痛,多數病人僅表現為上腹局限性隱痛,而少數表現為較嚴重的深部疼痛。腹痛的發生機制主要是疝塊壓迫通過白線的肋間神經纖維,導致局限性疼痛,大網膜、肝圓韌帶受到牽扯引起深部疼痛,腹痛可放射到下胸部及背部。疼痛程度與體位、進食及重體力勞動有關,體位改變,尤其是平臥時疼痛常減輕或消失,而進食後或重體力勞動後可加重。腹痛的嚴重程度與疝的大小不成正比,往往疝很小而臨床症狀很重。

噁心、嘔吐

少數白線疝病人除腹痛外,可伴有噁心、嘔吐等消化道症狀。發生機制為脫出的大網膜和肝圓韌帶牽拉可引起深部疼痛,並引起反射性噁心、嘔吐等消化道症狀;大網膜和肝圓韌帶的牽扯可導致幽門痙攣,進而出現噁心、嘔吐等消化道症狀。

除上述典型症狀外,白線疝病人常伴有腹脹、消化不良等症狀。

功能性嘔吐、消化不良

白線疝一般很少發生併發症,少部分病人可能會併發功能性嘔吐、消化不良。

看醫

白線疝發生嵌頓的概率很低,缺損小同時沒有症狀的白線疝可不必治療,予以臨床觀察即可。如果腫塊逐步增大或者病人出現腹痛、腹部不適,則需及時就醫進行手術治療。

- 無症狀的白線疝,因為其雖可繼續增大,但發生嵌頓的機會不大,注意定期複診,可以不予治療。

- 有明顯臨床症狀,如腹痛、噁心、嘔吐等而無特殊手術禁忌者,則應及時就診,施行手術治療為宜。

白線疝病人可到一般外科或疝外科就診。

- 因為什麼來就診的?

- 腹痛什麼時候明顯?有何規律?

- 腹部的腫塊是否會消失?什麼時候消失?消失後腹部疼痛會減輕嗎?

- 既往有無手術史或其它病史?

- 是否有噁心、嘔吐及消化不良等症狀?

彩色都卜勒超音波檢查

簡便、易行、無痛苦,可以清晰的顯示腹壁層次結構、疝內容物及腹腔內情況。可觀察是否有白線及腹壁的連續性中斷,可明確是否嵌頓及嵌頓的程度,可為臨床制定治療方案提供可靠依據。

CT檢查

不僅可以準確測量疝缺損的大小,還可以直觀顯示疝影像,甚至能發現遺漏隱匿的疝。

- 病史:一般無特殊症狀,病人自訴腹部疼痛,尤其用力時疼痛出現或加重,或腹部中線可復性腫塊病史。

- 體檢時可在腹中線上觸到一個腫塊,當病人伸展、咳嗽時腫塊變得更明顯,平臥後可觸摸到腹壁缺損。

- 彩色都卜勒超音波顯示腹白線連續性中斷,內容物自缺口處向白線外突出。

腹壁脂肪瘤

體檢時可在腹中線上觸及質軟腫塊,但腫塊不會隨病人活動而有變化,平臥時腫塊不會消失,也不會觸摸到腹壁缺損。

上消化道疾病

上腹部白線疝可出現上腹部深處疼痛,且伴有噁心和嘔吐等消化道症狀,其與慢性膽囊炎、慢性胃炎、胃或十二指腸潰瘍等類似,通過超音波、CT等檢查大多可鑑別。

治療

白線疝發生嵌頓的概率很低,沒有症狀的白線疝可不必治療,注意定期複查。如果腫塊逐步增大或者病人出現腹痛、腹部不適的症狀,則需進行手術。

無疝囊型白線疝

高位結紮切斷突出脂肪組織,使脂肪回縮至白線後方再修補疝環。

有疝囊型白線疝

切開疝囊,還納疝內容物,如果疝塊較大,可以切除多餘的疝囊以及與其沾黏的大網膜,高位結紮疝囊後修補疝環。

白線孔隙的修補

修補孔隙時採用橫行縫合白線為宜,以防止由於肌肉側方牽拉而撕裂。孔隙小者,用絲線間斷縫合即可;孔隙大者,則需重疊縫合,將孔隙分上下兩葉,彼此重疊1~2公分,用絲線間斷褥式縫合。如白線有多處缺損,可採用Berman手術,即在縫補腹橫筋膜後,於兩側腹直肌前鞘各作一相等的垂直切口,將兩側前鞘的內葉重疊縫合,以修補薄弱或有缺損的白線。

預後

白線疝病人經過手術治療預後較好,發生嵌頓的概率很低,通常可以恢復,不會遺留後遺症,病人無需過於擔心。

通常白線疝病人可以治癒。

白線疝一般不影響病人自然壽命。

白線疝病人在經過手術治療出院後,若有明顯身體不適,應隨時複診。

飲食

- 飲食方面可多吃營養豐富、粗纖維食物以及各種水果等,保持大便通暢。

- 術後忌食易引起腸脹氣的食物,如牛奶、豆漿、雞蛋等。

- 忌油煎、霉變、醃製食物,禁忌生蒜、芥菜等辛辣食物。

照護

白線疝的護理分為術前護理和術後護理兩部分,術前主要是為手術準備,術後護理主要是促進術後恢復,防止病情反覆。

- 白線疝病人術前應注意保暖,防止感冒咳嗽。

- 病人術後不宜過早下床活動,應逐步下床。

- 保持大便通暢,切忌用力排便,不適及時隨診。

預防

白線疝往往是白線處有先天性薄弱缺損所導致的,不能完全預防,但避免或減少使腹內壓增高的因素,如慢性咳嗽、便秘等,減肥,可以降低白線疝的發病率。

- 調節飲食,保持大便通暢,避免便秘、用力排便等引起腹內壓增高。

- 戒菸、注意保暖,避免咳嗽引起腹內壓增高。