腹外疝

概述

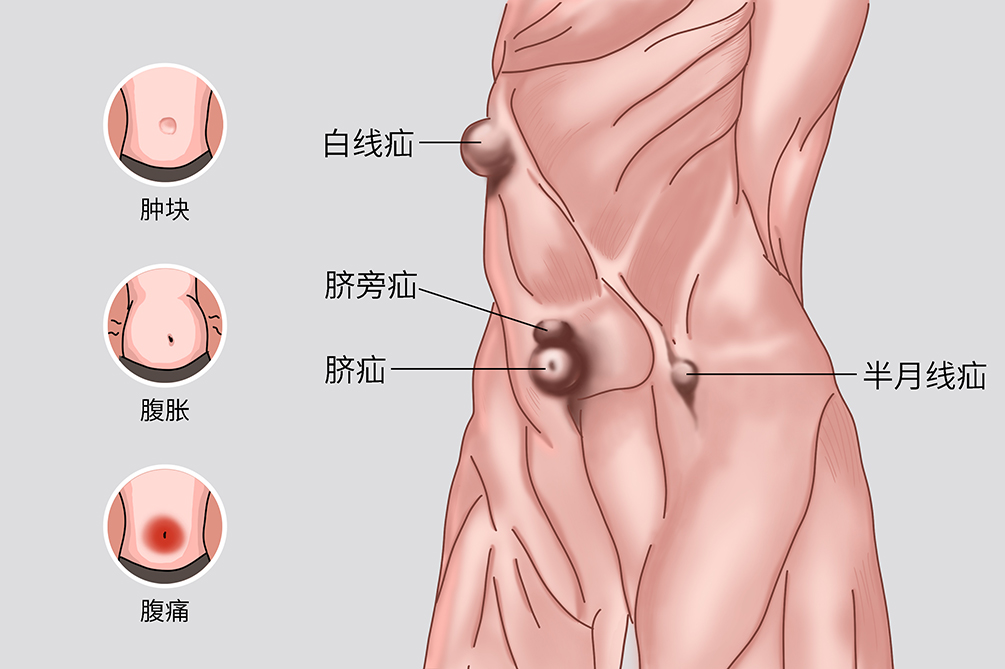

腹外疝是由於腹腔內的臟器或組織連同腹膜壁層,經腹壁薄弱點或空隙,向體表突出所致,主要有腹股溝疝氣、股疝、臍疝氣、白線疝等,其中以腹股溝疝氣最為常見。常見症狀為人體在站立、行走、勞動或腹壓增高時體表可見腫塊突出,質地一般較為柔軟,病人休息、平臥或用手推腫塊即可消失。

- 就診科別:

- 一般外科

- 英文名稱:

- external abdominal hernia

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 腸阻塞、膿毒症

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

- 可復性腫塊、腹脹、腹痛

- 好發人群:

- 年老體弱者、先天性腹壁發育不良者

- 鑑別診斷:

- 陰囊水腫、交通性陰囊水腫、精索陰囊水腫、腹股溝斜疝、脂肪瘤

- 常用檢查:

- 體格檢查、腹部超音波、腹部CT

按疝內容物進入疝囊的情況分類

易復性疝

疝內容物很容易回納入腹腔的疝,稱易復性疝。

難復性疝

疝內容物不能回納或不能完全回納入腹腔內,但並不引起嚴重症應狀者,稱難復性疝。

嵌頓性疝

疝囊頸較小而腹內壓突然增高時,疝內容物可強行擴展囊頸而進入疝囊,隨後因囊頸的彈性收縮,又將內容物卡住,使其不能回納,這種情況稱為嵌頓性疝。

絞窄性疝

嵌頓性疝如不及時解除,腸壁及其繫膜受壓情況不斷加重可使血流減少,最後導致完全阻斷,即為絞窄性疝。

按腹外疝的發生部位分類

腹股溝疝氣

腹股溝疝氣是指發生在腹股溝區(大腿根部三角形區域)的腹外疝,腹股溝疝氣分為斜疝和直疝兩種。疝囊經過腹壁下動脈外側的腹股溝管深環(內環)突出,向內、向下、向前斜行經過腹股溝管,再穿出腹股溝管淺環(皮下環),並可進入陰囊,稱為腹股溝斜疝。疝囊經腹壁下動脈內側的直疝三角區直接由後向前突出,不經過內環,也不進入陰囊為腹股溝直疝。

股疝

疝囊經過股環、經股管向卵圓窩突出的疝,稱為股疝。

其他腹外疝

包括切口性疝氣(發生於腹壁手術切口的疝)、臍疝氣(疝囊通過臍環突出的疝)、白線疝(發生於腹壁正中線的疝)。

病因

腹外疝的病因目前尚不完全明確,可能的原因包括腹壁強度降低和腹內壓增高。

腹壁強度降低

- 某些組織穿過腹壁的部位,如精索或子宮圓韌帶穿過腹股溝管、股動靜脈穿過股管、臍血管穿過臍環等處。

- 腹白線因發育不全也可成為腹壁的薄弱點。

- 手術切口癒合不良、腹壁外傷及感染、腹壁神經損傷老年、久病、肥胖所致肌萎縮等也常是腹壁強度降低的原因。

- 遺傳因素、長期吸菸等可能與腹外疝的發生有關,吸菸的直疝病人血漿中促彈性組織離解活性顯著高於正常人,可導致腹壁強度降低。

腹內壓力增高

慢性咳嗽、慢性便秘、排尿困難(如包莖、良性攝護腺肥大、膀胱結石)、搬運重物、舉重、腹水、妊娠、嬰兒經常啼哭等是引起腹內壓力增高的常見原因,腹內壓持續或瞬時的增高是產生腹外疝的誘因。正常人雖時有腹內壓增高情況,但如腹壁強度正常,則不致發生疝。

- 手術切口癒合不良容易誘發腹外疝。

- 舉重物、妊娠、腹水、長期慢性咳嗽、便秘可導致腹壓增加,易誘發腹外疝。

腹股溝斜疝是最多見的腹外疝,發病率約占各種疝病的75%~90%。腹股溝疝氣發生於男性者占大多數,男女發病率約為15:1,右側比左側多見。腹股溝直疝常見於老年體弱者,股疝的發病率約占腹外疝的3%~5%,多見於40歲以上婦女。

- 老年體弱者,由於腹壁強度降低容易發生腹外疝。

- 長期咳嗽、便秘、排尿困難者,由於腹內壓持續或突然增加,易發生腹外疝。

- 嬰幼兒腹壁肌肉薄弱,易在哭鬧時使腹部壓力升高,出現臍疝氣、腹股溝疝氣。

症狀

腹外疝主要表現為腹部不定時出現腫塊,常與站立時或腹壓增加時腫塊突出,初期通過平臥或用手按壓後可消失或變小。隨著病程的延長,可出現腹脹等消化道症狀。嚴重時可出現腸沾黏、腸阻塞,少數病人出現嵌頓,未及時處理可能發生絞窄,甚至感染。

腹股溝斜疝

易復性斜疝

除腹股溝區有腫塊和偶有脹痛外,並無其他症狀。腫塊常在站立、行走、咳嗽或勞動時出現,多呈帶蒂柄的梨形,可降至陰囊或大陰唇。平臥休息或用手將腫塊向腹腔推送,腫塊可向腹腔回納而消失。

難復性斜疝

除脹痛稍重外,主要特點是疝塊不能完全回納。

嵌頓性斜疝

疝塊突然增大,伴有明顯疼痛,平臥或用手推送不能使疝塊回納。腫塊緊張發硬,且有明顯觸痛。疝一旦嵌頓,自行回納的機會較少,如果不及時處理,可發展為絞窄性疝。

絞窄性斜疝

臨床症狀多較嚴重,但在腸袢壞死穿孔時,疼痛可因疝塊壓力驟降而暫時緩解。

腹股溝直疝

常見於年老體弱者,主要表現為病人站立時,在腹股溝內側端、恥骨結節上外方出現一半球形腫塊,並不伴有疼痛或其他症狀。平臥後疝塊多能自行回納腹腔而消失,極少發生嵌頓。

股疝

平時無症狀,多偶然發現。疝塊往往不大,表現為腹股溝韌帶下方卵圓窩處有一半球形突起。

切口性疝氣

多數病人無特殊不適,如果切口性疝氣較大,可有腹部牽拉感,伴食慾減退、噁心、便秘、腹部隱痛等表現。

臍疝氣

小兒臍疝氣

患兒啼哭時出現臍部腫塊,安靜平臥時腫塊消失,極少發生嵌頓和絞窄。

成人臍疝氣

因疝環狹小,成人臍疝氣發生嵌頓或絞窄者較多。如果是孕婦或肝硬化腹水的病人,有時會發生自發性或外傷性穿破。

腸阻塞

嵌頓內容物為腸道時容易伴發腸阻塞。

腸穿孔

發生嵌頓疝時,如不及時處理,將會發展為絞窄性疝,可發生腸穿孔,表現為劇烈腹痛。

膿毒症

絞窄時間較長者,由於疝內容物發生感染,侵及周圍組織,可發生膿毒血症,表現為寒戰、高熱等毒血症狀。

看醫

部分腹外疝病人只有可復性腫塊突出表現,無疼痛等其他不適,容易忽略,但腹外疝病情進站後,會帶來疼痛不適,故建議病人出現時隱時現的腫塊,及時就醫,明確診斷。

- 腹壁出現時有時無、或大或小的腫塊時應及時就醫。

- 既往腹壁可復性腫塊,出現不能還納,伴或不伴有局部疼痛及腹痛,需及時就醫。

- 出現不明原因的腹痛、腹脹及噁心、嘔吐等腸阻塞表現,懷疑是腹股溝疝氣嵌頓,需立即就醫。

- 已經確診的腹外疝病人,出現嵌頓情況,亦需立即就醫。

病人需就診於一般外科。

- 有什麼症狀?持續多長時間?變換體位後有什麼變化?

- 腫塊突出時有沒有疼痛感?

- 腫塊有沒有不能還納的情況?

- 有無腹痛、腹脹、噁心、嘔吐等表現?

- 平素身體狀況如何?參加鍛煉嗎?

- 既往有無其他的病史?

根據可復性腫塊的症狀和體徵基本可做出診斷,若診斷不明確或有困難時可輔以超音波、CT等影像學檢查。

腹部超音波

超音波可明確診斷,並判斷疝氣類型、大小、缺損等。

腹部CT

可明確疝環具體位置和缺損大小,並了解疝內容物。

腹部立位平片

如出現疝內容物嵌頓,可了解嵌頓腸管梗阻情況。

鋇劑造影

如考慮疝內容物為腸管,並有沾黏,可行此檢查。

醫生根據病人可復性腫塊的症狀及體徵,大多情況下即可確診。進一步明確診斷需完善超音波檢查,同時判斷腹外疝的具體類型。

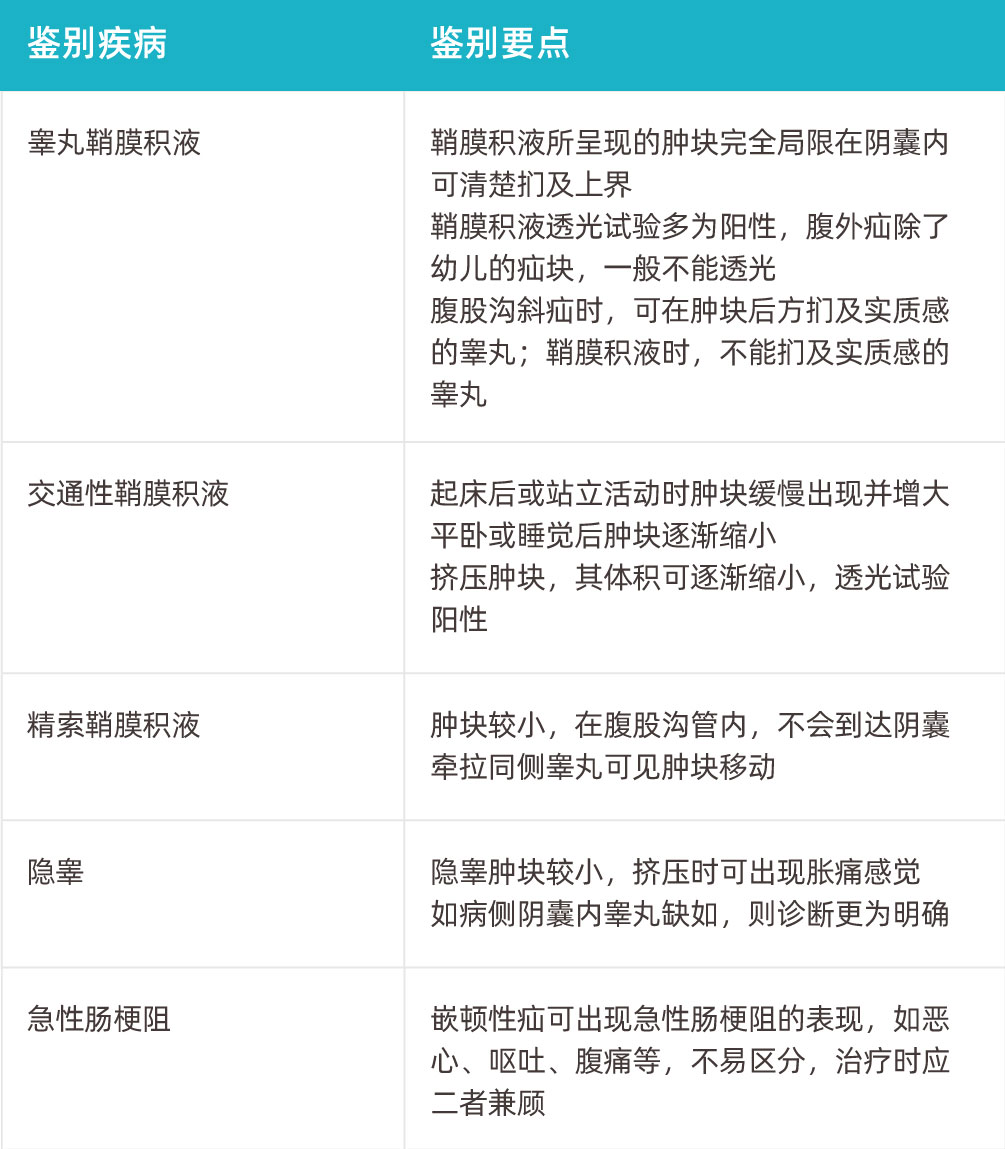

腹股溝疝氣可與以下疾病鑑別:

股疝應與以下疾病鑑別:

腹股溝斜疝和直疝的鑑別:

治療

腹外疝除少數特殊情況外,一般應儘早施行手術治療,手術是治癒成人疝氣的唯一有效手段。嬰幼兒有自愈可能,只要沒有發生嵌頓,可暫時保守治療。

- 2歲以上小兒腹股溝疝氣無自愈趨勢者,宜行手術高位結紮疝囊。

- 少年、兒童較小的腹股溝斜疝,疝囊高位結紮後,修補時無需將精索移位。青壯年應將精索移位至腹外斜肌腱膜下;老年和巨大的腹股溝斜疝,必須加強腹股溝管後壁的修復,並將精索移位至皮下。

- 股疝可在腹股溝韌帶上方或下方做切口,切勿損傷疝內容物,將疝囊切除縫扎後,在腹股溝韌帶下方把腹股溝韌帶、陷窩韌帶和恥骨肌筋膜縫合在一起以關閉股環。疑有絞窄疝時,以做腹股溝韌帶上方切口為宜。

- 嵌頓性或絞窄性疝應立即手術,通常採取單純疝囊高位結紮,避免施行修補手術;腹壁的缺損應在以後另作擇期手術以加強之;但如在術前用藥或麻醉後自行復位,應嚴密觀察24小時,根據病情決定手術時間。除2歲以下小兒發病在4小時內可試行手法復位外,不應強行復位。

- 腹白線疝如有疼痛者,宜修補白線裂孔,切口性疝氣應手術修補。

- 一歲以下嬰幼兒可暫不手術,因為嬰幼兒腹肌可隨軀體生長逐漸強壯疝有自行消失的可能。可採用棉線束帶或繃帶壓住腹股溝管深環,防止疝塊突出並給發育中的腹肌以加強腹壁的機會。

- 年老體弱或佳在其他嚴重疾病面禁忌手木者,白天可在回納疝內物後,將醫用疝帶一端的軟壓墊對著疝環頂住,阻止疝塊突出。但要注意長期使用疝帶可使疝囊頸經常受到摩擦,變得肥厚、堅韌而增加疝嵌頓的發病率,並有促使疝囊與疝內容物發生沾黏的可能。

預後

腹外疝通常都需要進行手術治療,預後多良好。如果未及時處理,延誤治療時機,腸管受壓或絞窄,可出現腸阻塞、腸穿孔,甚至膿毒血症等,危及生命。

該病經規範手術治療能治癒。

規範治療後一般不會影響自然壽命。

再次出現相同的臨床症狀應及時診治。

飲食

腹外疝病人飲食宜清淡、易消化,多食粗纖維食物及蔬菜、水果,忌食生冷、刺激和油膩之品,防止引起便秘。

- 主食方面,可多吃些粗糧雜糧,可以助於消化,便於排便。

- 平常多吃助消化的的水果、蔬菜,比如蘋果、葡萄、橙子、奇異果、番茄、茄子等。

- 建議每天早晨空腹喝一杯淡鹽水、睡前可以喝一杯蜂蜜,以保持排便通暢。

照護

腹外疝病人的護理以避免導致疾病的高危因素為主,術後還需保持傷口的清潔,避免發生感染。

- 建立良好的排便習慣,防止腹內壓持續或突然增高。

- 病人應避免搬運重物、重體力活。

- 術後避免傷口沾水,應保證傷口的清潔。

- 觀察腹股溝區是否出現腫塊,腫塊是否有增大的趨勢,是否存在脹痛感,如果出現上述情況,需及時複診。

- 若病人出現急性、劇烈腹痛,說明可能出現嵌頓性疝或絞窄性疝,需立即就醫。

預防

由於腹內壓增高會誘導腹外疝的發生,因此,建立良好的生活習慣對預防疾病發生,或避免疾病進一步加重有益處。

- 有長期慢性咳嗽、便秘、排尿困難等應及時就診,治療原發病。

- 避免長時間做重體力活,防止腹內壓突然增高。

- 均衡飲食,適當食用易消化和富含纖維素的食物,以保證大便通暢。

- 嬰幼兒易發生腹外疝,故在護理嬰幼兒時,多加關注孩子的腹股溝或陰囊處是否有異常腫塊,同時需避免寶寶大聲哭鬧,不宜讓孩子過早站立。