急性中耳炎

概述

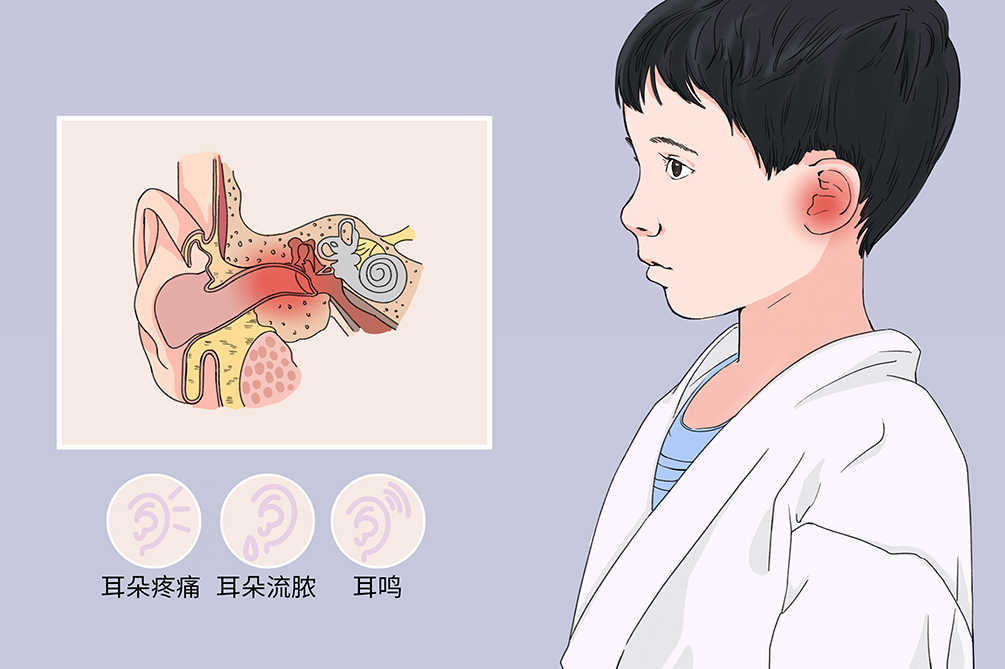

急性中耳炎主要為金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌等病原菌侵犯中耳黏膜引起的中耳急性發炎。主要症狀為耳膜穿孔、耳內流膿、聽力下降,病原菌可通過耳咽管感染中耳,或因耳膜外傷等經外耳道侵入,或通過血行感染中耳,服用殺菌消炎藥物即可好轉,大部分病人治療後症狀減輕,生活質量改善,預後良好。

- 就診科別:

- 耳鼻喉科

- 英文名稱:

- acute otitis media

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 腦膜炎、腦膿腫

- 治療周期:

- 7~14天

- 臨床症狀:

- 耳痛、鼻塞、流涕、耳鳴、耳悶、聽力下降

- 好發人群:

- 嬰幼兒

- 常用藥物:

- 青黴素、麻黃素、滴鼻淨

- 常用檢查:

- 耳鏡檢查、音叉試驗、純音測聽

病因

急性中耳炎的致病菌為金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌,這兩種球箘通過耳咽管途徑或外耳道耳膜途徑或血行感染中耳。

- 金黃色葡萄球菌是一種常見的食源性致病菌,容易引起局部感染,造成中耳炎、肺炎、心包炎,甚至會導致敗血症等。

- 溶血性鏈球菌感染為人類的常見疾病,是屬於細菌侵入人體引起的疾病。分為兩類,一類是感染性疾患,如中耳炎、急性扁桃腺炎、膿皮病、肺炎等。另一類是變態反應性疾病,如急性腎小球腎炎、風濕熱、風濕性心臟病等,多發於10歲左右的兒童。

在不潔的水中游泳或跳水,或者不適當的擤鼻、耳咽管吹張、鼻腔沖洗以及鼻咽部填塞等,都有可能誘發急性中耳炎。

- 急性中耳炎小兒占絕對多數,隨之成長發病率減少,在門診多見。

- 10歲以下小兒多見,但對其患病率高峰期意見不統一。

急慢性上呼吸道疾病病人

上呼吸道(如鼻、扁桃腺)急性炎症、急性傳染病等疾病時,病原菌可通過耳咽管感染中耳,或因耳膜外傷等經外耳道侵入,或通過血行感染中耳。

不注意耳部衛生的人

不注意耳部衛生的人外耳道容易滋生細菌,細菌通過耳咽管或外耳道、耳膜或血行感染中耳。

先天耳部生理構造有缺陷的人

中耳炎病人中小兒居多,若小兒耳咽管功能障礙,患有小兒腺樣體肥大、耳咽管軟骨彈性較差等疾病時,外耳道的細菌極易進入中耳。

症狀

急性中耳炎的典型症狀是耳膜穿孔、耳內流膿、聽力下降。大多數人伴有耳鳴、耳悶。小兒全身症狀較重,可有高熱、嘔吐、腹瀉等症狀,少數人不及時治療可出現中耳沾黏症、鼓室硬化或轉為慢性中耳炎等。

耳朵疼痛

急性中耳炎最常見的症狀是耳朵疼痛、流膿。

上呼吸道感染症狀

急性中耳炎常伴有上呼吸道道感染相關症狀,如鼻塞、流涕等。

耳部障礙

急性中耳炎初期病人會出現耳悶和輕微聽力障礙。

急性分泌性中耳炎

急性期可有耳痛,治療不及時或不徹底,可轉為慢性,造成耳膜內陷、沾黏、聽骨鏈破壞、膽脂瘤形成等。

氣壓損傷性中耳炎

病人會出現耳朵緊繃、耳朵疼痛、聽力損傷,偶爾還會眩暈。

腦膜炎

腦膜炎是腦膜的瀰漫性炎症性改變,由細菌、病毒、真菌、螺旋體、原蟲、立克次氏體、腫瘤與免疫相關的各種炎性因子侵犯腦膜引起,具體發病機制不明確,腦膜炎可累及硬腦膜、蜘蛛網膜和軟腦膜。

腦膿腫

腦膿腫是由致病菌引起的腦部感染性疾病,葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌或大腸埃希菌等致病菌,通過血液或由頭部感染灶蔓延入腦,導致腦膿腫。急性感染時常出現全身中毒症狀,如發熱、畏寒、頭痛、噁心、嘔吐、乏力等。

看醫

當病人出現耳朵疼痛、發熱、耳鳴、耳悶等急性中耳炎典型症狀時需立即就醫,病人優先考慮到耳鼻喉科就診,通過耳鏡檢查、聽力檢查等可確診。

- 小兒及免疫力低下者進行定期耳鼻喉科體檢非常有必要,一旦體檢中發現急性中耳炎的體徵,都需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 發現耳膜穿孔、耳道流膿、聽力下降等症狀,高度懷疑急性中耳炎時,應及時就醫。

- 已經確診急性中耳炎的病人,若見皮膚皸裂、表皮脫落,耳部黏膜紅腫,甚至還可見到糜爛及淺表潰瘍,應立即就醫。

- 大多病人優先考慮去耳鼻喉科就診。

- 若病人出現其他嚴重不適反應或併發症,如腦膜炎等,可到腦病科就診。

- 因為什麼來就診的?

- 耳道流膿持續多長時間了?

- 目前都有什麼症狀?(如耳膜穿孔、耳道流膿、聽力下降等)

- 是否有以下症狀?(如頭暈、噁心、乏力等症狀)

- 既往有無其他的病史?

耳鏡檢查

檢查耳膜有無充血、向外膨出、穿孔等情況。

聽力檢查

音叉試驗

用於初步判定耳聾,鑑別傳導性或感音神經性聽障,驗證電測聽結果的正確性,但不能判斷聽力損失的程度。

純音測聽

反映病人在安靜環境下所能聽到的各個頻率的最小聲音的聽力級,了解聽力正常與否以及聽力損失的程度和性質,並作為診斷和處理依據。

- 當病人出現典型中耳炎症狀,如耳朵疼痛、發熱、耳鳴、耳悶,可以診斷為急性中耳炎。

- 在耳道分泌物中找到金黃色葡萄球菌或者溶血性鏈球菌,即可確診。

瀰漫性外耳炎是一種常見的耳部疾病,是外耳道皮膚及皮下組織的廣泛性感染性炎症。發病與氣溫和濕度有密切關係,在耳道皮膚外傷或局部抵抗力降低時容易發病,如挖耳朵、游泳進水、化膿性中耳炎長期膿液的刺激等。當外耳道皮膚本身的抵抗力下降或受到損傷,細菌或病毒的進入會引起感染,發生急性瀰漫性外耳炎症。

治療

急性中耳炎的治療主要需消除引起急性中耳炎的誘因,選擇全身應用抗菌藥物,根據病人的臨床分類,決定療程長短,配合局部用藥,必要時手術治療。

青黴素

急性中耳炎由金黃色葡萄球菌或者溶血性鏈球菌引起,應該首先使用青黴素抗菌治療,但是應該注意青黴素的過敏反應,青黴素過敏反應較常見,包括蕁麻疹等各類皮疹、白血球減少、間質性腎炎、氣喘發作等和血清病型反應;過敏性休克偶見,一旦發生,必須就地搶救。

麻黃素

中耳炎的治療中除全身應用抗菌和抗病毒藥物外,鼻腔局部滴藥顯得尤為重要,常用的滴鼻劑為1%麻黃素液或呋喃西林麻黃素液滴鼻劑。

滴鼻淨

又叫鼻炎淨,主要成分是奈唑啉,用於過敏性及炎症性鼻出血、急慢性鼻炎,可以改善通氣,排出分泌物,緩解鼻塞。但這種藥物只是緩解症狀,在緩解鼻部症狀的同時也可以緩解急性中耳炎的症狀。

本病一般無需手術治療。

預後

急性中耳炎經過及時、有效、規範的治療均可治癒,能夠減輕或消除耳道炎症狀,使得症狀消失,聽力恢復,維持正常的生活質量。本病預後良好,治癒後不易復發。

急性中耳炎一般能治癒。

急性中耳炎經過治療預後較好,一般不會影響自然壽命。

急性中耳炎病人經過藥物治療之後,按時去醫院複查,尤其是治療後7~15天去醫院進行耳鏡檢查,查看耳道是否有化膿症狀。

飲食

急性中耳炎病人的飲食護理以促進病人症狀減輕並消退為主,病人宜多食優質蛋白食物,少食辛辣、刺激性食物,多飲水。

- 病人日常要多吃優質蛋白食物,如雞蛋、瘦肉等;少食動物內臟、油炸、燒烤以及油膩食物。

- 避免進食刺激性食物,例如大蒜、芥未等;少吃生冷食物,如生魚片等食物。

照護

病人需注意外耳道衛生,保持乾燥、潔淨,不要過分緊張,以免加重病情。給嬰幼兒哺乳時,要注意保持正確體位,防止因哺乳姿勢和方法不當使乳汁誤入耳竅,誘發急性中耳炎。

- 病人在家用藥注意按時按量,謹遵醫囑,用藥期間可出現噁心、乏力等不良反應,一般都可忍受,若症狀嚴重應及時告知醫生。

- 病人需進行適當的體育鍛煉,増強自身免疫力。但應避免進行游泳跳水等活動,以免耳部進水。

- 病人飲食需注意清淡、易消化,多喝水以保持大便通暢。

預防

急性中耳炎常與外耳及其它部位真菌病並存,或交叉感染。由於皮膚搔癢而搔抓,可使手指帶菌傳至外耳道,故應注意皮膚清潔,保持外耳乾燥。合理應用抗生素及激素,是預防感染的主要措施。

嬰幼兒在春季和冬季本病的發病率最高,建議在春季和冬季,去醫院耳鼻喉科檢查耳部狀況。

- 避免在不乾淨的水中游泳、跳水等活動。

- 飛機下降時儘量多做吞咽動作,以促使耳咽管不斷開放,平衡中耳內外壓力。

- 積極預防病毒感染,出現其他疾病如鼻腔、耳膜疾病和急性傳染病等,應及時就醫,避免雙重感染,引發急性中耳炎。