口腔頜臉部腫瘤

概述

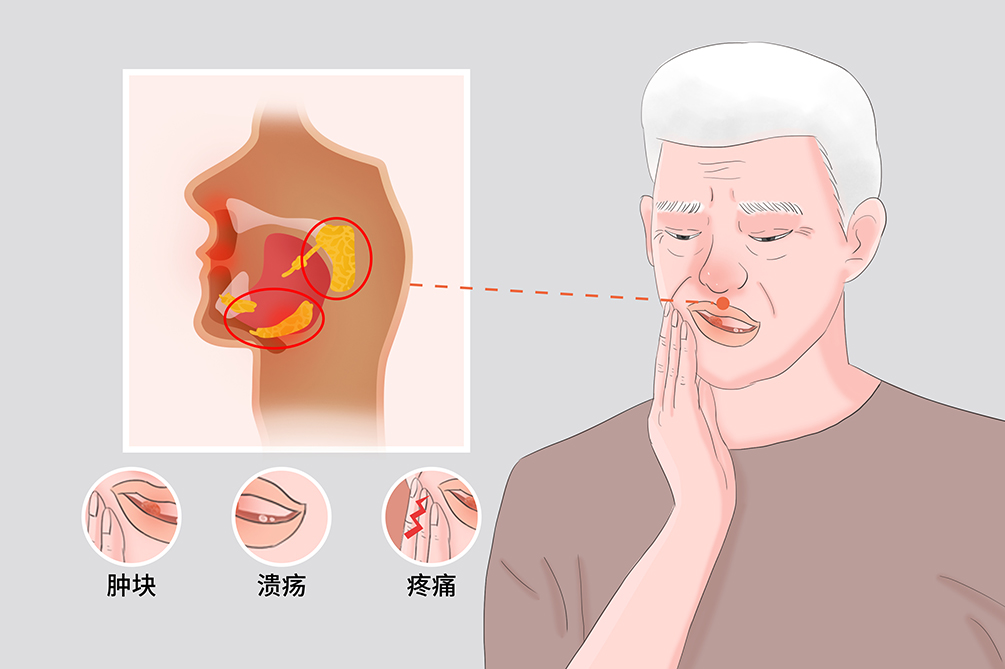

口腔頜臉部腫瘤是指發生於口腔及其鄰近解剖部位,如唇、鼻旁竇、唾液腺以及原發灶隱匿的腫瘤,是頭頸部腫瘤的重要組成部分。以癌最為常見,肉瘤次之。口腔頜臉部腫瘤初期典型表現為局部潰瘍、硬結或小結節,目前臨床上可以採用手術、化學治療、放射治療等方法進行治療,其中多數以外科手術為主,初期根治性治療效果較好。

- 就診科別:

- 口腔科、耳鼻喉科、腫瘤科

- 英文名稱:

- oral and maxillofacial tumors,OMT

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- Horner症候群、上腔靜脈阻塞症候群

- 治療周期:

- 良性腫瘤行根治性手術即可,一般需要治療7~14天左右。惡性腫瘤需要綜合序列治療,治療周期長短不一。

- 臨床症狀:

- 腫塊、潰瘍、疼痛、出血、外形畸形、功能障礙

- 好發人群:

- 55歲以上人群,大量吸菸、飲酒的人群,患有口腔白斑、慢性潰瘍的人群

- 常用藥物:

- Cisplatin 、 Paclitaxel 、環磷醯胺、表 Doxorubicin 、平陽黴素、5- Fluorouracil

- 常用檢查:

- 腫瘤的組織病理學檢查、口腔頜臉部超音波、全身骨掃描檢查、磁振造影、X線檢查

口腔頜臉部腫瘤臨床上可分為良性和惡性腫瘤兩大類。

良性腫瘤

又包括脈管瘤、多形性腺瘤、脂肪瘤等。

惡性腫瘤

包括鱗狀細胞癌、腺樣囊性癌、基底細胞癌、惡性淋巴瘤等。

病因

目前口腔頜臉部腫瘤的病因和發病機制均不明確,對於可疑病變,應嚴密隨訪,必要時作切片檢查或切除。

- 環境污染加重、生活節奏加快以及喜歡熬夜的不良生活習慣,與口腔頜臉部惡性腫瘤的發病相關。

- 長期大量吸菸、飲酒可導致口腔白斑、慢性潰瘍等,是口腔頜臉部癌前病變,是導致惡性腫瘤發生的病因之一。

- 老人由於多種合併症,導致機體免疫力低下,也與腫瘤的發病相關。

近年來,在全世界範圍內口腔頜臉部腫瘤發病率呈逐年上升趨勢,2013年據美國癌症協會統計,罹患口腔和咽部惡性腫瘤的人數約占癌症總人數的2.49%,且隨年齡增長,發病率增加,其死亡率約為1.26%,口腔頜臉部腫瘤約占全身惡性腫瘤的5%~10%。

- 生活習慣不健康的人群,如經常熬夜等。

- 長期大量吸菸、飲酒的人群。

- 由於各種原因導致免疫力低下的老人。

症狀

口腔頜臉部腫瘤由於發生部位不同、病理類型不同、臨床分期不同等因素,導致其臨床症狀表現多樣,良性腫瘤主要症狀是無痛性腫塊,口腔頜臉部惡性腫瘤的初期表現為皮膚或黏膜完整性破壞。

- 初期出現白斑、色素斑、局部潰瘍、皮膚或黏膜完整性破壞、硬結或小結節。

- 一般腫塊無明顯的自發性疼痛,隨著癌腫發展迅速生長,並向周圍及深層組織浸潤,可出現疼痛。硬結擴大、腫物外突、表面潰瘍,或邊緣隆起呈菜花狀,基底硬,中心可有壞死,有惡臭,常伴有感染,表面易出血。

- 腮腺癌迅速增大的腮腺腫塊,多伴有頸部淋巴結腫大,疼痛明顯。

腫瘤壓迫的相關症狀,如頸部腫大淋巴結壓迫神經血管出現的症候群等,也可能出現轉移相關的症狀,例如肺轉移出現胸悶、憋氣,骨轉移出現骨痛等。

Horner(霍納)症候群

頸部腫大淋巴結壓迫交感神經引起的一系列症候群,臨床主要表現為患側瞳孔縮小、上眼瞼下垂、眼裂狹小、眼球內陷以及同側面頸部無汗等。

上腔靜脈阻塞症候群

腫瘤壓迫或者侵犯,導致上腔靜脈阻塞,引起局部血流緩慢引起的一組症候群。主要包括臉部、頸部及上肢水腫,嚴重者可出現青紫,胸壁可見靜脈曲張。

看醫

病人出現疑似口腔頜臉部腫瘤的症狀,應及時就醫、通過相關影像學、實驗室和病理檢查結果明確診斷,儘早治療,以免病情進一步發展。

- 對於有口腔頜臉部腫瘤症狀的病人,如有硬結或小結節、出血、疼痛;出現長時間的口腔白斑、慢性遷延不愈的潰瘍等病變時,應及時就醫。

- 出現瞳孔縮小、上眼瞼下垂、臉部、頸部及上肢水腫等併發症症狀以及疼痛休克時應立即就醫。

- 大多病人優先考慮去口腔頜面外科、耳鼻喉科就診,需要做放化療的病人可以到腫瘤科就診。

- 若病人出現其他嚴重不適反應或併發症,如呼吸困難等,可到相應科別就診,如呼吸科。

- 從開始出現不適到現在已經多久了?

- 目前都有什麼症狀?(如腫塊、黏膜潰瘍處疼痛、鼻塞、血涕、舌運動障礙等)

- 是否有以下症狀?(如胸悶、憋氣、體重減輕、呼吸困難、骨骼疼痛、水腫等症狀)

- 既往是否有慢性潰瘍、口腔白斑等病變?

- 是否長期大量吸菸及飲酒?

腫瘤的組織病理學檢查

確診口腔頜臉部腫瘤的必須檢查,是診斷的金標準。

常規影像學檢查(超音波、CT、磁振造影)以及內窺鏡檢查(喉鏡等)

可以發現腫塊、黏膜增厚或者潰瘍性病變,也可以評估是否有局部侵犯或者遠處轉移。

全身骨掃描檢查

評估是否有骨轉移。

X線檢查

X線曲面平展片適用於牙源性囊腫、頜骨良惡性腫瘤等,有助於了解骨組織腫瘤發展情況。對惡性腫瘤常規選擇胸部X光片檢查,通過腮腺造影可判斷腮腺腫瘤的性質。

結合臨床表現、影像學檢查、組織病理學檢查即可診斷。

- 有口腔頜臉部腫瘤典型症狀,例如腫塊、黏膜潰瘍處疼痛、鼻塞、鼻涕帶血、舌運動障礙等。

- 超音波、CT或者磁振造影等檢查發現腫瘤,以及是否伴有病變局部侵犯或者轉移。

- 腫瘤組織病理學診斷是金標準。

治療

由於口腔頜臉部腫瘤的組織來源、分化程度、生長部位以及病灶大小等均存在一定差異,因此,臨床治療的具體方案需要根據病人的實際病情、切片檢查結果等進行綜合評估確定。對於口腔頜臉部腫瘤,目前臨床上可以採用手術、化學治療、放射治療等方法進行治療,其中多數以外科手術為主,對於中末期病人需要做綜合序列治療。

外科手術切除是目前臨床上治療口腔頜臉部腫瘤的重要治療手段,手術治療的目的是切除病灶,降低術後復發率,提升病人的生存質量。目前多是採用腫瘤根治性切除術,對淋巴結轉移率較高的惡性腫瘤病人,還需要聯合頸部淋巴結清掃術。

一般採用適形調強放射治療,劑量控制在60~70Gy,治療時間2個月,初期病例根治性放療,可以達到控制腫瘤的目的。但放射治療的毒副作用也較大,會導致病人出現口腔黏膜潰瘍、出血等嚴重不良反應。對於末期口腔頜臉部惡性腫瘤,放射治療屬於局部治療手段,可以減緩腫瘤發展,往往不能根治腫瘤。

口腔頜臉部良性腫瘤多數情況下不需要藥物治療,對於末期惡性腫瘤,可以給予化療。目前常用的化療藥物包括平陽黴素、 Paclitaxel 、 Cisplatin 、環磷醯胺、5- Fluorouracil 等。

對於末期口腔頜臉部惡性腫瘤病人,給予最佳營養支持治療。

鎮痛治療

由於骨轉移等導致的疼痛,按照疼痛程度不同,按照WHO的三階梯鎮痛原則治療,常用藥物有嗎啡、 Oxycodone 緩釋片等。

局部治療

可以考慮局部液氮冷凍治療、雷射及全身中草藥治療。

標靶藥物和免疫治療

目前還處於探索階段。

預後

口腔頜臉部良性腫瘤通過根治手術可以治癒,口腔頜臉部惡性腫瘤病人初期治療效果較好,若未能及時發現,一旦發展至末期,需要綜合治療,預後較差。

口腔頜臉部良性腫瘤根治術後可以治癒,不需要放化療,需定期複查。惡性腫瘤治療難度更高,對中末期病例需要綜合序列治療,嚴密複查,及時發現復發和轉移。

良性腫瘤相對治療效果比較好,可以長期生存。惡性腫瘤如果初期發現、初期治療,經過根治手術或者根治性放療,能夠長期生存。末期病例療效相對較差,在綜合序列治療的基礎上,嚴密複查,儘可能延長生存時間,提高生活質量。

根治性切除術後的口腔頜臉部惡性腫瘤,開始階段每3~4個月複診一次,逐漸延長複查間隔,一般至少需隨訪5年。已有遠處轉移的口腔頜臉部惡性腫瘤病人,應當每2~3個月複診一次。

飲食

口腔頜臉部腫瘤病人除了正規治療外,還應注意日常飲食調理,有利於輔助緩解病情發展。加強營養,補充維他命,若術後進食有困難的病人,可考慮給予流食或鼻飼。避免辛辣刺激及過冷、過燙的食物,戒菸酒。

- 術後可以進食後,先選擇流食,如米湯、麵湯等,根據恢復情況逐漸改為半流質飲食、正常飲食。

- 非手術病人應以清淡飲食為主,少食多餐。

- 少吃油炸、肥膩的食物,如肥肉、油條。

- 避免吃辣椒、姜、過燙、過冰等刺激性食物。

- 多吃蔬菜、水果,如菠菜、香蕉等,適當補充維他命,促進胃腸道蠕動。

照護

口腔頜臉部腫瘤病人的護理以注意口腔衛生、增強機體免疫力為主,加強心理護理,積極配合治療。

- 加強口腔護理,使用含漱液漱口,保持口腔衛生,防止感染。

- 非手術治療病人可適當運動,以慢走、慢跑為主,增強體質。手術後病人應臥床休息,病情好轉後可遵醫囑進行適當的體育鍛煉。

口腔頜臉部腫瘤根治術後,病人需要通過超音波、CT、磁振造影或者內窺鏡檢查,監測腫瘤是否出現局部復發及轉移。如果要排除全身遠處轉移,可進行PET-CT檢查。

家屬應做好病人的心理疏導工作,使病人正確認識腫瘤,樹立戰勝疾病的信心,克服對於患腫瘤的恐懼心理。

口腔頜臉部腫瘤病人需要進行長期隨訪,隨訪項目推薦CT或磁振造影、PET-CT、內窺鏡檢查等。

預防

口腔頜臉部腫瘤病因不明,應做好初期篩檢,和其他腫瘤一樣可從規律生活上進行預防,保持身體健康,減少疾病發生的風險。

- 對於有口腔白斑等癌前病變、長期大量飲酒及吸菸、免疫力低下的老人等高危人群,宜及早進行腫瘤篩檢。

- 每年健康查體對於口腔頜臉部腫瘤的初期發現非常重要。

- 戒菸限酒,注意個人衛生,勤刷牙。

- 養成良好的生活習慣,規律作息,不熬夜、適量運動。

- 工作與生活中應做好防輻射措施。