髓母細胞瘤

概述

髓母細胞瘤為中樞神經系統惡性程度最高的神經上皮性腫瘤,約占兒童腦腫瘤的25%,占整個後顱窩腫瘤的40%。其惡性程度高,組織學上符合世界衛生組織(WHO)中樞神經系統腫瘤分級Ⅳ級,極易通過腦脊髓液途徑傳播,預後相對欠佳。

- 就診科別:

- 神經外科、腫瘤科、兒科

- 英文名稱:

- Medulloblastoma

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 有遺傳易感性

- 併發疾病:

- 小腦扁桃腺下疝、後顱窩症候群、病理性骨折、肝功能衰竭

- 治療周期:

- 長期間歇性治療

- 臨床症狀:

- 頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、小腦萎縮症

- 好發人群:

- 自身患有遺傳症候群病人、先天異常者

- 常用藥物:

- Vincristine 、環已亞硝脲、 Cisplatin 、環磷醯胺

- 常用檢查:

- 病理學檢查、CT、MR檢查、血液常規、腦脊髓液生化

經典型

占80%~90% ,腫瘤由緊密排列的許多小細胞組成,胞質較少,胞核深染,可見假菊形團和假柵欄狀壞死。

促纖維增生型/結節型

占3%~15%,其腫瘤細胞被纖細的纖維組織所圍繞形成結節狀,網狀纖維染色示雙向分化,無網織纖維區(白島)和纖維增生區。無網織纖維區內的腫瘤細胞密度低,核大小一致,部分病例呈明顯的神經元性分化; 纖維增生區的腫瘤細胞密度高,核不規則。

大細胞型或間變型

是該腫瘤的另一亞型,占4%。腫瘤細胞體積較大,胞質豐富,核大並具有異型性,核仁明顯,活躍的核分裂象。大量的凋亡小體及大片壞死灶是該型腫瘤常見的組織學表現。

病因

髓母細胞瘤的細胞起源、病因和發病機制尚未闡明。6.4%的髓母細胞瘤的發生與遺傳症候群和天生異常有關,JC病毒感染也與發病有關,維他命C、鐵、鈣等的缺乏也與疾病發生有關。

近來的研究認為髓母細胞瘤由原始神經幹細胞演化而成,此類細胞有向神經元及神經膠質細胞等多種細胞分化的潛能,屬原始神經外胚葉腫瘤(PNETs),是一種神經母細胞瘤,其位於後顱窩者又專稱為髓母細胞瘤。後顱窩中線處的髓母細胞瘤來源於後髓帆中向外顆粒層分化的室管膜增殖中心的原始細胞,這些細胞可能在出生後數年仍然存在。而偏於一側生長的髓母細胞瘤則發生於小腦皮質的胚胎顆粒層,這層細胞位於軟膜下小腦分子層表層,此層細胞在正常情況下於出生後一年內消失,這可能是髓母細胞瘤多見於兒童的原因之一。有人認為在大齡兒童及成人腫瘤主要來源於前者,而小齡兒童髓母細胞瘤則來源於後者。

維他命C、鐵、鈣等的缺乏

研究證實在懷孕期間鐵、鈣和維他命C的補充,以及在懷孕前6週注意多種維他命的補充,可能減少其後代發生髓母細胞瘤。

病毒感染

研究表明JC病毒可能在髓母細胞瘤的發生學上扮演重要角色。

髓母細胞瘤是最常見的兒童中樞神經系統腫瘤,占中樞神經系統腫瘤的16%~25%。該病好發於小腦的下蚓部,男性多見,大約占所有病例的2/3。多見於兒童,成人罕見。70%的病例發病年齡在10歲以下,發病的高峰在5歲左右,20%的病例在兩歲以前發病。

- 自身患有遺傳症候群和天生異常的人群。

- 母親懷孕期間維他命C、鈣、鐵等元素缺乏後生育的兒童。

- 曾經受到JC病毒感染的人群。

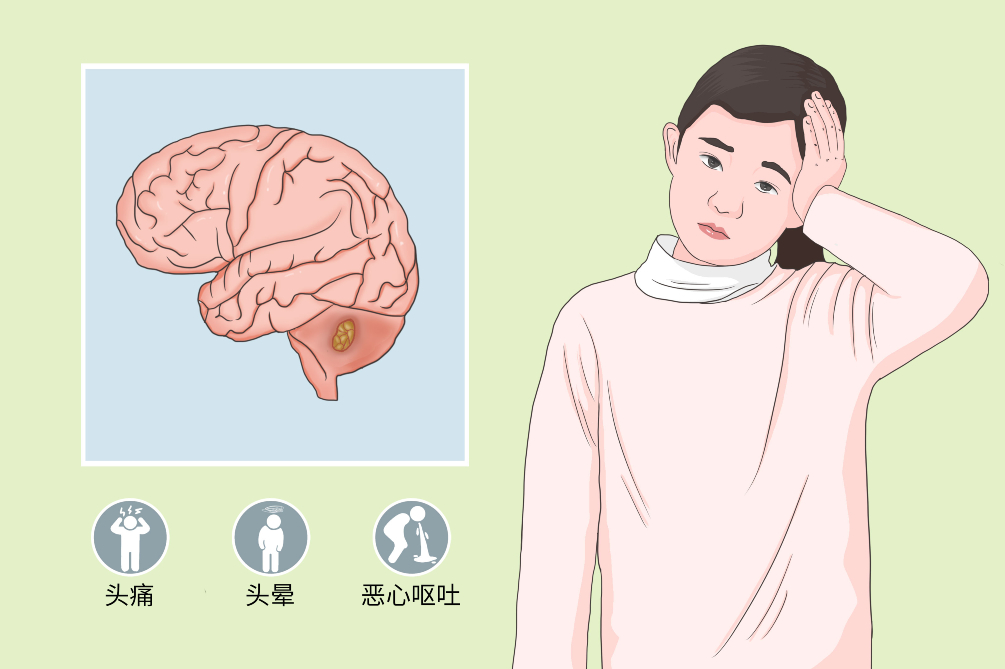

症狀

髓母細胞瘤的臨床表現主要為顱內壓升高表現、小腦損害表現、顱神經受損表現、錐體束征等。病人還可以出現小腦扁桃腺下疝、病理性骨折、肝功能衰竭等併發症。

顱內壓升高表現

頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、精神狀態改變、復視及眼底視神經乳頭水腫等表現,對於顱囟尚未完全閉合的患兒,表現為頭圍增大、前囟增大,叩診呈破罐音。

小腦損害表現

小腦萎縮症的臨床表現,包括步距增寬、平衡障礙、蹣跚步態,重症患兒可有站立不穩。腫瘤侵犯小腦上蚓部時,患兒可出現向前傾倒的表現。當侵犯小腦下蚓部時,患兒可出現向後傾倒的表現,眼肌失調時表現為眼球水平性顫抖。

顱神經受損表現

如顏面神經麻痹、雙側眼球外展受限、吞咽困難、飲水嗆咳、聲音嘶啞等。

- 有些患兒會出現精神淡漠、反應遲鈍、餵食困難、運動以及精神發育遲緩等表現。

- 當發生腦脊髓液播散時,患兒還會出現劇烈頭痛、背痛、行走困難、排尿困難、尿便失禁等表現。

小腦扁桃腺下疝

髓母細胞瘤末期時腫瘤可對小腦扁桃腺造成壓迫,後顱窩壓力增加導致小腦扁桃腺向枕骨大孔移位,出現小腦扁桃腺下疝。嘔吐是該病最為常見的臨床症狀,一方面與顱內壓升高有關;另一方面與腫瘤對第四腦室底迷走神經核的刺激有關,嚴重者可以引起患兒死亡。

後顱窩症候群

主要是由於髓母細胞瘤的手術治療引起的併發症,病人出現認知功能障礙、眼球運動出現失調、語言發育遲緩或者失語等表現。

病理性骨折

髓母細胞瘤可發生骨轉移,引起骨質疏鬆,繼而出現病理性骨折,臨床表現局部疼痛、運動不能等,骨折不易痊癒。

肝功能衰竭

髓母細胞瘤末期發生血行途經轉移到達肝臟,引起肝功能損害,最終不能代償時易併發肝功能衰竭,可導致病人死亡。

看醫

醫生根據病人既往病史,近期出現頭痛、嘔吐、視神經乳頭水腫、步態不穩、小腦萎縮症、顏面神經麻痹、吞咽困難、飲水嗆咳等臨床表現時,結合影像學檢查、實驗室檢查等可作出診斷。病人應儘早就診,以初期明確診斷。注意與小腦星狀細胞瘤、第四腦室室管膜瘤、小腦脂肪神經細胞瘤、血管網織細胞瘤等相鑑別。

病人在體檢或其他情況下出現頭痛、嘔吐、視神經乳頭水腫、步態不穩、小腦萎縮症、顏面神經麻痹、吞咽困難、飲水嗆咳等症狀,應及時就醫。

- 大多病人優先考慮去兒科、神經外科就診。

- 若病人術後需要做放化療完善診治,可到相應科別就診,如放療科、腫瘤科等。

- 從開始出現不適到現在已經多久了?

- 患兒的頭圍異常增大嗎?

- 目前都有什麼症狀?(如頭痛、嘔吐、步態不穩、小腦萎縮症、顏面神經麻痹、吞咽困難、嗆咳等)

- 是否去其他醫院就診過?做了哪些檢査?檢査結果是什麼?

- 既往有無基底細胞痣症候群等遺傳病病史、先天發育異常病史?

磁振造影檢查

是首選的影像學檢查手段,能夠反映腫瘤與周圍神經組織的關係,判斷有無腦脊髓液的播散轉移,從而指導治療方案的合理制定。磁振造影橫斷位、矢狀位和冠狀位掃描可較清楚顯示腫瘤的發生部位,對術前定位診斷幫助較大;腫瘤位於小腦蚓部時,小腦扁桃腺及第四腦室常受壓變形、移位,同時亦可見中腦導水管受壓、變窄,向前移位;腫瘤位於第四腦室時,瘤周可見「窄帶狀」腦脊髓液,主要在其前方、上方或側方。

CT檢查

髓母細胞瘤在CT多為均勻的高密度影,邊界清楚,增強CT檢查時呈均勻強化表現。第四腦室可有向前推移的表現,可有阻塞性腦積水征。

病理學檢查

髓母細胞瘤術後病理學診斷為診斷本病的金標準,病理中可以見到髓母細胞瘤特徵性瘤細胞改變。

腦脊髓液細胞學檢查

對診斷髓母細胞瘤是否有腦脊髓液播散非常重要,一般在術中或者術後两週進行此項檢查,從而提高診斷的準確性。

體格檢查

主要檢查病人步態、眼球運動、指鼻試驗、精細動作、病理反射等情況。

髓母細胞瘤應當結合病人的臨床表現、體格檢查、影像學檢查和病理學檢查結果等進行診斷。

臨床表現

頭痛、嘔吐、視乳頭水腫、步態不穩、小腦萎縮症、顏面神經麻痹、吞咽困難、嗆咳等。

體格檢查

步態不穩、眼球有顫抖、指鼻試驗不準、精細動作不能、有病理反射等。

影像學檢查

CT發現顱內占位性病灶。

病理學診斷

經典型、促纖維增生/結節型、間變型或大細胞型髓母細胞瘤。

小腦星狀細胞瘤

也好發於兒童的小腦,會表現顱內壓高和肢體的小腦萎縮症,易於髓母細胞瘤相混淆。但小腦星狀細胞瘤惡性度要低於髓母細胞瘤,腫瘤發展速度相對較慢;磁振造影顯示多數星狀細胞瘤體內的囊變區較髓母細胞瘤範圍大,增強掃描呈不規則「環形」強化,病理可最終鑑別。

第四腦室室管膜瘤

該腫瘤常發生於第四腦室底部,磁振造影信號與髓母細胞瘤相似。由於腫瘤生長範圍較寬鬆,引起幕上腦積水常較輕,瘤內出血及鈣化相對常見,增強掃描瘤體呈明顯不均勻強化。

小腦脂肪神經細胞瘤

好發於成人的小腦,伴有神經元/神經細胞和脂肪分化,極易與富脂質髓母細胞瘤相混淆。主要鑑別特點為前者Ki⁃67/MIB⁃1抗原標記指數大多低於6%,而髓母細胞瘤這項指數常較高。

血管網織細胞瘤

好發於小腦,影像學尤其是磁振造影掃描常可見出血和囊性變,以及增強時囊壁呈結節狀強化。其表現為大囊內含有附壁小結節,即特徵性大囊小結節,這是與髓母細胞瘤的主要鑑別特點。

治療

髓母細胞瘤的治療應該根據患兒的臨床分期和風險分期,選擇手術、放療、化療三種治療手段的合理結合。標準治療方案為顯微手術的腫瘤全切並在手術後,進行足量的全腦、後顱凹、脊髓的放療及多元聯合化療。

- 手術治療是髓母細胞瘤最為重要的治療方法,在神經功能得到保護的情況下,最大限度的進行腫瘤全切,能夠顯著改善患兒預後。常規手術入路為後顱窩正中入路,為達到對腫瘤更大範圍的切除,陸續有對手術入路改良的報導。

- 除腫瘤全切外還包括腫瘤近全切、腫瘤次全切、部分切除和切片檢查術等,腫瘤全切的療效最好。

髓母細胞瘤屬於放療敏感的腫瘤,放療是髓母細胞瘤綜合治療的重要組成部分,後顱窩局部放療加全腦全脊髓軸的放療已成為髓母細胞瘤治療的標準方法。

化學藥物常用方案有 Vincristine 、環己亞硝脲及 Cisplatin 三藥聯合和 Vincristine 、環磷醯胺及 Cisplatin 三藥聯合。最初化療僅用於髓母細胞瘤復發時,現在化療作為高危病例最初治療的一部分。一般病例與低劑量腦脊髓放療聯合應用,以及用於延緩嬰兒開始放療的時間。

- 加強營養支持治療,例如補充蛋白質,服用鐵含量豐富的食物,以糾正貧血。

- 末期病人需要給予最佳營養支持治療。

自體造血幹細胞移植

主要適用於一些高風險因素的髓母細胞瘤病人,在大劑量的化療後可造成頑固性貧血,採用此種治療來提高治療效果。

預後

髓母細胞瘤的總體預後相對欠佳,不能治癒。病人可出現認知功障礙等後遺症,建議病人治療結束後定期複查,評估療效以及監測病情變化。

髓母細胞瘤的病人基本不能治癒,手術、放療以及化療的綜合治療僅能夠使病人生存時間延長。

髓母細胞瘤根據預後因素,評為高風險組的病人5年生存率為50%,低風險組的5年生存率為80%左右。

發育中的兒童接受全腦全脊髓放療,易導致神經認知功障礙。研究表明,如果患兒確診年齡在7歲以下,認知功能障得的影響會較為明顯。同時對腦部的放療可能會造成繼發性垂體功能減退,在腫瘤治療結束後,患兒可能需要根據病情接受內分泌方面的治療。

- 髓母細胞瘤的病人在手術、放療以及化療的綜合治療結束後,一般在3年內每3~4個月複診一次,隨訪3年;可以每隔4~6個月複診一次,再隨診至5年。

- 對於末期復發、轉移的病人,在化療等抗腫瘤治療期間,應當每兩個治療周期結束後複診一次。

飲食

髓母細胞瘤病人需要均衡而營養豐富的飲食,保證高蛋白質飲食、高維他命飲食,以增強機體免疫力,使自身免疫防禦機能恢復,進而有效對抗疾病。

- 高蛋白質、高維他命、營養豐富、易消化的飲食等,例如增加攝入瘦肉、魚、蝦等優質動物蛋白,大豆以及相關豆製品等優質植物蛋白,新鮮蔬菜、水果等高維他命飲食。

- 避免油炸類、刺激性飲食等,例如油炸食品、高糖碳酸飲料、辛辣食物等。

照護

髓母細胞瘤病人注意放療後、化療後的各種不良反應的觀察,做好嬰幼兒以及兒童病人的護理工作。預防感染、出血等併發症的發生,適當活動以及做好肢體功能鍛煉等。

- 在化療等抗腫瘤治療期間避免劇烈活動,注意防寒、防止碰傷,以防出血,預防感冒等。

- 治療期間注意多飲水、適當活動等。

- 需要保障病人的睡眠時間,規律且有質量的睡眠對身體恢復和免疫力都很有幫助。適宜的睡眠環境(通常為光線暗、安靜、溫度適宜的環境)可能對提高病人睡眠質量有所幫助。

髓母細胞瘤可以通過CT、磁振造影、血液常規、腦脊髓液等檢查,監測腫瘤是否進展、評估治療的效果及併發症。治療期間一般每兩個治療周期後復檢一次,4~6個周期後全面評估。

患兒需要進行長期隨訪,隨訪項目推薦CT、磁振造影、腦脊髓液檢查。同時要注意長期生存病人有併發第二腫瘤的風險,多數是由於化療藥物所致免疫力低下導致的遠期副作用。

預防

髓母細胞瘤無法從病因上加以預防,主要是採用增強自身免疫力、預防感染、母親孕期注意補鈣、補鐵以及維他命C等營養物質,按期體格檢查等預防措施。

- 對於既往有遺傳症候群和先天異常者,要密切隨訪,進行CT檢查,以便早發現、早干預治療等。

- 對於有家族史的人群做好每年的健康查體工作。

- 對於既往有遺傳症候群和先天異常者,做好每年的體檢工作。

- 長期生存的病人要注意預防化療的遠期毒性,防止第二腫瘤的發生。